LXI überwacht LHC

Signalüberwachung eines Teilchenbeschleuniger

Die Teilchenphysik nutzt Beschleuniger, um kurzlebige Teilchen wie das Higgs-Boson nachzuweisen. Indes ist auch die Überwachung des Rings an sich ein großes Unterfangen, denn es muss sichergestellt sein, dass sich das System in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet und alle wichtigen Signale korrekt digitalisiert und erfasst werden. Dazu eignet sich LAN Extensions for Instrumentation, kurz LXI.

Durch das Higgs-Boson rückte der »LHC« (Large Hadron Collider), ein Teilchenbeschleuniger des CERN, ins Rampen-licht der Öffentlichkeit. In der Nähe von Genf betreibt diese Forschungsorganisation hundert Meter unter der Erde an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich einen Hochenergie-Teilchenbeschleuniger zur Forschung in der Hochenergiephysik. In diesem Beschleuniger existieren zwei gegenläufige, ringförmige Teilchenstrahlen, die sich an vier Experimentierstellen kreuzen. Dort prallen Teilchen aus entgegengesetzten Richtungen aufeinander und erzeugen Signaturen, die das Vorhandensein kurzlebiger Teilchen erkennen lassen - vor kurzem eben auch wahrscheinlich das Higgs-Boson.

Der größte Teil der Aufmerksamkeit konzentriert sich natürlich auf die Experimente, um die vorhandenen Daten zu erfassen und die Existenz neuer Teilchen nachzuweisen. Indes ist auch die Überwachung des Rings mit seinem Umfang von 26 659 m an sich ein großes Unterfangen, das vom OASIS (Open Analogue Signal Information System) geleistet wird [1]. Die Signale zur Überwachung des Teilchenbeschleunigers können an vielen Stellen aufgenommen werden, um sicherzustellen, dass sich das System in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet.

Auch ein Unternehmen mit einem großen Etat wie das CERN muss sicherstellen, dass sich das Budget innerhalb des finanziellen Rahmens bewegt, den die fördernden Regierungen und damit die Steuerzahler zahlreicher Länder, bereitstellen. Das System muss also kosten-

effizient arbeiten.

OASIS verwendet mehrere Digitizer zur Erfassung der Signale, die dann über Ethernet an die Anwender übertragen werden. Die Digitizer sind jedoch sehr teuer, sodass nicht für jedes zu überwachende Signal ein eigener Digitizer zur Verfügung gestellt werden kann. Mittels eines Schaltsystems wählt OASIS aus der Fülle der verfügbaren Signale diejenigen aus, die anzuzeigen sind. Ursprünglich basierte dieses Schaltsystem auf VXI- und in jüngerer Vergangenheit auf CompactPCI-Lösungen (cPCI). Aktuell befindet es sich jedoch im Umbruch.

Hochrüsten bei CERN

Alle zwei Jahre unterzieht das CERN seine Systeme einem wichtigen Upgrade, sodass die Energieniveaus der Teilchenbeschleuniger wieder

erhöht (fast verdoppelt) und weitere, neue physikalische Phänomene

erforscht werden können. Im Februar 2013 wurde der Teilchenbeschleuniger für diesen geplanten Upgrade heruntergefahren. Notwendigerweise muss im Rahmen dieses Prozesses auch OASIS hochgerüstet werden.

Die erwähnten Überwachungssignale bergen einige Herausforderungen für ein Schaltsystem. Die Forschungsorganisation fordert, an

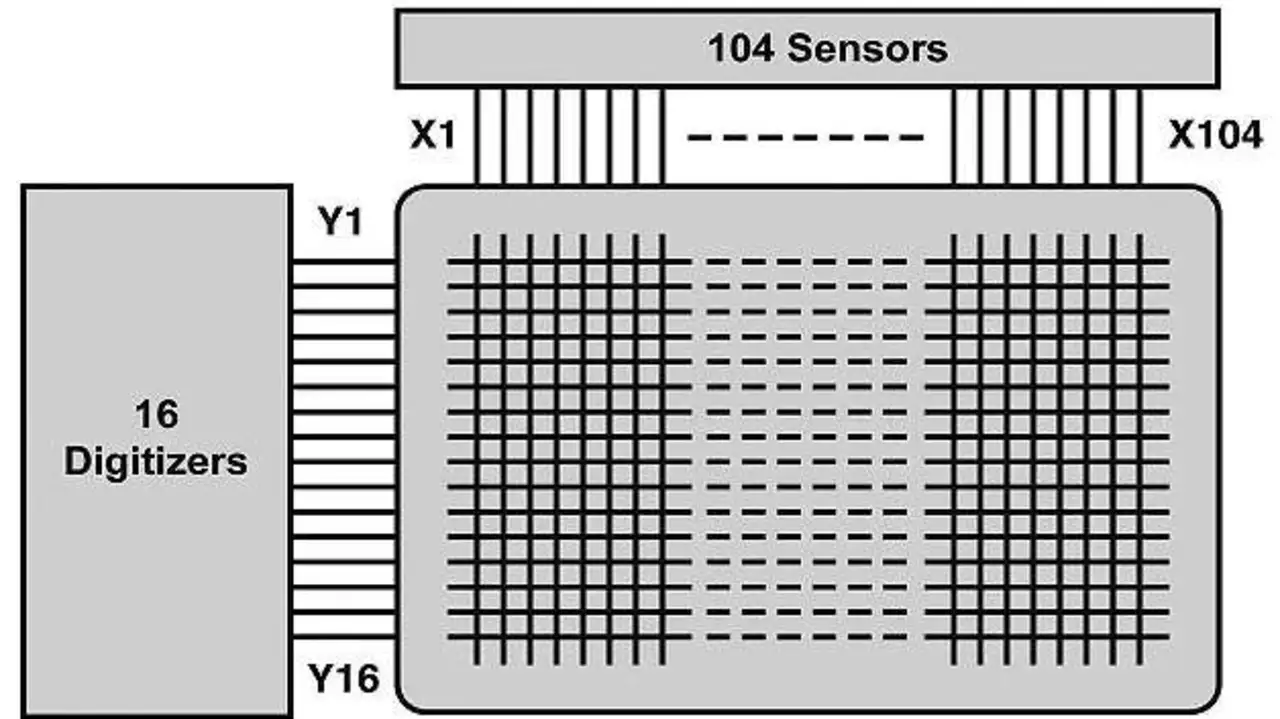

jeder von vier Experimentierstellen bis zu 16 Signale von insgesamt 104 Sensoren zur Digitalisierung abzugreifen. Die analogen Signale haben

Frequenzanteile bis zu mehreren Megahertz, und die Pegel der unterschiedlichen Messstellen können erheblich voneinander abweichen. Diese Situation sorgte für anspruchsvolle Randbedingungen bezüglich des zulässigen Übersprechens zwischen Kanälen sowie der erforderlichen Bandbreite. Wenn gleichzeitig Signale von Quellen mit hohem und Quellen mit niedrigem Pegel auf unterschiedlichen Kanälen übertragen werden, könnte das starke Signal das schwache Signal durch Übersprechen stören.

Ein weiteres, wichtiges Thema bei CERN ist die schiere Größe des Beschleunigerrings. Man kann nicht in vernünftiger Zeit von einer Experimentierstelle zur nächsten gehen - der Tunnel ist heute mit Fahrrädern ausgestattet, um Transporte zwischen den Stellen schneller abwickeln zu können. Fernwirken oder Fernsteuern ist daher eine unabdingbare Anforderung an jede Lösung.

Jobangebote+ passend zum Thema

CERN kontaktierte Pickering Interfaces und bat um Vorschläge für ein neues Schaltsystem, das im Rahmen des geplanten Upgrades zu implementieren wäre. Die grundlegenden Anforderungen waren eine Schaltmatrix der Größe 104 x 16 mit einer Signalbandbreite von einigen zehn Megahertz (Bild 1). In den Fachgesprächen stellte sich schnell heraus, dass die Beherrschung des Übersprechens eines der Hauptthemen für die Implementierung sein würde. Die Größe der erforderlichen Matrix war nicht mit herkömmlichen Mitteln unter Verwendung von Standardprodukten zu lösen. Leistungsziele und

Budgetgrenzen mussten eingehalten werden.

Darüber hinaus sollten Kosten für das Schaltsystem spürbar niedriger sein als die Kosten für separate Digitizer zu jedem analogen Signal. PCI in einem Industrierechner war die bevorzugte Plattform, aber es stellte sich schnell heraus, dass die starre modulare Struktur des PCI-Busses nicht für diese Art Schaltsystem geeignet war. Dasselbe galt für cPCI und PXI (PCI eXtensions for Instrumentation).

Um eine Hochleistungsmatrix dieses Typs zu realisieren, war es nötig, den Formfaktor der endgültigen Lösung für das Schaltsystem zu ermitteln. Dabei zeigte sich, dass keine bekannten Systeme in Frage kamen. Ein modularer Ansatz war erforderlich, um die Größe der Matrix skalierbar zu gestalten, da unterschiedliche Standorte unterschiedliche Matrixgrößen erforderten: ein Standort 64 x 16, ein anderer 104 x 16. Die Systemanforderungen konnten sich auch im Lauf der Zeit ändern, wenn sich die Anzahl der Sensoren änderte und mehr oder weniger Kanäle dazu kamen. Alles deutete darauf hin, dass ein proprietärer, skalierbarer, modularer Ansatz erforderlich war, um die Matrixgröße ohne weiteres anpassen zu können. Pickering Interfaces wählte LXI (LAN eXtensions for Instrumentation), ein Plattform, die hinsichtlich Baugröße erhebliche Freiheiten bot.

Vorteile von LXI

LXI bot für CERN einige Vorteile: Der überwiegende Teil ihres Systems nutzte bereits Ethernet-Datenverbindungen, und so war es einfach, sie auch für die Steuerung einer Schaltmatrix zu nutzen. LXI bedeutet auch, dass sie ohne zusätzliche Controller über den LXI-Produktwebserver über ihr Netz-werk Zugriff auf den Zustand der Matrix erhalten.

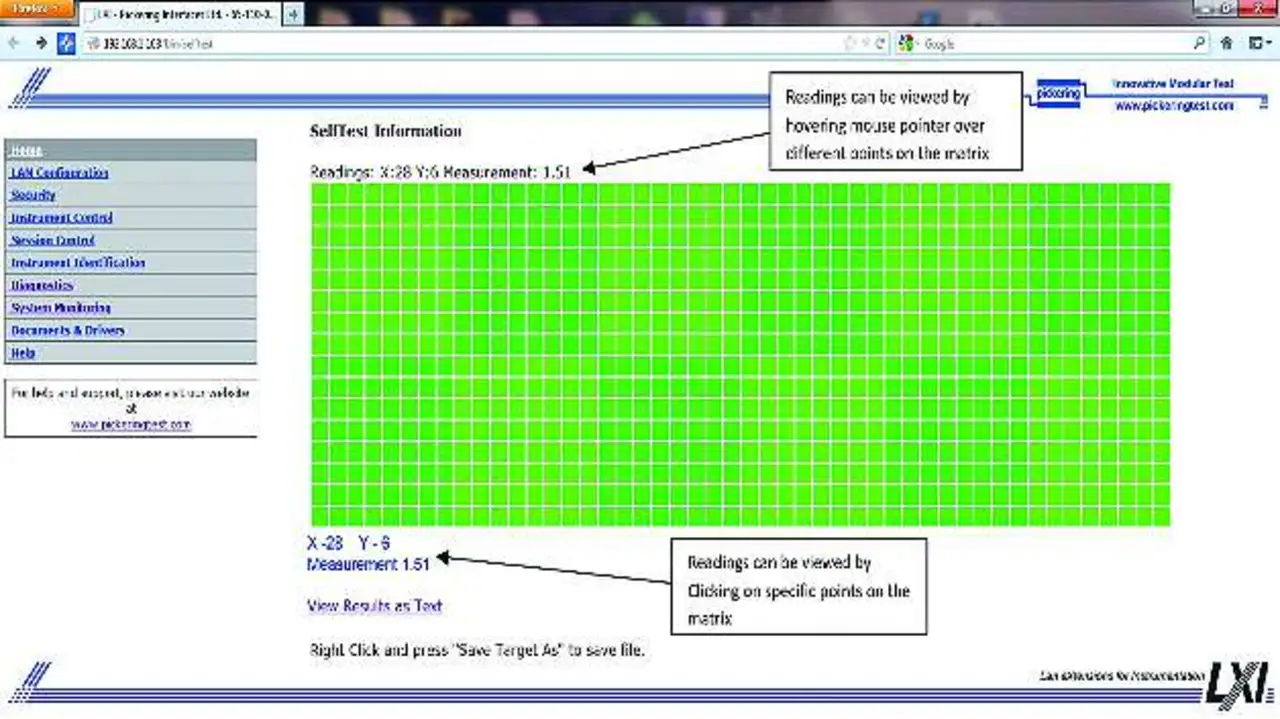

Im Lauf der Fachdiskussionen kam ein weiteres Thema auf: Die am Teilchenbeschleuniger durchgeführten Experimente sind langwierig und teuer und damit wären Fehler in der Schaltmatrix ein weiterer Kostenfaktor. Mit dem Wissen, dass Pickering Interfaces sowohl in LXI- als auch in PXI-Systemen Selbsttestfunktionen (BIST, Built In Self Test) implementiert hatte, forderte CERN ebenfalls einen Selbsttest für das Schaltsystem. Im Idealfall sollte der Test auch dann durchgeführt werden können, wenn die Ein- und Ausgänge mit abgeschalteten Quellen beziehungsweise Lasten verbunden sind. Die Möglichkeit, einen Selbsttest aus der Ferne zu starten und durchzuführen, würde den Anforderungen von OASIS ebenfalls sehr entgegenkommen.

Als Lösung für CERN entstand die Wideband-Modular-Matrix »65-110« (siehe großes Bild). Die Schaltmatrix basiert auf einem Chassis mit einem analogen Bussystem und lässt sich mit Plug-in-Karten bestücken. Die beiden linken Karten stellen die 16 Y-Verbindungen für die Digitizer bereit (Bild 1). Die restlichen X-Plug-in-Karten sorgen für die analogen Signaleingänge mit 8 Kanälen je Karte. Die Anzahl der X-Plug-in-Karten kann zwischen einer (8 X-Kanäle) und 13 (104 X-Kanäle) variieren, sodass der Anwender im Rahmen eine Matrix beliebiger Größe von x8 bis x104 konfigurieren kann. Wenn die zweite Y-Karte nicht installiert wird, lassen sich auch »Y8-Systeme« realisieren.

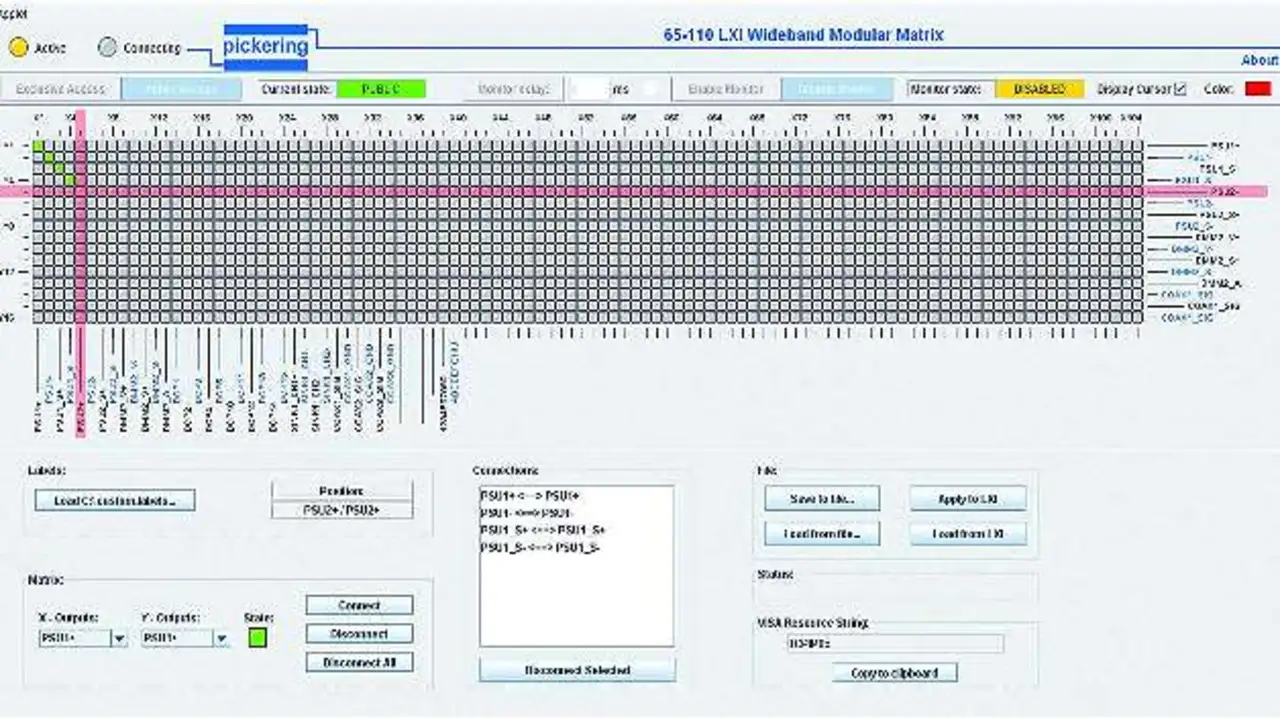

Zwar hatte das CERN keine spezifischen Anforderungen für diese Konfiguration, andere Kunden mit Bedarf an kleineren Systemen könnten jedoch davon profitieren. Der Anwender kann das Design vollständig selber konfigurieren, indem er Plug-in-Module einsteckt und entfernt. Die Firmware des LXI-Controllers erkennt die tatsächliche Konfiguration und passt die verfügbare Matrixgröße an die installierten Module an. Über das webbasierte Soft-Frontpanel, eine Systemeigenschaft, die durch den LXI-Standard gefördert wird, lässt sich die Matrix ohne spezielle Treiber steuern (Bild 2).

Die modulare Matrixlösung und ihre Größe lassen sich in hohem Maße der Anwendung anpassen. Die Plug-in-Karten und das analoge Bussystem des 65-110 mussten sehr sorgfältig entwickelt werden, um HF-Leistung und Übersprechverhalten sicherzustellen, das für die CERN-Anwendung erforderlich war. Die Bandbreite einer typischen Konfiguration liegt bei mehr als 300 MHz, hauptsächlich vorangetrieben von der Forderung nach niedrigem Übersprechen. Das Stehwellenverhältnis ist laut Pickering hervorragend.

LXI verbirgt die Komplexität

Wie viele andere moderne Instrumente kommunizieren die Module intern über eine PCIe-Schnittstelle mit dem LXI-Controller. Der LXI-Controller wiederum »virtualisiert« die Anordnung zu einer einzigen Matrix, was die Aufgabe der Matrixprogrammierung für den Anwender erheblich erleichtert. Der LXI-Controller verbirgt die Komplexität des Schaltsystems vor dem Anwender: Die Matrix erscheint dem Anwender wie eine einzige Einheit und nicht wie ein Satz separater Unterbaugruppen (Module). Nach außen verhält sich das System eher wie ein Tischinstrument und nicht wie ein modulares System.

Bei dem Design befindet sich der analoge Bus unter den Plug-in-Modulen, statt an der Rückseite des Einschubs, wie es häufig bei modularen Systemen der Fall ist. Bei einer Schaltmatrix ist es sinnvoll, die X- und Y-Signale in einem rechten Winkel zueinander anzuordnen, um das Übersprechen und die Isolierung zu optimieren. Hier zeigt sich eine der Stärken von LXI: Es gibt keine speziellen Einschränkungen bezüg-lich der mechanischen Größe der Module oder der Anordnung eines analogen Busses. So konnte Pickering Interfaces eine Struktur entwickeln, welche die Anforderungen des Schaltsystems erfüllte.

Das 65-110 beinhaltet Selbsttests, bei denen alle Signalpfade (geschlossen, geöffnet oder hoher Widerstand) überprüft werden (Bild 3). Das Konzept des Selbsttests nutzt niederpegelige Signale, sodass die angeschlossene Geräte nicht entfernt werden müssen, um den Test durchführen zu können - ein zeitaufwendiger Vorgang bei über einhundert Koaxialverbindungen, der zudem aufgrund der gegebenen Entfernungen nicht praxisgerecht wäre. Der Selbsttest kann über das LXI-kompatible Web-Interface gestartet werden, ohne dass ein externes Steuerprogramm erforderlich wäre. Der Anwender kann dabei mehrere Kilometer von der Schaltmatrix entfernt sein. Er muss den Test lediglich starten. Der eingebettete LXI-Controller führt den Selbsttest durch und stellt die Ergebnisse über das Web-Interface oder entsprechende Reportdateien zur Verfügung.

Über den Autor:

David Owen ist Business Development Manager bei Pickering Interfaces.