Vorausschauende Wartung

Acoustic Predictive Maintenance

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

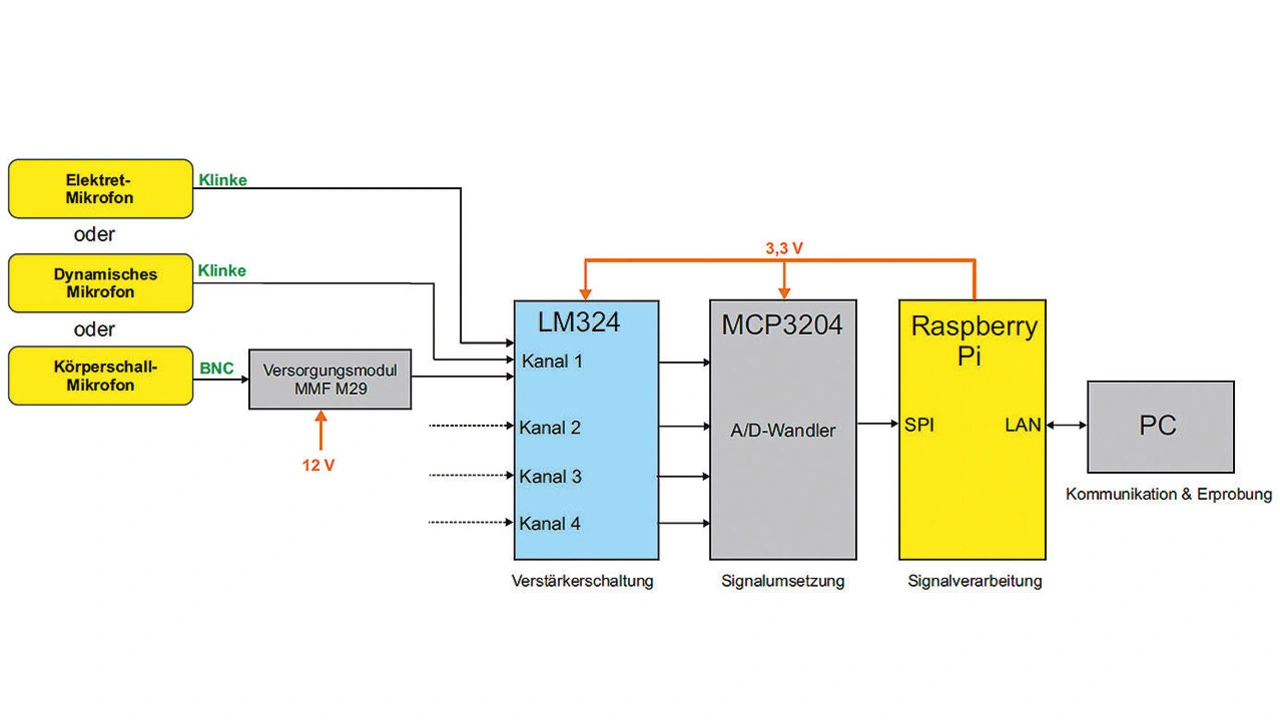

Systemaufbau und Schaltung

Für die Signale der Schallmikrofone wird eine Verstärkerschaltung benötigt, die die jeweilige Ausgangsspannung auf den Dynamikbereich des nachgeschalteten A/D-Umsetzers anhebt. Maximal sollen vier Mikrofone gleichzeitig betrieben werden können, deren Signale ein Raspberry Pi weiterverarbeiten soll, der deshalb um eine Verstärker- plus A/D-Umsetzerschaltung zu erweitern ist. Hierfür wurde eine vierkanalige Schaltung entwickelt und aufgebaut, die mit dem Raspberry Pi per SPI-Schnittstelle kommuniziert.

Als A/D-Umsetzer kommt der gebräuchliche und preisgünstige Typ MCP3204 von Microchip zum Einsatz. Er verfügt über vier analoge Eingänge und hat eine Auflösung von 12 bit mit einer Abtastrate von maximal 100 kHz. In der Praxis hängt die Abtastrate von der Versorgungsspannung (2,7 – 5,5 V) sowie von der »Schnelligkeit« der SPI-Anbindung ab. Mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V und einer einkanaligen Abtastung ergab sich eine Maximalfrequenz von 15 kHz.

Jobangebote+ passend zum Thema

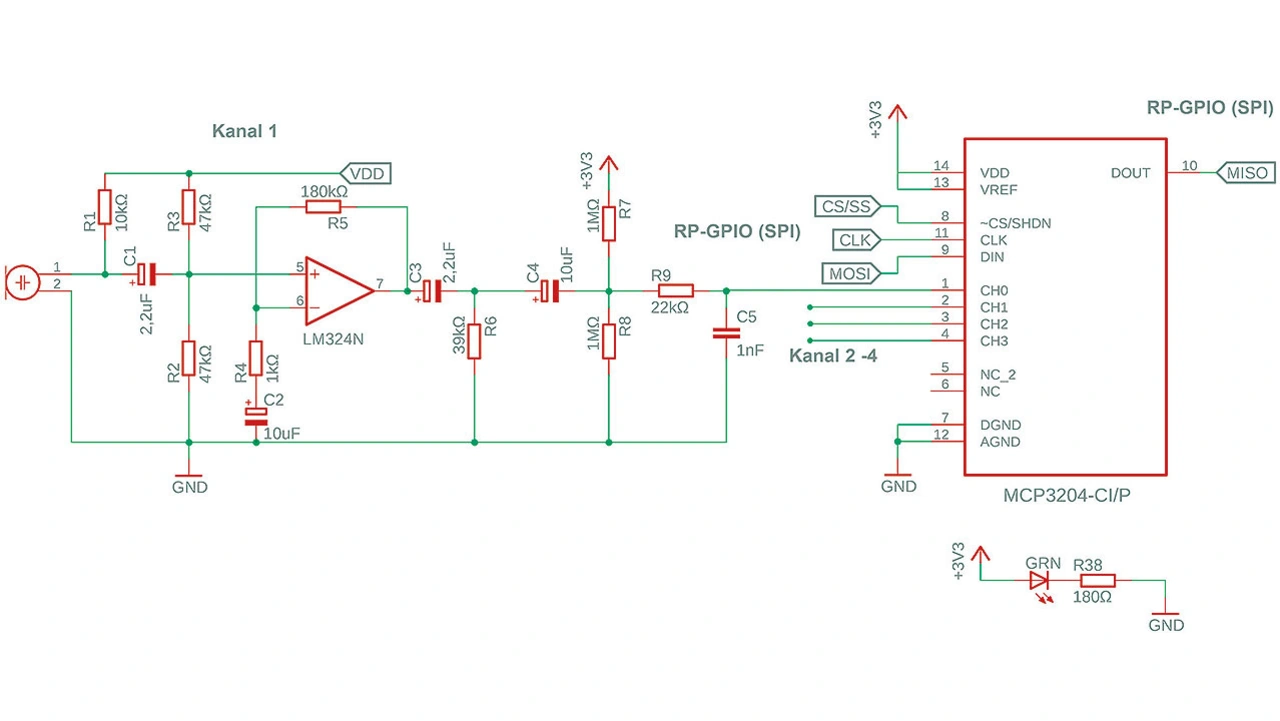

Das Kernstück der vierkanaligen Verstärkerschaltung bildet ein Operationsverstärker-IC vom Typ LM324, z. B. von Texas Instruments, der vier einzelne OPVs enthält, sodass lediglich ein einziger Baustein benötigt wird. Im Bild 4 ist nur ein Kanal komplett eingezeichnet, die anderen drei (CH2–CH4) sind identisch aufgebaut.

Um eine Spannungsversorgung der Mikrofone (Fremdspeisung) zu ermöglichen, verbindet der Widerstand R1 den Signaleingang mit der Betriebsspannung. Anhand der Widerstände R2, R3 und R7, R8 wird der Aussteuerbereich des OPVs in die Mitte der Versorgungsspannung (3,3 V) gelegt. Die Verstärkung sowie der Ausgangspegel werden mit den Widerständen R1 – R6 bestimmt, wobei die Werte von R4 und R6 vom angeschlossenen Mikrofontyp abhängig sind. Ein Elektretmikrofon verlangt eine ungefähre Verstärkung von 180 (R4 = 1 kΩ, R6 = 39 kΩ) und ein dynamisches Mikrofon von ca. 500 (R4 = 360 Ω, R6 = 18 kΩ). R9 und C5 bilden ein Anti-Aliasing-Filter mit einer Eckfrequenz von ungefähr 7,2 kHz für den nachgeschalteten A/D-Umsetzer.

Software und Signalanalyse

Zur Kommunikation mit dem A/D-Umsetzer und für die Signalverarbeitung wurde die Programmiersprache Python auf dem Raspberry Pi eingesetzt. Dafür sind passende Bibliotheken, z. B. MCP3208, mathematische Programmerweiterungen, z. B. numpy, SciPy [4] und Darstellungsprogramme, z. B. mat-plotlab verfügbar.

Die in einer Programmschleife vom A/D-Umsetzer gelesenen Werte werden in einem Standardformat (csv) auf der SD-Karte abgespeichert, um auch die Weiterverarbeitung auf einem PC zu ermöglichen, wofür Matlab verwendet wurde.

Mit Matlab ist es relativ einfach möglich, die Daten auszuwerten und die Signalanalyse zu erproben und zu implementieren, um das Programm später in Python umzusetzen, sodass dann auch die Signalanalyse, die sehr rechenintensiv werden kann, auf einem Raspberry Pi stattfindet – was aber selbst mit einem Modell 3B problemlos funktioniert hat. Bereits ab der Matlab Version R2018a steht die Predictive Maintenance Toolbox [5] zur Verfügung, die entsprechende Funktionen und Beispiele für die Datenanalyse von Maschinen und Anlagen, z. B. Motoren oder Getriebe, bereitstellt, was hier jedoch nicht weiter betrachtet wird.

Für die Signalanalyse ist eine Filterung der Daten (Hochpass) und eine anschließende Fourier-Transformation notwendig, damit sich die Frequenzspektren darstellen lassen. Weil akustische Signale nahezu periodische und nach der Digitalisierung auch zeitdiskrete Signale sind, kommt die Diskrete-Fourier-Transformation (DFT) für die Datenumsetzung vom Zeit- in den Frequenzbereich infrage.

Die Anwendung der Fast-Fourier-Transformation (FFT) reduziert dabei die Berechnung der DFT deutlich, was in Matlab schnell umgesetzt ist. Die FFT einer Datenmenge X wird über den Befehl Pyy = fft(X, n) berechnet, sodass der Variable Pyy dadurch n komplexe Amplitudenwerte zugewiesen werden. Die Variable n stellt das gewünschte Frequenzspektrum ein. Die komplexen Amplitudenwerte werden anschließend in Absolutwerte umgesetzt. Zusätzlich wird ein Frequenz-Vektor mit f1 = fs/n × (0:n/2) erzeugt, der die zu den Amplituden zugehörigen Frequenzen enthält, um somit die korrekte Darstellung des Frequenzspektrums sicherzustellen. Die Variable fs stellt dabei die ermittelte Abtastrate des Signals dar, und mithilfe der Funktion plot(f1,Pyy) lässt sich das Frequenzspektrum anschließend darstellen.

Messungen mit verschiedenen Schallaufnehmern

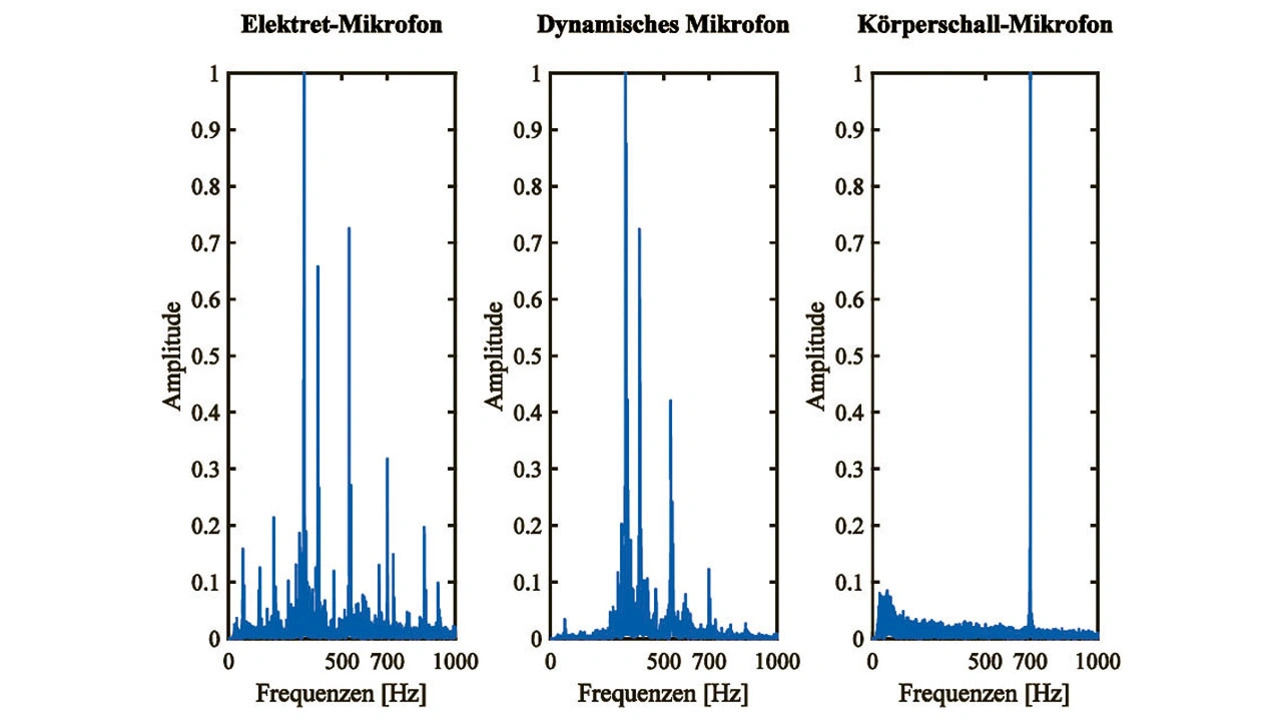

An einer Maschine mit Ventilen und Pumpen sind Messungen mit dem direkt an der Anlage montierten Körperschallmikrofon iCS80 plus Versorgungsmodul M25 sowie Messungen mit den unterschiedlichen Luftschallmikrofonen, die jeweils in gleicher Entfernung zur Schallquelle ausgerichtet wurden, durchgeführt worden (Bild 5).

Dabei galt es, die Maschinengeräusche aufzunehmen, wobei die Beobachtung eines Pumpengeräusches bei 700 Hz von besonderem Interesse war. Störende Nebengeräusche, etwa von Unterhaltungen oder benachbarten Maschinen, sollten dabei ausgeblendet werden können.

Wenig überraschend stellte sich heraus, dass das Körperschallmikrofon die besten Ergebnisse lieferte, d. h. Umgebungsgeräusche haben nur einen geringen Einfluss auf das Spektrum, und ohne besondere Maßnahmen lassen sich Maschinengeräusche hiermit exakt aufnehmen (Bild 5). Gleichwohl war das Geräusch bei 700 Hz so dominant, dass die beiden anderen Mikrofonarten dieses Signal ebenfalls detektieren konnten. An den Messergebnissen in Bild 5 lässt sich zudem die unterschiedliche Richtcharakteristik eines Elektret- und eines dynamischen Mikrofons erkennen. Aufgrund der Kugelcharakteristik der Elektretmikrofone nehmen sie Geräusche in einem größeren Bereich wahr als die dynamischen Mikrofone mit einer gerichteten Charakteristik. Ob es sich dabei um unerwünschte Umgebungsgeräusche oder gewünschte Maschinengeräusche handelt, ist durch eine entsprechende anlagenabhängige Kalibrierung zu ermitteln, wofür die jeweiligen Mikrofonpositionen (Abstände) natürlich eine wichtige Rolle spielen.

Weitere signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Luftschallmikrofonen ergaben sich bei den Messungen nicht, sodass im weiteren Verlauf die preiswerten Elektretmikrofonkapseln zum Einsatz kamen.

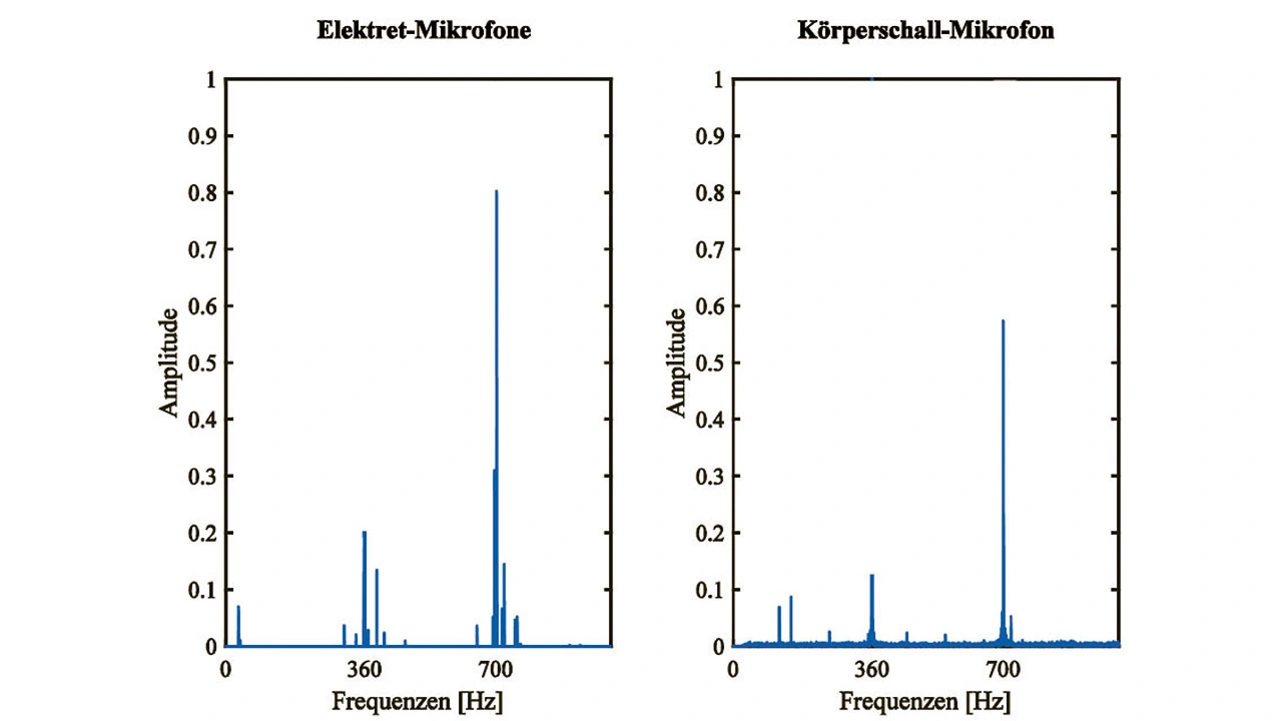

Vier davon wurden an unterschiedlichen Stellen der Maschine positioniert, deren Signale aufgezeichnet und die jeweiligen Spektren in der Software weiterverarbeitet.

Die Selektivität der Maschinensignalaufnahme lässt sich durch mehrere sinnvoll positionierte Mikrofone enorm steigern. Durch eine Subtraktion der Spektren lassen sich Umgebungsgeräusche zudem komplett eliminieren (Bild 6) oder auch ganz bestimmte Geräusche aus der Maschine »herauskitzeln«, was letztlich analagenspezifisch ist.

Körperschall oder Luftschall

In den Messungen zeigte sich, dass sich handelsübliche Luftschallmikrofone relativ einfach für die Überwachung von Anlagen einsetzen lassen. Dabei spielt die jeweilige Qualität der Mikrofone innerhalb einer Kategorie – Elektret, dynamisch – kaum eine Rolle. Die bautypisch vorhandene Richtcharakteristik – z. B. Kugel, Niere – der Mikrofone kann allerdings von Bedeutung sein, wobei letztlich die zu überwachende Anlage und die Positionierung der Mikrofone einen größeren Einfluss haben.

Im Gegensatz zu den spezialisierten Körperschallmikrofonen reicht ein einziges Luftschallmikrofon für eine Überwachung allerdings nicht aus, ein zweites wird auf jeden Fall für die Eliminierung von Umgebungsgeräuschen benötigt.

Durch den Einsatz von preiswerten Elektretmikrofonkapseln, einer simplen Verstärkerschaltung, verbunden mit einem Raspberry Pi, sowie einem Python-Programm lässt sich bereits eine praktikable und äußerst flexible Basis für die vorausschauende Wartung schaffen.

Literatur

[1] Industrie-Beschleunigungsaufnehmer iCS80. IDS Innomic Schwingungsmesstechnik, Datenblatt, 2020, www.innomic.com/fileadmin/user_upload/Industriesensoren2020.pdf.

[2] Bedienungsanleitung IEPE-Versorgungsmodul M29. Manfred Weber Metra Mess- und Frequenztechnik in Radebeul, 13.9.2017, www.mmf.de/manual/m29man.pdf.

[3] Dembowski, K.: Schnittstellen – I2S-Chips am Raspberry Pi. elektronik.de, 29. Juli 2022, www.elektroniknet.de/embedded/hardware/i2s-chips-am-raspberry-pi.197822.html.

[4] Installation. SciPy, https://scipy.org/install.

[5] Predictive Maintenance Toolbox. The Mathworks, https://de.mathworks.com/products/predictive-maintenance.html.

Der Autor

Klaus Dembowski

ist Entwicklungsingenieur für Low-Power- und Energy-Harvesting-Systeme. Er wurde 2011 und 2017 von der Redaktion der Elektronik für seine Fachaufsätze »Sensornetze mit energiesparender Funktechnik« und »Funkelektroden zur Messung bioelektrischer Signale: EKG ohne Kabel« als »Autor des Jahres« ausgezeichnet. Sein Fachaufsatz »Raspberry Pi: Unterschätzte One Wire-Schnittstelle« war 2021 der meistgelesene Fachaufsatz auf elektroniknet.de

dembowski@tuhh.de

- Acoustic Predictive Maintenance

- Systemaufbau und Schaltung