HF-Endstufe in Mobilfunkgeräten messen

Triggern auf RFFE-Befehle

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

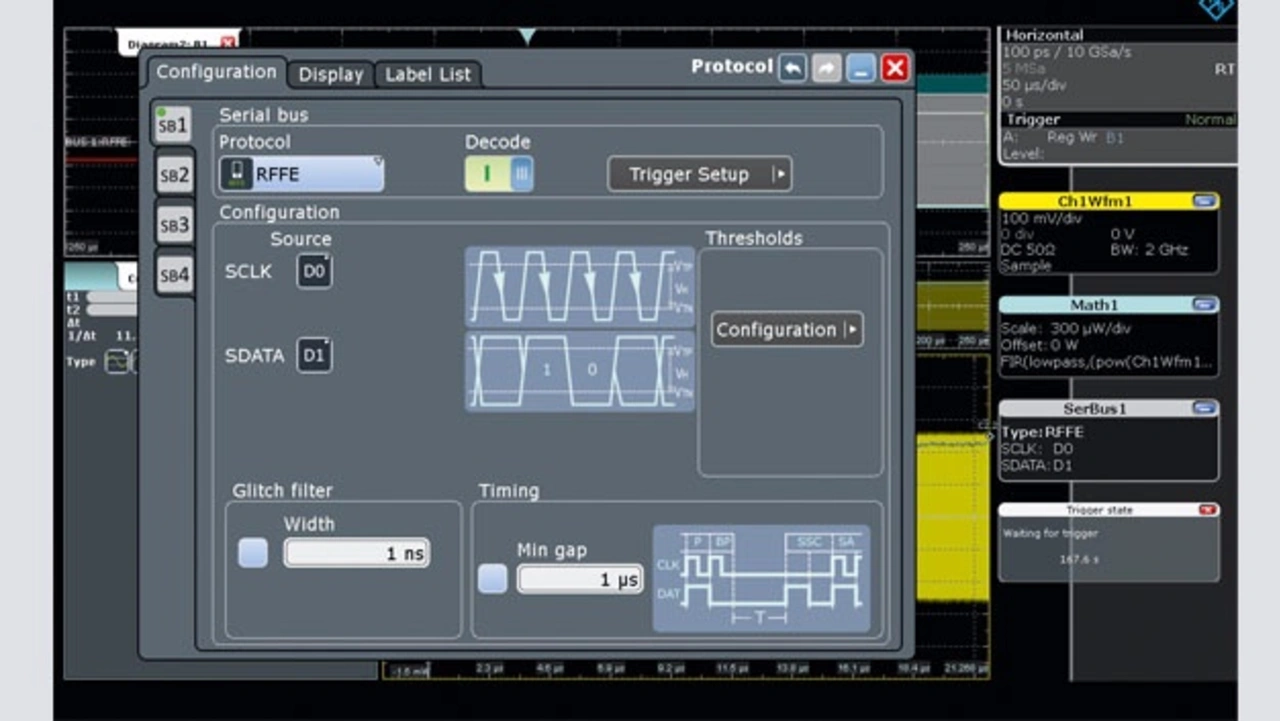

RFFE-Protokoll-Trigger

Der Einstelldialog für die Dekodierung eines RFFE-Protokolls am Beispiel des digitalen Oszilloskops RTO2000 von Rohde & Schwarz ist in Bild 3 gezeigt. RFFE-Clock bzw. RFFE-Datensignale werden auf je einem Oszilloskop-Kanal zugeführt, hierfür verwendet man sowohl analoge als auch digitale MSO-Kanäle. Im Dialog werden Schwellwertpegel, Bit-Timing und Glitch-Filterung konfiguriert. Die Glitch-Filterung ist im RFFE-Protokoll enthalten, um eine fehlerhafte Erkennung von Logikpegeln zu vermeiden, hervorgerufen durch Rauschen und unterschiedliche Signallaufzeiten. Das decodierte Signal kann als Trigger-Quelle (Bild 4) verwendet werden und beispielsweise auf den Hex-Datenwert 0x02 der Slave-Adresse F konfiguriert werden. Alle Messungen finden zeitsynchron zum Trigger-Event statt.

Zur Messung der Signalleistung verwendet man unter anderem Spitzenleistungsmesser. Diese bieten zwar eine große Genauigkeit, können aber nicht auf RFFE-spezifische Befehle triggern. Der zeitliche Bezug zwischen RFFE-Kommando zur Leistungsänderung und dem resultierenden Ausgangssignal des Leistungsverstärkers wird nicht direkt ermittelt.

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Signalleistung ist die Verwendung eines Detektors. Dieser ist im Wesentlichen eine Diode, die den HF-Träger in eine elektrische Spannung umwandelt, welche proportional zum Quadrat der Signalamplitude ist. Diese Spannung wird mit Hilfe eines Oszilloskops visualisiert. Oszilloskope mit RFFE-Trigger-Funktionalität ermöglichen ebenfalls die Analyse der Signalleistung, indem sie die Effektivwerte der Messkurve mathematisch erfassen.

Messung der HF-Hüllkurvenleistung

Jobangebote+ passend zum Thema

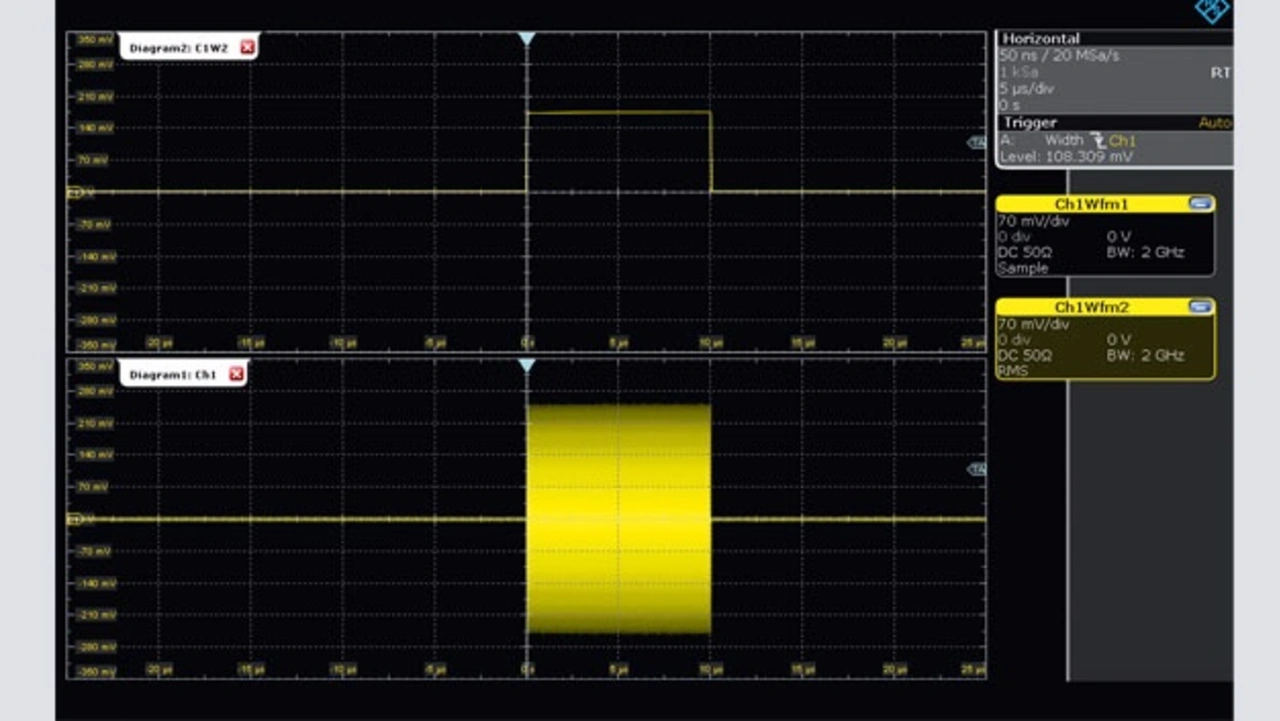

Oszilloskope hoher Bandbreite setzen schnelle A/D-Wandler ein, um Messkurven des HF-Signals aufzuzeichnen. Da sich die Hüllkurvenleistung deutlich langsamer als die Amplitude des HF-Trägers ändert, wird eine hohe Abtastrate des A/D-Wandlers nicht benötigt. Anwender moderner Oszilloskope können deshalb die Abtastrate herabsetzen, ohne das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem zu verletzen. Dies geschieht durch Dezimation. Eine Dezimation verringert die Anzahl der genutzten Stützstellen und lässt sich mit Hilfe mathematischer Funktionen durchführen, beispielsweise durch Mittelung (Averaging) oder Effektivwertberechnung eines Signals. Wird der Effektivwert zum Beispiel über 100 Abtastpunkte berechnet, verringert sich auch die Abtastrate um diesen Faktor (hier im Beispiel von 10 GSample/s auf 100 MSamples/s). Bild 5 zeigt die Messung eines gepulsten HF-Trägers mit Sample- und RMS-Detektor. Die obere Messkurve mit RMS-Detektor stellt den Effektivwert der Hüllkurve dar, die untere Messkurve den Spitze-Spitze-Wert mit Sample-Detektor. Der gemessene Effektivwert beträgt 175 mV, was bezogen auf eine Referenzimpedanz von 50 Ω einer Leistung von 0,61 mW oder –2,1 dBm entspricht.

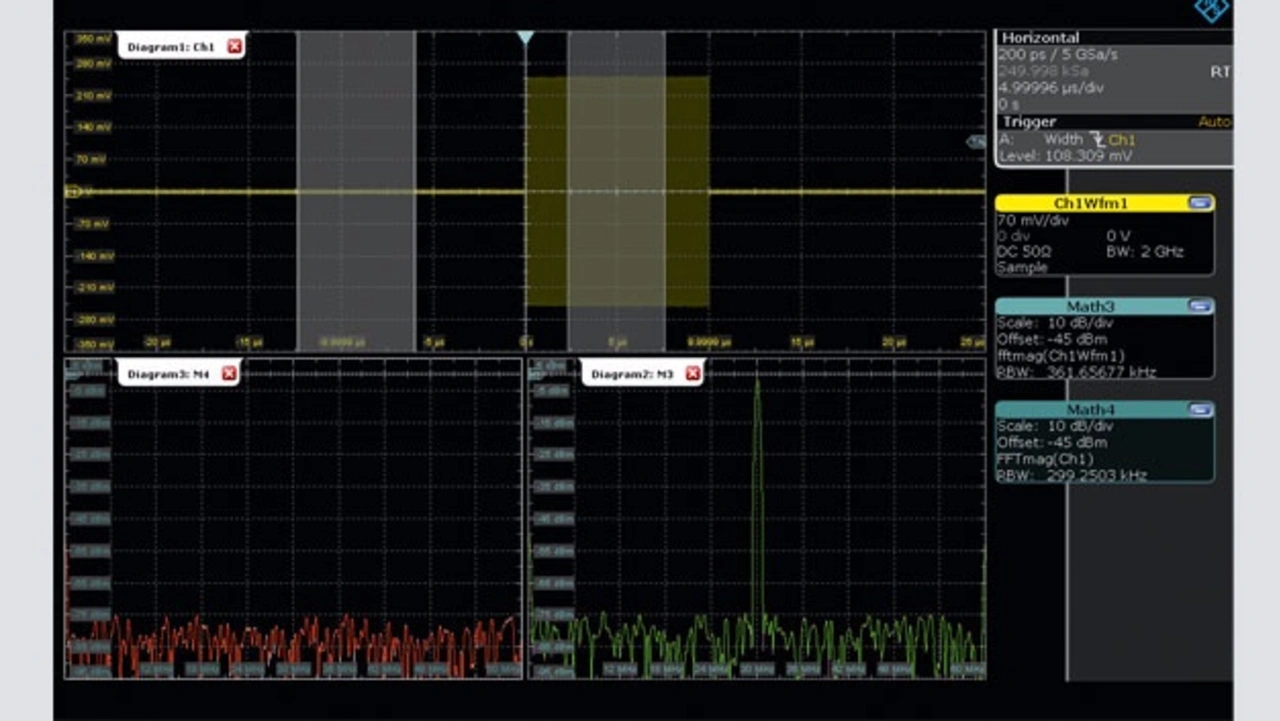

Spektrummessungen

Eine weitere wichtige Eigenschaft des Leistungsverstärkers ist das spektrale Verhalten von HF-Signalen bei Schaltvorgängen. Dadurch lassen sich Störsignale minimieren und deren Auswirkungen reduzieren. Bei Oszilloskopen wird die Frequenzinformation aus dem erfassten Zeitbereichssignal mit Hilfe einer Fast-Fourier-Transformation (FFT) ermittelt. Zeitgemäße Oszilloskope definieren Zeitfenster (Gates), um einen eingeschränkten Erfassungszeitraum innerhalb des gesamten Zeitbereichs zu betrachten. Bild 6 zeigt die Messung mit aktiviertem FFT-Gating unter Verwendung von zwei unterschiedlichen Zeitfenstern. Das gepulste HF-Signal wird im oberen Diagramm (Ch1) angezeigt. Die grauen Balken stellen die beiden definierten Zeitfenster (Gates) dar. Für beide Zeitfenster wird das Frequenzspektrum automatisch berechnet und in Diagrammen dargestellt. Im linken Diagramm (rot) ist das Spektrum dargestellt, das keinen HF-Puls auf dem Zeitbereichssignal enthält. Das rechte Diagramm (grün) zeigt das Ergebnis für das zweite Gate mit HF-Puls.

Moderne Oszilloskope wählen die Erfassungszeit des Zeitbereichssignals unabhängig von der Auflösebandbreite. Ist die Erfassungszeit länger als die Zeit, die für die eingestellte Auflösebandbreite benötigt wird, führt das Gerät mehrere FFTs auf Teilabschnitten der Messkurve durch und stellt das resultierende Spektrum als Überlagerung aller Kurven dar.

- Triggern auf RFFE-Befehle

- RFFE-Protokoll-Trigger

- RFFE-Messung mit dem Oszilloskop