Jitter-Quellen finden

Jitter-Analyse ist kein Hexenwerk

Die Bestandteile von Jitter kennenzulernen ist ein erster und wichtiger Schritt, wenn man mit einem Jitter-Budget im Hinterkopf Schaltungen entwickelt und debuggt. Unterschiedliche Darstellungen helfen bei der Identifikation von Jitter-Quellen und ermöglichen das Herauslesen von Informationen.

Versetzt Sie das Wort „Jitter“ in Angst und Schrecken? Das braucht es nicht. Zwar gibt es Jitter unvermeidlich in jedem Design, wenn man aber seine Quellen und Ursachen ermitteln kann, kann man seine Systeme trotzdem mit gutem Gefühl entwickeln und debuggen.

Was ist Jitter überhaupt? Ganz einfach: Jitter bedeutet, dass Signalflanken nicht dort auftreten, wo sie eigentlich auftreten sollten, sondern zeitlich versetzt. Ist dieser Zeitversatz zu groß, führt das zu Fehlern im System. Der Gesamt-Jitter besteht aus einer Reihe von Bestandteilen mit jeweils unterschiedlicher Ursache. Will man diese Bestandteile angehen, muss man jeweils unterschiedlich vorgehen. Für die Entwicklung und das Debugging schneller Systeme muss man die einzelnen Jitter-Komponenten kennen und die jeweils dazugehörende Analysemethode beherrschen (etwa die Interpretation von Augendiagrammen).

Jobangebote+ passend zum Thema

Jitter charakterisieren

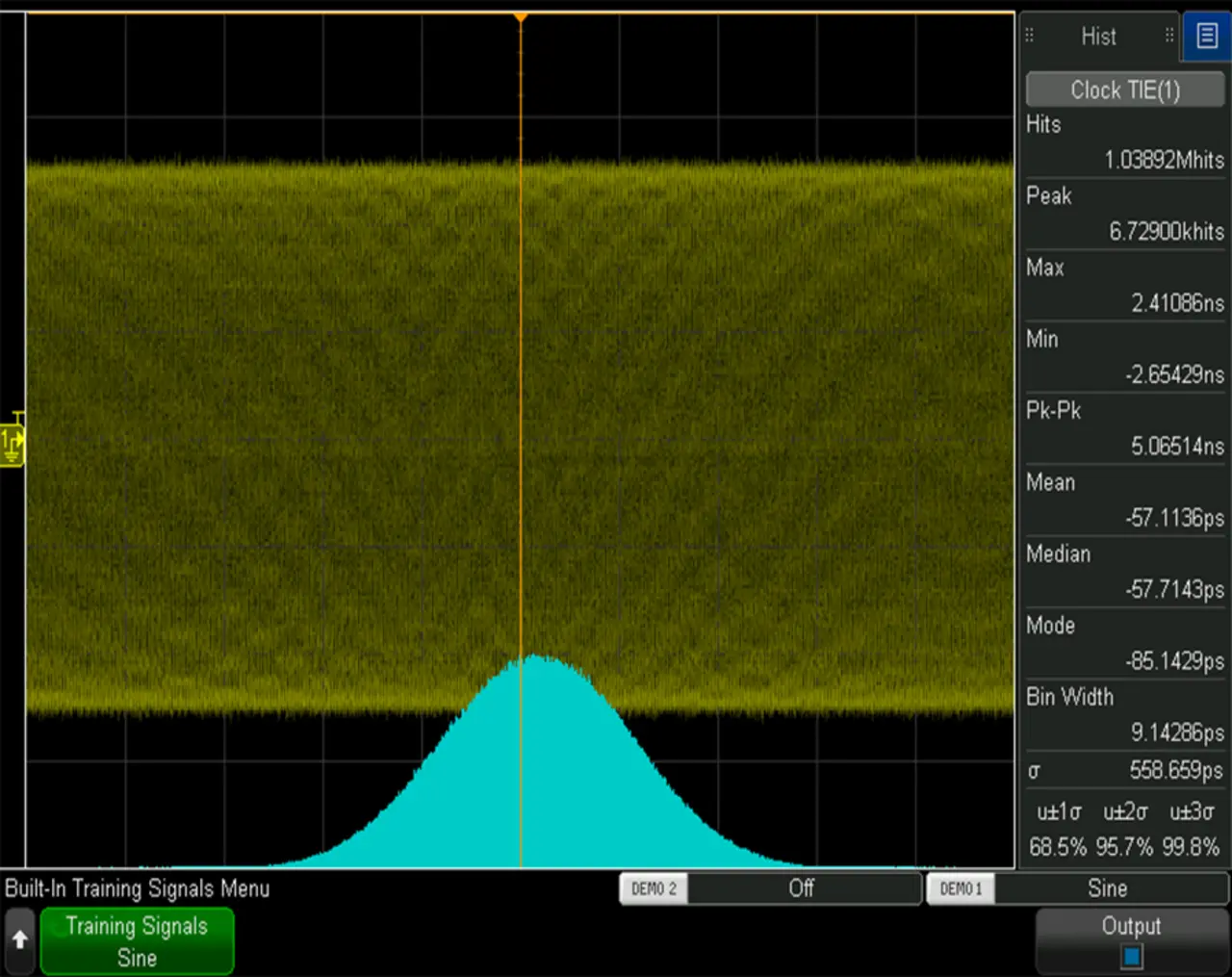

Bevor wir uns mit der Aufspaltung des Gesamt-Jitter in seine Bestandteile beschäftigen, betrachten wir zunächst die grundsätzliche Methodik zur Messung des Jitter und führen einige Begriffe ein. Jitter wird oft als Wahrscheinlichkeitsverteilung visualisiert (PDF, Probability Distribution Function). Das bekannteste Beispiel für eine solche Verteilung ist die gaußsche Glockenkurve. Wahrscheinlichkeitsverteilungen werden in Messgeräten gern in Form von Histogrammen dargestellt. Bild 1 zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Jitter eines Signals als Histogramm.

Übliche Jitter-Messungen umfassen Zyklus-zu-Zyklus-Jitter, periodischen Jitter und Zeitintervallfehler (TIE, Time Interval Error). Zyklus-zu-Zyklus-Jitter misst man gemeinhin von Amplitudenmaximum zu Amplitudenmaximum; er bezeichnet die maximale zeitliche Differenz benachbarter Taktperioden. Auch periodischer Jitter wird von Amplitudenmaximum zu Amplitudenmaximum gemessen; er bezeichnet die zeitliche Differenz zwischen der kürzesten und der längsten Taktperiode über eine bestimmte Zeit. Der Zeitintervallfehler wird üblicherweise als Effektivwert ermittelt; er bezeichnet den zeitlichen Unterschied zwischen einer idealen Taktperiode und der aktuellen Taktperiode.

Man kann Jitter auch als „begrenzt“ und „unbegrenzt“ beschreiben. Begrenzter Jitter hat einen definierten Minimal- und Maximalwert; ein unbegrenzter Jitter hat keinen oberen und unteren Grenzwert.

Zuletzt spricht man noch vom „Jitter-Budget“. Das Jitter-Budget bezeichnet den maximal tolerablen Wert für den Gesamt-Jitter in einem System. Der entsprechende Wert steht im Pflichtenheft und wird üblicherweise zu Beginn eines Projekts festgelegt.

- Jitter-Analyse ist kein Hexenwerk

- Bestandteile des Jitter

- Graphen, die man kennen sollte