Labormesstechnik

Oszilloskop-Bandbreite steigern - aber wie?

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Asynchronous Time Interleaving - das etwas andere Abwärtsmischer-Verfahren

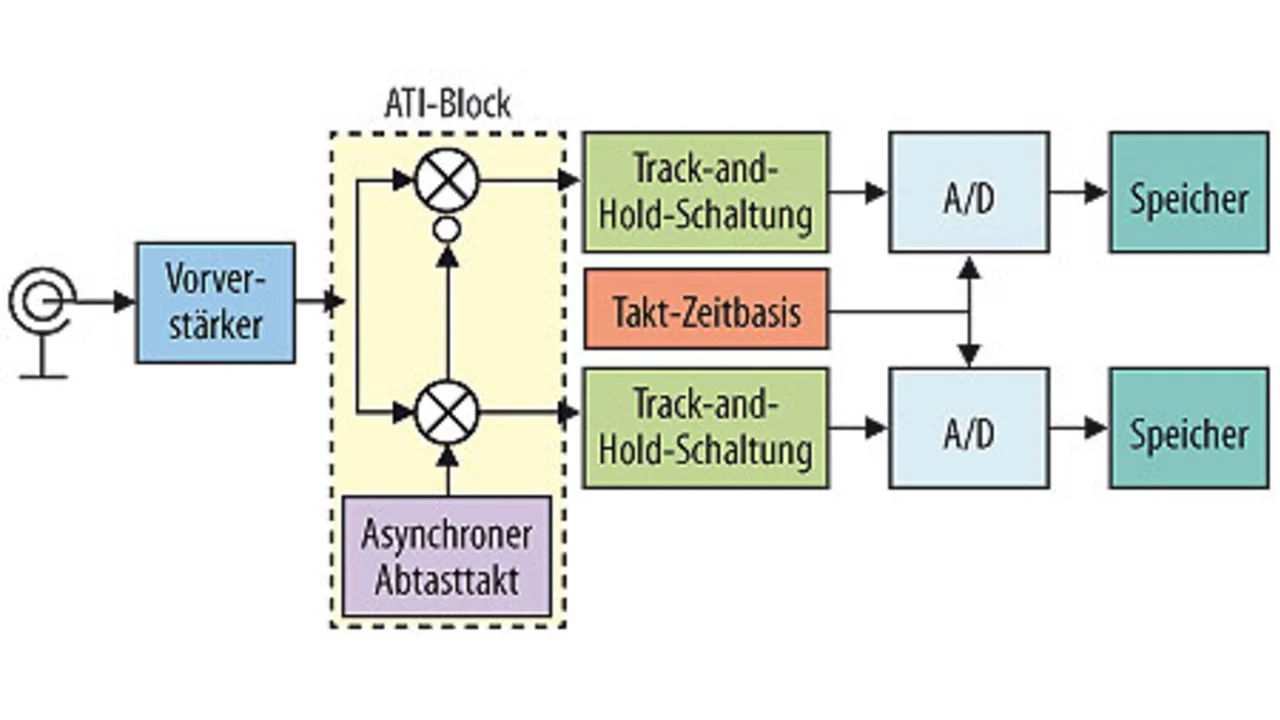

Aufgrund der Probleme und Herausforderungen beim Frequenz-Interleaving-Verfahren bei Oszilloskopen hat Tektronix einen neuen Ansatz entwickelt, mit dem sich einige der Nachteile von DBI vermeiden lassen. Trotzdem wird nach wie vor eine erweiterte Bandbreite mit vorhandenen ADC-Bausteinen erreicht. Mit dem neuen ATI-Verfahren (Asynchronous Time Interleaving) wird ein Pre-Sampler als harmonischer Mischer verwendet. Bild 8 zeigt ein Blockdiagramm der ATI-Schaltung.

Ein Punkt, der auf den ersten Blick bei diesem Design auffällt, sind die symmetrischen Pfade. Es gibt keine nennenswerten Unterschiede hinsichtlich der Durchlaufzeit oder Phasenverschiebung zwischen den beiden Seiten des Aufzeichnungskanals. Dies vereinfacht die Nachbearbeitung durch den DSP gegenüber DBI und reduziert die Fehler in der Mitte des Bandbreitenübergangs. Mit ATI erhalten beide ADCs die gesamte Bandbreite des Signals. Dadurch wird die spektrale Leistungsdichte des Rauschens gleichmäßig über die gesamte Abtastrate verteilt, welche dem Doppelten der Abtastrate eines einzelnen ADC entspricht. Das Ergebnis: Das Gesamtrauschen ist im Durchlassbereich niedriger als in einer vergleichbaren DBI-Architektur.

Jobangebote+ passend zum Thema

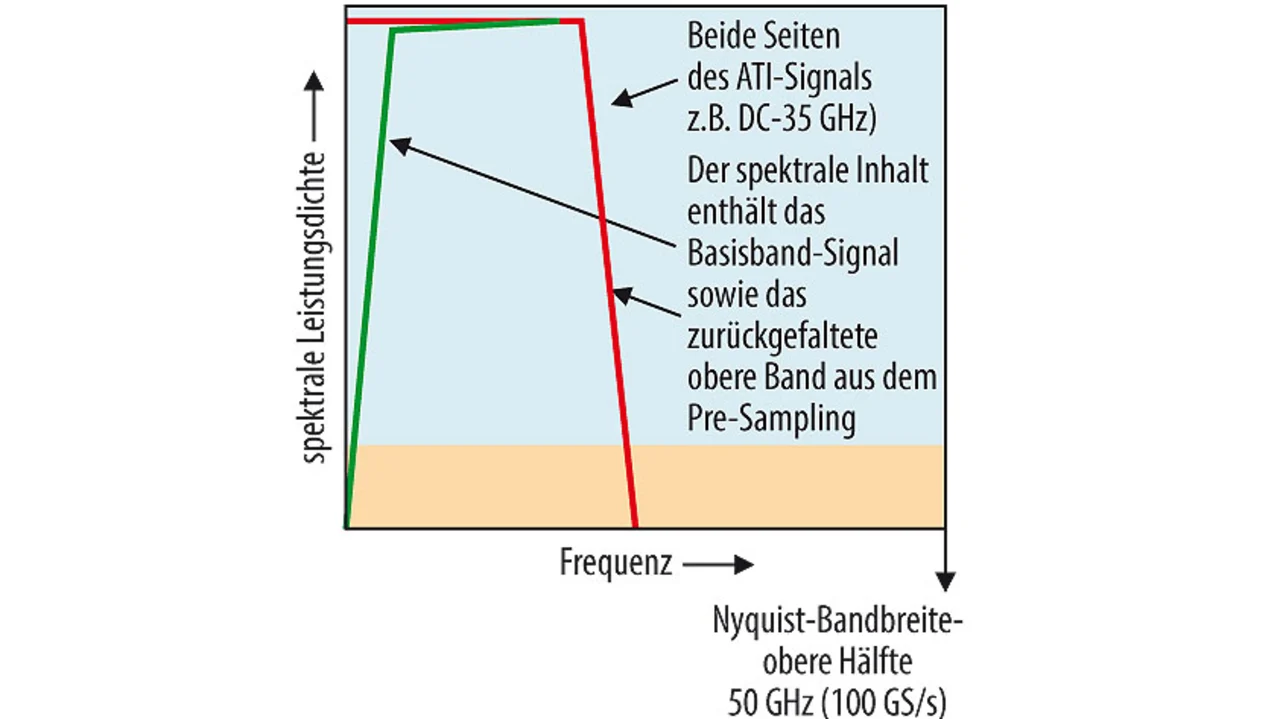

Weil die harmonische Mischung und die zeitliche Abtastung prinzipiell in gleicher Weise funktionieren, kann die Mischung in der ATI-Schaltung (Bild 8) mit einem Pre-Sampler erfolgen. Bei diesem Design wird das Eingangssignal mit einem Pre-Sampler absichtlich unterabgetastet und dadurch die obere Hälfte des spektralen Inhalts zurück in die Nyquist-Bandbreite des ADC gefaltet. Somit lässt sich zum Beispiel ein 70-GHz-System durch einen asynchronen Abtast-Takt von 75 GHz realisieren. Damit wird die obere Hälfte des 70-GHz-Signals in den Bereich von DC bis 37,5 GHz zurückgefaltet.

Die entstehenden Daten vom Pre-Sampler können dann vom ADC mit einer vom Pre-Sampler unabhängigen Rate, wie 100 GS/s, abgetastet werden. Wichtig dabei ist, dass der Pre-Sampler unabhängig vom Abtasttakt des ADC läuft. Bild 9 zeigt das Signal in beiden Zweigen des ATI-Kanals.

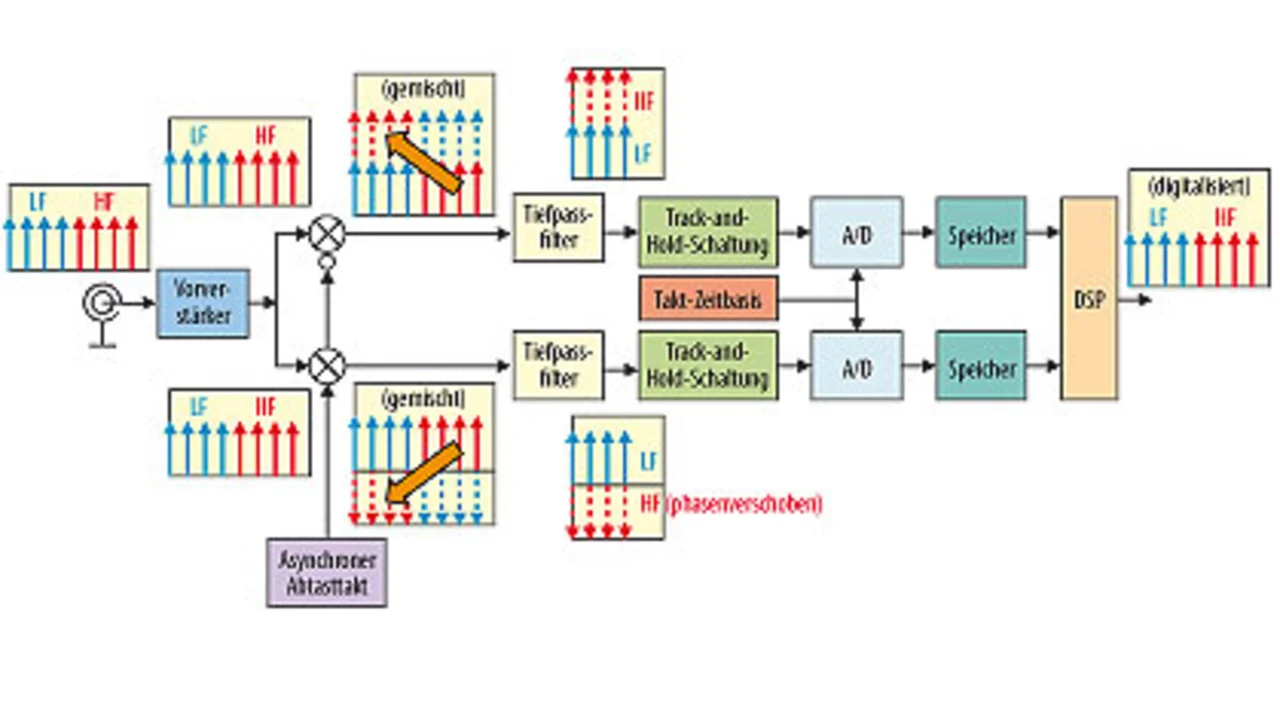

Bild 10 zeigt eine detailliertere Blockschaltung des ATI-Kanals mit einer Darstellung des spektralen Inhalts des Signals an einigen wichtigen Punkten. Wie zu sehen, liegt das gesamte Spektrum am Vorverstärker an und läuft durch den Splitter zu jedem Pre-Sampler. Der Ausgang des Pre-Sampler liefert ein Spektrum, das ein Differenzspektrum des oberen zurückgefalteten Bandbereichs im unteren Band enthält. Zudem ergibt sich eine Überlagerung des Summenspektrums des unteren Frequenzbandes im oberen Bandbereich.

Dieses komplexe Spektrum wird dann durch einen Tiefpassfilter geleitet, der den oberen Bandbereich entfernt und den unteren Bereich durchlässt (einschließlich des zurückgefalteten oberen Bandinhalts). Dieses gefilterte Signal passiert dann die Track-and-Hold-Schaltung und wird vom ADC erfasst.

Sobald die Aufzeichnung abgeschlossen ist und die Daten im Speicher abgelegt sind, kann das Originalsignal durch ein digitales Re-Mixing des Signals mit dem DSP wiederhergestellt werden. Im DSP erfolgt die digitale Mischung mit einem berechneten asynchronen Taktsignal, um zu erreichen, dass die Phasenlage zwischen dem physikalischen (im Pre-Sampler verwendeten) und dem idealen mathematischen Takt identisch ist.

Dabei ist zu beachten, dass die beiden Pre-Sampler um 180 Grad phasenversetzt sind. Dies ist wichtig für die Rekonstruktion des Signals. Nach der digitalen Mischung der Signalrekonstruktion enthält das numerische Signal die Summe und die Differenz des spektralen Inhalts der ursprünglich erfassten Daten. Während der endgültigen Kombination der Signale heben sich die um 180 Grad phasenversetzten Teile des Spektrums auf. Was übrig bleibt, ist das Originalspektrum plus ein Teil des Summenspektrums, das mit einem 75-GHz-Tiefpassfilter entfernt wird. Somit bleibt nur der ursprünglich mit dem Oszilloskop erfasste Inhalt von DC bis 70 GHz.

Der letzte Schritt ist letztendlich eine Summenbildung mit Halbierung der Amplitudenwerte. Diese Funktion bringt die Eingangsamplituden auf ihre Originalwerte zurück, hat aber zudem die Wirkung einer Mittelwertbildung des Rauschens der gesamten Erfassung. Dadurch wird das Ge-samt-rauschen des Messkanals reduziert.

Insgesamt bietet dieses ATI-Verfahren eine überlegene Methode zur Erhöhung der Leistung von vorhandenen ADC-Bauteilen bei Sicherstellung der höchstmöglichen Signaltreue und dennoch Gewährleistung des niedrigstmöglichen Rauschpegels in neuen Generationen von Oszilloskopen (Bild 11). Technologie-Basis hierfür sind Bausteine, die im IBM-9-HP-SiGe-BiCMOS-Prozess (mit einer F-t von 300 GHz) gefertigt werden. (Nach Unterlagen von Tektronix).

Literatur

[1] www.tek.com/document/whitepaper/techniques-extending-real-time-oscilloscope-bandwidth

- Oszilloskop-Bandbreite steigern - aber wie?

- Frequenzverschachtelte Kanäle - Kombination mit Abwärtsmischern

- Asynchronous Time Interleaving - das etwas andere Abwärtsmischer-Verfahren