PAM4-codierte Signale analysieren

Neue Herausforderungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Herausforderung für PAM4-Tests

Die PAM4-Codierung bietet den Vorteil einer doppelten Bitrate für einen seriellen Datenkanal durch Erhöhung der Anzahl der Spannungsstufen von zwei auf vier. Da das Modulationsverfahren damit recht komplex wird, ist es nicht verwunderlich, dass es an Messung und Test einige Herausforderungen stellt.

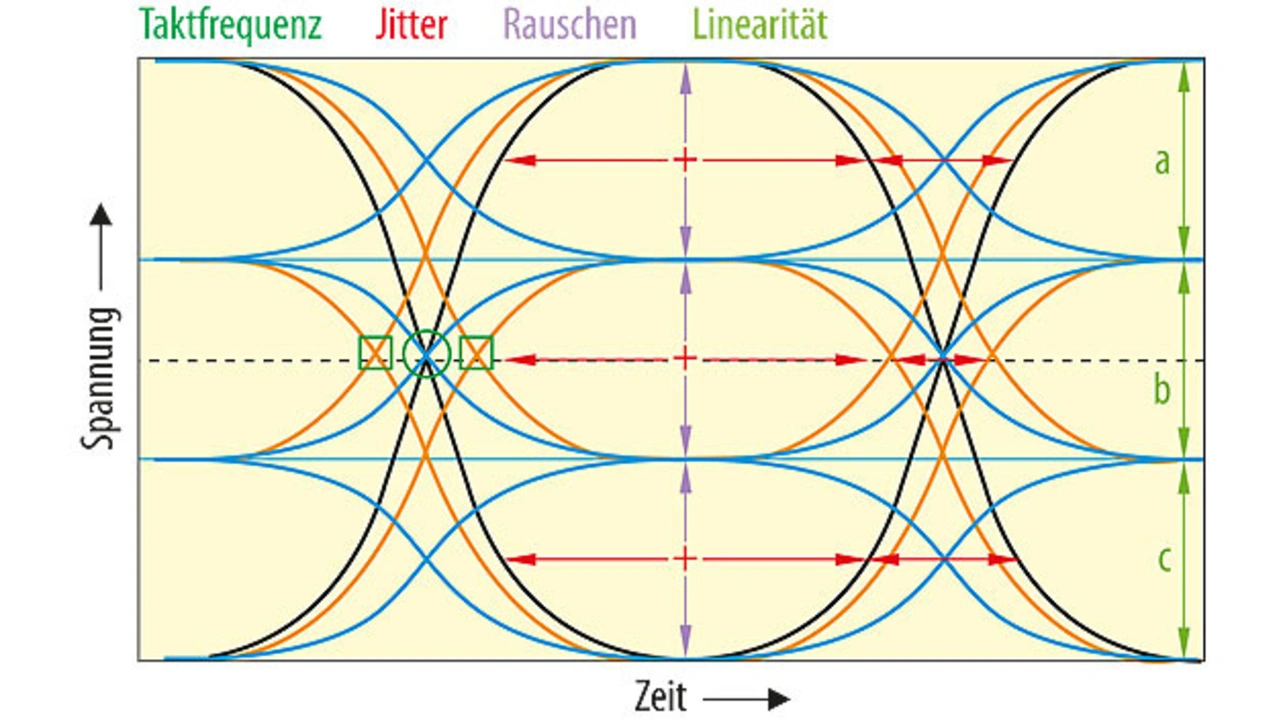

Stellen Sie sich ein perfektes Standard-Augendiagramm vor, das keinen Jitter enthält, nur klar definierte Anstiegs- und Abfallzeiten. Die erste Frage, die sich bei der Diskussion um PAM4-Tests stellt, ist: Wie kann die Taktfrequenz ermittelt werden (Clock Recovery)? Bei einem NRZ-Signal erfolgt die Ermittlung der Taktfrequenz, indem die Kreuzungspunkte beziehungsweise die Zeitpunkte, an denen das Signal einen Schwellwert durchläuft, exakt bestimmt werden (Bild 3, Mitte links, der grüne Kreis).

Bei einem PAM4-Signal geht es prinzipiell um die gleiche Fragestellung, nur gibt es hier nicht zwei, sondern vier Spannungsstufen. Die zwei Zwischenstufen bedeuten eine Vielzahl mehr an möglichen Durchläufen von Spannungsschwellen: von der Grundspannung zur zweiten Stufe, dann von der zweiten zur dritten und von der dritten zur Maximalspannung (in Bild 3 die blauen Signale in den Bereichen a, b und c).

Das blaue Signal im Bereich b durchläuft die Spannungsschwelle an der gleichen Stelle wie das schwarze Signal, das den ganzen Spannungsbereich von der Grund- zur Maximalspannung umfasst (in Bild 3 der grüne Kreis). Manche Signale durchlaufen die Spannungsschwelle überhaupt nicht, wie zum Beispiel die blauen Signale, die in den Abschnitten a und c verlaufen. Aber generell sind das normalerweise weniger als die, die die Spannungsschwelle passieren. Davon ausgehend sollte man annehmen können, dass eine klassische Taktermittlung ausreichend ist.

Aber es gibt ja auch noch die in Bild 3 gelb dargestellten Signale, die zwischen Maximalspannung und der zweite Stufe beziehungsweise zwischen der Grundspannung und der dritten Stufe verlaufen. Selbst in einem idealen Szenario durchlaufen diese Signale die Spannungsschwelle nicht an den gleichen Positionen wie die anderen (blauen und schwarzen) Signale. Es stellt sich daher die Frage, ob diese Signale die Ermittlung der Taktfrequenz beeinflussen oder gar zu einem Jitter des ermittelten Takts führen.

Die Antwort ist „nicht wirklich“. Wir können annehmen, dass es ungefähr gleich viele Durchläufe links und rechts von der mit einem grünen Kreis markierten Position gibt und weitaus mehr, die durch diese Position verlaufen. Dann werden sich die Durchläufe links und rechts davon gegenseitig aufheben. Daher wird eine klassische Taktfrequenz-Ermittlung gut funktionieren.

Betrachten wir den Jitter, so wirft die Nähe der gelben Durchläufe zu der idealen Position im grünen Kreis Fragen auf. Wenn man sich die kleinen roten Pfeile auf der rechten Seite des Bildes anschaut, so würden sie auf jeden, der Erfahrung mit der Analyse von NRZ-Signalen hat, wie Jitter erscheinen.

Wie analysiert man also Jitter bei einem PAM4-Signal? Zuerst sollte man sich daran erinnern, warum eine Jitter-Analyse überhaupt gemacht wird, nämlich um festzustellen oder vorauszusagen, wie groß die Bitfehlerrate (BER) ist beziehungsweise sein wird. Man möchte wissen, wo man am besten das Signal abtastet, um die Anzahl der Bitfehler zu minimieren. Im Idealfall ist dies an der Position der roten Kreuze in Bild 3, in der Mitte jedes der drei Augen. Was also wirklich wichtig ist, ist die Breite der Augen und die Abtastposition des Empfängers. Die Anzahl der Signalverläufe, die ein Auge bilden, ist dabei nicht so relevant wie dessen Breite bei einer gegebenen Bitfehlerrate, im Gegensatz zu einer detaillierten Analyse der Zustände an den Kreuzungspositionen.

Eine weitere Herausforderung im Bereich der PAM4-Codierung ist die Stabilität gegenüber Rauschen. Anstatt der vollen Amplitude haben wir lediglich 33 % zur Verfügung. Daher kommt der Rausch-Analyse eine deutlich höhere Bedeutung zu. Genauso wie wir die Breite des Auges bei einer gegebenen Bitfehlerrate und die Position der Abtastung in horizontaler Richtung verstehen müssen, so müssen wir deren vertikale Position kennen. Die Höhe des Auges bei gegebener Bitfehlerrate ist daher ein weiterer kritischer Parameter.

Zuletzt, als etwas Neues für PAM4 im Gegensatz zu NRZ, gibt es die Betrachtung der Linearität. Bei einem NRZ-Signal gibt es nur zwei Amplitudenwerte, über die man sich Gedanken machen muss. Dagegen haben wir bei PAM4 zwei zusätzliche Zwischen-Amplitudenwerte. Sind alle Abstände a, b und c (siehe Bild 3) gleich, sodass wir eine maximale Öffnung aller drei Augen haben? Dies bezeichnet man im Zusammenhang mit PAM4 als Linearität.

Der Autor:

Jobangebote+ passend zum Thema

| David Maliniak |

|---|

| ist Spezialist für technische Kommunikation bei Teledyne LeCroy. Vor seiner Tätigkeit bei Teledyne LeCroy war er als technischer Redakteur bei der Zeitschrift Electronic Design. |

- Neue Herausforderungen

- PAM4-Test-Setups für verschiedene Anwendungen

- Herausforderung für PAM4-Tests

- WaveRunner 8000: Oszilloskope mit OneTouch-Gestensteuerung

- Äußerst leistungsfähige Werkzeuge