Realistische Tests in der Entwicklung

Emulation für eine längere Batterielaufzeit

Die Batterielaufzeit eines IoT-Geräts ist oft ein entscheidendes Kaufkriterium. Daher ist die Tatsache, dass die berechnete Batterielaufzeit oft ungenau ist, ein großes Problem für die Hersteller. Mithilfe von Emulationssoftware und -geräten lässt sich die Batterielaufzeit realistisch abschätzen.

Von Brian Whitaker, Keysight Technologies

Die einfachste Methode zur Bestimmung der Batterielaufzeit besteht darin, die Batteriekapazität in Amperestunden durch die durchschnittliche Stromaufnahme in Ampere zu dividieren, was eine Zeit in Stunden ergibt. In der realen Welt ist diese Berechnung jedoch zu stark vereinfacht. Tatsächlich kann die Formel ungenaue Ergebnisse liefern, da die Geräte verschiedene Stromversorgungsmodi verwenden, darunter Aktiv-, Ruhe- und Schlafmodus.

Außerdem ziehen Betriebsmodi wie Konstantleistung und Konstantwiderstand unterschiedlich viel Strom aus der Batterie und verändern die Laufzeit der Batterie. Um die Batterielaufzeit genau vorhersagen zu können, ist es wichtig zu verstehen, wie eine Batterie auf diese verschiedenen Szenarien und die typischen Nutzungsmuster des Geräts reagiert.

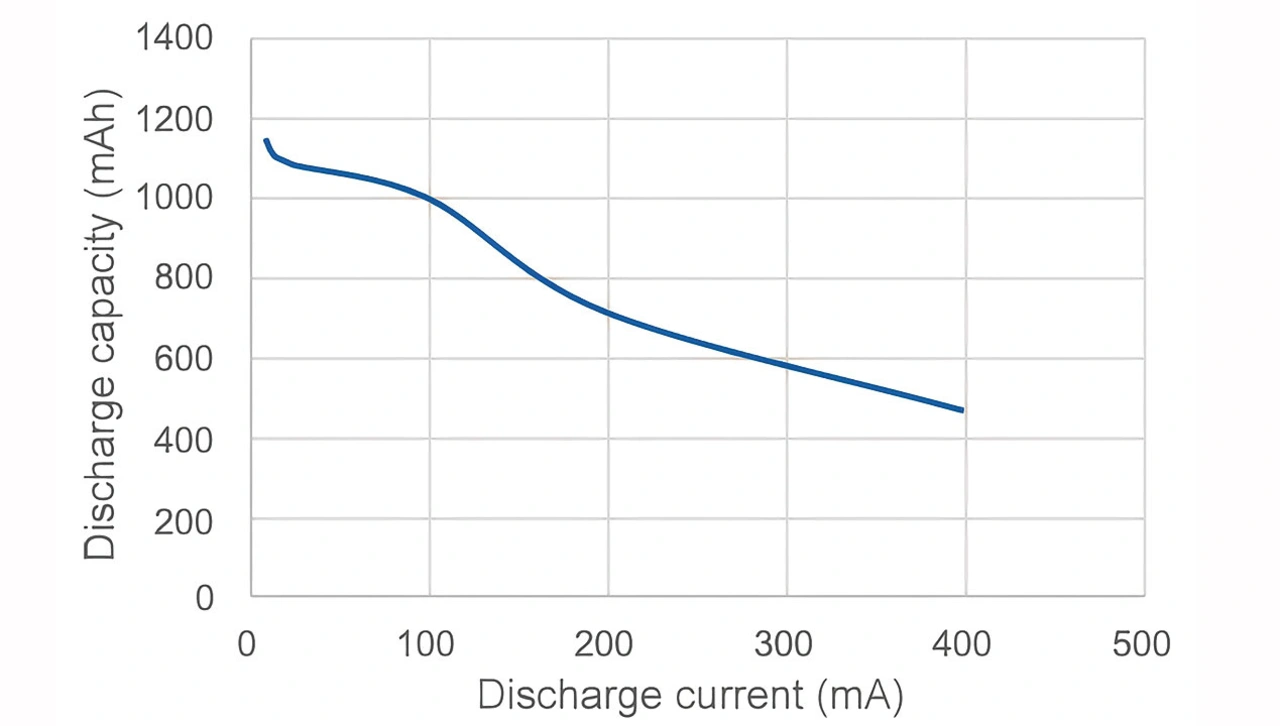

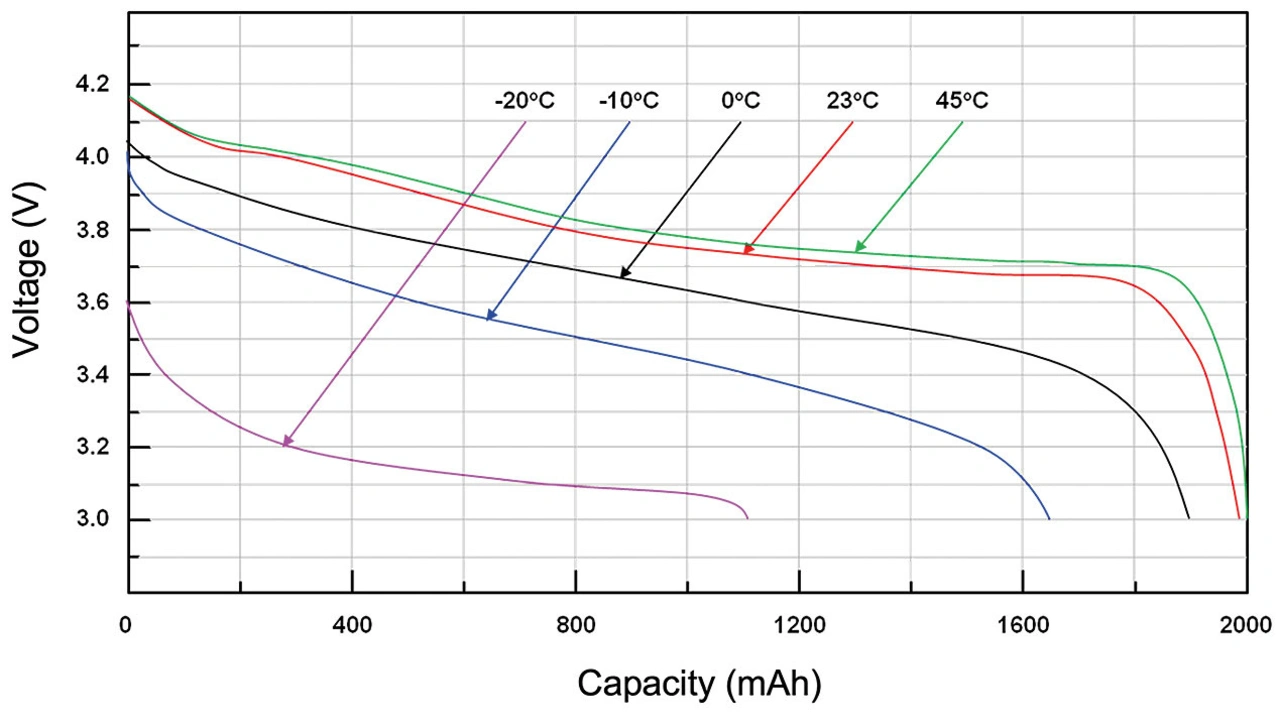

Neben der unterschiedlichen Stromaufnahme variiert auch die Batteriekapazität je nach durchschnittlichem Entladestrom und Nutzungsmuster. In Bild 1 ist eine beträchtliche Schwankung der Entladekapazität einer Alkalizelle in Abhängigkeit vom Entladestrom zu erkennen. Ebenso kann sich die Temperatur auf die Batterielaufzeit auswirken (Bild 2), was ein weiterer wichtiger Aspekt ist. Daneben gibt es noch weitere Faktoren, die dazu führen können, dass die berechnete Batterielaufzeit länger ist als bei der realen Nutzung, unter anderem:

➔ Batteriemodelle/-profile sind nicht verfügbar

➔ Batterieprofile werden nicht mit den genauen Betriebsbedingungen des Geräts erstellt

➔ Stromverbrauchsmessungen sind ungenau

➔ Spannungseinbrüche, z. B. die Abschaltung eines Geräts, wenn die Spannung einen Grenzbereich er- reicht, werden nicht berücksichtigt.

Mithilfe von Batterieemulations- und Profilerstellungssoftware lässt sich die Batterielaufzeit genau vorhersagen. Darüber hinaus bietet die Emulationssoftware einen Einblick in die Stromaufnahme, sodass das Design der Geräte geändert werden kann, um eine längere Batterielaufzeit zu erreichen.

Batterieprofile für einzelne Batteriemodelle

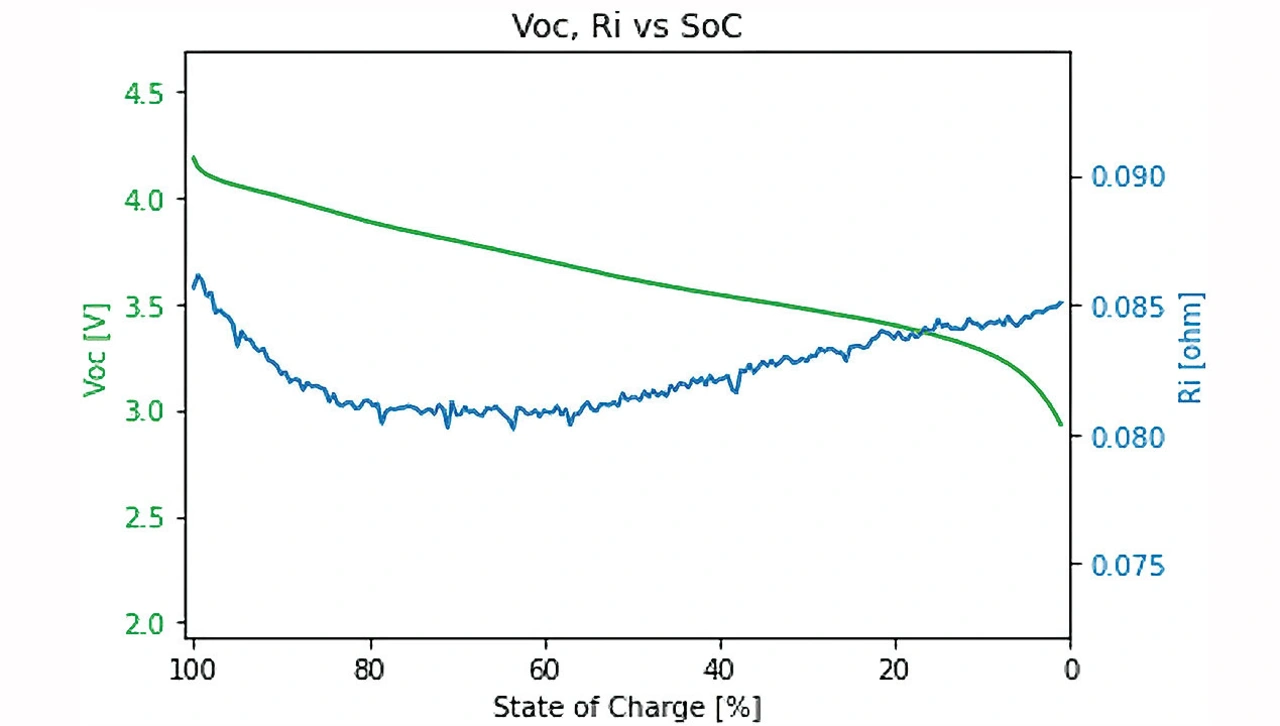

Die Erstellung von Batterieprofilen und die Charakterisierung von Batterien ist aus mehreren Gründen wichtig. So muss die Energiemenge verstanden werden, die die Batterie speichern und liefern kann, wenn sie sich im Laufe der Zeit entlädt. Die Leerlaufspannung (Open Circuit Voltage, VOC) und der Innenwiderstand (Internal Resistance, IR) ändern sich, wenn sich die Batterie entlädt. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Werte zu ermitteln, damit die Batterieprofile die tatsächliche Leistung der Batterie genau wiedergeben. Bild 3 ist ein Beispiel für ein typisches Diagramm. Außerdem ist es wichtig, die Leistung der Batterie unter spezifischen Entladebedingungen und Betriebsarten zu bestätigen. Zu den Parametern, die das Verhalten der Batterie beeinflussen, gehören:

➔ Temperatur

➔ Laststromprofile (konstant/dynamisch)

➔ Verschiedene Betriebsarten – einschließlich Konstantstrom, -leistung und -widerstand

Diese Parameter können sich auf die Batterielaufzeit auswirken, weshalb es wichtig ist, verschiedene Batterieprofile zu erstellen, die den spezifischen Entladebedingungen entsprechen.

Emulation von Ladezuständen

Einen Batterieemulator statt einer Batterie für Gerätetests zu verwenden, hat mehrere Vorteile:

➔ Schaffung einer sichereren Testumgebung. Bei der Verwendung eines Emulators ist es nicht notwendig, Batterien zu laden und zu entladen. Das Aufladen und Entladen von Batterien kann bei wiederholten Zyklen gefährlich werden.

➔ Erzielen von reproduzierbaren Ergebnissen. Die Eigenschaften einer emulierten Batterie variieren nicht, im Gegensatz zu physischen Batterien, deren Eigenschaften nach dem Laden/Entladen schwanken können. Außerdem können sie von Batterie zu Batterie unterschiedlich sein, auch wenn es sich um dasselbe Modell handelt.

➔ Reduzierung der Test-Set-up-Zeiten. Sofortige Simulation eines beliebigen Ladezustands (SoC) im Vergleich zur manuellen Entleerung einer Batterie auf den gewünschten Wert.

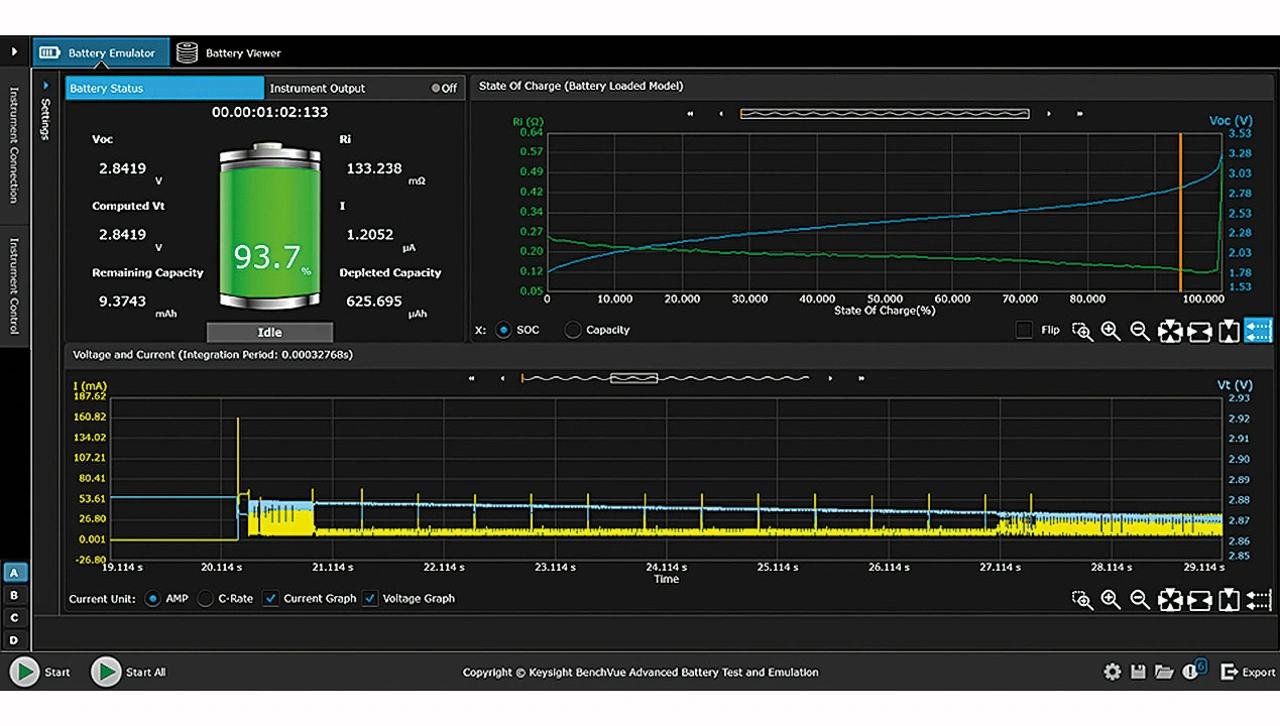

Ein Batterieemulator wie der Keysight Battery Emulator E36731A arbeitet in mehreren Schritten. Der erste Schritt ist das Laden eines Batterieprofils. Bei diesem Profil handelt es sich um die Daten eines Diagramms der Batteriespannung und des Innenwiderstands im Verhältnis zum SoC, wie in Bild 3 dargestellt. Ein Batterieprofil wird mithilfe einer Batteriemodellierungssoftware erstellt, oder indem man ein Profil vom Batteriehersteller übernimmt.

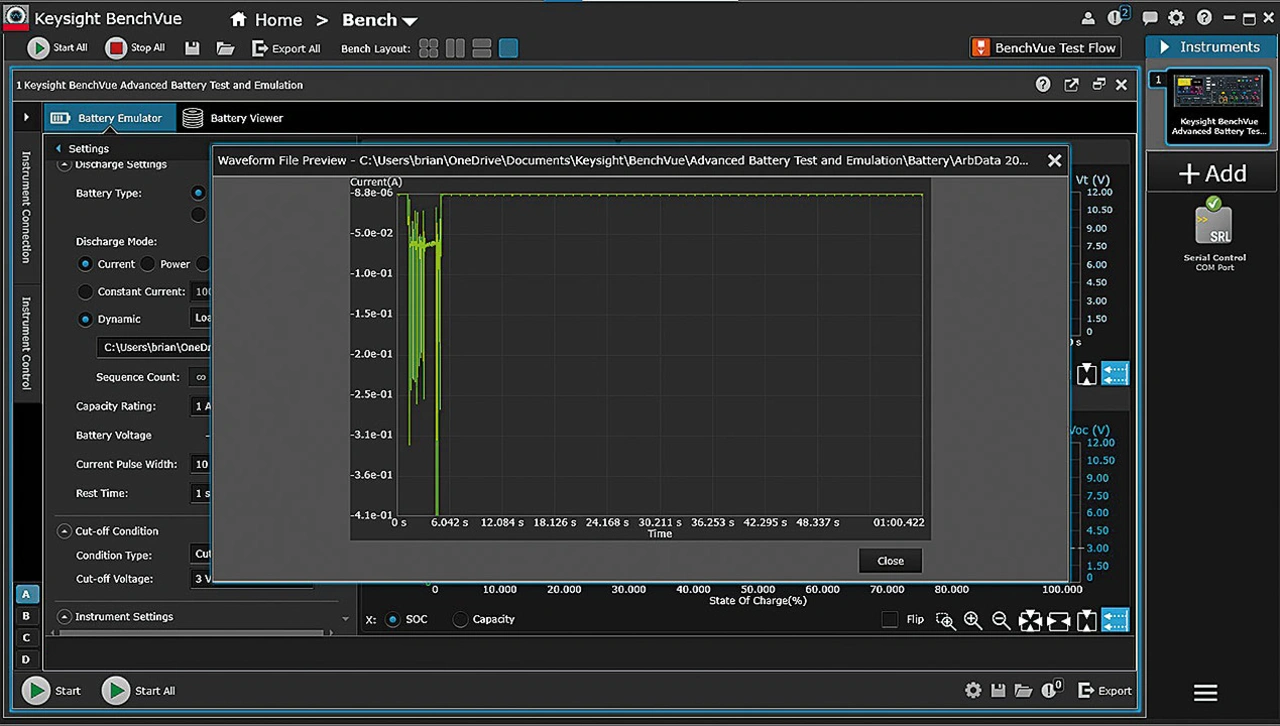

Wenn eine Modellierungssoftware zur Erstellung eines Profils verwendet wird, spiegelt das Profil den Stromverbrauch für ein bestimmtes Gerät wider. Das ist genauer als ein allgemeines Profil eines Batterie-herstellers. Ein allgemeines Profil ist beispielsweise nicht hilfreich, wenn der Batteriehersteller das Profil auf der Grundlage einer konstanten Stromaufnahme erstellt, während der Prüfling einen dynamischen Strom verbraucht. In Bild 4 wird das Stromverbrauchsprofil eines Geräts in einen Batterie-Profiler geladen. Die Software wiederholt das Signal, bis die Batterie vollständig entladen ist.

Der nächste Emulationsschritt ist die Auswahl des Start-SoC und der Abschaltspannung. Das Gerät wird an den Emulator angeschlossen und die Batterieemulation gestartet. Batterieemulatoren messen kontinuierlich den Lade- oder Entladestrom und berechnen dynamisch die emulierte SoC (Bild 5). Der Emulator ändert seinen Ausgang (Spannung und Widerstand) kontinuierlich auf der Grundlage des SoC, um dem geladenen Batterieprofil zu entsprechen. Der Test endet, wenn der Emulator die Abschaltspannung erreicht.

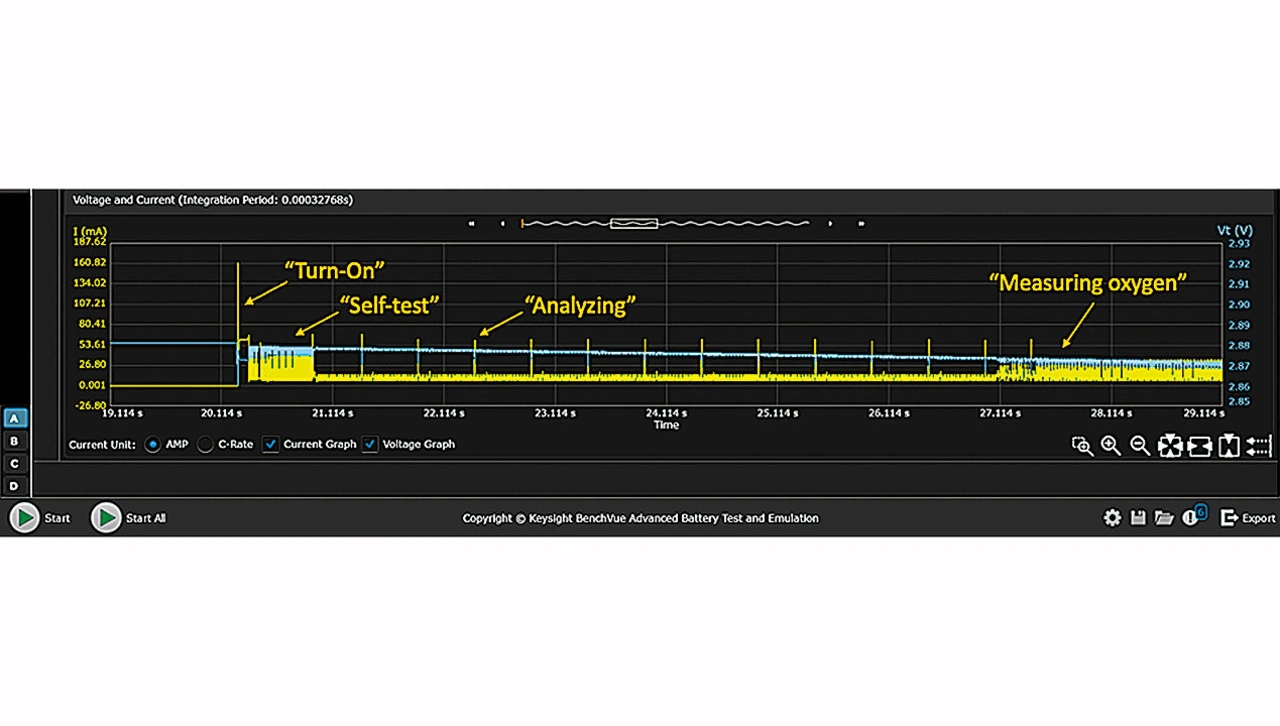

Durch die schnelle Emulation einer Batterie bei verschiedenen SoCs erhält man in kurzer Zeit einen tiefen Einblick in das Verhalten eines Geräts. Bild 6 zeigt Erkenntnisse über die Stromaufnahme eines Geräts. Die Messungen aus dieser Analyse werden genutzt, um das Design des IoT-Geräts zu ändern und die Batterielaufzeit zu verbessern.

- Emulation für eine längere Batterielaufzeit

- Visuelle Überwachung des Ladens/Entladens