Gedruckte Elektronik

In der Nische liegt die Kraft

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Wundermaterial Graphen

Wer bei gedruckter Elektronik an den 3D-Druck denkt, der irrt. Denn zur Herstellung kommen meist konventionelle Verfahren – allerdings in angepasster oder modifizierter Form – zum Einsatz. Am stärksten vertreten ist laut Philipp Tenberge, Key Account Manager bei Printcolor, der Siebdruck. Vor allem Leiterbahnen aus anorganischen Metallen, zum Beispiel für Antennen oder Glucose-Teststreifen, aber auch isolierende und Passivierungsschichten werden mit diesem Verfahren hergestellt, wobei es jeweils auf eine vergleichsweise hohe Schichtdicke, aber nicht auf eine hohe Auflösung ankommt. »Bei höheren Stückzahlen kommt auch hin und wieder der Flexo- und ganz selten auch der Tiefdruck zum Einsatz«, so Tenberge weiter. Der Digitaldruck wird vor allem in der Forschung und Entwicklung zum Erstellen von Prototypen verwendet.

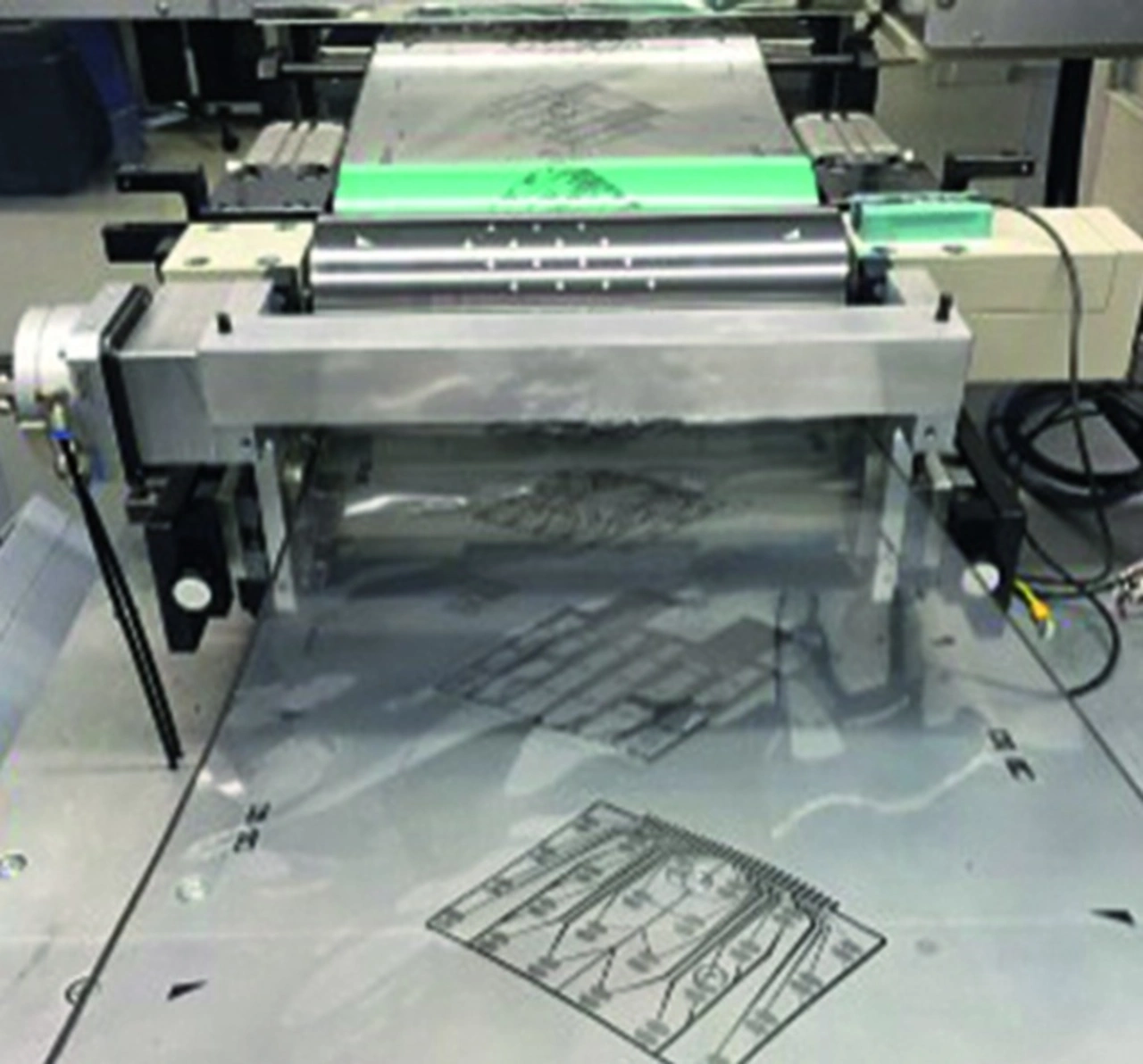

Als Trägermaterial eigenen sich vor allem Kunststofffolien (Polyamid, Polyester), Papier, Textilien aber auch andere organische Materialien. Für die gedruckte Elektronik selbst kommen sowohl organische als auch anorganische Materialien zum Einsatz, in der Regel Silber- und Karbonleitpasten, Isolationslacke sowie leitfähige Klebstoffe. Seit einiger Zeit rückt zunehmend Graphen in den Mittelpunkt der Forschung. Die Vorteile des aus Kohlenstoffen bestehenden Materials: elektrisch leitfähig, biokompatibel und lässt sich, sofern es in Form einer Tinte vorliegt, auf Oberflächen drucken. Eine solche Graphen-Tinte haben sich Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Biomedizinische Technik IBMT zu Nutze gemacht. Mit Industriepartnern haben sie in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF geförderten M-era.Net-Projekt »Biography« einen Druckprozess entwickelt, der es ermöglicht, Biosensoren aus Graphen in großer Stückzahl im kostengünstigen Rolle-zu-Rolle-Verfahren herzustellen (Bild 2).

Zellbasierte Biosensoren messen Veränderungen in Zellkulturen über elektrische Signale. Das geschieht mittels Elektroden, die innerhalb der Petrischale oder den Näpfchen einer sogenannten Wellplatte angebracht sind. Zerstören beispielsweise hinzugegebene Viren eine durchgängige Zellschicht auf den Elektroden, verringert sich der zwischen den Elektroden gemessene elektrische Widerstand. Auf diese Weise lässt sich zum Beispiel die Wirkung von Impfstoffen oder Medikamenten testen: Je effektiver der Wirkstoff ist, desto weniger Zellen werden von den Viren zerstört und desto geringer ist die gemessene Widerstandsänderung. Ein weiterer Vorteil: Verknüpft man Biosensoren mit einer Auswerteeinheit, können Messungen kontinuierlich und automatisiert ablaufen. Die Herstellung solcher Biosensoren ist jedoch teuer und aufwendig. Die Elektroden bestehen aus einem bioverträglichen und elektrisch leitfähigen Material, wie beispielsweise Gold oder Platin. Für die Mikroelektroden-Herstellung ist ein komplizierter lithografischer Prozess notwendig. Das hat zur Folge, dass Labore die Biosensoren wegen der hohen Kosten oftmals erst gar nicht einkaufen, die Untersuchung der Zellkulturen erfolgt weiter händisch unter dem Mikroskop.

Doch nicht nur im Labor kommt Graphen gut an: Der Werkstoff könnte schon bald die Laufstege dieser Welt erobern. Elektronische Textilien mit Sensoren, Leuchtdioden und sogar Antriebselementen sorgen gerade für neue Impulse in der Mode. Designer entwerfen bereits Outfits mit integrierten Smartphone-Funktionen, die immer alltagstauglicher werden und dank der Druckverfahren vergleichsweise kostengünstig sind. Zukünftig könnten die Gewebe sogar komplett aus leitfähigen Materialien bestehen. Cutecircuit beispielsweise hat ein »kleines Schwarzes« aus Graphen entworfen. Der Clou: Ins Kleid eingebundene Sensoren nehmen das Atmungsmuster der Trägerin auf, ein Mikroprozessor analysiert die Daten und verändert die Farbe von integrierten LEDs je nach Tiefe der Atemzüge.

Tragbare Elektronik kann aber mehr als bunt blinken. Sie verleiht Kleidungsstücken Funktionen, die mit keiner anderen Technologie umsetzbar wären. Ein Beispiel dafür: das Soundshirt (ebenfalls von Cutecircuit), das für taube Personen entworfen wurde und sie Konzerte spüren lässt. In das Gewebe sind 16 Mikroaktoren eingebunden, die Klänge in Vibrationen umwandeln – Geigen spürt man zum Beispiel auf dem Arm, das Schlagzeug im Rücken.

- In der Nische liegt die Kraft

- Wundermaterial Graphen

- Smarte Einwegprodukte