Masterstudiengang »IT im Gesundheitswesen«

Zielgerichtete Aus- und Weiterbildung

Im gesamten Medizinbereich gewinnt Software als eigenständiges Produkt oder als Komponente zunehmend an Bedeutung. Entwickler, Auditoren, Betreiber und Anwender stehen vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen. Wir fragten Prof. Dr. Christian Johner, Gründer und Leiter des Instituts für IT im Gesundheitswesen, wie eine zielgerichtete Aus- und Weiterbildung aussieht.

MEDIZIN+elektronik: Herr Professor Johner, Sie leiten das Institut für IT im Gesundheitswesen. Dort gibt es einen Master-Studiengang »IT im Gesundheitswesen«. An wen richtet sich dieses Angebot, und wie lange dauert dieses Studium?

Christian Johner: Der Masterstudiengang wendet sich an alle Personen, die an der Nahtstelle von IT und Gesundheitswesen arbeiten. Das sind zum einen die Mitarbeiter von Medizinprodukteherstellern, zum Beispiel in der Entwicklung, der Qualitätssicherung oder im Produktmanagement. Zum anderen sind es die Mitarbeiter in den Krankenhäusern, die diese Medizinprodukte sowie Software betreiben oder anwenden.

Beispielsweise Krankenhaus-IT-Leiter, Ärzte sowie Personen, die in der Medizintechnik oder dem Medizincontrolling arbeiten. Das Studium richtet sich nur an Berufstätige. Entsprechend ist es berufsbegleitend konzipiert. Wir treffen uns über einen Zeitraum von zwei Jahren im Schnitt jeden zweiten Monat für fünf Tage (Bild 1).

Welche speziellen Herausforderungen birgt die Software-Entwicklung für den Medizinbereich im Gegensatz zur »normalen« Software-Entwicklung?

Ich beobachte, dass viele Softwarehersteller versuchen, in der Gesundheitsbranche Fuß zu fassen. Diese Branche gilt ja zu Recht als sehr krisenfest. Allerdings scheitern die Hersteller regelmäßig, weil sie zum einen die regulatorischen Rahmenbedingungen nicht kennen und unterschätzen. Sie scheitern aber auch, weil ihnen die Branche fremd ist. Weil sie nicht verstehen, wie Prozesse im Krankenhaus ineinandergreifen.

Der Versuch, »einfach« ein Medizinprodukt an ein Krankenhaus zu verkaufen, wird kaum noch erfolgreich sein. Denn die Systeme müssen Teil einer Gesamtlösung in den Kliniken sein, sie müssen sich in die dortige IT- und Prozesslandschaft integrieren. Zudem würde ich viele Krankenhäuser als nicht besonders technikaffin bezeichnen. Darüber hinaus ist die finanzielle Lage angespannt, weshalb die Kliniken genau wissen wollen, wie sich die Investition rechnet. Das ist nicht nur bei Therapien oft schwer zu quantifizieren.

Wie bereitet dieser Studiengang die Absolventen auf diese speziellen Herausforderungen vor?

Die Absolventen müssen über Querschnittskompetenzen verfügen. Es geht also nicht darum, aus einem Softwareentwickler einen noch besseren zu machen. Sie müssen beispielsweise wissen, wie man die regulatorischen Forderungen bei der Produktentwicklung umsetzt. Es geht darum zu verstehen, wie die Gelder im Gesundheitswesen fließen, wie Prozesse im Krankenhaus gestaltet sind, wie Investitionsentscheidungen getroffen werden und wie man die Anforderungen der Anwender erfährt.

Durch simples Befragen funktioniert das nämlich nicht. Außerdem müssen die Hersteller verstehen, wie ihre Produkte in den Kliniken betrieben und mit bereits bestehenden Systemen integriert werden.

Mehrere hundert Anwendungen sind in einem Universitätsklinikum keine Ausnahme. Genau darauf bereitet das Studium die Teilnehmer vor. Es beinhaltet nicht nur ein Modul »IT«, sondern auch Module wie »Recht«, »Gesundheitswesen«, »klinische Informationssysteme & E-Health«, »BWL & Management« oder »IT-Management« (Bild 2).

Aber das reine Fach- und Methodenwissen reicht noch nicht aus. So müssen die Absolventen mit ihren Kollegen, Kunden und Lieferanten sicher verhandeln und kommunizieren, diese überzeugen können. Daher halte ich das Modul »Kommunikation« ebenfalls für ein entscheidendes. Ich beobachte, wie die Studierenden nicht nur von den Dozenten, sondern auch voneinander lernen. So soll es auch sein: Der Krankenhaus-IT-Leiter sitzt im Unterricht neben dem Softwareentwickler und der Arzt neben dem Produktmanager. Bereits das schafft ein gegenseitiges Verständnis.

Was sind die Besonderheiten dieses Studiums?

Neben dem oben Gesagten gibt es zwei wesentliche Faktoren: Erstens die Qualität der Dozenten. Ich besuche inzwischen seit zehn Jahren ständig Konferenzen, Weiterbildungen, Firmen und Kongresse und habe mir einen Pool handverlesener Dozenten geschaffen. Das hört sich etwas unbescheiden an, aber ich kenne nichts Vergleichbares, obwohl ich an vielen Universitäten lehre und gelehrt habe. Zum zweiten macht meine Fürsorge den Unterschied - das sagen zumindest meine Studierenden.

Ich begleite und fördere sie persönlich. Weil meine Kapazität begrenzt ist, nehme ich pro Jahr nur 16 Teilnehmer. Ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen: 73 Prozent der Absolventen sind nur ein Jahr nach Studienende den nächsten beruflichen Schritt gegangen. Vielleicht ist eine Sache noch erwähnenswert: Die Absolventen können neben dem Titel »Master of Science« noch einen MBA erwerben.

Dank meiner Kontakte konnte der letztjährige MBA-Kurs auch Vorlesungen an der Stanford University besuchen. Das war für uns alle ein besonderes Erlebnis.

Eine Initiative, bei der Sie sich stark engagieren, ist der »Certified Professional for Medical Software« (CPMS). Was verbirgt sich dahinter? Gibt es Vergleichbares auch woanders?

In der Tat engagiere ich mich gerne und stark beim CPMS. Es geht unserem Verein darum, ein kanonisches Wissen zu definieren, über das Fachleute verfügen sollten, die für die Entwicklung und Qualitätssicherung medizinischer Software verantwortlich sind. Daher definieren wir Curricula mit Lehrzielen, Lehrinhalten und Kompetenzstufen.

Wir legen Prüfungsfragen fest und akkreditieren Trainingsanbieter und Prüfungsanbieter. Übrigens war mein Institut der erste akkreditierte Trainingsanbieter. Letztes Jahr haben wir mit dem Buch »Basiswissen Medizinische Software« wesentliche Teile des Curriculums publiziert. Gerade weil sich in unserem Verein viele Hersteller, Beratungsunternehmen und benannte Stellen engagieren, steht die Initiative auf einem breiten Fundament und erfreut sich einer hohen Akzeptanz. Das Konstrukt haben wir uns beim Softwaretest abgeschaut. Hier gibt es das International Software Testing Quality Board, das ebenfalls - zumindest in Deutschland - als Verein agiert. Für den Bereich medizinischer Software und Medizintechnik ist der CPMS aber einzigartig.

Wer ist die Zielgruppe für den CPMS? Welche Inhalte vermitteln Sie in diesem Seminar, und wie lange dauert es?

An den Seminaren, die seit Ende letzten Jahres angeboten werden, nehmen genau die Personengruppen teil, die wir uns wünschen: Die Medizinproduktehersteller, die Mitarbeiter von Beratungsunternehmen und benannten Stellen. Schwerpunkt der Curricula sind die regulatorischen Grundlagen und deren Umsetzung in der Praxis. Konkret geht es um die Bereiche Softwareentwicklungsprozesse, Risikomanagement, »Usability« und Qualitätsmanagement mit den zugehörigen Normen: IEC 62304, ISO 14971, IEC 62366 und ISO 13485.

Auch der medizinischen Informatik haben wir ein Modul gewidmet, weil - wie bereits gesagt - die Produkte interoperabel mit bestehenden Systemen gestaltet werden müssen. Wir haben ein »Foundation Level« definiert, dessen zugehöriges Seminar vier Tage dauert, die beiden »Advanced Levels«, die sich einmal an die Softwareentwickler und einmal an die Prozessmanager wenden, dauern je fünf Tage. Die Curricula für diese beiden »Advanced Levels« werden wir bis zum Jahresende fertigstellen.

Was bieten Sie an Ihrem Institut noch an? Für wen ist das interessant?

Wie Sie sicher gemerkt haben, drehen sich alle meine Themen um die IT, die Medizin und die Qualitätssicherung. Daher biete ich dazu Weiterbildungen wie Seminare und Studiengänge an. Stolz bin ich auch auf den Institutsclub: Die erste und meines Wissens einzige umfassend E-Learning-Plattform zur Entwicklung von Medizinprodukten, speziell von medizinischer Software.

Nach dreijähriger sehr aufwändiger Vorarbeit erfreut sich der Club eines großen Interesses. Das macht mich glücklich. Als Berater helfe ich Firmen dabei, medizinische Software normenkonform, aber ohne »QM-Overhead« zu erstellen. Als einerseits Auditor und andererseits langjähriger Softwareentwickler und Professor für Software-Engineering bereitet es mir Freude, QM-Systeme zu entschlacken und die Entwickler wieder das tun zu lassen, was sie am meisten lieben: Software zu entwickeln.

Ich selbst habe lange unter sinnloser und aufwändiger Dokumentation gelitten. So ist übrigens eine Familie an Software-Werkzeugen speziell für die Entwickler von Medizinprodukten entstanden. Sozusagen aus der eigenen Not geboren. Nach einigen Jahren Entwicklung sind diese Software-Werkzeuge so erfolgreich geworden, dass wir im Juni 2012 die Firma Medsoto gegründet haben, um unseren Kunden langfristig einen Support und eine Weiterentwicklung gewährleisten zu können.

Soviel ich weiß, sind Sie auch sozial engagiert.

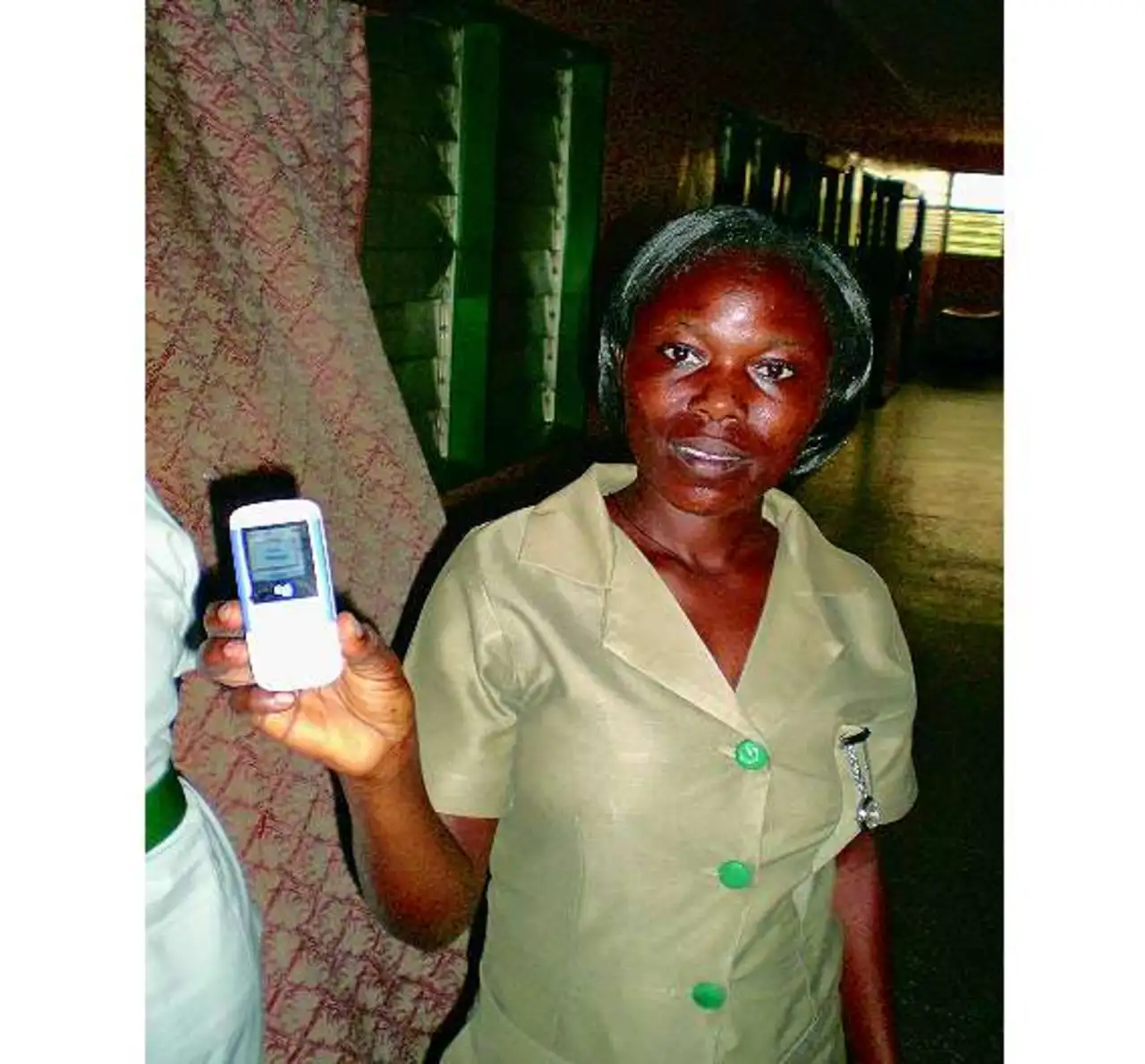

Richtig, und es geht wieder um IT im Gesundheitswesen: Mit meinem Institut unterstütze ich den Verein »Healthcare IT for Africa« (Bild 3).

Dieser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, IT-Lösungen für die Länder der Dritten Welt zu entwickeln, um damit das dortige Gesundheitswesen zu unterstützen.

Auf PCs und eine zuverlässige Stromversorgung können wir nicht bauen. Aber auf fast überall verfügbare Mobiltelefone und ein erstaunlich flächendeckendes Mobilfunknetz.

Zurzeit sind wir in Ghana tätig. Was wir dort zu sehen bekommen, lässt uns alle dankbar sein für das, was wir hier in Europa haben.

Ich hoffe, dass es uns gelingt, ein kleines bisschen zu helfen. Das ist eine ganz andere Facette der »Healthcare IT«.

Wie sieht diese Hilfe konkret aus?

Wir haben eine Zusammenarbeit mit dem Ghanaischen Gesundheitsministerium und Pflegeschulen begonnen. Unsere Unterstützung besteht darin, dass wir den Pflegekräften Lehrmittel über die Mobiltelefone zur Verfügung stellen. Man könnte es als Apps bezeichnen, wenngleich wir noch wenige Smartphones der neusten Generation vorfinden.

In der Region, in der wir arbeiten, gibt es auf fast 200 000 Menschen nur einen einzigen Arzt. Somit lastet nahezu die gesamte Gesundheitsversorgung auf den Pflegekräften. Die nutzen dazu auch ihre Mobiltelefone - oft auf eigene Kosten: Sie bitten damit ihre Kolleginnen und Kollegen um Rat. Einer unserer nächsten Schritte besteht folglich darin, ein virtuelles Telemedizinzentrum zu errichten, in dem Ärzte auf der ganzen Welt über eine Hotline zur Verfügung stehen - in Notfällen oder zu Ausbildungszwecken.

Das Konzept umzusetzen kostet aber enorm viel Zeit, Geduld und auch Geld. So anstrengend und manchmal auch lebensgefährlich die Reisen ins Landesinnere von Ghana sind, die Arbeit ist sehr befriedigend. Man kann direkt helfen - ohne erst über Datenschutz debattieren zu müssen…

Das Interview führte Ralf Higgelke.