Digitale Inhalte via Glasfaser übertragen

Signale aus dem OP

In der modernen Medizintechnik sollen oft Live-Bilder einer Operation oder Aufnahmen von anderen medizinischen Geräten (z.B. MRT, Endoskop, Zahntechnik) an eines oder mehrere entfernt installierte hochauflösende Displays übertragen werden. Auf diese Weise können beispielsweise Chirurgen mehrere Operationssäle im Auge behalten oder Spezialisten aus anderen Ländern zuschalten, Anästhesisten können mehrere Patienten gleichzeitig überwachen, und die Operation lässt sich für Studenten in den Hörsaal übertragen. Ohne moderne Übertragungstechnologien funktioniert allerdings keine hochwertige Darstellung der Inhalte in Echtzeit auf den Endgeräten. Maßgeblich sind neben einer hohen Bandbreite eine niedrige Latenzzeit, die Kompatibilität zu bestehenden Systemen und die Plug-and-Play-Installation.

Die herkömmliche Lösung zum Übertragen von Daten lautet: Kupferkabel mit reinen Signalen. Diese Signale weisen keine Latenz (im Sinne von benötigter Übertragungszeit) auf, aber ihre Bandbreite ist für hoch aufgelöste Bilder zu beschränkt, vor allem über längere Distanzen. Denn mit der erforderlichen Länge eines Kupferkabels steigt auch die Dämpfung, welche die Signalqualität beeinflusst. Außerdem bieten die Kabel keine galvanische Trennung, wie sie in der Medizintechnik unumgänglich ist. Demgegenüber lassen sich mit verschlüsselten beziehungsweise modulierten Signalen (HDBaseT) dank großer Bandbreite selbst umfangreiche Inhalte und auch mehrere Signale gleichzeitig per Kupferkabel über lange Distanzen schicken. Hier ist der Wermutstropfen allerdings das damit zusammenhängende Chipdesign beziehungsweise die extern einzusetzende Box, welche die über ein Netzwerkkabel übertragenen Signale wieder mit herkömmlichen Schnittstellen wie DVI oder HDMI zur Verfügung stellt.

Hat WLAN in den OPs bereits Einzug gehalten, ist die kabellose Übertragung im 5-GHz- beziehungsweise 60-GHz-Bereich eine interessante Option: 5 GHz/WiFi ist kostengünstig und funkt entsprechend komprimierte Bilder auch durch Wände. Vorsicht ist wegen der HF-Interferenzen allerdings bei anderen im Raum befindlichen medizinischen Geräten geboten. Drahtlose Übertragung im 60-GHz-Band (Wireless HD, WiHD) bietet einfache Installation, hohe Bandbreite, gute Isolation und niedrige Latenz, dem stehen jedoch relativ hohe Kosten gegenüber. WiHD kann mit 4 GBit/s unkomprimierte hochauflösende HD-Inhalte übertragen, allerdings nur über Distanzen von bis zu zehn Metern.

Glasfaser für hohe Qualität

Eindeutiger Sieger im Technologievergleich (siehe Tabelle 1) ist der optische Signaltransport zwischen Quelle(n) und Senke(n).

| Technologie | Kupfer (reine Signale) | Kuper (HDBaseT) | Drahtlos 5 GHz/WiFi | Drahtlos 60 GHz | Glasfaser |

|---|---|---|---|---|---|

| Reichweite | 0 | ++ | + | 0 | ++ |

| Isolation | - | 0 | + | + | + |

| Bandbreite | 0 | + | 0 | ++ | ++ |

| HF-Interferenz | - | 0 | 0 | + | ++ |

| Latenz | + | 0 | 0 | + | + |

| Verzerrung/Artefakte | + | + | 0 | + | + |

| Kosten | + | 0 | - | - | - |

| Installation | 0 | + | ++ | ++ | + |

Tabelle 1: Technologievergleich - die Zukunft liegt in der Datenübertragung per Glasfaser

Eine solche Übertragung über Lichtwellenleiter (LWL bzw. Glasfaser) erfolgt galvanisch isoliert und funktioniert ohne Einflüsse von umgebenden elektrischen oder magnetischen Feldern wie zum Beispiel MRT (Magnetresonanz-Tomografie). Lichtwellenleiter können optische Signale ohne Verstärker über große Entfernungen bis zu 10 km weit bei niedriger Latenz versenden. Dabei verhindert die digitale Übertragung, dass die Daten durch analoge Einflüsse wie die Dämpfung eines Kabels oder Einstrahlung durch parallel laufende Versorgungsleitungen verfälscht werden.

Dank der hohen Bandbreite von mehr als 10 GHz lassen sich Full-HD-Bilder in Echtzeit ohne jegliche Qualitätseinbußen übertragen.

Zudem ist die Technik ohne großen Aufwand installierbar dank unauffälliger, flexibel verlegbarer Leitungen mit kleinen Querschnitten, die zusätzlich ein hohes Maß an Abhörsicherheit bieten. Das macht sie für die Medizintechnik zum Übertragungsmedium der Zukunft, auch wenn die Kosten dafür im Vergleich mit anderen Techniken noch relativ hoch sind. In der Telekommunikation hat sich die Glasfasertechnik aufgrund der vielfältigen Vorteile bereits bewährt.

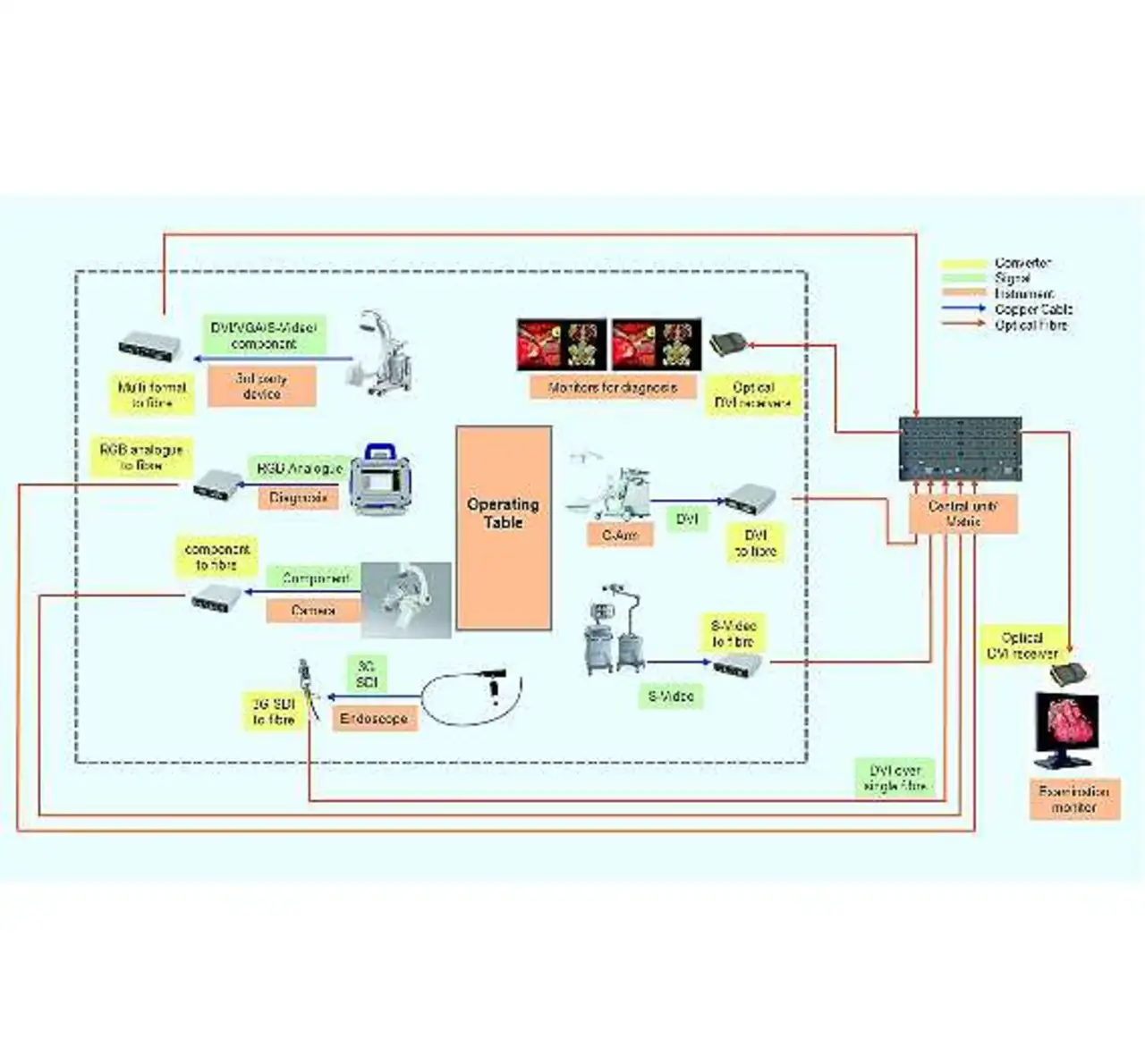

Im Prinzip funktioniert ein Glasfasernetz wie folgt: Ein Konverter (Adapter) an der Signalquelle wandelt die eingehenden elektrischen Signale auf einen gemeinsamen Standard und speist das resultierende optische Signal in einen LWL ein. Ein Detektor am Empfänger macht diese Wandlung wieder rückgängig. Was so einfach klingt, setzt Expertenwissen bei der Wahl der Systemkomponenten und deren Abstimmung voraus (Bild 1). Hier empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit Spezialisten, die in der Signaltechnik Erfahrung gesammelt haben und sich mit den medizinischen Voraussetzungen auskennen. Um die Kompatibilität zu bestehenden Systemen und den Plug-and-Play-Betrieb sicherzustellen, sollten sie einen hersteller-/anbieterunabhängigen Blick auf bestmögliche Komponenten haben.

Glasfaser im OP

Konkret könnte ein Glasfasernetz in einem Operationssaal wie folgt aussehen: Am Operationstisch ist eine bildgebende Quelle (Kamera) als Signalgeber installiert, die Bilder in unterschiedlichem Format, Auflösung und Schnelligkeit liefert. Andere Instrumente (Endoskop, MRT) liefern weitere Signale.

Die erste Strecke der Datenübermittlung von der bildgebenden Quelle an das Signaleingabegerät (Adapter/Konverter) erfolgt über ein Kupferkabel. Weil verschiedene Quellen unterschiedliche Signale liefern, wandelt der Adapter diese in DVI-Signale um (z.B. S-Video in 1-LWL-DVI, DVI auf 1-LWL-DVI, VGA auf 1-LWL-DVI, SDI auf 1-LWL-DVI). Dieser Adapter/Konverter ist als Standalone-Gerät, als Wanddose oder als 1-LWL-DVI-Transmitter verfügbar. Auf der Instrumentenseite sind Signaltyp, Format und Anschlussbuchse zu klären. Maßgeblich für den Adapter sind Skalierung/Anpassung der Bildwiederholrate, De-Interlacing, Farbraumumwandlung sowie die E/O-Umwandlung (elektrische/optische DVI-Übertragung mit einem LWL). Auf Systemseite sind die einheitliche Ausgabeauflösung und das einheitliche Signalformat sicherzustellen.

Nachdem der Adapter die Signale auf DVI-Standard (Skalierung auf 1080p, Anpassung des Farbschemas) umgewandelt hat, gehen sie als DVI-Signal über eine LWL-Einzelfaserleitung an die Kreuzschiene im Steuerungsraum. Hier werden alle Signale der verschiedenen Quellen eingesammelt und an lokale und über optische DVI-Empfänger an die jeweiligen Ausgabegeräte (hochauflösende Bildschirme) verteilt, ins Internet und/oder an ein Archivierungs-system gestreamt (Bild 2). Je nach Anwendung erfolgt die Übermittlung der Signale aus dem Matrix-Switch an die Endgeräte über Einzelfaser-LWL, Kupferkabel, CAT5 oder WiHD (Wireless HD).

Zukunftsfähig

In allen Fällen erfordert die Projektierung und Auslegung von übergreifenden medizintechnischen Systemen viel Know-how. Einzuhalten sind hohe Qualitätsstandards - elektrische Sicherheit (zum Beispiel EN 60601-1-2, EN 60950), CE-Zertifizierung, MCC-Normen, höchste Zuverlässigkeit, mechanische Robustheit bis hin zur Langlebigkeit im Dauer-einsatz, weil die Medizintechnik von langlebigen Produktzyklen geprägt ist. Die einschlägige Zulassung von Systemen nach den Normen ist aufwendig, der Prozess kostenintensiv. Hier kann eine Zusammenarbeit mit erfahrenen, etablierten Partnern wie Hy-Line Computer Components klare Vorteile bringen, von den Komponenten bis zum Design-in. Zusätzlich zu Standardprodukten für das Signal-management eröffnen direkte Kontakte zu Entwicklern in R&D-Abteilungen führender Hersteller die Möglichkeit für exklusive Firmware-Anpassungen, um erforderliche Spezialfunktionen zu realisieren. Denn professionelle Lösungen zeichnen sich neben ausgezeichneter Bildqualität auch durch den zuverlässigen Betrieb im Dauereinsatz und Servicemöglichkeiten für alle Fälle aus.

Über den Autor:

Rudolf Sosnowsky ist Leiter Marketing und Applikation bei Hy-Line Computer Components.

| Drei Kabelvarianten zur Auswahl |

|---|

| Vor dem Umstieg auf die A/V-Übertragung mittels Glasfaser und DVI sind einige grundsätzliche Überlegungen notwendig: Je nach Anforderungen und System stehen bei einer DVI-LWL-Verbindung drei verschiedene Kabelvarianten zur Auswahl: Während der Input von der Bildquelle immer über das DVI-Interface erfolgt, unterscheiden sich die Übertragungsarten an die Bildausgabe bzw. Bildschirme: Typ A mit einem Hybridkabel, Typ B mit reiner Glasfaser und Typ C mit reiner Glasfaser und virtuellem DDC (Display Data Channel). Für die Medizintechnik sind nur Varianten auf Basis von reiner Glasfaser interessant. |

| Aufbau des optischen Senders |

|---|

| Eine zentrale Rolle im Glasfasernetz spielt der optische Sender. Der integrierte Multiplexer überträgt die Datenströme über das Zeitmultiplexverfahren oder Wellenlängenmultiplexverfahren auf einen gemeinsamen LWL-Kanal mit hoher Geschwindigkeit. Dabei laufen die Signale über den Laserdioden-Treiber, den Stromregler und die Laserdiode, bevor sie über den SC-Stecker in das Glasfaserkabel eingespeist werden. Ein nachgeschalteter optischer Verstärker bzw. Adapter nimmt die Anpassung an den LWL vor. |