Medizinische Anwendungen auf HF-Basis

Hochfrequenz für Diagnose und Chirurgie

Hochfrequenztechnik kommt heute in den unterschiedlichsten Arten medizinischer Anwendungen zum Einsatz - von den bekannten bildgebenden Verfahren (MRT, EPRI) über niederfrequente äußerliche Wärmebehandlung und elektrochirurgische Werkzeuge bis hin zur minimalinvasiven endoskopischen Krebstherapie (Hochfrequenzablation). Trends sind der wachsende Anteil hochfrequenzbasierter Verfahren im Bereich der Ablation und eine Tendenz zu höheren Frequenzen von mehreren Gigahertz und zu höheren Leistungen über 100 W.

Hochfrequenzstrahlung ist in der Medizin durchaus keine neue Technik. Schon heute kommt sie in bildgebenden Systemen wie der Magnetresonanztomografie (MRT) oder der EPRI-Technik (Electron Paramagnetic Resonance Imaging) zum Einsatz, die Frequenzen zwischen einigen Megahertz und etwa 500 MHz verwenden. Weitere bekannte, äußerliche Wärmebehandlungen zur Hautverjüngung oder zur Linderung von Muskelschmerzen arbeiten mit Frequenzen von rund 480 kHz und sind somit in Sachen HF nicht besonders anspruchsvoll.

Chirurgische Werkzeuge zur Trennung und Koagulation von Blutgefäßen nutzen Hochfrequenz von etwa 5 MHz. Therapieverfahren wie das letztgenannte verbreiten sich zunehmend, hier kommt hochfrequente Strahlung zum Einsatz, um Energie gezielt an bestimmten Stellen des Körpers zu applizieren, meist zum Abtragen unerwünschten Gewebes.

Im Innern des Körpers erhitzt die HF-Energie das umgebende Gewebe, bis es austrocknet und/oder verödet. Das so geschädigte Gewebe wird später vom umgebenden gesunden Gewebe resorbiert. Weitere Anwendungsbeispiele für die Hochfrequenzablation sind die Therapie von Lungen-, Nieren-, Brust-, Knochen- und Leberkrebs, die Entfernung von Krampfadern, die Behandlung von Herzrhythmusstörungen und eine wachsende Zahl weiterer Anwendungsfälle, die von der guten Kontrollierbarkeit der HF-Technik und ihrer Möglichkeit der Rückmeldung profitieren.

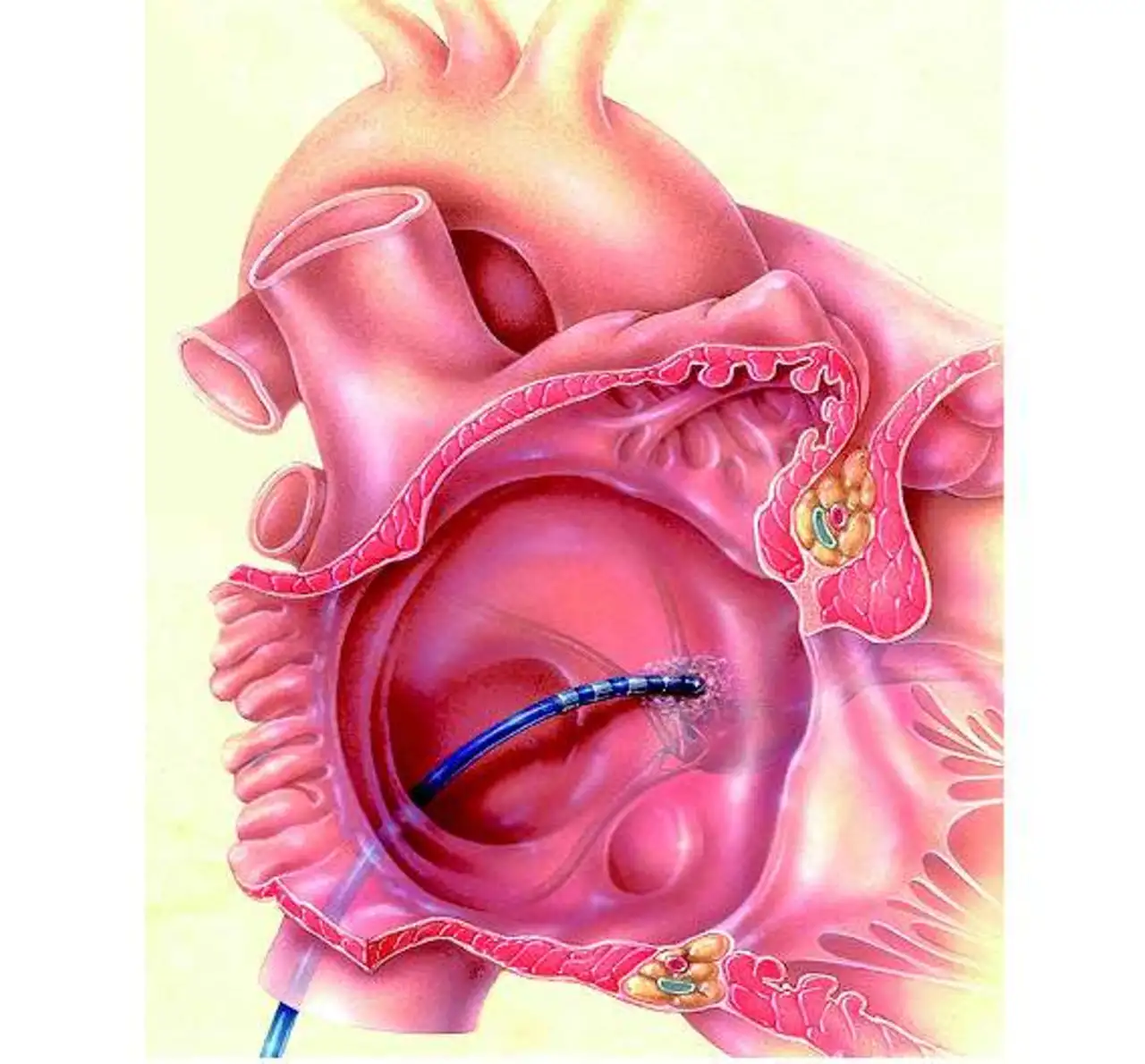

Ein Vorteil der HF-Technik in diesem Kontext: Sie lässt sich mithilfe kleiner Katheter anwenden, deren Enden als winzige HF-Sendeantennen ausgebildet sind.

Im Gegensatz zu älteren Verfahren die den Strom direkt applizieren, erwärmt dieser Ansatz das Gewebe nur in einem sehr eng umgrenzten Bereich um die »Antenne« herum, während benachbarte Nerven (oder auch das Herz) unbeeinflusst bleiben (Bild 1). Dies führte zur Entwicklung einer Vielzahl spezieller Katheter, die bei der minimalinvasiven Chirurgie zum Einsatz kommen, begleitet von bildgebenden Ultraschall- oder Röntgengeräten zur genauen Lokalisierung des HF-aktiven Teils.

Während der Behandlung lässt sich die Impedanz des umgebenden Gewebes überwachen, um das Ende der Anwendung zu bestimmen. Beim Einsatz geeigneter Katheter lässt sich sogar eine Art Selbstbegrenzung durch die reduzierte Aufnahme von HF-Energie durch das ausgetrocknete Gewebe erreichen. Ebenso ist es möglich, durch Variieren der Frequenz die Größe des Bereichs zu verändern, in den um den Katheter herum Energie eingeleitet wird.

Je höher die Frequenz, umso geringer ist die Eindringtiefe in wässriges Gewebe und damit das Volumen, in das die Energie eingeleitet wird. Doch mit dem Trend hin zu höheren Frequenzen und mehr Leistung nehmen auch die Komplexität der HF-Generatoren und die Anforderungen an die Technologie der Bauelem

Die LDMOS-Technologie steht mit Versorgungsspannungen ab 50 V zur Verfügung und kommt auf eine Leistung von bis zu 1200 W pro Einzelbaustein, verbunden mit sehr guter Robustheit sowie hoher Verstärkung und Effizienz. Als Treiber und Controller für LDMOS-Leistungsverstärkerstufen werden spannungsgesteuerte Oszillatoren (Voltage Controlled Oscillators, VCOs), PLL-Stufen (Phase Locked Loops) und Verstärker mittlerer Leistung benötigt.

Diese Komponenten der HF-Signalkette sind - basierend auf zuverlässigen und in großen Stückzahlen produzierten SiGe:C-Halbleitertechnologien (Qubic) - problemlos verfügbar. Im nächsten Schritt lassen sich sogar schnelle Datenwandler einsetzen, um die Signalkette komplett digital anzusteuern und die vollständige Kontrolle über die Form und Modulation des HF-Signals zu haben.

Extrem robuste Transistoren

In diesen medizinischen In-situ-Anwendungen sind die HF-Lasten ebenso wie in den meisten ISM-Applikationen in einem hohen Grad fehlangepasst, zumindest während eines Teils der Nutzung. Ohne Schutzvorkehrungen oder andere geeignete Maßnahmen wird die eingeleitete HF-Leistung daher in die Verstärkerendstufe zurückgeworfen und muss dort von den Transistoren verarbeitet werden.

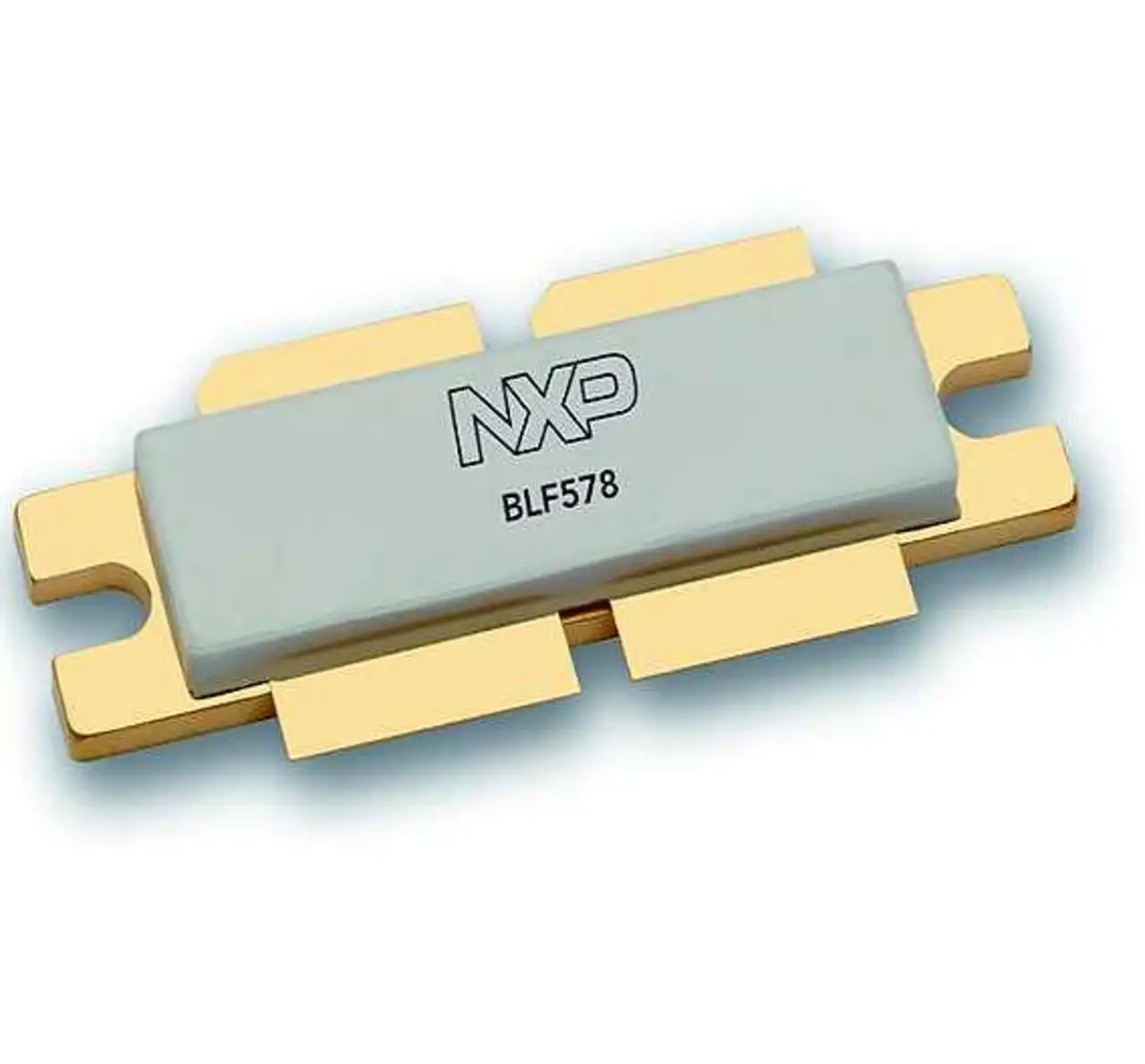

Wenn dieser Zustand zu lange bestehen bleibt, führt er mit großer Wahrscheinlichkeit zur Zerstörung der betreffenden Bauelemente. LDMOS-Transistoren sind extrem robust ausgelegt, um diese Fehlanpassungen im Allgemeinen zu verkraften und eine Beeinträchtigung im Langzeiteinsatz zu verhindern (Bild 2).

Die Robustheit der Bauelemente beziehungsweise ihre Fähigkeit, mit »rauen« HF-Einsatzbedingungen fertig zu werden, sei es durch Fehlanpassung oder extrem kurze Impulsanstiegs- und -abfallzeiten, ist für die Zuverlässigkeit der Geräte sehr wichtig. Die Hersteller von HF-Leistungsbausteinen haben bereits große Anstrengungen unternommen, um die Robustheit ihrer Produkte zu steigern. So wurden die Technologien während der Entwicklung strengsten Robustheitstests unterzogen.

Dies gilt speziell für die 50-V-Technologie. Unter anderem spielen der Basiswiderstand des parasitären Bipolartransistors und die Drain-Erweiterung des LDMOS-Bausteins in dieser Hinsicht eine entscheidende Rolle. Zusammen mit der Leistungsdichte und den erreichbaren hohen Wirkungsgraden macht dies LDMOS zur bevorzugten Technologie für HF-Leistungsverstärker bis 3,8 GHz.

Über die Autoren:

Klaus Werner ist Program Manager RF Power bei NXP Semiconductors in Nijmegen, Niederlande und Mark Murphy ist Director of Marketing RF Power bei NXP Semiconductors in San Jose, Kalifornien, USA.