Regenerative Medizin

Heilung aus der Retorte

Nachdem sie vom durch die Zeit gereisten Schiffsarzt eine entsprechende Pille bekommen hatte, rief die alte Dame im besten aller »Raumschiff Enterprise«-Filme »Zurück in die Gegenwart«: »Mir ist eine neue Niere gewachsen«. Ganz so weit ist die Pharmazie noch nicht, aber »regenerative Medizin« ist auch keine reine Science Fiction mehr.

Schlecht heilende Wunden, defekte Knorpel, Schlaganfall, Parkinson - bei diesen und vielen weiteren Erkrankungen soll künftig regenerative Medizin den Patienten helfen. Mit Gewebezüchtungen (Tissue Engineering) und dem Einsatz von Stammzellen wollen Mediziner funktionsgestörte Zellen, Gewebe und Organe wiederherstellen.

Biologen und Ingenieure der Fraunhofer-Gesellschaft haben ein ehrgeiziges Ziel: Sie wollen Hautmodelle in höchster Qualität, quasi »maschinell« produzierte Haut, herstellen. Dazu haben sie eine »Tissue-Fabrik« entwickelt und aufgebaut, die noch in diesem Jahr die Produktion aufnehmen soll.

Haut aus der Fabrik

Künstliche Haut für Transplantationen oder zum Testen von Kosmetika und Chemikalien ist rar: Sie wird derzeit manuell im Labormaßstab hergestellt, die Kultivierung dauert sechs Wochen.

Sogar etablierten internationalen Unternehmen gelingt es nicht, mehr als 2000 Hautstücke von je einem Quadratzentimeter Größe pro Monat zu produzieren.

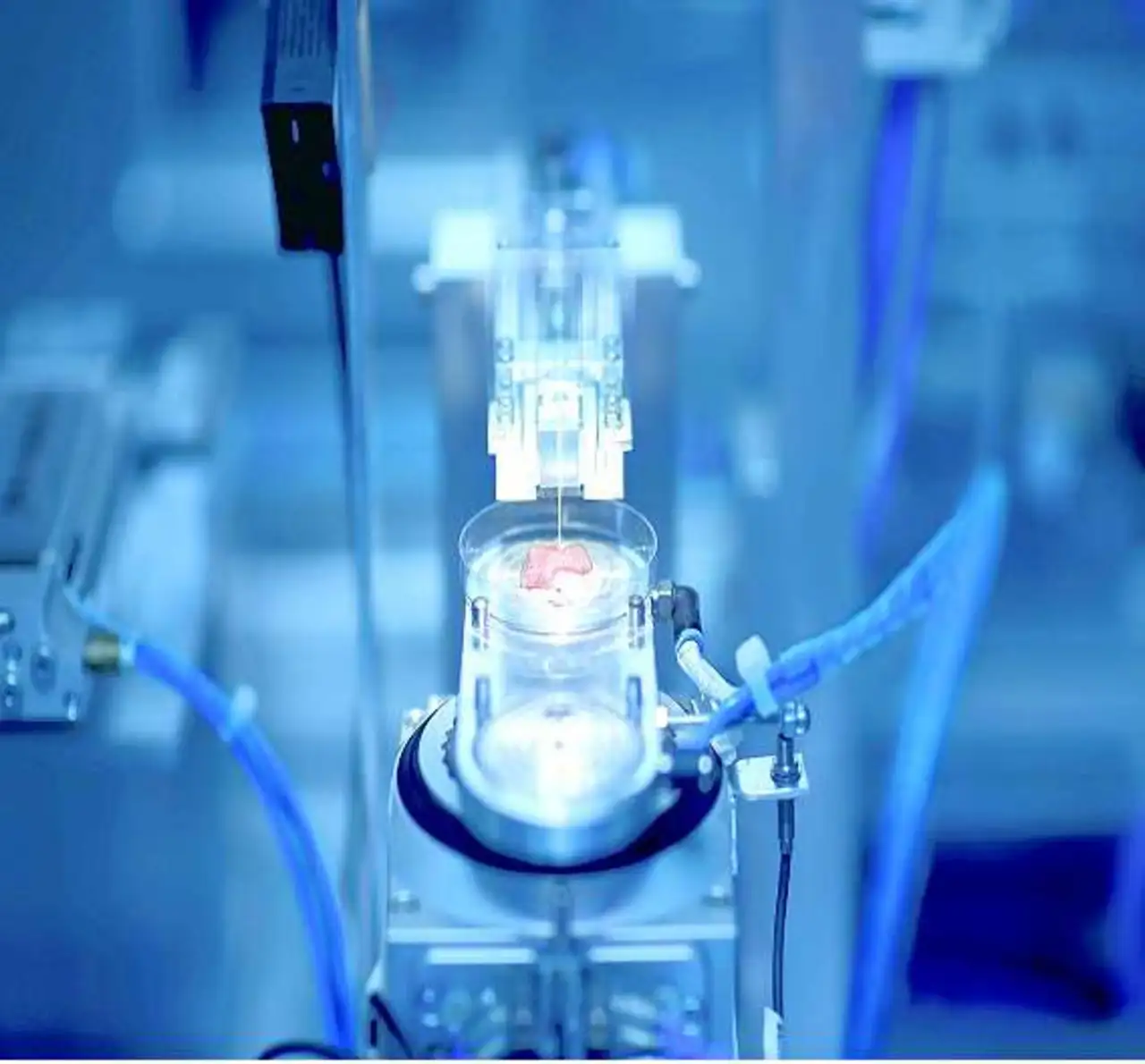

Vier Fraunhofer-Institute haben nun eine vollautomatisierte sterile Anlage entwickelt, um Haut schneller und in größerer Menge zu erzeugen: In einem mehrstufigen Prozess werden die Hautproben sterilisiert, per Roboter in die Anlage transportiert, zerkleinert, isoliert und zum Wachsen gebracht - nach drei Wochen ist die künstliche Haut fertig.

Die Fabrik soll monatlich etwa 5000 Stück briefmarkengroße Hautmodelle züchten. »Uns ist es zum ersten Mal gelungen, eine durchgehende Prozesskette in einer einzigen Anlage zu realisieren - von der Zellextraktion über die Zellvermehrung bis hin zum dreidimensionalen Gewebeaufbau«, sagt Professorin Heike Walles vom Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in Stuttgart.

Entstanden ist die Fabrik in dem Projekt »Automated Tissue Engineering on Demand«, das die Fraunhofer-Zukunftsstiftung fördert. Aber die Wissenschaftler wollen mit der Fabrik nicht nur Haut herstellen.

Die Technologie soll in den kommenden zwei Jahren so weiterentwickelt werden, dass sich damit auch andere Gewebe wie zum Beispiel Knorpel automatisch fertigen lassen.

Bereits im Jahr 2009 stellten Dr. Johanna Schanz und Prof. Heike Walles eine »künstliche Leber« vor, die in Medikamententests zum Einsatz kommt. Damals zielten die künstlichen Organsysteme darauf ab, eine Alternative zu Tierversuchen zu bieten. Das Besondere an diesem Lebermodell ist ein funktionsfähiges System von Blutgefäßen, wodurch den Zellen eine natürliche Umgebung zur Verfügung steht. In früheren Modellen fehlte das, die Zellen wurden schnell inaktiv.

Die beiden Forscherinnen bauten keine künstlichen Adern, sondern nutzten vorhandene aus einem Stück Schweinedarm. Alle Zellen vom Schwein wurden entfernt, aber die Blutgefäße blieben erhalten. Dann wurden menschliche Zellen angesiedelt: Hepatozyten, die wie im Körper für den Um- und Abbau der Medikamente zuständig sind, und Endothelzellen, die als Barriere zwischen Blut und Gewebezellen fungieren. Um Blut und Kreislauf zu simulieren, steckten die Wissenschaftlerinnen das Modell in einen eigens entwickelten, computergesteuerten Bioreaktor mit Schlauchpumpen. So kann die Nährlösung zu- und abgeleitet werden, wie bei Menschen über Vene und Arterie.

Es gelang zunächst, die Zellen bis zu drei Wochen aktiv zu halten; ausreichend Zeit, um die Funktionen zu analysieren und auszuwerten. Inzwischen ist auch längere Aktivität möglich. Es erwies sich, dass die Zellen ähnlich wie im Körper arbeiten. Sie entgiften, bauen Medikamente ab und Proteine auf. Das sind wichtige Voraussetzungen für Medikamententests oder Transplantate, denn beim Um- oder Abbau kann sich die Wirkung eines Stoffs verändern. Manche Medikamente werden erst in der Leber in ihre therapeutisch aktive Form umgewandelt, bei anderen können giftige Stoffe entstehen. Zurzeit wird das Modell des Darmsystems entwickelt - erste Ergebnisse erscheinen vielversprechend.

Heilen mit Stammzellen

Forscher und Mediziner setzen große Hoffnungen in Stammzellen. Sie sollen helfen, schwere Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson zu heilen sowie Gewebe- und Organschäden zu reparieren. Jene Zellen können sich in verschiedene Zelltypen oder Gewebe ausdifferenzieren. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie IZI in Leipzig nutzen ein spezielles Verfahren, um induzierte Pluripotente Stammzellen (iPS) herzustellen.

Damit lassen sich Gewebezellen zu Stammzellen »zurückprogrammieren«, wodurch ethisch unbedenkliche junge Stammzellen für individuell einsetzbare Therapien verfügbar werden, zum Beispiel insulinproduzierende Zellen für Diabetiker. Auch bei der Behandlung von Schlaganfall-Patienten sollen Stammzellen helfen. Darauf deuten Untersuchungen von Forschern des IZI in verschiedenen Modellsystemen hin. »Diese ermutigenden Ergebnisse müssen allerdings noch die klinische Prüfung bei menschlichen Patienten bestehen«, sagt Prof. Frank Emmrich, Leiter des IZI. Wer Kinder hat, kennt die diversen Schreiben, in denen die werdenden Eltern aufgefordert werden, »Nabelschnurblut« und ähnliche Dinge einlagern zu lassen und der medizinischen Forschung oder dubiosen Vereinigungen zur Verfügung zu stellen.

Tatsächlich sind bereits seit Langem Blut- und Gewebeuntersuchungen aus der medizinischen Diagnostik nicht mehr wegzudenken. »Bioproben werden für die Prävention immer wichtiger«, betont der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Biomedizinische Technik IBMT in St. Ingbert, Professor Günter R. Fuhr. Um sie in der regenerativen Medizin nutzen zu können, müssen die Proben künftig Tage, Wochen, Monate, Jahre und oft Jahrzehnte lang gelagert werden - und zwar Millionen unterschiedlicher Zellen und Gewebeproben in bester Qualität.

Derzeit gibt es nur eine Möglichkeit, solche Lebendproben zu konservieren: Sie werden bei weniger als -138 °C tiefgefroren und in Biobanken gesammelt. Das IBMT leistet seit zehn Jahren Pionier-arbeit im »Qualifizierten Biobanking« und konzipiert Anlagen, um derartige Probenumfänge mit Qualitätskon-trolle und Datenauswertung zu handhaben.

Personalisiert und regenerativ

Zwei fundamentale Änderungen bringt die regenerative Medizin mit sich: individuelle Intervention statt Medikamente für die Masse sowie Regeneration statt Reparatur. »Patientenspezifische therapeutische Unikate bieten enorme Chancen, die Gesundheitsversorgung besser und langfristig wirtschaftlicher zu machen«, sagt Dr. Bärbel Hüsing, Leiterin des Geschäftsfeld Biotechnologie und Lebenswissenschaften am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI.

Das untermauert Professor Uwe Heinrich, Sprecher des Fraunhofer-Verbunds Life Sciences und Leiter des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEM in Hannover: »Das Feld der regenerativen Medizin hat in den vergangenen Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Dennoch liegt noch viel Arbeit vor den Wissenschaftlern, Unternehmen und regulatorischen Behörden, um dieses neue Wissen sicher und zuverlässig zum Patienten zu bringen.«

| Fraunhofer-Forum »Regenerative Medizin für unsere Gesundheit« |

|---|

| Am 21. März 2011 wurden auf dem Forum in München aktuelle Entwicklungen vorgestellt. Über »Gesundheitsforschung aktuell: mehr Vorsorge, sichere Diagnose und gezielte Therapie« referierte Prof. Dr. Uwe Heinrich, Fraunhofer-Verbund Life Sciences. Dr. Bärbel Hüsing vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI sprach zum Thema »Medizin der Zukunft: Personalisiert und regenerativ«. Unter der Leitung von Prof. Dr. Heike Walles vom Fraunhofer-Institut für Grenzflächen und Bioverfahrenstechnik IGB wurde über »Automatisiertes Tissue Engineering: Haus aus der Fabrik« diskutiert. »Regenerative Therapie: Heilen mit Stammzellen« war das Thema von Prof. Dr. med. Frank Emmrich, dem Leiter des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie IZI. Zum Themenbereich »Qualifiziertes Biobanking: Rückgrat der zukünftigen Medizin« hielt schließlich Prof. Dr. Günter R. Fuhr, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Biomedizinische Technik IBMT einen viel beachteten Vortrag. |