LEO-Satellitenkommunikation

Worauf es bei LEO-Satelliten ankommt

Ausfälle der terrestrischen Kommunikationssysteme durch Katastrophen haben einer großen Öffentlichkeit die Vorteile der Satellitenkommunikation aufgezeigt. Das Interesse an den billigeren erdnahen Satelliten wächst – bei Unternehmen und Nutzern. Ein paar Dinge sollten Entwickler aber beachten.

Das Interesse an und die Investitionen in kommerzielle Weltraumsatellitensysteme steigen stetig an. Private Investoren haben seit 2021 mehr als 23,5 Milliarden US-Dollar in Raumfahrtunternehmen investiert [1], und auch Tech-Riesen wie SpaceX und Amazon (Kuiper) haben eigene Weltrauminitiativen gestartet, um weltweit einen breitbandigen Internetzugang anzubieten. Historisch betrachtet, kam Satellitenkommunikation für Sprachkommunikation, TV-Übertragung, Verteidigung und Weltraumerforschung zum Einsatz.

Jobangebote+ passend zum Thema

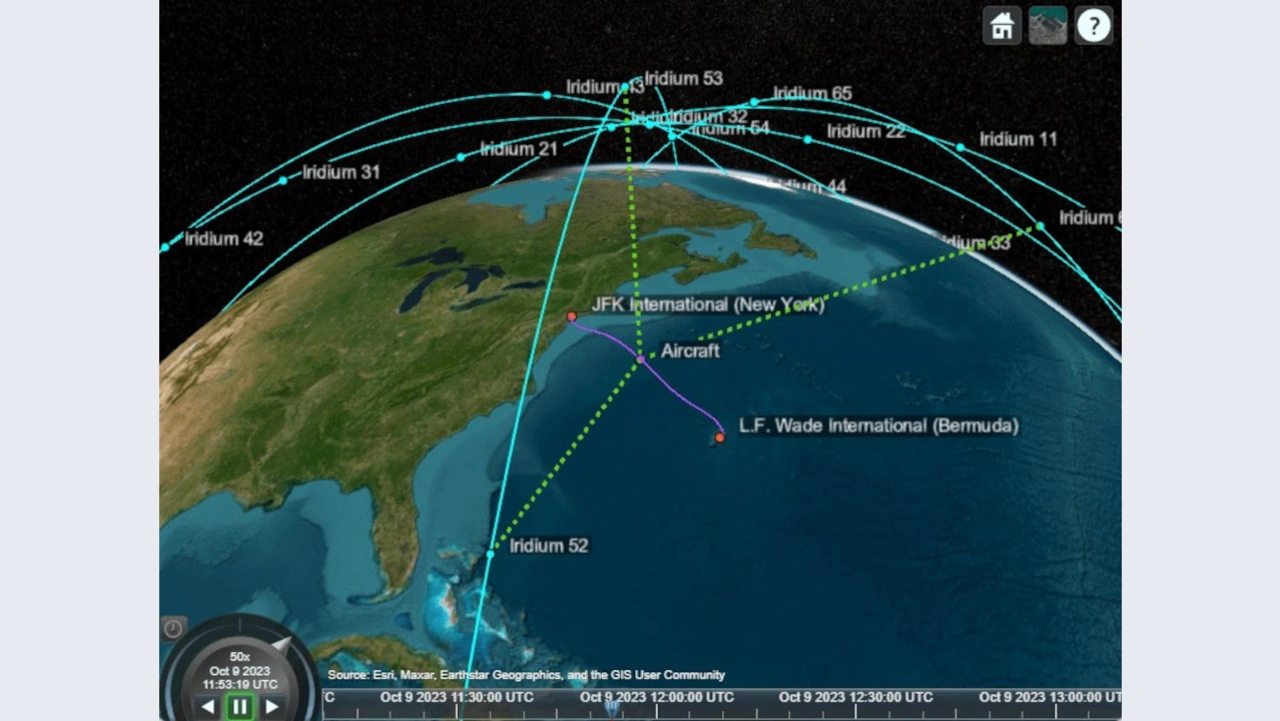

Durch die Einführung und Verbreitung von Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit, LEO) wurde die finanzielle Hürde im Zusammenhang mit Satellitenstarts drastisch gesenkt und so der Weg für neue Anwendungsfälle geebnet (Bild 1). LEO-Satelliten bieten finanzielle Vorteile, die zwei Faktoren zu verdanken sind:

- Erstens der geringen Größe der Satelliten – die neuesten Starlink-LEOs von SpaceX sind gerade einmal so groß wie ein Küchentisch – und

- zweitens können mehrere LEO-Satelliten gleichzeitig gestartet werden.

LEOs machen die Satellitenkommunikation wirtschaftlich rentabler, sorgen allerdings auch für Komplexität und verlangen von den Ingenieuren die Bewältigung höherer Dopplerverschiebungen, Interferenzen und komplexerer Netzwerke.

Gründe für die Einführung von Satellitenkommunikationssystemen

Flächendeckende Versorgung mit Internet – eine Umgebung, in der Geräte von nahezu jedem Ort aus Daten erstellen, teilen und verarbeiten können – ist einer der wichtigsten Beweggründe hinter der Einführung von LEO-Satelliten. Trotz der Fortschritte, die bereits beim Ausbau der terrestrischen Funkkommunikationsinfrastruktur erzielt wurden, muss in weiten Teilen der Welt, z.B. in ländlichen Gemeinden und auf Meeren, aufgrund der Kosten oder geografischen Gegebenheiten nach wie vor auf Mobilfunk verzichten werden. Satelliten sind eine entscheidende Technik für die Mobilfunkbranche, die daran arbeitet, diese Versorgungslücken zu schließen.

Neben der Verfügbarkeit können LEO-Satelliten auch die Kapazität des Mobilfunks verbessern. Marktdaten zufolge gibt es gegenwärtig über 4,6 Milliarden Smartphone-Benutzer weltweit [2], und die Zahl der mit dem Internet verbundenen Geräte soll bis 2030 auf mehr als 29 Milliarden weltweit [3] ansteigen. Immer mehr Menschen nutzen das Internet – und erhöhen damit global die Beanspruchung der Mobilfunksysteme. Mobilfunkunternehmen investieren auch weiterhin in die terrestrische Infrastruktur, da kommerzielle Satelliten sich nicht immer als kosteneffizient erweisen. Doch die Kosten von LEO-Satelliten sinken derzeit, wodurch sie zu einer interessanten Option werden, um der immer stärker begrenzten Bandbreite in entlegenen Gebieten zu begegnen.

Zu guter Letzt ist auch die Kommunikation in Katastrophenfällen ein wesentlicher Grund, der die Einführung von Satellitenkommunikation vorantreibt, da extreme Wetterereignisse immer stärker und öfter auftreten [4]. Die Mobilfunkinfrastruktur fällt während vieler Katastrophenereignisse häufig aus, daher werden Satelliten aktiviert, um zu gewährleisten, dass Ersthelfer, Regierungsvertreter und Anwohner wichtige Sicherheitsinformationen senden und empfangen können. Die Bedeutung der Satellitenkommunikation hat der Einsatz nach dem Hurrikan Ian gezeigt. Nachdem der Sturm die terrestrische Mobilfunkinfrastruktur zerstört hatte, hat Starlink 120 Satelliten über dem Südwesten Floridas und anderen von Hurrikan Ian betroffenen Gebieten positioniert, um dort die Helfer mit Telekommunikation zu unterstützen.

Signallatenz und Leistungsverstärkung

Vor der Einführung von LEO-Satelliten verwendeten Satellitenkommunikationssysteme in erster Linie geostationäre Satelliten (Geostationary Earth Orbit, GEO). Drei GEO-Satelliten mit dem richtigen longitudinalen Abstand zueinander, welche die Erde mit der Geschwindigkeit der Erdrotation umkreisen, können nahezu den ganzen Planeten abdecken. Diese drei GEO-Satelliten können den Planeten mit einigen wenigen Querverbindungen abdecken, sind aber teurer hinsichtlich Bau und Start als LEO-Satelliten. Darüber hinaus sorgt der Abstand von GEO-Satelliten zum Boden und zueinander für eine merkliche Latenz in ihren Signalen. GEO-Satelliten reichen zwar für E-Mail und andere Kommunikationsarten aus, die eine Zeitverzögerung tolerieren, doch bei Telefon- und Videogesprächen fallen die Verzögerungen deutlich auf. Sie erschweren die natürliche Sprachkommunikation.

Mit LEO-Satelliten fallen Signalverzögerungen deutlich kürzer aus, da sie sich näher an der Erdoberfläche befinden. Allerdings benötigen Sender für die Kommunikation mit LEO-Satelliten mehr Leistung als bei terrestrischen Funknetzwerken. Der Grund dafür ist, dass terrestrische Funksignale nur fünf bis zehn Kilometer zurücklegen. Funksignale zu LEO-Satelliten legen hingegen bis zu 2.000 km zurück und erleiden dabei größere Signalverluste.

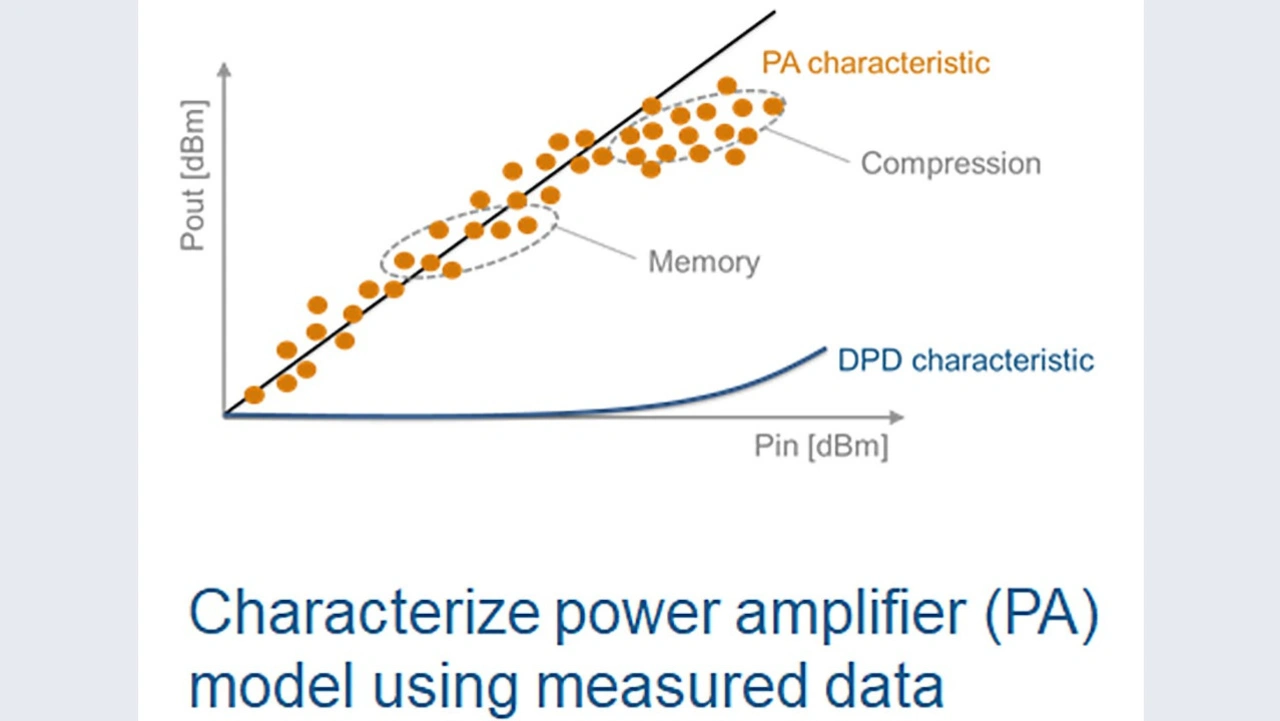

Die geringe Größe von LEO-Satelliten ist gleichzeitig ein Vorteil und eine Erschwernis für Entwickler und Konstrukteure. Die Leistungsverstärker (Power Amplifiers, PAs) von LEO-Satelliten müssen physisch klein sein, dabei aber genügend Leistung aufbringen, um ein Signal an das vorgesehene Ziel zu übertragen. Idealerweise erwarten Satelliteningenieure von Leistungsverstärkern eine lineare Charakteristik, auch wenn sie mit leistungsstarken Signalen angesteuert werden. Leistungsverstärker, die übersteuert werden, können die Signale allerdings erheblich verzerren (Bild 2). Subsysteme zur digitalen Vorverzerrung (Digital Predistortion, DPD) im Sender können diesen Verzerrungen entgegenwirken.

DPD wendet eine „umgekehrte“ PA-Charakteristik auf das Signal an, die das Ausgabesignal des Leistungsverstärkers linearer macht. DPD-Tools, wie sie beispielsweise in der Communications Toolbox [6] enthalten sind, setzen in zunehmendem Maße auf KI, um ihre Ergebnisse zu verbessern.

HF-Verbindungen, optische Verbindungen und Phased Array Antennas

Interferenz ist ein weiteres Problem, das beim Einsatz von LEO-Satelliten für Kommunikationssysteme auftritt. Der wichtigste Grund ist dabei schlicht der, dass sich derzeit knapp 6.000 LEOs in der Erdumlaufbahn [7] befinden.

Traditionelle Funkverbindungen werden seit langer Zeit in der Satellitenkommunikation eingesetzt, doch Ingenieure entscheiden sich immer öfter für optische Verbindungen, sofern sie verfügbar sind. Optische Strahlenmuster sind deutlich schmaler als traditionelle HF-Verbindungen, deren breite Strahlenmuster auf andere Empfänger übergreifen und Interferenzen verursachen können. Die Interferenz von optischen Systemen wird aufgrund der begrenzten Signalausbreitung erheblich reduziert.

Alternativ können Satelliteningenieure auch phasengesteuerte Antennenarrays einsetzen. Dabei handelt es sich um Gruppen von Antennen, die von einem Computer gesteuert werden. Sie erzeugen einen HF-Strahl, der elektronisch in verschiedene Richtungen gesteuert werden kann. Phasengesteuerte Antennenarrays in Satelliten können Interferenzen räumlich auslöschen und die Sendeenergie auf einen bestimmten Punkt am Boden richten. Phasengesteuerte Antennenarray-Systeme maximieren die Sendeenergie in die gewünschte Richtung und fügen Nullstellen in der Richtung der Interferenz ein. So maximieren sie das Signal-Interferenz-Rausch-Verhältnis (SINR).

Dopplereffekt und Frequenzverschiebung

Im Gegensatz zu GEO-Satelliten umkreisen LEO-Satelliten die Erde nicht mit der Rotationsgeschwindigkeit des Planeten. Daher bewegen sie sich ständig entweder auf Empfänger zu oder von ihnen weg. Diese Bewegung verursacht einen Dopplereffekt, den Satelliteningenieure bewältigen müssen.

In der Fachsprache bezeichnet der Dopplereffekt den Frequenzunterschied zwischen der gesendeten und der empfangenen Welle, der durch die Bewegung des Senders oder Empfängers entsteht. Diese durch den Dopplereffekt entstehenden Herausforderungen verlangen von Satelliteningenieuren die Erfassung und Verfolgung der sich ständig verändernden Mittenfrequenzen der LEO-Satelliten. Frequenz und Phase des Senders und Empfängers müssen vollständig synchronisiert sein, um eine erfolgreiche Demodulation zu gewährleisten. Allerdings führen große Dopplerverschiebungen zur Desynchronisation von Frequenz, Phase und Timing. Daher müssen mehrere geschlossene Regelkreise in diesen Empfängern implementiert werden, um durch Dopplereffekte verursachte Frequenzversätze zu beseitigen. Die Synchronisation muss auf Frame-, Symbol-Zeitsteuerungs-, Trägerfrequenz- und Trägerphasenebene erfolgen.

Referenzdesigns für robuste LEO-Satellitenkommunikation

Viele Satelliteningenieure nutzen Referenzdesigns für Empfänger wie sie beispielsweise in MATLAB [8] angeboten werden, um das Rad nicht ständig neu erfinden zu müssen. Mit geringfügigen Anpassungen der Referenzdesigns können Satelliteningenieure robuste Empfänger entwerfen, die in schwierigen HF-Umgebungen betrieben werden können.

Die Attraktivität von LEO-Satelliten wächst

Aufgrund ihrer überzeugenden kurz- und langfristigen Vorteile haben LEO-Satelliten viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auch Unternehmen wie Apple haben bereits begonnen, auf Satellitenkommunikationsnetzwerke zuzugreifen – und das ist erst der Anfang. Angesichts des Einflusses, den die Satellitenkommunikation auf die Mobilfunkindustrie ausübt, sollten Ingenieure sich mit ihren Einsatzmöglichkeiten, Herausforderungen und unterstützenden Techniken vertraut machen, um Innovationen im Bereich Sprachkommunikation, Verteidigung und Weltraumerforschung durch Satelliten voranzutreiben.

Der Autor

Mike McLernon

ist ein Experte für Kommunikations- und Software-defined-Radio-Produkte bei MathWorks. Seit seinem Einstieg bei Mathworks im Jahr 2001 hat er die Entwicklung zahlreicher PHY-Layer-Funktionen in der Communications Toolbox und der Kommunikation zu mehreren SDR-Hardware-Plattformen geleitet. Er ist seit über 30 Jahren im Kommunikationsbereich tätig, sowohl in der Satelliten- als auch in der Mobilfunkbranche. McLernon erhielt seinen BSEE von der University of Virginia und seinen MEEE vom Rensselaer Polytechnic Institute.

mmclerno@mathworks.com

- Worauf es bei LEO-Satelliten ankommt

- Literatur