5G im mmWellen-Bereich

DPD bietet Vorteile – auch im mmWellen-Bereich

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Entwicklung von Basisstationen für Sub-6-GHz und mmWellen

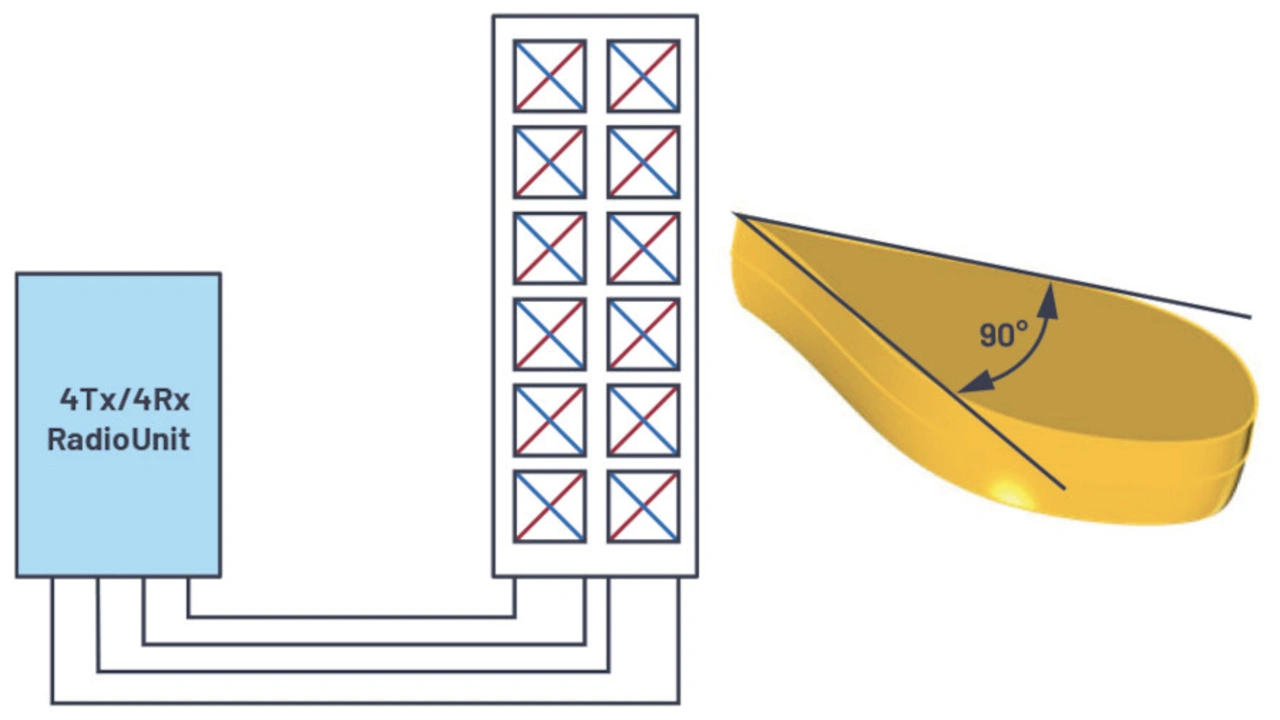

Bei der Entwicklung einer Basisstation für eine bestimmte Frequenz und ein bestimmtes Versorgungsgebiet werden häufig das Strahlungsdiagramm und die effektive isotrope Strahlungsleistung (EIRP) als Grundanforderung spezifiziert. Eine typische Basisstation (Makro-Zelle) für den 900-MHz-Bereich besteht aus einer 4Tx/4Rx-Funkeinheit (RU) und ist mit einer externen Antenne verbunden (Bild 4).

Im Inneren der Antenne befinden sich zwei lineare Antennenarrays mit kreuzpolarisierten Dipolen – ±45 ° rot/blau dargestellt. Jeder der vier HF-Anschlüsse speist eine Polarisation in einem Array. In diesem Beispiel wird das Signal mit gleicher Phase und Amplitude auf die sechs Dipole gleicher Polarisation aufgeteilt. Eine größere Anzahl von Elementen in vertikaler Richtung bündelt die Keulen der Einzelantennen in der vertikalen Ebene (Bild 4). Dies ist erwünscht, da sich die meisten Endgeräte unterhalb der Antenne befinden. Oft wird die Antennenkeule nach unten geneigt, um den Abdeckungsbereich der Funkzelle weiter einzuschränken und Interferenzen mit anderen Funkzellen zu vermeiden.

Ausgehend von einem Abstand von λ/2 zwischen den Antennenelementen, beträgt die Halbwertsbreite der Keule – der Winkel, bei dem die Sendeleistung um 3 dB gegenüber der Spitzenintensität im Antennendiagramm abfällt – einer solchen Antenne in der Regel etwa 90 ° in der horizontalen Ebene und weniger als 20 ° in der vertikalen Ebene. Dieser breite Strahl deckt einen typischen Sektor von 120 ° ab und muss nicht gesteuert werden, um der Bewegung eines Endgeräts zu folgen. Die Höhe und Breite der Antenne beträgt 6 × (λ/2) = 2 m beziehungsweise 2 × (λ/2) = 0,33 m. Der Antennengewinn für jede Polarisation beträgt bei einem angenommenen Gewinn von 5 dBi pro Dipolelement etwa:

Wenn jeder Leistungsverstärker eine HF-Leistung von 40 W (46 dBm) abgibt, beträgt die Strahlungsleistung pro Polarisation:

Mit einer EIRP auf diesem Niveau dürfte eine gute Abdeckung über Entfernungen von mehreren Kilometern bei 900 MHz möglich sein.

Nun zum 28-GHz-Antennenmodul AiB256 mit 128 Antennenelementen pro Polarisation, angeordnet in acht Reihen und 16 Spalten (Bilder 1 und 2). Bei einem angenommenen Abstand von λ/2 zwischen den Antennenelementen und einem Gewinn von 5 dBi pro Antennenelement ergibt sich ein gesamter Antennengewinn von etwa:

Im Vergleich zum 900-MHz-Beispiel ist der Antennengewinn um 10,2 dB höher. Dies geht jedoch auf Kosten einer geringeren Breite der Antennenkeule. Die Halbwertsbreite beträgt lediglich 12 ° in der vertikalen Ebene und 6 ° in der horizontalen Ebene. Eine solch schmale Antennenkeule kann einen typischen 120°-Sektor nicht auf einmal abdecken. Um dieses Problem zu lösen, gilt es zunächst die aktiven Endgeräte im Abdeckungsbereich der Funkzelle zu finden, die Antennenkeule auf diese Endgeräte auszurichten und der Bewegung der Endgeräte in der Funkzelle zu folgen. Die 5G-Normen spezifizieren die Verfahren für die Erfassung und Verfolgung.

Um die EIRP dieses Funksystems zu berechnen, wird angenommen, dass jeder Sendepfad eine HF-Leistung von 13 dBm abgibt. Die Gesamtleistung pro Polarisation beträgt dann:

In Kombination mit einem Antennengewinn von 26 dBi beträgt die gesamte Strahlungsleistung pro Polarisation:

In einem typischen Einsatzszenario im Freien reicht eine Strahlungsleistung auf diesem Niveau bei 28 GHz für eine Reichweite von einigen hundert Metern.

Nutzen der digitalen Vorverzerrung (DPD) in Sub-6-GHz-Systemen

Die 5G- und 4G-Mobilfunkstandards verwenden OFDM-Signale (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) mit einem inhärent hohen Verhältnis von Spitzenleistung zu mittlerer Leistung (PAPR, Peak-to-Average Power Ratio). Um die Signale mit hoher Wiedergabetreue zu verstärken und zu übertragen und eine Signalverschmutzung auf den Kanälen zu verhindern, ist darauf zu achten, dass die Signalspitzen nicht komprimiert oder abgeschnitten werden. Dies erfordert, dass der Leistungsverstärker mit einer durchschnittlichen Leistung von 6 bis 9 dB unter der Spitzenleistung betrieben wird. Der Betrieb des Leistungsverstärkers in einem solchen Arbeitspunkt (Deep Back Off) führt zu einem sehr geringen Wirkungsgrad von oft unter 10 %.

Leistungsverstärkerschaltungen wie der Doherty-Verstärker arbeiten im Bereich 6 bis 9 dB unterhalb ihrer Spitzenleistung mit einem hohen Wirkungsgrad, sind aber im Vergleich zu Leistungsverstärkern der Klasse AB deutlich weniger linear. Ohne Linearisierungstechnik eingesetzte Leistungsverstärker erfüllen nicht die für die Anwendung erforderlichen Werte für Fehlervektorgröße (EVM, Error Vector Magnitude) und Nachbarkanalleistungsverhältnis (ACPR, Adjacent Channel Power Ratio). Eine der gängigsten Linearisierungstechniken ist die digitale Vorverzerrung, die in Systemen unter 6 GHz weit verbreitet ist.

Bei Sub-6-GHz-Systemen muss die Fehlervektorgröße unter 8 % beziehungsweise 3,5 % für 64-QAM- und 256-QAM-Modulationen nach dem 3GPP-Standard 38.104 [10] liegen. Um die EVM-Anforderungen zu erfüllen, sollte der PAPR-Wert des Signals zwischen 6 und 9 dB betragen. Das ACPR sollte normalerweise einen Wert von unter –45 dBc für den 3GPP-Standard 38.104 haben.

Im vorherigen Beispiel eines 900-MHz-Funksystems mit jeweils vier Sendern und Empfängern (4Tx/4Rx) und mit einer effektiven Ausgangsleistung von 40 W pro Sender beträgt der Wirkungsgrad der Leistungsverstärker normalerweise weniger als 10 %, wenn sie im linearen Bereich betrieben werden sollen, um die EVM- und ACPR-Anforderungen zu erfüllen. Dies bedeutet, dass jeder der vier Leistungsverstärker eine Leistung von mehr als 400 W aufnimmt, um eine HF-Leistung von 40 W abzugeben. Damit benötigen allein die vier Leistungsverstärker mehr als 1.600 W. Dieser hohe Leistungsbedarf wirkt sich enorm auf die Baugröße, die Kühlung, die Zuverlässigkeit und die Betriebskosten (Opex, operational expenditure) des Funksystems aus.

Im Gegensatz dazu lässt sich mit einem Doherty-Leistungsverstärker in Verbindung mit der Crestfaktor-Reduzierung (CFR) und DPD-Techniken ein Wirkungsgrad von über 40 % erzielen. Das bedeutet, dass jeder Leistungsverstärker weniger als 100 W aufnimmt, um eine HF-Leistung von 40 W abzugeben. Die vier Leistungsverstärker im Funksystem benötigen somit weniger als 400 W. Der verbleibende Teil des Funksystems nimmt normalerweise weniger als 50 W auf. Daher macht die Leistungsaufnahme des Leistungsverstärkers mehr als 85 % der gesamten vom Funksystem aufgenommenen Leistung aus, selbst wenn Doherty-Verstärker mit DPD und CFR eingesetzt werden.

- DPD bietet Vorteile – auch im mmWellen-Bereich

- Entwicklung von Basisstationen für Sub-6-GHz und mmWellen

- Implementierung und Nutzen der DPD in mmWellen-Antennenarrays

- Literatur