5G im mmWellen-Bereich

DPD bietet Vorteile – auch im mmWellen-Bereich

Die digitale Vorverzerrung (DPD) ist eine gängige Technik, die in Mobilfunksystemen für Frequenzen unter 6 GHz eingesetzt wird, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Im mmWellen-Bereich wird DPD jedoch kaum verwendet. Dabei bietet DPD auch hier Vorteile – beim Einsatz großer Antennenarrays.

Neben geringeren Latenzzeiten und höherer Zuverlässigkeit war die exponentiell steigende Nachfrage nach höherem Datendurchsatz eine der stärksten Treiber für den neuen Funkstandard 5G NR des 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Werden Systeme für das 4G/LTE-Netz in Bändern unter 3 GHz eingesetzt, so hat die Zuweisung des neuen Spektrums im Bereich von 3 bis 5 GHz in den letzten Jahren größere Kanalbandbreiten (BW) in 5G-NR-Netzen ermöglicht. Im Vergleich zu 4G/LTE wurde die maximale Kanalbandbreite von 20 auf 100 MHz im Sub-6-GHz-Frequenzbereich erhöht.

Zusätzlich zur größeren Kanalbandbreite haben mehrere Sende- und Empfangsantennen und schließlich die Massive-MIMO-Technik die spektrale Effizienz weiter gesteigert. Durch die genannten Verbesserungen lassen sich zwar höhere Datendurchsätze erreichen, doch die grundlegende Einschränkung - der relativ geringe Umfang des zugewiesenen Sub-6-GHz-Frequenzspektrums - begrenzt den Spitzendurchsatz für einzelne Nutzer weiterhin auf weniger als 1 Gbit/s.

Bei 5G NR werden erstmals in der Historie der 3GPP- Standards Millimeterwellen-Frequenzen zwischen 24,25 und 52,6 GHz für Mobilfunkanwendungen zugewiesen. Der neue Frequenzbereich wird als FR2 bezeichnet, im Gegensatz zu den Frequenzen unter 6 GHz, die als FR1 bezeichnet werden. Im Frequenzbereich FR2 sind wesentlich größere Bandbreiten verfügbar als im Frequenzbereich FR1.

Ein einziger Kanal im Frequenzbereich FR2 kann eine Bandbreite bis zu 400 MHz unterstützen, was einen noch nie dagewesenen Durchsatz ermöglicht. Die Nutzung von mmWellen-Frequenzen bringt jedoch neue Herausforderungen bei der Implementierung mit sich. Dies gilt sowohl für die Basisstation (BS) als auch für die Endgeräte (UE, User Equipment). Die wesentlichsten Herausforderungen sind höhere Pfadverluste und geringere Ausgangsleistungen am Leistungsverstärker (PA), die es erschweren, eine hohe Leistungsübertragungsbilanz zwischen Basisstation und Endgerät zu erreichen.

Der Pfadverlust (Pv) zwischen BS und UE ist definiert als:

Dabei sind PS und PE die Sende- beziehungsweise Empfangsleistung.

Im freien Raum ist die empfangene Leistung eine Funktion der Entfernung und der Wellenlänge, auch bekannt als Friis-Formel:

Dabei sind GS und GE die Antennengewinne von Sender und Empfänger. λ ist die Wellenlänge und d die Entfernung zwischen Sender und Empfänger.

In einer typischen Funkkommunikationsumgebung sind die Pfadverluste aufgrund von Reflexionen an nahen Objekten und Verlusten durch Baumaterialien sehr komplex zu modellieren und abzuschätzen.

Um jedoch die höheren Pfadverluste bei mmWellen-Frequenzen gegenüber Sub-6-GHz-Frequenzen besser zu verstehen, werden eine Ausbreitung im freien Raum, ähnliche Antennengewinne und gleiche Entfernungen zwischen BS und UE angenommen. Auf Basis dieser Annahme ist der Pfadverlust bei 28 GHz gegenüber 900 MHz um

höher.

Nicht selten liefern BS-Leistungsverstärker bei Frequenzen unter 6 GHz eine HF-Leistung im Zehner-Wattbereich mit einem Wirkungsgrad von über 40 %. Ermöglicht wird dies mit wirkungsgradstarken Verstärkerschaltungen, beispielsweise die von William Doherty entwickelte, sowie der Verwendung von optimierten digitalen Vorverzerrungstechniken (DPD, Digital Pre-Distortion). Im Gegensatz dazu geben die linearen mmWave-Leistungsverstärker der Klasse AB in der Regel eine HF-Leistung von unter 1 W ab und bieten Wirkungsgrade im einstelligen Bereich.

Bei mmWellen-Frequenzen erschweren diese Betriebsbedingungen die Zielsetzung, eine gute Leistungsübertragungsbilanz zwischen BS und UE zu erreichen. Die Lösung für beide Probleme – die größeren Pfadverluste und die geringere Ausgangsleistung pro Leistungsverstärker – liegt in der genaueren Verteilung der Sendeleistung auf bestimmte räumliche Bereiche. Dies wird durch aktive phasengesteuerte Antennenarrays (phased array antenna) mit Strahlformung und Strahlsteuerung erreicht.

Jobangebote+ passend zum Thema

Antennenarrays für den 5G-mmWellen-Bereich

Antennenarrays sind kein neues Konzept. Passive Antennenarrays werden seit den ersten Jahren der Einführung von GSM in Mobilfunk-Basisstationen eingesetzt. Auch Radarsysteme nutzen passive Antennenarrays seit mehreren Jahrzehnten. Wie im vorigen Abschnitt erwähnt, lassen sich geringere Pfadverluste und höhere Leistungen pro Leistungsverstärker bei mmWellen-Frequenzen mit aktiven phasengesteuerten Antennenarrays erzielen. Dabei werden mehrere Antennenelemente zu einem Array angeordnet, wobei jedes Element mit einem Leistungsverstärker mit geringer Leistung betrieben wird.

Durch den Einsatz mehrerer Elemente erhöht sich die von der Gruppe abgestrahlte Gesamtleistung, und es wird gleichzeitig ein höherer Gruppengewinn erzielt. Außerdem wird der resultierende Strahl verengt. Die Theorie der phasengesteuerten Gruppenantenne würde den Rahmen dieses Artikels übersteigen. Weitere Informationen zum Thema enthält die dreiteilige Reihe über Antennenarrays [1–3].

Die hohen Kosten aktiver phasengesteuerter Antennenarrays haben deren Einsatz hauptsächlich auf die Luft- und Raumfahrt und die Wehrtechnik beschränkt. Jüngste Weiterentwicklungen in der Halbleitertechnik in Verbindung mit einer hohen Integrationsdichte machen es möglich, aktive phasengesteuerte Antennenarrays für 5G-Anwendungen kommerziell einzusetzen.

Analog Devices bietet aktive Beamforming-ICs an, die 16 komplette Sende- und Empfangskanäle mit zugehörigen Leistungsverstärkern und rauscharmen Verstärkern (LNA) sowie Phasen- und Verstärkungssteuerungen pro Kanal und Schaltfunktionen für Zeitduplexverfahren (TDD) enthalten. Und das alles integriert auf einem einzigen Stück Silizium.

Die erste Generation dieser Bauteile (ADMV4821 [4]) wurde in SiGe-BiCMOS-Technik realisiert. Um die Energieeffizienz und die Kosten weiter zu optimieren, nutzt Analog Devices für die zweite Generation (ADMV4828 [5]) den SOI-CMOS-Prozess. Die hochintegrierten und energieeffizienten Beamforming-ICs ermöglichen zusammen mit mmWellen-Aufwärts-/Abwärtsmischern (ADMV1017/ADMV1018 [6, 7]) und Frequenzsynthesizern (ADF4371/ADF4372 [8, 9]) den Bau einer kompletten HF-Stufe für 5G-mmWellen-Basisstationen.

Bei mmWellen-Frequenzen haben die Antennenelemente eine kleine Grundfläche. Zum Beispiel hat eine einfache Microstrip-Patch-Antenne für 28 GHz normalerweise eine Grundfläche von unter 10 mm2. Daher lassen sich mehrere Antennen auf einer relativ kleinen Fläche platzieren, um den Antennengewinn zu erhöhen.

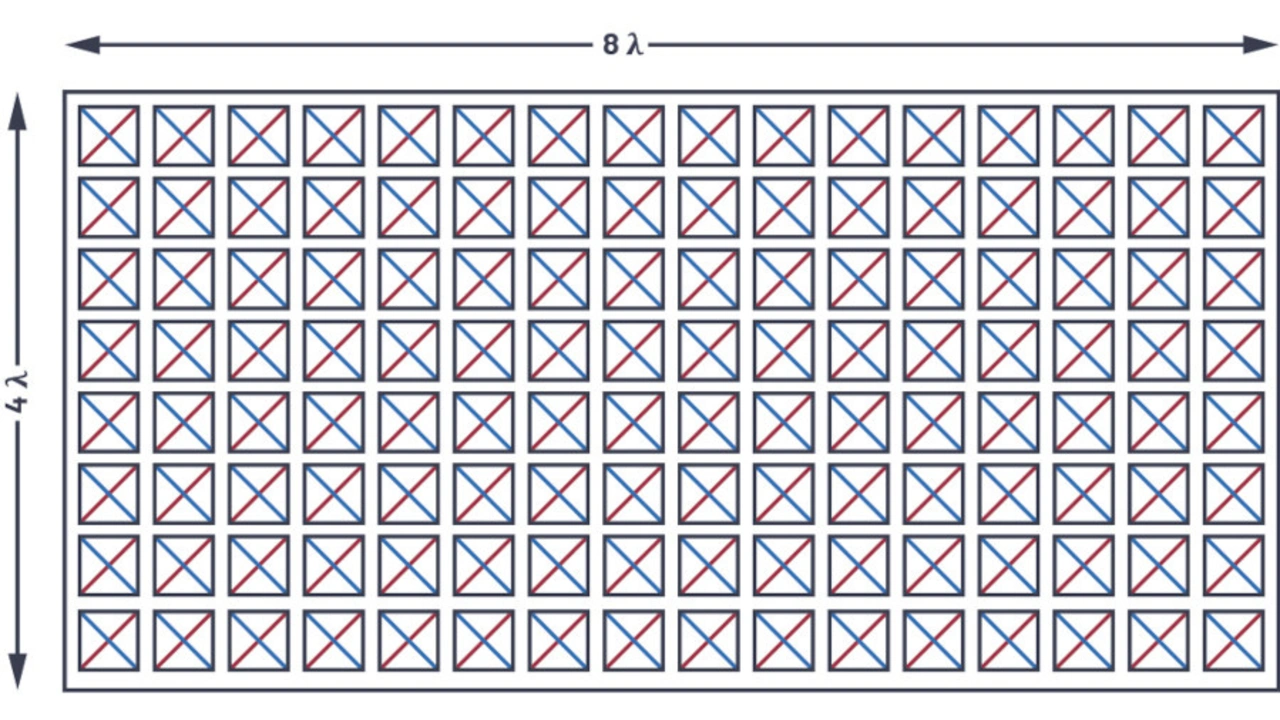

Bild 1 stellt ein Antennenarray mit 256 Elementen dar, das aus acht Zeilen und 16 Spalten mit doppelt polarisierten Strahlerelementen besteht. Die roten und blauen Linien zeigen die +45 ° beziehungsweise –45 ° polarisierten Antennenelemente.

Die Gesamtfläche des Antennenarrays beträgt unter der Annahme, dass der Abstand zwischen den Antennenelementen λ/2 beträgt, 8(λ/2) × 16(λ/2) = 32λ2. Vergleicht man ein 900-MHz- und ein 28-GHz-Antennenarray, so beträgt die Gesamtfläche des 900-MHz-Arrays 3,55 m2, wogegen das 28-GHz-Array nur 0,00367 m2 groß ist – fast 1.000 Mal kleiner.

Sind die Abmessungen eines Antennenarrays mit 256 Elementen bei 900 MHz ziemlich unakzeptabel, so lässt sich ein ähnliches Antennenarray bei 28 GHz auf einer Leiterplatte auf einer Fläche von weniger als 40 cm2 realisieren.

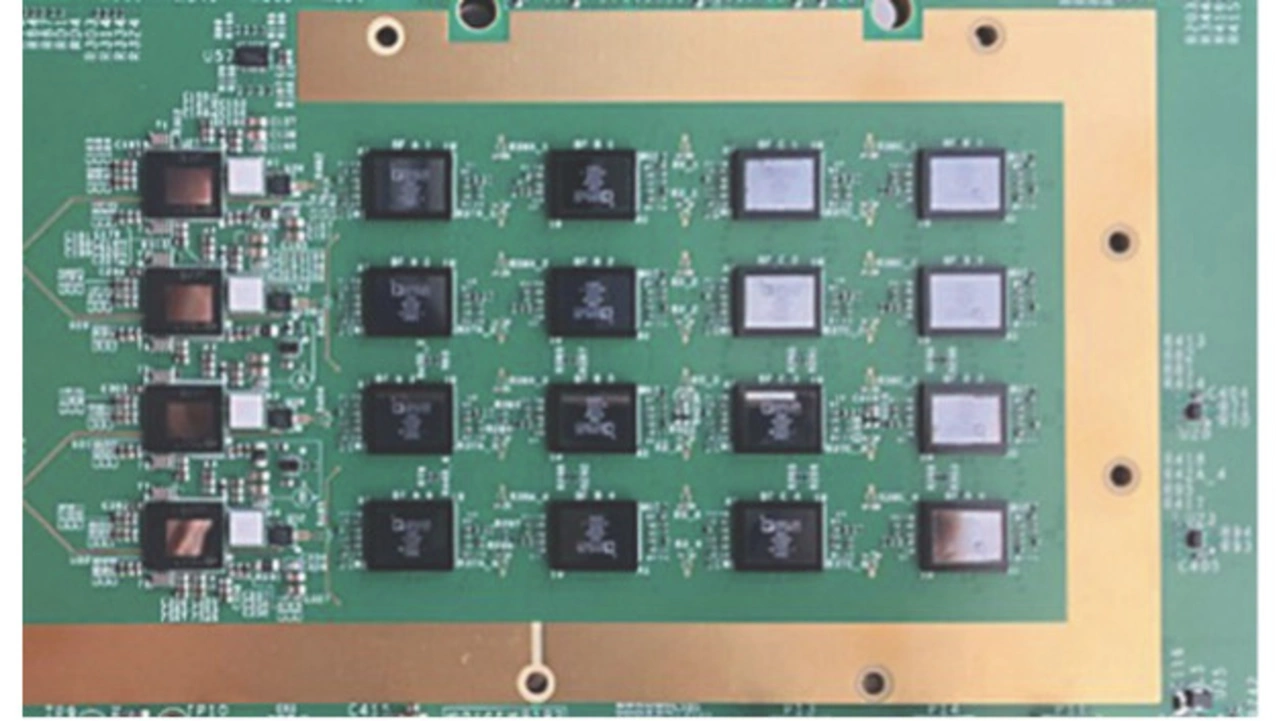

Ein dual polarisiertes mmWellen-Antennenarray mit 256 Elementen bei 28 GHz wurde auf einer mehrlagigen Leiterplatte mit Beamforming-ICs und mmWellen-Auf-/Abwärtsmischern von Analog Devices entwickelt (Bild 2).

Um die Kosten gering zu halten und teure beziehungsweise verlustreiche Verbindungen zwischen Antenne und Funksystem zu vermeiden, wurde die Leiterplatte auf der einen Seite mit den aktiven Komponenten und auf der anderen Seite mit den Antennenelementen bestückt. Bild 2 zeigt die Baugruppe mit der Bezeichnung AiB256 – AiB steht für Antenna in Board.

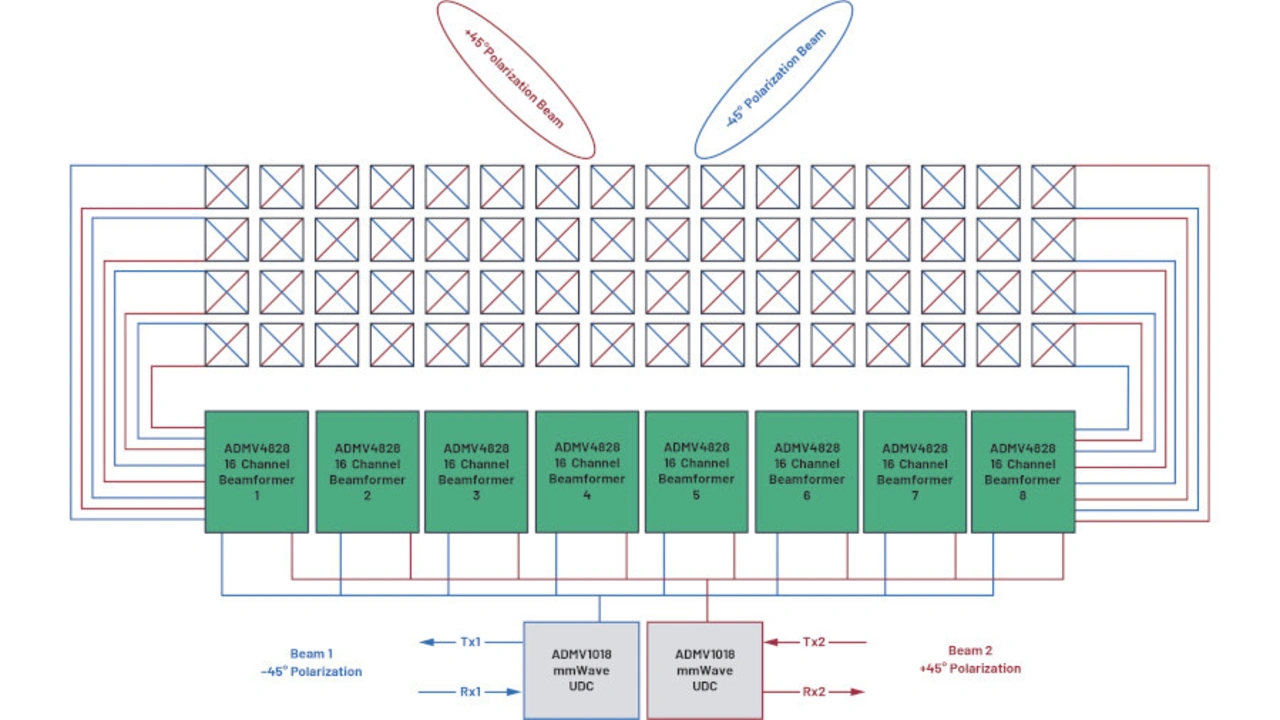

Auf dem Modul AiB256 befinden sich 16 Beamforming-ICs des Typs ADMV4828 in SOI-Technik mit jeweils 16 Sende- und Empfangskanälen, die mit 128 Antennenelementen in jeder Polarisation verbunden sind und einen Frequenzbereich von 26,5 bis 29,5 GHz abdecken. Jedes der 64 Antennenelemente der gleichen Polarisation ist an einen separaten mmWellen-Aufwärts/Abwärtsmischer-IC des Typs ADMV1018 angeschlossen. Es können also insgesamt vier unabhängige Keulen gebildet werden. Bild 3 zeigt die vereinfachte Blockschaltung für die Hälfte des AiB256.

Für eine höhere äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) könnten zwei Gruppen mit 64 Antennenelementen der gleichen Polarisation bei der Zwischenfrequenz (ZF) kombiniert werden, um insgesamt zwei Keulen zu erzeugen, wobei 128 Antennenelemente eine Keule bilden. Das in Bild 2 gezeigte Modul wurde von den HF-Ingenieuren bei Analog Devices ausgiebig genutzt, um Antennenkalibrierungs- und DPD-Algorithmen zu entwickeln.

- DPD bietet Vorteile – auch im mmWellen-Bereich

- Entwicklung von Basisstationen für Sub-6-GHz und mmWellen

- Implementierung und Nutzen der DPD in mmWellen-Antennenarrays

- Literatur