Internet der Dinge

Windows 10 für alles

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Installation von Windows 10 IoT Core

Um Windows 10 IoT Core in der aktuellen Version einzusetzen, muss entweder ein Raspberry Pi 2 oder ein MinnowBoard Max als Hardware verwendet werden. Für diese beiden Geräte bietet Microsoft ein vorkonfiguriertes Windows 10 IoT Core Image zum Download an. Für den Download wird ein Microsoft Connect Account vorausgesetzt. Dieser kann kostenlos mit einem Microsoft Account angelegt werden. Zusätzlich wird für beide Geräte eine Micro-SD-Karte benötigt. Auf dieser Karte werden das Betriebssystem und eventuelle Anwendungen installiert. Für die Installation muss die SD-Karte mittels Card Reader an einem Entwicklungsrechner angeschlossen sein.

Weiterhin ist es notwendig, Windows 10 auf dem Entwicklungsrechner auszuführen, da einige Befehle nur unter dem neuen System zur Verfügung stehen. Für die DISM-Befehle ist es allerdings auch ausreichend, das neue Windows-10-ADK zu installieren und den DISM-Befehl aus dem entsprechenden ADK-Ordner zu verwenden. Da der Download und die Installation für das MinnowBoard Max und das Raspberry Pi 2 nahezu identisch sind, wird sich die folgende Anleitung ausschließlich auf die Installation und Konfiguration des Raspberry Pi 2 beschränken.

Nach dem Download der Datei Windows_IoT_Core_RPI2_BUILD.zip kann diese auf der Festplatte des Entwicklungsrechners entpackt werden. Der entpackte Ordnerinhalt enthält die Datei flash.ffu – dies ist ein Abbild des Windows-10-IoT-Core-Betriebssystems inklusive aller benötigten Partitionen. Diese Datei kann nun mit Hilfe von DISM auf die SD-Karte entpackt werden. Der DISM-Befehl benötigt hier allerdings die physische Datenträger-ID anstelle eines Laufwerksbuchstabens. Diese lässt sich am einfachsten über die Datenträgerverwaltung (diskmgmt.msc) ermitteln. In diesem Beispiel besitzt die SD-Karte die ID 1 (Datenträger 1).

Zum Aufspielen des Image kann folgender Befehl innerhalb einer administrativen Kommandozeile eingegeben werden:

Jobangebote+ passend zum Thema

Wichtig ist, dass X in PhysicalDriveX durch die jeweilige ID des Datenträgers ersetzt wird, also in diesem Fall 1. Ebenso muss /SkipPlatformCheck immer angegeben sein, da sonst ein Fehler auftritt. Nachdem der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, kann die SD-Karte sicher vom System abgemeldet und entfernt werden.

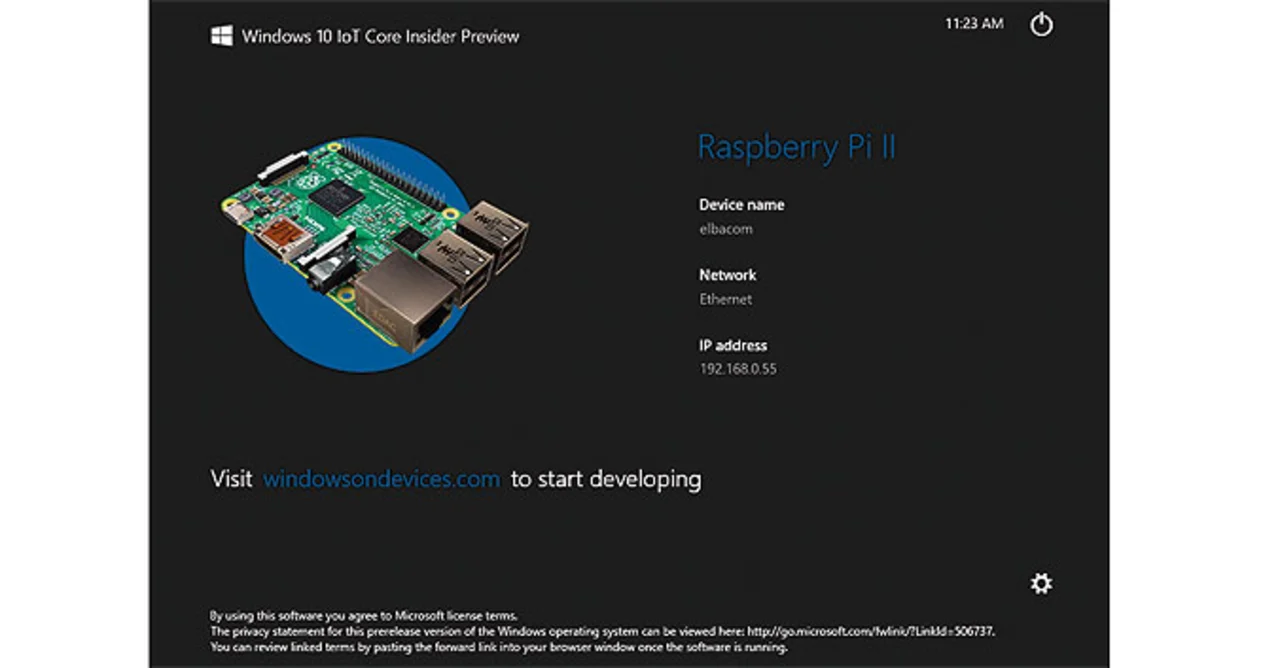

Nun kann das Raspberry Pi 2 von der soeben erstellten SD-Karte gebootet werden. Der erste Boot-Vorgang kann etwas Zeit in Anspruch nehmen und es wird auch mindestens ein automatischer Neustart durchgeführt. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, kann das System mit Hilfe der PowerShell vom Entwicklungsrechner konfiguriert werden. Hierfür ist nur eine Netzwerkverbindung mit einem DHCP-Server erforderlich. Wenn am Raspberry Pi 2 ein Monitor angeschlossen ist, zeigt dieser standardmäßig den Gerätenamen und die IP-Adresse an (Bild 2).

Inbetriebnahme und Konfiguration

Standardmäßig kann jedes Windows-10-IoT-Core-System über die PowerShell remote konfiguriert werden. Hierzu müssen jedoch vorab am Entwicklungsrechner einige Einstellungen geändert werden. Zuerst muss der Raspberry Pi 2 dem Entwicklungsrechner als vertrauenswürdiges Gerät hinzugefügt werden. Dies kann mit Hilfe einer administrativen PowerShell geschehen. Dort müssen folgende Befehle eingegeben werden, um die Verbindungen zum Gerät zuzulassen:

Für die Verbindungsaufnahme zum Windows-10-IoT-Core-System kann nun eine Remote-PowerShell-Sitzung geöffnet werden:

Das Standardpasswort ist p@ssw0rd.

Mit Hilfe des Befehls iotstartup kann die Standardapplikation, welche nach dem Bootvorgang gestartet wird, ausgewählt werden.

Apps aufspielen

Das Deployment neuer Apps funktioniert am einfachsten mittels Visual Studio. Standardmäßig ist der Remote Debugger auf allen Windows-10-IoT-Core-Systemen aktiv. Dadurch muss nur der Name bzw. die IP-Adresse des Gerätes in Visual Studio eingetragen werden. Danach kann die App direkt auf das Gerät überspielt werden. Natürlich ist auch ein Remote Debugging möglich.

Trotz des relativ schlanken Aufbaus von Windows 10 IoT Core ermöglicht das System die Ausführung von komplexeren Anwendungen. Dies ist durch die bereits erwähnte Universal App Platform möglich. Die einzige Einschränkung ist hier wohl die Performance der verwendeten Hardware. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass Microsoft zu den im Artikel genannten Produkten bis zum Redaktionsschluss noch keine Lizenzbestimmungen veröffentlicht hat. Sollten Sie Interesse oder Fragen zu einer dieser neuen Windows-Versionen haben, nehmen Sie bitte Kontakt z.B. mit Elbacom auf.

Der Autor

| Wolfgang Unger |

|---|

| ist Microsoft Embedded Technical Manager bei Elbacom. Er ist für den technischen Support, die Image-Entwicklung und Beratung zuständig. Er entwickelt auch Tools, welche die Arbeit mit Windows Embedded erleichtern. Er arbeitet seit vielen Jahren im Embedded-Bereich und wird unter anderem seit 2009 jährlich mit dem Most Valuable Professional Award von Microsoft ausgezeichnet. |

w.unger@elbacom.com

- Windows 10 für alles

- Installation von Windows 10 IoT Core