Embedded-Betriebssysteme

Ein OS für die Gesundheit

Die Medizintechnik, insbesondere der Bereich Remote-Care, wird derzeit von drei Trends dominiert: alternde Bevölkerung, starker Kostendruck im Gesundheitswesen sowie mehr Fokus auf Präventivmedizin. Sogenannte Remote-Care-Systeme gewinnen immer mehr an Bedeutung, dementsprechend rückt auch deren Programmierung immer stärker ins Blickfeld. Besonders die Auswahl des Betriebssystems bestimmt Zuverlässigkeit, Robustheit und funktionale Sicherheit.

Es ist bekannt, dass die Bevölkerung der Industrienationen zusehends altert: Im Jahr 2020 werden beispielsweise in Frankreich 27% der Einwohner über 60 Jahre alt sein. Ähnliches gilt für Deutschland sowie die USA, in Japan werden es sogar 34% sein. Diese Menschen fordern selbstverständlich nach wie vor die bestmögliche medizinische Betreuung, doch die Kosten steigen immer weiter, und niemand weiß, wie lange die existierenden Finanzierungssysteme diese Lasten tragen können. Deshalb denken die entsprechenden Gesetzgeber immer häufiger über Änderungen im Gesundheitswesen nach.

Regierungen und internationale Gremien wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben festgestellt, dass im Gesundheitswesen überproportional viel von Krankenhäusern und Spezialisten abhängt. Dies kostet nicht nur viel Geld, sondern behindert in manchen Fällen auch Verbesserungen des Gesundheitswesens. Es ist jedoch schon eine Bewegung weg vom herkömmlichen Krankenhaus-basierten Modell festzustellen. Beispielsweise wurde im kanadischen Bundesstaat Ontario im Jahr 2004 ein »Family Health Team«-Programm eingeführt, um gesundheitliche Betreuung sicherzustellen und gleichzeitig das Gesundheitssystem finanziell zu entlasten.

Jobangebote+ passend zum Thema

Solche Initiativen mit Fokus auf eine weniger von Krankenhäusern/Arztpraxen abhängige medizinische Grundversorgung sind natürlich erst möglich durch die Nutzung moderner Technologien wie digitale Bildverarbeitung, Videokommunikation, drahtlose Übertragung, usw. So entstehen oft neue, robuste, portable und verhältnismäßig kostengünstige medizinische Geräte, die außerhalb einer Praxis benutzt werden können, oft sogar durch den Patienten selbst .

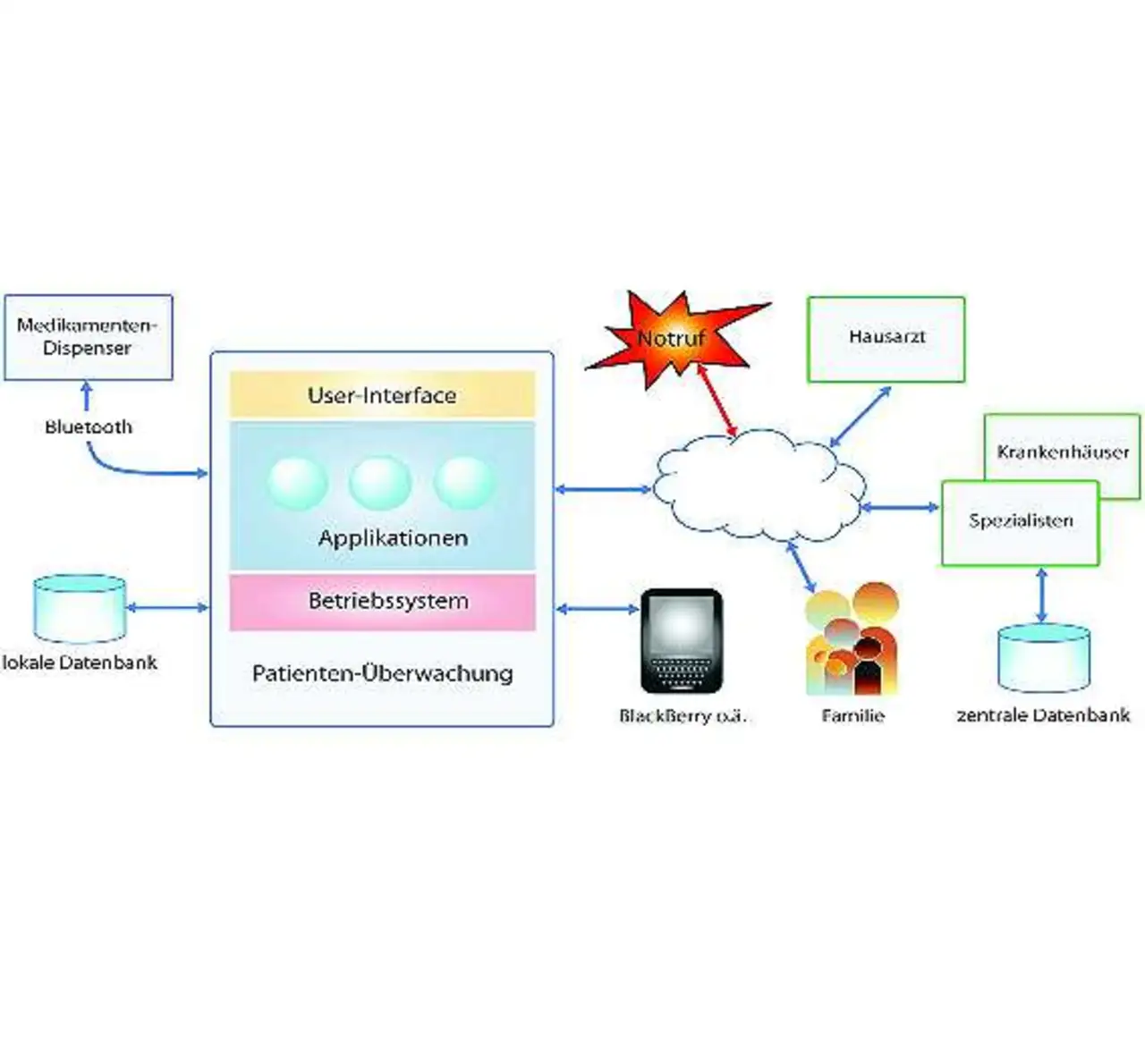

Blutzuckermessgeräte oder Systeme, die ältere Menschen daran erinnern, regelmäßig und in richtiger Dosierung ihre Medikamente einzunehmen, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Diabetiker können so ihren Blutzuckerspiegel selbst messen, anstatt eine Ambulanz aufzusuchen, und ältere Menschen können weiter zu Hause wohnen, anstatt in ein Pflegeheim wechseln zu müssen. In beiden Fällen steigt also die Lebensqualität, gleichzeitig sinken die Kosten zur Erhaltung der Gesundheit. Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach solchen Remote-Care-Geräten steigt (Bild 1).

Das OS ist fundamental

Um Marktanteile zu gewinnen und auch zu halten, müssen sich die Medizintechnikhersteller heute den Anforderungen mehrerer Interessengruppen stellen: Da sind die Nutzer (Patienten und Ärzte), die Finanzierer (gesetzliche und private Krankenkassen, Regierungsvertreter) sowie natürlich prüfende und zertifizierende Instanzen (Stichwort Medizinprodukte-Richtlinie/MDD, in den USA die FDA, usw.).

Gezeigt und bewiesen werden muss nicht nur, dass die entwickelten Systeme praktikabel sind und eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative darstellen, sondern auch, dass sie besser, vielleicht auch noch kostengünstiger sind als Geräte der Mitbewerber und selbstverständlich auch, dass die Systeme sicher sind.

Ein wichtiger Teil vieler elektronischer Medizingeräte ist das Betriebssystem (OS), denn alles, was keine Hardware ist, hängt vom OS ab: Wenn das OS versagt, kann das ganze Gerät ausfallen. Und so ein Medizintechniksystem ist kein Desktop-PC: Selbst bei Geräten, die lediglich die Anforderungen der FDA Klasse I oder II erfüllen müssen, sind zufällige Programmabstürze oder Neustarts inakzeptabel.

Wird am Bürocomputer oder zu Hause ein Absturz oft noch kopfschüttelnd hingenommen, ist bei Medizintechnik die Toleranz gleich Null, wenn es um die Gesundheit des Patienten - oder die eigene - geht. In der Medizintechnik wird deshalb immer deutlicher wahrgenommen, wie viel vom Betriebssystem abhängt. Bei Embedded Systemen wird branchenübergreifend nämlich noch oft die Hardwareplattform zuerst festgelegt, erst dann das OS.

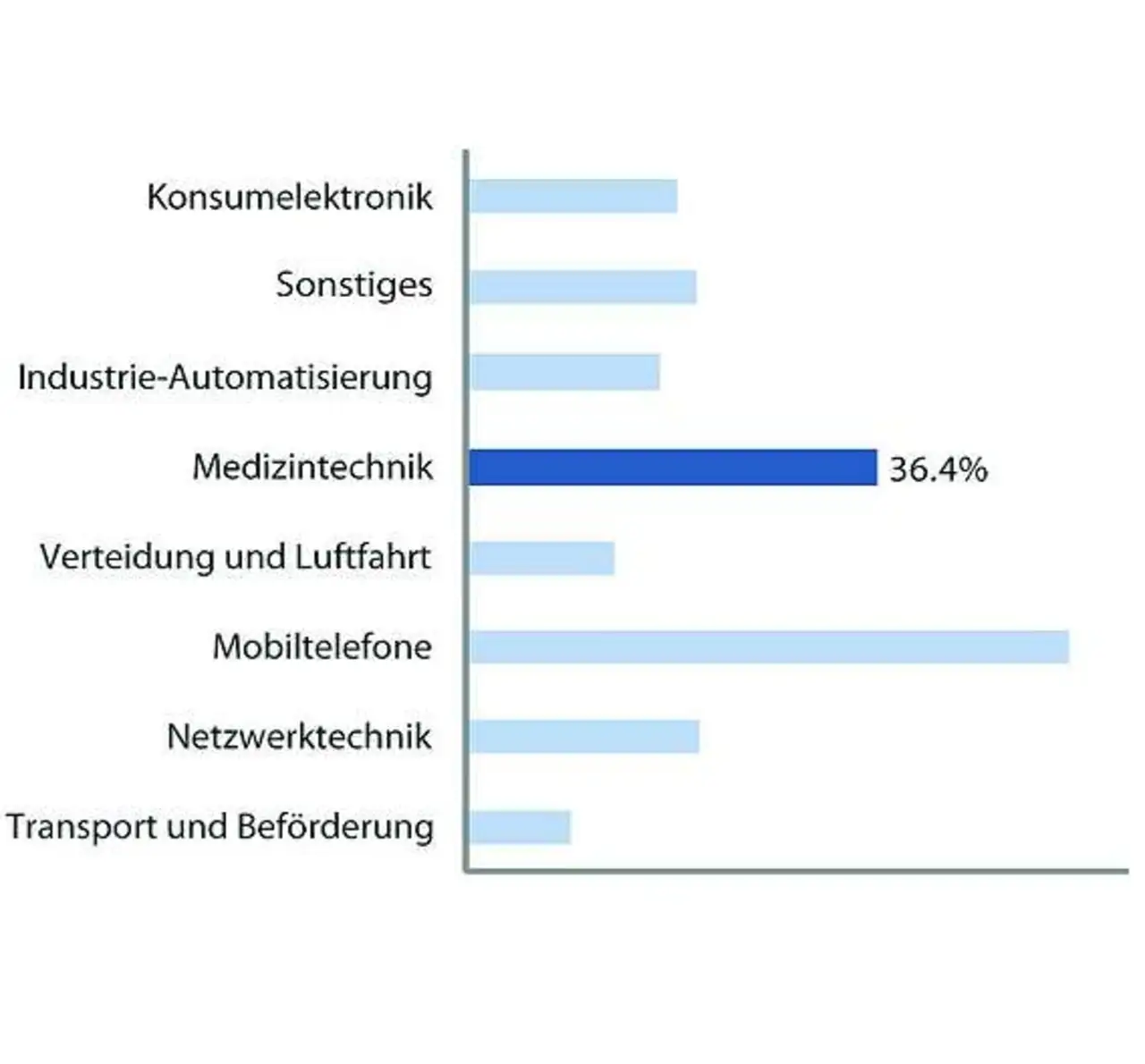

Neben Smartphone-Herstellern hat aber vor allem die Medizintechnikbranche inzwischen das entsprechende Gespür für die Relevanz des OS entwickelt: Laut einer Untersuchung von VDC Research wird bereits in 36% der Projekte inzwischen zuerst das Betriebssystem ausgewählt und erst dann die Hardware (Bild 2).

Auswahlkriterien

Ein Betriebssystem muss auf drei Ebenen betrachtet werden: unternehmerische Anforderungen, Voraussetzungen für die Konformität mit bestimmten Normen und Richtlinien sowie technische Aspekte. Es gelten prinzipiell die unternehmerischen Anforderungen, die jeder Hersteller von Embedded Systemen in unterschiedlichem Maße hat: Kosten, Qualität der Software, eventuelle Zeitersparnis, Portabilität, verfügbarer Support, Historie/Seriosität des Herstellers, Anbieter von Komplementärprodukten/-dienstleistungen, Kundenreferenzen sowie langfristige Perspektive.

Je nach Land muss der Hersteller nachweisen, dass sein Produkt bestimmten Richtlinien und Vorschriften entspricht. Für die Zulassung spielt in den USA zum Beispiel FDA 510(k) eine wichtige Rolle, in Europa die Medizinprodukte-Richtlinie (Medical Device Directive, MDD) sowie diverse nationale Standards. Darüber hinaus regeln Bestimmungen wie z.B. der U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) die Sicherheit und Vertraulichkeit medizinischer Daten.

Da diese Konformitätsanforderungen den Kosten- und Zeitaufwand erhöhen, ist es von großem Vorteil, ein Betriebssystem einzusetzen, das bereits in vielen Geräten eingesetzt wird, die bereits durch die FDA oder ähnliche Institutionen abgenommenen wurden. Auch wenn die Benutzung eines solchen OS nicht gleich garantiert, dass man schnell und einfach durch den Zertifizierungsprozess kommt, so kann es doch sehr helfen, Unsicherheitsfaktoren zu eliminieren - womit deutlich mehr Zeit bleiben sollte, sich auf gerätespezifische Aspekte zu konzentrieren. Die technischen Anforderungen an ein Betriebssystem für die Medizintechnik lassen sich unter folgenden drei Gesichtspunkten zusammenfassen:

- Verlässlichkeit: arbeitet durchgehend korrekt und reagiert wie erwartet im geforderten Zeitrahmen.

- Konnektivität: kann mit diversen Komponenten und Systemen direkt oder über Netzwerke kommunizieren.

- Datenintegrität und Sicherheit: Daten werden sicher gespeichert und vor unautorisiertem Zugriff geschützt.

Was bedeutet Verlässlichkeit?

Das wichtigste Kriterium für ein Betriebssystem im Medizintechnik-Umfeld ist die Verlässlichkeit, doch was genau versteht man darunter? Verlässlichkeit bedeutet zweierlei: Verfügbarkeit - reagiert das System also im angemessenen Zeitrahmen? Wie viele Fälle gibt es, in denen es das nicht tut? Zuverlässigkeit - reagiert das System richtig? Wie viele Fälle gibt es, in denen es das nicht tut?

Ein verlässliches OS reagiert also, wie es soll und wann es soll, in dem Zeitrahmen, der erforderlich ist. Was heißt das konkret für ein Embedded-OS in einem Medizintechnikgerät? Wenn Verlässlichkeit wie oben definiert tatsächlich essenziell ist, sollte man unbedingt in Erwägung ziehen, ein Echtzeitbetriebssystem einzusetzen und lieber einen Bogen um universelle, »generische« Betriebssysteme zu machen.

Anders als jene sind Echtzeitbetriebssysteme von vornherein mit Fokus auf Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit konzipiert worden. Ein Entwickler, der ein Embedded System mit einem Echtzeit-OS entwirft, kann sicher sein, dass das Betriebssystem auch sehr hohe Anforderungen an Verfügbarkeit erfüllt und die ihm aufgetragenen Aufgaben erwartungsgemäß ausführt, während es ansonsten unauffällig im Hintergrund bleibt. Damit wird es dann auch deutlich leichter, gesetzliche Vorgaben und Richtlinien zu erfüllen, außerdem kann es dem Hersteller helfen, Kosten einzusparen.

- Ein OS für die Gesundheit

- Betriebssystemarchitektur

- Partitionierte Zeit