Software Defined Radio

Demokratisierung der Weltraumkommunikation

Mit kleinen Satelliten in niedrigen Erdumlaufbahnen bieten Unternehmen und Forschungsinstitute Plattformen für die Datenübertragung. Elektronikentwickler können die Dienste sehr einfach nutzen – mit SDR-Entwicklungskits, die von vielen Open-Source-Softwaretools und Communities unterstützt werden.

Viele ältere Entwickler erinnern sich vielleicht an die ersten transatlantischen Fernsehbilder, die über den Telstar-Satelliten gesendet wurden. Vor über 60 Jahren, im Juli 1962, wurden die ersten Fernsehbilder übertragen – nach heutigen Maßstäben sehr unscharf und mit schlechter Auflösung. Mit Telstar und den nachfolgenden Nachrichtensatelliten begann eine neue Ära der Kommunikation über den Weltraum. Heute umkreisen Tausende von Satelliten die Erde und übernehmen Aufgaben wie die Fernüberwachung vulkanischer Aktivitäten, die Bereitstellung von Internetdiensten, internationale Telefongespräche, Wettervorhersagen und private Datennetze.

Jobangebote+ passend zum Thema

Kommunikation im All – vom Telstar zum CubeSat

Der vielfach ausgezeichnete Autor Arthur C. Clarke wird oft als Erfinder des Konzepts zitiert, künstliche Satelliten in geostationären Erdumlaufbahnen zur Weiterleitung von Funksignalen einzusetzen. Sein Vorschlag vom Oktober 1945 bildete die Grundlage für umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Stationierung aktiver Satelliten im Weltraum in den 1950er- und frühen 1960er-Jahren. In dieser Zeit wurde beim Ausbau globaler Kommunikationsnetze mithilfe der oft unzuverlässigen Kommunikation per Kurzwellenfunk die Grenze des Datendurchsatzes erreicht. Die Funkkommunikation über Kurzwelle ist abhängig von der Ausbreitung in der Ionosphäre, die je nach Tageszeit stark schwankt und durch Sonnenstürme gestört wird. Mit der Übertragung von Mikrowellenkommunikation über Satelliten konnten diese Probleme überwunden werden.

Im Rahmen der Forschung und Entwicklung im Satellitenbereich wurden weitere Untersuchungen durchgeführt, mit denen die Mikrowellenkommunikation und die Entwicklung von Hochleistungsantennen ausgeweitet wurden. Sechzig Jahre später umkreisen Tausende von Satelliten die Erde und stellen Internet, Telefonie, Fernsehen, Internet der Dinge/Industrielles Internet der Dinge (IoT/IIoT), Navigation, Fernerkundung und militärische Kommunikationsdienste bereit. Gruppierungen von Satelliten, die als Konstellationen bezeichnet werden, bieten Zugang zu wichtigen Diensten, wie z. B. der weltweiten Positionsbestimmung. Heute werden mithilfe privater und staatlich finanzierter Trägerraketen routinemäßig Satelliten in den Weltraum gebracht, die gerade einmal so groß sind wie eine Halbliterpackung Milch: die sogenannten CubeSats.

Zugang zur Weltraumkommunikation für alle

Im Gegensatz zu den Anfangsjahren der Satellitenkommunikation ist es heute kostengünstiger und einfacher, einen Satelliten zu entwickeln und ihn in eine Erdumlaufbahn zu bringen. Schulen, Hochschulen und Universitäten können sich an der Entwicklung eines CubeSat beteiligen und die von der NASA und anderen aufstrebenden kommerziellen Raumfahrtunternehmen angebotenen Trägerdienste nutzen. Das europäische Satellitenentwicklungsunternehmen Alen Space hat in Zusammenarbeit mit führenden Raumfahrtinstitutionen eine Kategorisierung von Kleinsatelliten vorgenommen, um deren schnell wachsende Nutzung besser zu definieren. Ein CubeSat mit den Maßen 10 × 10 × 10 cm3 und einem Gewicht von höchstens 1,3 kg setzt den Maßstab für 1U-Nanosatelliten [1].

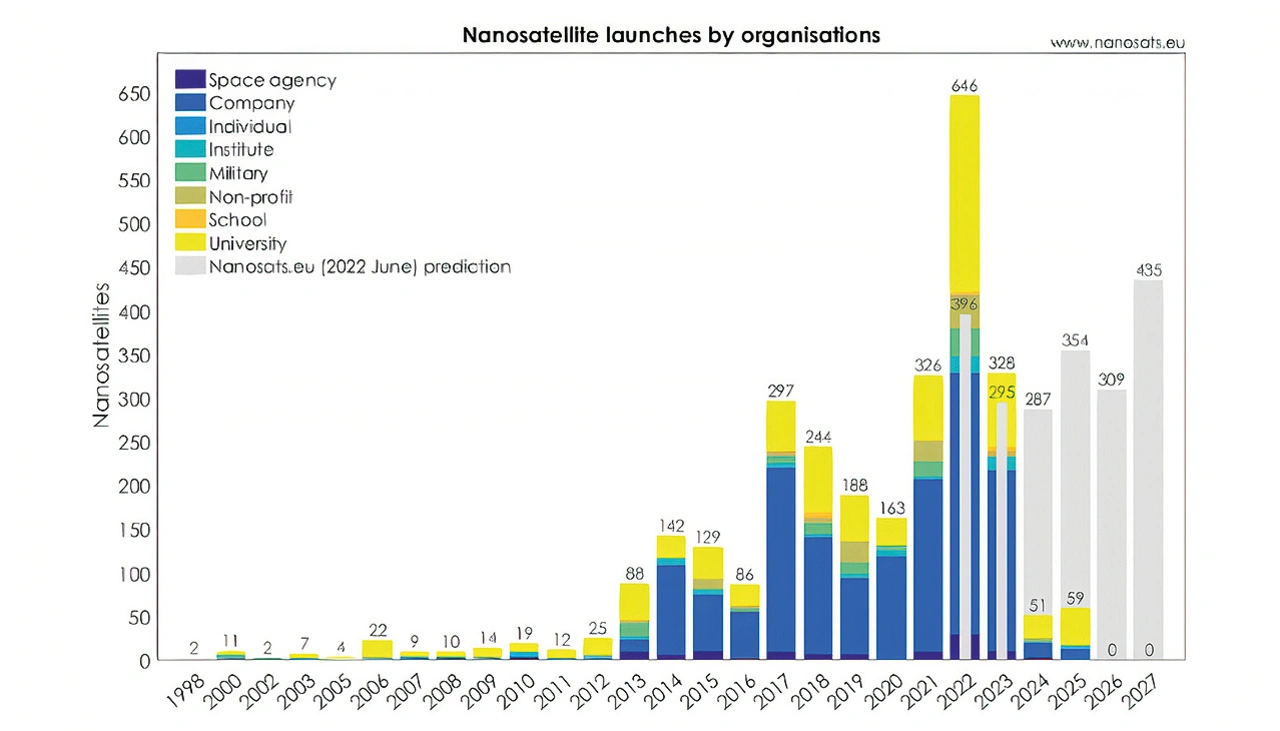

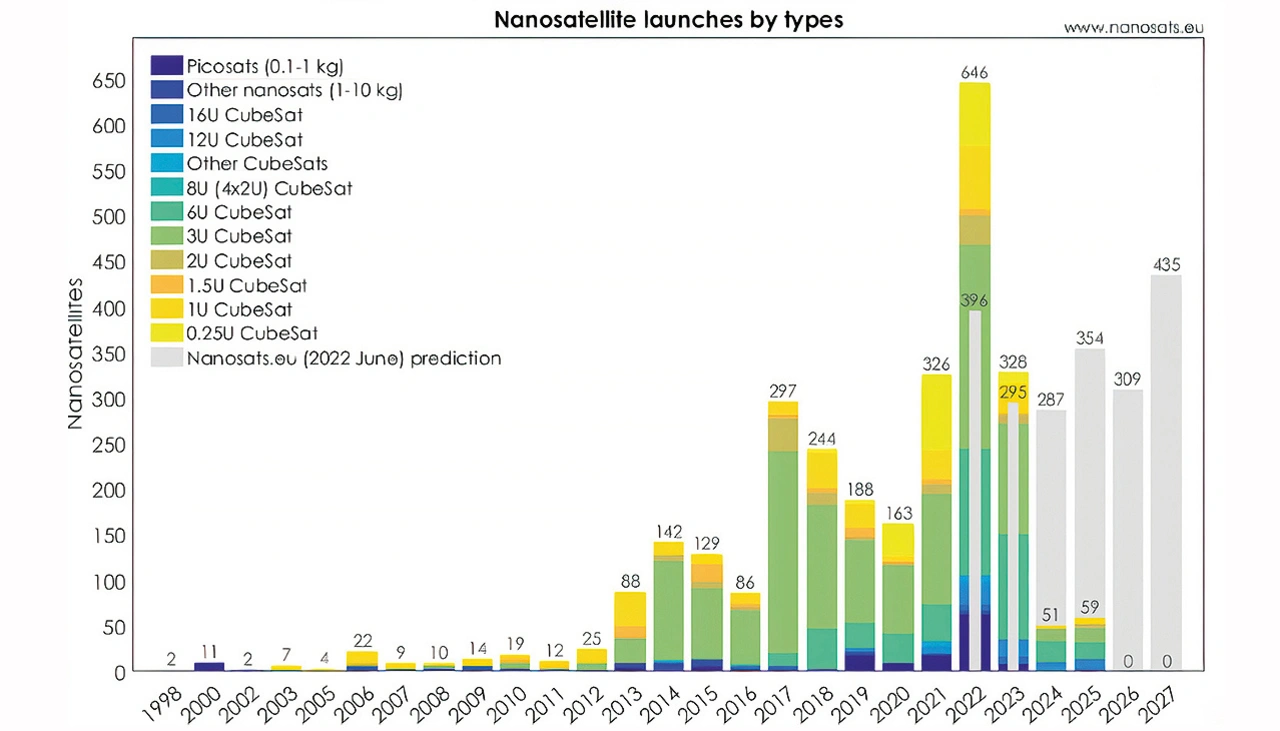

Laut der privat geführten Weltraumforschungsorganisation Nanosatellite Database übersteigt das Wachstum von Nanosatelliten von Unternehmen und akademischen Einrichtungen bei Weitem das von staatlich finanzierten Raumfahrtbehörden (Bild 1). Im Hinblick auf die Größe der gestarteten Nanosatelliten sind diese recht gleichmäßig verteilt (Bild 2), und es zeichnet sich auch eine neue Kategorie ab, ein Picosat mit einem Gewicht zwischen 0,1 kg und 1 kg.

Satelliten werden in der Regel in eine von drei Erdumlaufbahnen gebracht: Geostationär (GEO, Geostationary Earth Orbit), mittlere Erdumlaufbahn (MEO, Medium Earth Orbit) oder niedrige Erdumlaufbahn (LEO, Low Earth Orbit).

➔ Ein GEO-Satellit, der etwa 36.000 km von der Erde entfernt ist, scheint an einem Ort zu bleiben und dreht sich mit der Erde. Auf dieser Umlaufbahn ist eine ständige Kommunikation mit Antennen möglich, die sich in seiner Reichweite befinden.

➔ MEO- und LEO-Satelliten befinden sich wesentlich näher an der Erde, typischerweise 2.000 km bis 30.000 km für MEO und 160 km bis 2.000 km für LEO, und sind nicht geostationär.

Experimentelle Satelliten werden mithilfe von Ballons in erdnahe Umlaufbahnen von bis zu 130 km Höhe gebracht. Dieser Ansatz ist weniger kostspielig als Raketenstarts. Die Europäische Kommission hat auch Forschungsarbeiten zur Bewertung einer ballongestützten Plattform gefördert [2]. Sie soll eine einfachere und bequemere Möglichkeit bieten, Nanosatelliten in eine erdnahe Umlaufbahn zu bringen.

Erste Schritte in der Weltraumkommunikation

Für innovative Ingenieure und Entwickler gibt es viele Möglichkeiten zur Erforschung und Nutzung der Weltraum- und Satellitenkommunikation. Wer eine berufliche Laufbahn in diesem Bereich anstrebt, kann an einem Universitätsprogramm teilnehmen, wie z. B. an den Programmen der Universität Warwick [3] oder des Space Centre der Universität Surrey [4]. Die Entwicklung und der Betrieb von Satelliten setzen ein breites Spektrum an Kompetenzen voraus, mit einer Reihe von Fachdisziplinen von der HF-Technik bis zur Astrodynamik. Für Studenten, die noch keine Erfahrung mit Satelliten haben, hat die Europäische Weltraumorganisation (ESA) im August 2022 ihre erste Sommerakademie [5] veranstaltet.

Außerdem werden immer mehr Exzellenzzentren für Weltraumkommunikation gegründet, um den Bedarf an Unternehmen zu decken, die Satelliten-Bodenstationen betreiben und die Kommunikation im Weltraum global koordinieren. Ein Beispiel dafür ist die Goonhilly Earth Station [6], der europäische Standort, der damals die ersten Fernsehbilder des Telstar- Satelliten empfing.

Eine einfachere Nutzung der Weltraumkommunikation ist relativ leicht möglich, wenn die am Markt verfügbaren SDR-Module (Software Defined Radio) und Open-Source-Software wie SDR Console [7] und GNU Radio [8] verwendet werden. Ein Beispiel für eine Open-Source-Community ist MyriadRF [9], in der Hardware- und Softwareressourcen kombiniert und gut dokumentierte Projekte kuratiert werden. My- riadRF hat sich zum Ziel gesetzt, eine Community aufzubauen, die zusammenarbeitet, um innovative Funktechnik für so viele Menschen wie möglich zugänglich zu machen.

Zu den innovativen Akteuren, die mit einfachen SDR-basierten Implementierungen arbeiten, gehören unter anderem Radioastronomen und Amateurfunkstationen. Im Jahr 1961 startete die weltweite Amateurfunk-Satellitengemeinschaft AMSAT [10] ihren ersten Satelliten »OSCAR«. Seitdem hat die AMSAT mehr als sechzig Satelliten ins All gebracht, von denen zwanzig in Betrieb sind. Mit einem SDR-Empfänger [11] und einer hochempfindlichen Yagi- oder Parabolantenne können die Signale der QO-100-Satellitenrelais-Transponder [12] von AMSAT empfangen werden. AMSAT hat den 2018 gestarteten geostationären Satelliten Es‘hail 2 mit der Kommunikationsausrüstung QO-100 ausgestattet.

Für die Radioastronomie sind SDR-Empfänger eine praktische und kostengünstige Möglichkeit, um die unterschiedlichen Bereiche zu erforschen – von Schwankungen der Wasserstofflinien über magnetische Anomalien bis hin zur Suche nach Anzeichen für außerirdisches Leben.

SDR-Module für die Satellitenkommunikation

Zum Experimentieren mit einem SDR-basierten Satellitenempfänger eignen sich kostengünstige, sofort einsatzbereite SDR-Module wie das ADALM-PLUTO [13] von Analog Devices und eines der LimeSDR-Evaluierungsboards [14] von Lime Microsystems.

- Demokratisierung der Weltraumkommunikation

- ADALM-PLUTO von Analog Devices