Entwicklungsboard

BeagleBone Black - kompaktes Linux-Board

Das BeagleBone Black von TI nimmt eine Mittelstellung zwischen Arduino und Raspberry Pi ein: Von Arduino hat es die Erweiterbarkeit über Aufsteckplatinen übernommen, von Raspberry Pi das Linux--Betriebssystem und den leistungsfähigen Prozessor. Mit dieser Mischung eignet es sich ideal, um schnell einen Prototyp aufzubauen oder um erste Schritte bei der Programmierung eingebetteter Systeme zu wagen.

Entwicklungsplatinen mit eingebettetem Mikrocontroller sind eine beliebte und kostengünstige Möglichkeit zu lernen, wie Mikrocontroller funktionieren und wie sie in der Praxis eingesetzt werden können. Arduino-Platinen stellen z.B. eine sehr einfache Möglichkeit dar, die Grundlagen der Programmierung und mehr Einzelheiten über Komponenten zu erlernen, die für Praxisanwendungen erforderlich sind. Sie sind nicht nur ideal für Hobby-Entwickler und Schulprojekte geeignet, sondern werden inzwischen auch immer häufiger von professionellen Entwicklern genutzt, die auf Linux-Entwicklungsplattformen zurückgreifen. Diese Boards sind in der Regel leistungsstärker und nutzen einen Mikroprozessor anstelle eines Mikrocontrollers.

Jobangebote+ passend zum Thema

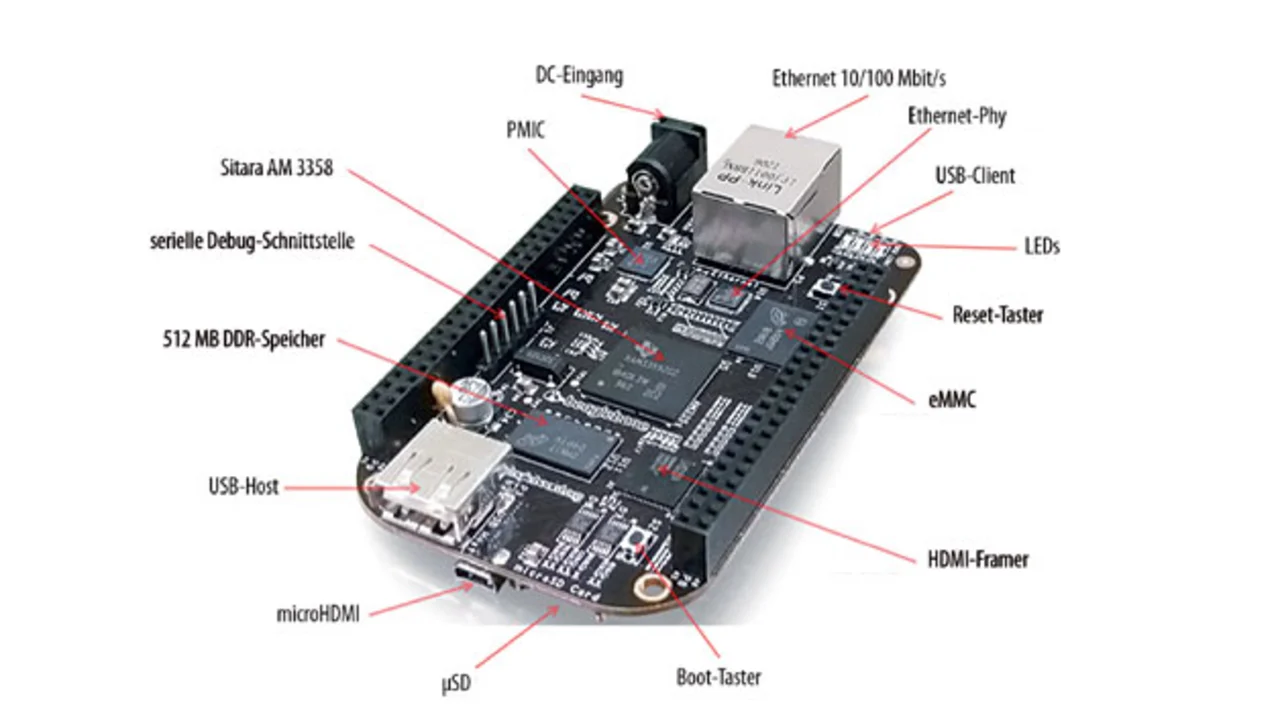

Ein Beispiel ist das von Texas Instruments entwickelte BeagleBone Black (Bild 1 und 2). Mit dieser Plattform können der Umgang mit Linux und Grundlagen der Elektronik durch die Verbindung und Interaktion mit Praxisanwendungen erlernt werden. Die BeagleBone-Platine, die 2011 erstmalig vorgestellt wurde, platziert nicht nur die Funktionen der früheren Beagle-Board-Entwicklungsplatinen mit Mikroprozessor in ein kleineres Format der Größe einer Kreditkarte, sondern hat auch eine neue Standardgröße mit zwei doppelreihigen 46-Pin-Steckerleisten für eine Reihe von Erweiterungsmodulen (sogenannten „Capes“) etabliert. Diese sind mit den „Shields“ vergleichbar, die für Arduino-Platinen verfügbar sind, und bieten eine Vielzahl von Steckplatinen, mit denen zusätzliche Peripherieanschlüsse hinzugefügt werden können.

Das BeagleBone Black enthält einen TI-Sitara-Mikroprozessor AM3359 mit ARM-Cortex-A8-Kern, der mit 1 GHz (2.000 DMIPS) getaktet ist. Zum Vergleich: Beim Raspberry Pi liegt der Takt bei 720 MHz. Beachtenswert ist, dass das „Black“ zusätzlich zu den 512 MB DDR3-Speicher auch über einen integrierten 2-GB-Flash-Speicher verfügt. Ein Mikro-HDMI-Stecker (Typ D), Ethernet- und USB-Ports sind ebenfalls enthalten. Die Platine wird zudem über eine einzige 5-V-Gleichstromquelle versorgt. Die Stromversorgung kann zudem auch über den USB-Anschluss erfolgen, da die Stromaufnahme nur max. 250 mA beträgt.

Mit Linux-Firmware sofort einsatzbereit

Das BeagleBone Black verfügt über eine umfangreiche vorinstallierte Software und ist sofort einsatzfähig. Sofort nach Anschluss von Strom, HDMI, Ethernet und USB-Tastatur/-Maus startet die Platine die Ångstrøm-Linux-Distribution, anschließend wird der Gnome-Desktop angezeigt. Während des Boot-Vorgangs leuchten die vier benutzerseitigen LEDs (USR0 - 3) auf und bestätigen die Aktivität. Mit den drei vorhandenen Browsern (Chromium, Firefox und Epiphany) kann der Nutzer innerhalb von Sekunden im Internet surfen. Linux ist für die meisten Entwickler zwar die richtige Wahl, die Black-Platine kann dank der ARM-Architektur jedoch auch mit Ubuntu oder Android laufen. Ein weiteres Argument für die Verwendung von Linux auf einer Entwicklungsplatine ist die zusätzliche Konnektivität, die durch die Ethernet-Schnittstelle geboten wird. Daher bietet die Verwendung von FTP, SSH, Telnet und anderen Remote-Access-Diensten eine große Flexibilität bei den Verbindungen und die Möglichkeit der Verbindung mit dem Black-eigenen Webserver.

Die vorab geladenen Entwicklungs-Tools umfassen einen Python-Interpreter und C/C++-Compiler sowie eine lokale Replik der Cloud9-IDE, die für Node.js vorkonfiguriert wurde. Weiterhin ist die auf Node.js basierte Bonescript-Library enthalten, die eine Reihe von mit Arduino vergleichbaren Funktionen für die Verbindung mit der Hardware bietet. Allen Nutzern, die die Funktion „digitalWrite“ von Arduino kennen, werden diese und ähnliche Funktionen, die in Bonescript enthalten sind, bekannt vorkommen. Die Community auf beagleboard.org stellt eine nützliche Ressource für Projektbeispiele, hilfreiche Foren und Hardware-/Software-Dokumentation dar.

Die doppelreihigen Stiftleisten P8 und P9 des Board haben insgesamt 92 Kontakte. Über diese Stiftleisten wird auch die Verbindung zu den Erweiterungs-Capes hergestellt. Die Pins können viele verschiedene Funktionen übernehmen - von der Steuerung von I/O, dem Lesen von Sensoren, dem Betrieb von Relais bis hin zur Steuerung von LEDs. Diese Capes sind von einer Vielzahl von Drittanbietern verfügbar und bieten alles von einer einfachen Lochrasterplatine über einen LC-Bildschirm bis hin zu einem umfassenden Cape, das in Projekten für die Steuerung von Unterwasserfahrzeugen eingesetzt wird. Technisch gesehen können bis zu vier Capes aufeinander gesteckt werden, solange sich keine Konflikte in der GPIO-Verwendung ergeben.

- BeagleBone Black - kompaktes Linux-Board

- Entwicklungsumgebung on Board