Funktion und Design von Koax-Steckern

Koax-Lösungen für hohe Signalintegrität

Steckverbindungen als Schnittstelle einer Elektronikeinheit zur Peripherie müssen zuverlässig sein - besonders bei HF-Anwendungen. Wie erreicht man eine verlustarme Verbindung zwischen Koaxial-Steckern und der Leiterplatte? Welche Parameter sind wichtig, um die Impedanz entsprechend zu beeinflussen?

HF-Koaxialsteckverbinder und HF-Koaxialkabel sorgen für verlustarme Pfade zwischen HF-Systemen, Komponenten, Unterbaugruppen und Geräten. Jedoch stehen Entwickler häufig vor der Herausforderung, den optimalen HF-Steckverbinder für ihre Anwendung auszuwählen und korrekt zu integrieren. Es beginnt schon bei der richtigen Wahl des Steckverbinders, da es unzählige HF-Steckverbinder gibt, die sich durch verschiedene Hauptparameter unterscheiden. Unter den verschiedenen Ausführungen von koaxialen Steckverbindern gehören SMA und RP-SMA mit zu den wichtigsten Bauformen. Das Akronym SMA steht für »Sub-Miniature Version A«, während der Zusatz RP auf »Reverse-Polarity« verweist, wobei sich die »umgekehrte Polarität« auf die Schnittstelle bezieht und nicht auf die Signalpolarität.

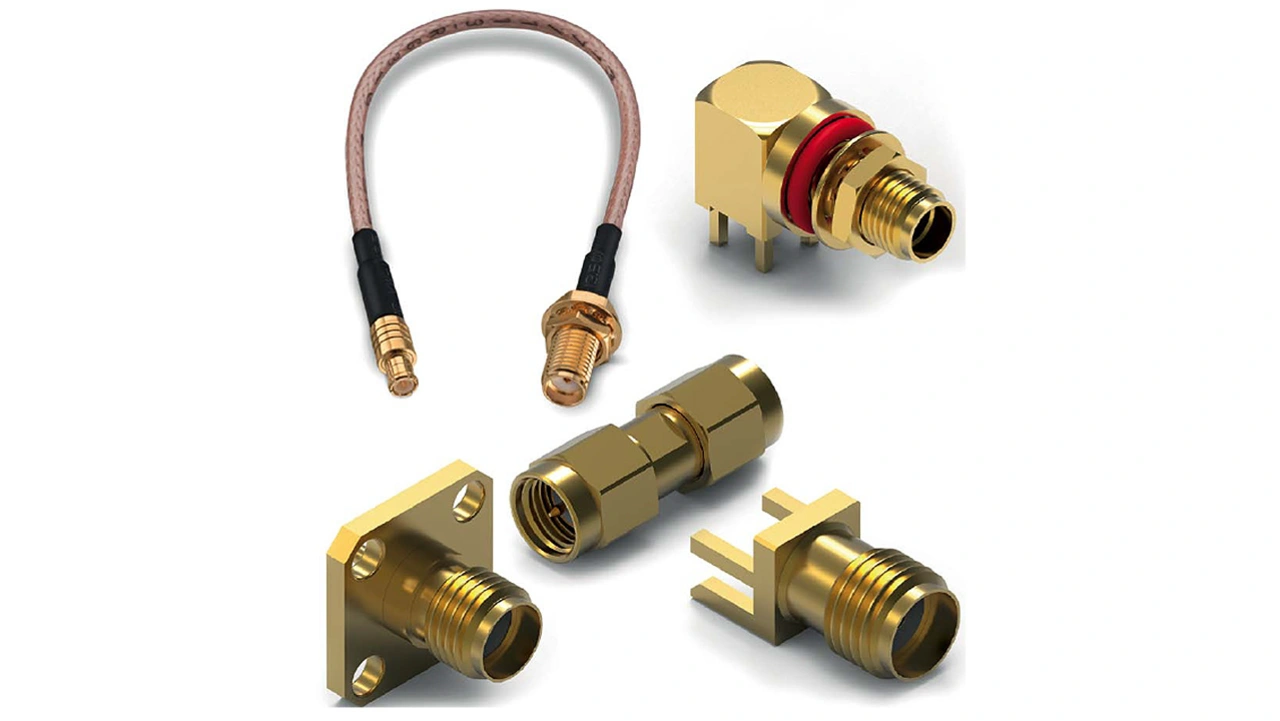

SMA-Steckverbinder sind für Frequenzbereiche von DC bis 18 GHz ausgelegt und weisen eine Nennimpedanz von 50 Ω auf. Die Schraubkupplung sorgt selbst in Umgebungen mit starken Vibrationen für eine sichere Verbindung. Um den gängigen Anforderungen in der Industrie gerecht zu werden, bietet Würth Elektronik verschiedene Steckverbinder für Leiterplatten und Schalttafeln mit rechtwinkligen oder geraden Topologien in verschiedenen Ausrichtungen und mit diversen Anschlusstypen, optional auch mit rückwärtiger Schottverschraubung sowie vielen Varianten zur Gehäusemontage (Bild 1). Die Standardschnittstellen der SMA-Typen sind nach MIL-STD-348 festgelegt und verfügen über vergoldete Kontakte. Ergänzt wird das Portfolio der HF-Steckverbinder durch Adapter bis hin zu vorkonfektionierten Anschlusskabeln – allesamt passend für die vielfältigen Bedürfnisse und Anforderungen wie etwa in Kommunikations-, Übertragungs- und Drahtlosanwendungen sowie in der Prüf- und Messtechnik.

SMA-Steckverbinder sind für Frequenzbereiche von DC bis 18 GHz ausgelegt und weisen eine Nennimpedanz von 50 Ω auf. Die Schraubkupplung sorgt selbst in Umgebungen mit starken Vibrationen für eine sichere Verbindung.

Jobangebote+ passend zum Thema

Um den gängigen Anforderungen in der Industrie gerecht zu werden, bietet Würth Elektronik verschiedene Steckverbinder für Leiterplatten und Schalttafeln mit rechtwinkligen oder geraden Topologien in verschiedenen Ausrichtungen und mit diversen Anschlusstypen, optional auch mit rückwärtiger Schottverschraubung sowie vielen Varianten zur Gehäusemontage (Bild 1). Die Standardschnittstellen der SMA-Typen sind nach MIL-STD-348 festgelegt und verfügen über vergoldete Kontakte. Ergänzt wird das Portfolio der HF-Steckverbinder durch Adapter bis hin zu vorkonfektionierten Anschlusskabeln – allesamt passend für die vielfältigen Bedürfnisse und Anforderungen wie etwa in Kommunikations-, Übertragungs- und Drahtlosanwendungen sowie in der Prüf- und Messtechnik.

Aufgebaut ist die Koaxialstruktur mit einem zentralen Innenleiter, der konzentrisch von einer Isolierschicht (Dielektrikum) umgeben und in einem zylindrischen Außenleiter eingebettet ist. Dem Dielektrikum kommt eine wichtige Aufgabe zu: Denn die üblicherweise aus Kunststoff wie Polytetrafluorethylen (PTFE) gefertigte Isolierschicht verhindert, dass es zu einem Kurzschluss zwischen Innen- und Außenleiter kommt. Überdies wird durch die Wahl eines geeigneten Dielektrikums die Kapazität des Koaxialkabels kontrolliert. Die Kapazität ist entscheidend für die Impedanz des Kabels, die für die Signalübertragung wichtig ist. Zudem beeinflusst das Dielektrikum die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen im Kabel, verleiht dem Koaxialkabel mechanische Festigkeit sowie Stabilität und sorgt dafür, dass der Innenleiter zentriert bleibt. Auf die Koaxialsteckverbinder präzise abgestimmt ist einerseits die Übertragungsleitung, deren einzelne Kabelelemente mit konstanten Leiterabmessungen und Leiterabständen für eine effiziente Funktionsweise sorgen. Andererseits gehört gerade die Verbindung des koaxialen Steckers zur Leiterplatte zur Königsdisziplin.

| RG versus UL für Koax-Kabel |

|---|

| Die meisten Koaxialkabel sind durch eine RG-Nummer (Radio Guide) gekennzeichnet, die in einer militärischen Spezifikation festgelegt ist. Die Kabel unterscheiden sich nach Innen- und Außendurchmesser, Gestaltung des Innenleiters, Art des Dielektrikums, Abschirmungsart und Mantelmaterial. Darüber hinaus vergibt Underwriters Laboratory (UL) für jede zugelassene AWM-Konstruktion (Appliance Wiring Material) eine andere »Style«-Nummer und listet einige Spezifikationen auf, wie etwa den Messbereich, das Isoliermaterial, die Temperatur- und die Spannungsbelastbarkeit. |

Übertragungseffizienz vom Stecker zur Platine sicherstellen

Das größte Problem besteht darin, eine konstante Impedanz von 50 Ω sicherzustellen. Daher hat die Impedanzanpassung einen entscheidenden Einfluss auf die Übertragungsqualität der Hochfrequenzleitung auf der Platine. Selbst wenn die Impedanz der Leiterbahn bereits angepasst wurde, kann es durch den Anschluss eines koaxialen Steckverbinders an die Leiterplatte aufgrund von Reflexionen zu Fehlanpassungen und Signalverzerrungen kommen.

Es gibt verschiedene Arten von Hochfrequenzleitungen auf der Leiterplatte. Die Wahl der passenden Übertragungsleitung richtet sich nach der Anwendung. Unterschieden wird zwischen Streifenleitung, Mikrostreifenleitung und koplanarem Wellenleiter. Leiterplatten mit koaxialen Steckverbindern werden im Allgemeinen als koplanare Wellenleiter mit Massefläche aufgebaut. Beim Design einer Hochfrequenzleitung sind einige Faktoren zu berücksichtigen: Neben der Wahl des Leiterplattenmaterials, kommt es auch auf die dielektrische Konstante des Basismaterials, gleichwohl auch auf deren Substrathöhe an. Die Stärke der Leiterbahn, Kupferdicke und die dielektrische Konstante der Beschichtung (Lötstopplack) sind ebenfalls zu beachten.

Um die erforderliche charakteristische Impedanz zu erreichen, müssen die Leiterbahnbreite und der Abstand des Signalleiters zu den koplanaren Massestreifen im richtigen Verhältnis sein. Während schmalere Leiterbahnen schwerer zu beherrschen sind, benötigen breitere Leiterbahnen mehr Platz auf der Platine. Zudem kann die Leiterbahnbreite aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen. Da die Wellenimpedanz und die Substrathöhe des Dielektrikums nicht variabel sind, definieren diese beiden Parameter die Leiterbahnbreite. Hingegen ist der Abstand zwischen Signalleiter und den koplanaren Massestreifen etwas heikel: Ein Unterschied von 0,01 mm kann bereits eine Abweichung der Impedanz von 1 Ω bis 2 Ω bedeuten. Daher ist es für die Festlegung dieses Parameters wichtig, die Fertigungstoleranzen des Leiterplattenherstellers gut zu kennen.

Nicht minder herausfordernd ist die Kontaktierung des Signalpins des Koax-Steckverbinders mit der Leiterplatte: Wenn der Signalpin des Steckverbinders die Leiterbahn kontaktiert, erhöht dieser die Leiterbahn durch seine vorgegebene Größe und das hinzugefügte Lot durch den Lötvorgang. Durch diese Verdickung verringert sich die Impedanz an dieser Stelle, es entsteht eine Störstelle, die sich jedoch durch eine Anpassung der Leiterbahnbreite korrigieren lässt.

Tücken der End-Launch- Koax-Steckverbinder

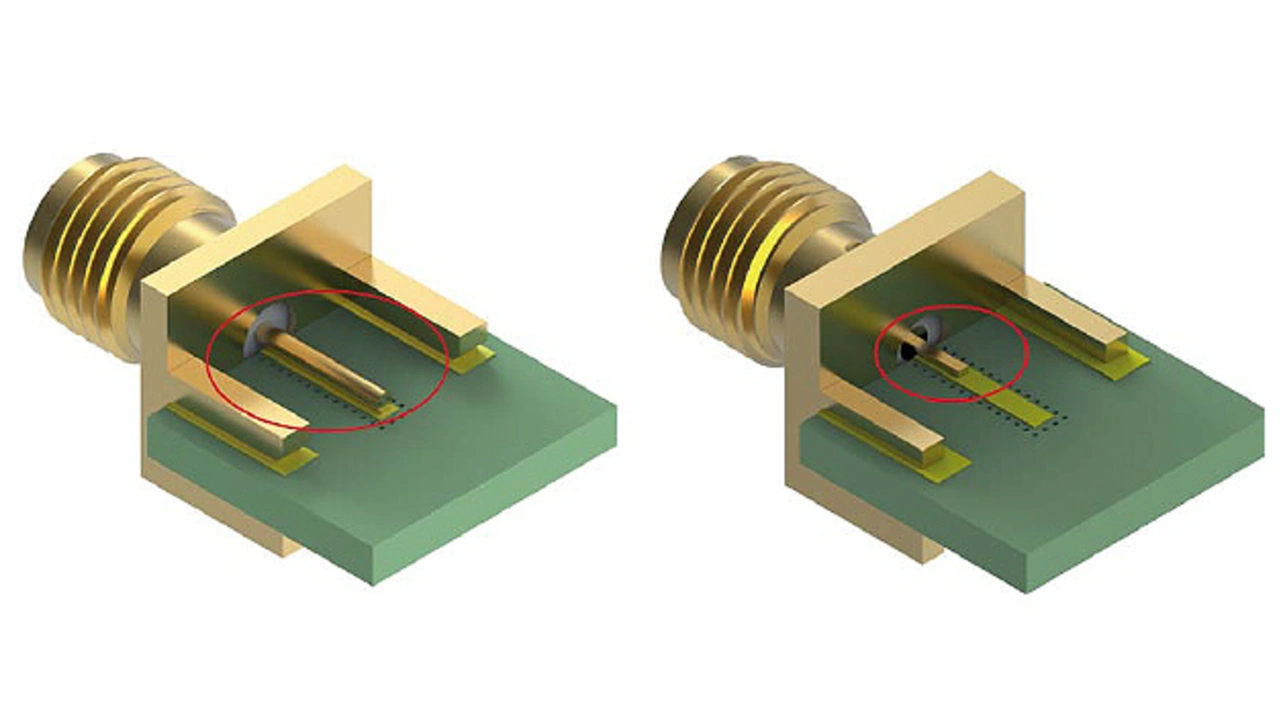

Dreh- und Angelpunkt ist der Signalweg zwischen den Steckverbindern und der Leiterplatte. Fehlanpassungen sind bei Steckverbindern, die für hohe Frequenzen ausgelegt sind, stets ein kniffliges Problem. Daher ist es wichtig, den richtigen SMA-Anschlusstyp für die jeweilige Anwendung auszuwählen. Eine probate Steckverbinderlösung hierfür sind die sogenannten End-Launch-Modelle, die als Drehkontakte oder Flachanschlüsse (Bild 2) bei Würth Elektronik für die beiden Leiterplattenstärken von 1,1 oder 1,6 mm erhältlich sind. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihrer mechanischen Stabilität, sondern auch hinsichtlich ihrer Wirkung auf das Signalleitungslayout der Platine.

Der Kontaktbereich zwischen dem Lötende des Signalleiters und der Signalleiterbahn auf der Leiterplatte ist entscheidend, um einen guten Impedanzabgleich und damit einhergehend eine hohe Übertragungsqualität zu erzielen. Geringere Impedanzabweichungen im Kontaktbereich erlauben höhere Frequenzen. Wegen der kleineren und dünneren Lötenden lassen sich Flachanschlüsse relativ einfach und mit weniger starken Fehlanpassungen auf Signalleitungen umsetzen. Im Gegensatz dazu ist der Aufwand, der bei Drehkontakten unternommen werden muss, um auch für Frequenzen über 6 GHz gute Impedanzwerte zu erzielen, ungleich höher. Ebenso ist der durch den mechanischen Aufbau bedingte Spaltunterschied zwischen Flachanschluss und Drehkontakt für den Impedanzabgleich entscheidend.

Für einen Impedanzabgleich von 50 Ω sollte die Signalleitung auf der Leiterplatte eine niedrigere Impedanz aufweisen, um den Impedanzanstieg im Kontaktbereich von Lötende und Signalleitung ausgleichen zu können. Mechanisch betrachtet sind Drehkontakte robuster als Flachanschlüsse, die bei Montage und/oder Fertigung leicht beschädigt werden können.

- Koax-Lösungen für hohe Signalintegrität

- Geschickter Dreh mit den Drehkontakten