Aufbruch in eine neue Debug-Dimension

Multi-Core-MCUs effizient debuggen

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

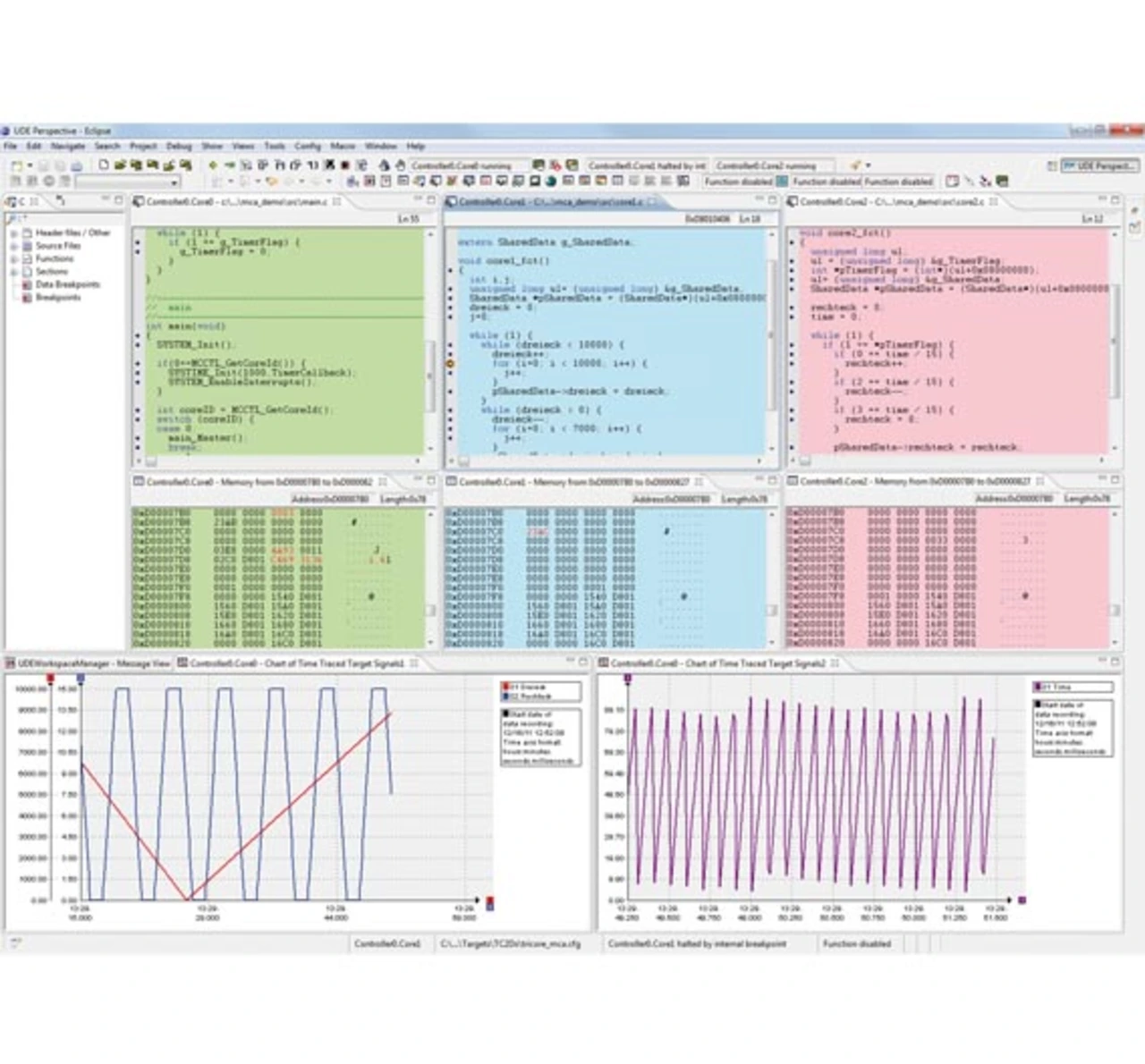

Bilder sagen mehr als Worte

Ein weitere, nicht zu unterschätzende Herausforderung beim Multi-Core-Debugging ist eher von visueller Natur. Im Vergleich zu einem Single-Core-System ist die Menge an Debug-Informationen, die der Anwender letztendlich verarbeiten, analysieren und interpretieren muss, immens, die Darstellungskapazität durch die Arbeitsplatzrechner und Monitore allerdings zumeist ziemlich beschränkt. Für den Debugger stellt dies eine Gratwanderung dar. Welche Informationen werden gleichzeitig auf dem Bildschirm benötigt, auf welche Informationen kann zugunsten der Übersichtlichkeit verzichtet werden? Um Entwicklern ihre Arbeit zu erleichtern, bedienen sich moderne Debugger wie die UDE von PLS deshalb des Framework-Konzeptes. Auch wenn für jede CPU ein spezifischer, auf den jeweiligen Prozessorkern zugeschnittener Core-Debugger existiert, sieht der Anwender davon nichts. Die Core-Debugger sind als Komponenten in einem Framework gekapselt, das als Bindeglied zur grafischen Oberfläche dient. Damit ist es möglich, unterschiedliche Targets, im Falle von Multi-Core-MCUs unterschiedliche heterogene Prozessorkerne, unter einer Oberfläche zu debuggen. Core-to-Core-Interaktionen lassen sich so einfacher visualisieren und vom Anwender leichter erfassen. Das intelligente Fenster-Management moder-ner Oberflächen-Frameworks wie Eclipse hilft dem Anwender zudem, die für ihn sinnvollste Darstellung zu wählen. Einzelne Fenster für Code, Variablen oder Speicherinhalte für die jeweiligen CPUs können sogar gruppiert oder auch farblich hervorgehoben werden (Bild 5).

Die genannten Beispiele zeigen, dass bei Multi-Core-basierten Steuergeräten die Debug-Unterstützung auf dem Chip die entscheidende Rolle spielt. Macht man sich diese durch eine flexible und komponentenbasierte Debugger-Architektur wie die Universal Debug Engine unter einer mächtigen Benutzeroberfläche wie Eclipse nutzbar, so ist man von Anfang an auf der sicheren Seite.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Multi-Core-MCUs effizient debuggen

- Häufige Fehlerbilder beim Umstieg auf Multi-Core-MCUs

- Kein übergreifender Zeitbezug für Multi-Core-Systeme

- Jenseits von Stop & go

- Bilder sagen mehr als Worte