Tipps und Tricks

Robuste Schaltregelsysteme designen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Regelkreis-Stabilität und Messung von Lasttransienten

Die für jeden Schaltregler wichtige Analyse der Regelkreis-Stabilität hilft, das Verhalten des Reglers genau zu verstehen. Ist die nötige Ausrüstung vorhanden, gehen die eigentlichen Messungen zügig vonstatten. Mehr Arbeits- und Zeitaufwand muss dagegen investiert werden, wenn mit dem Ziel einer besseren Regler-Performance eine Feinabstimmung der Kompensationsbauelemente erforderlich ist. Diesen Punkt sollten Ingenieure keinesfalls übersehen, da es leicht zu Produktionsausfällen oder Störungen im Feld kommen kann, wenn nicht richtig optimiert wird. Es handelt sich hierbei um eines der häufigsten Probleme im Zusammenhang mit Schaltreglern. Und weil es um das Regelungssystem insgesamt geht, können die IC-Hersteller keine Garantie für die Stabilität des Regelkreises geben. Stattdessen finden sich in den Datenblättern stets genaue Richtlinien und Gleichungen für das Design eines stabilen Reglers.

Parasitäre Effekte und Wechselwirkungen auf der Systemebene können gelegentlich dazu führen, dass sich mit dem Messen der Regelkreis-Stabilität kein vollständiges Verständnis des Reglerverhaltens gewinnen lässt. Deshalb muss auch auf der Systemebene eine Analyse des Lastsprungverhaltens im Zeitbereich angestellt werden, um festzustellen, ob der Regler bei großen Lastsprüngen stabil ist oder nicht.

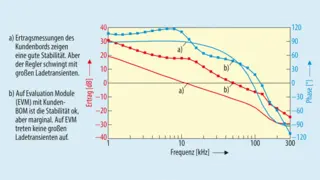

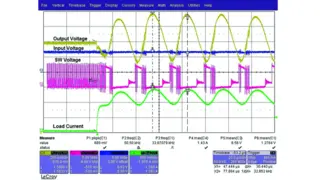

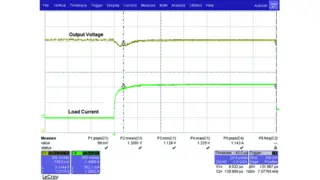

Bild 5 (siehe Bildergalerie unten) zeigt das Bode-Diagramm für das elektronische Steuergerät eines Kunden und für ein Evaluation Module (EVM) mit derselben Schaltung. Das Ansprechverhalten des Regelkreises ist unterschiedlich und die großen Lastsprünge führten in der ECU zu Oszillationen. Die Bilder 6 und 7 (der Bildergalerie unten) geben das Lastsprungverhalten vor bzw. nach dem Optimieren der Kompensation wieder. Die Bilder 8 und 9 (der Bildergalerie unten) illustrieren, welche Auswirkungen das Hinzufügen eines zur Störgrößenaufschaltung dienenden Kondensators im Rückkoppelpfad hat. Wie man sieht, nimmt die Bandbreite bei einem großen CFF-Wert zu, während die Phasen- und Verstärkungsreserve gravierend zurückgeht, was zu Stabilitätsproblemen führen kann.

Jobangebote+ passend zum Thema

Guter Rat ist nicht teuer

Regelkreis-Stabilität

- Bei der Auswahl der Induktivität, der Ausgangskondensatoren und der Kompensationsbauelemente die Richtlinien und Gleichungen im Datenblatt beachten und einhalten.

- Keine Filterbauteile in den Rückkoppelpfad einbauen, solange das im Datenblatt nicht ausdrücklich empfohlen wird.

- Simulationen können als Referenz herangezogen werden, jedoch sind Messungen an der realen Leiterplatte unumgänglich, weil sich das Layout auf die Regelkreis-Stabilität auswirken kann. Die Ausarbeitung des Layouts muss deshalb sorgfältig erfolgen.

- Ein Stabilitätskriterium ist eine Phasenreserve von über 45° und eine Verstärkungsreserve von mehr als10 dB. Die Messung der Regelkreis-Stabilität ist eine lineare Kleinsignal-Analyse. Das Großsignal-Verhalten muss mit Messungen des Lastsprungverhaltens verifiziert werden.

- Lastsprung-Messungen mit Wechseln zwischen minimaler und maximaler Last durchführen. Dabei darf der Regler nicht ins Schwingen geraten. Sollte der Regler nach einem Lastsprung schwingen oder lange Zeit zum Einschwingen benötigen, muss dieses Problem durch Optimierung des Regelkreises angegangen werden.

- Auf Kondensatoren zur Störgrößenaufschaltung verzichten, solange das im Datenblatt oder im Datenblatt des Anbieters nicht empfohlen wird. Weil große Störgrößenaufschaltungs-Kondensatoren außerdem Stabilitätsprobleme hervorrufen können, sollten diese auf den minimalen Wert beschränkt bleiben, der gerade noch einen stabilen Betrieb ermöglicht.

Netzschwankungen beim Ein- und Ausschalten sowie beim Softstart

Weil bei vielen Reglern Vorgaben bezüglich der minimalen Ein- und Ausschaltzeit bestehen, ist der Eingangsspannungsbereich begrenzt, in dem sie mit der vollen garantierten Leistungsfähigkeit arbeiten können. Einige Regler bieten zwar eine Betriebsart mit 100 Prozent Tastverhältnis, sind dabei aber – wie bereits erläutert – mit bestimmten Performance-Einschränkungen behaftet. Unter bestimmten Übergangsbedingungen kann es passieren, dass die Eingangsspannung des Reglers in die Nähe der Ausgangsspannung abfällt oder sogar kleine als diese wird. Ebenso kann die Eingangsspannung weit ansteigen, wodurch die Mindest-Einschaltzeit nicht mehr eingehalten wird.

Alle diese kurzzeitigen Zustände können zu einem eigenartigen Verhalten des Reglers führen. Einige Regler können Probleme mit der Anstiegsgeschwindigkeit der Eingangsspannung haben, weil die internen Schaltungen möglicherweise eine gewisse Zeit benötigen, um auf plötzliche Änderungen der Eingangsspannung zu reagieren. Beim Ein- und Ausschalten kann es zu Über- und Unterschwingern an den Uin-, SW/Phase- oder Uout-Pins kommen, und während des Einschaltens kann ein hoher Inrush-Strom der Induktivität eine übermäßig hohe Verlustleistung in dem Baustein verursachen.

In den meisten Reglern sind Softstart-Funktionen vorhanden, die den Inrush-Strom der Induktivität und das Hochfahren der Ausgangsspannung kontrollieren. Die Softstart-Funktion ist ein wichtiges Feature zum Schutz des Bausteins vor übermäßigen Inrush-Strömen, wobei die Softstart-Zeiten dabei an die verwendeten L- und C-Werte angepasst werden müssen. Einige Bausteine verfügen über eine interne Softstart-Funktion und unterstützen dann in der Regel nur einen begrenzten Bereich von L- und C-Werten. Hier sollte man sich genau an die Richtlinien im Datenblatt halten.

Es ist immer empfehlenswert, den Regler (mithilfe des EN-Pins) zurückzusetzen, wenn Uin der Ausgangsspannung sehr nahe kommt. Das gewährleistet, dass die Ausgangsspannung mit einem ordnungsgemäßen Softstart zurückkehrt. Ohne Reset des Reglers kann es passieren, dass der Baustein keinen Softstart ausführt, was einen unkontrollierten Inrush-Strom in die Induktivität sowie Überschwinger an Uout herbeiführt. Außerdem müssen das Start-up- und Abschaltverhalten des Reglers auf mögliche Überschwinger oder Inrush-Ströme in die Induktivität überprüft werden, als deren Folge die Kenndaten des Bausteins überschritten werden könnten.

Thermische Aspekte und das Missionsprofil

Die thermischen Eigenschaften hängen in hohem Maß von der Umgebung der Applikation, der Leiterplatte und der Verbindung des Power Pads mit dem Wärmeableit-Pad der Leiterplatte ab. Empfehlenswert ist es stets, Messungen am realen Steuergerät vorzunehmen anstatt theoretische Berechnungen anzustellen.

Die Angabe der maximalen Betriebstemperatur im Datenblatt bedeutet keinesfalls eine Garantie, dass das Bauelement während seiner gesamten Lebensdauer bei dieser Temperatur betrieben werden darf. Besitzt das Bauelement die Klassifizierung Q1 Grade 1, so garantiert der Hersteller eine Betriebszeit bei hohen Temperaturen (High Temperature Operating Life, HTOL) von 1.000 Stunden bei einer Temperatur von 125 °C (bzw. von 400 Stunden bei 150 °C). Werden diese Zahlen infolge des Missionsprofils beim Einsatz des Bausteins überschritten, leisten die Hersteller im Regelfall keinerlei Garantie.

Die meisten Schaltregler-Bausteine besitzen für den Eigenschutz Thermal-Shutdown-Funktionen, die ansprechen, sobald die Sperrschichttemperatur einen bestimmten Maximalwert überschreitet. Dieses Feature ist jedoch nur ein sekundärer Schutz, und in der realen Anwendung sollte darauf geachtet werden, dass dieser Schutz nicht anspricht. Meist liegt nämlich die

Absprechtemperatur der Thermal-Shutdown-Funktion über der maximal

zulässigen Sperrschichttemperatur des Bausteins. Die IC-Hersteller können die Funktionalität außerhalb der elektrischen Spezifikationen aber nicht bei allen Anwendungsbedingungen garantieren.

Die thermischen Eigenschaften des Bausteins hängen in hohem Maße vom Leiterplatten-Design ab, sodass im Interesse präziserer thermischer Abschätzungen reale Messungen an den Applikations-Boards erforderlich sind. Wenn der Baustein gemäß dem Missionsprofil der Applikation bei hohen Temperaturen eingesetzt wird, wird empfohlen, vom Hersteller eine Schätzung der Lebensdauer einzuholen. Es ist nicht empfehlenswert, sich nur auf die Thermal-Shutdown-Funktion als Schutzmechanismus zu verlassen. Darüber hinaus sollte die Sperrschichttemperatur des Bausteins unter der im Datenblatt angegebenen empfohlenen Betriebstemperatur eingehalten werden.

Überlegungen zum Layout

Das Layout ist ein entscheidendes Element eines guten Stromversorgungs-Designs. Auf verschiedenen Signalpfaden kommt es zu schnell veränderlichen Strömen und Spannungen, die mit Streuinduktivitäten oder parasitären Kapazitäten in Wechselwirkung treten und Störgrößen erzeugen oder die Leistungsfähigkeit der Stromversorgung beeinträchtigen können. Es ist in jedem Fall sinnvoll, die Parasitics der Leiterplatte für den Haupt-Leistungspfad und wichtige Signale zu extrahieren. Sehr wichtig sind zum Beispiel die parasitäre Induktivität vom Eingangskondensator zum Versorgungsanschluss, die parasitäre Kapazität von der SW-Fläche zum GND-Pin sowie die parasitären Widerstands- und Induktivitätswerte der Massefläche. Auf dem Markt werden zahlreiche Software-Werkzeuge zum Extrahieren der Leiterplatten-Parasitics angeboten.

Messanordnung

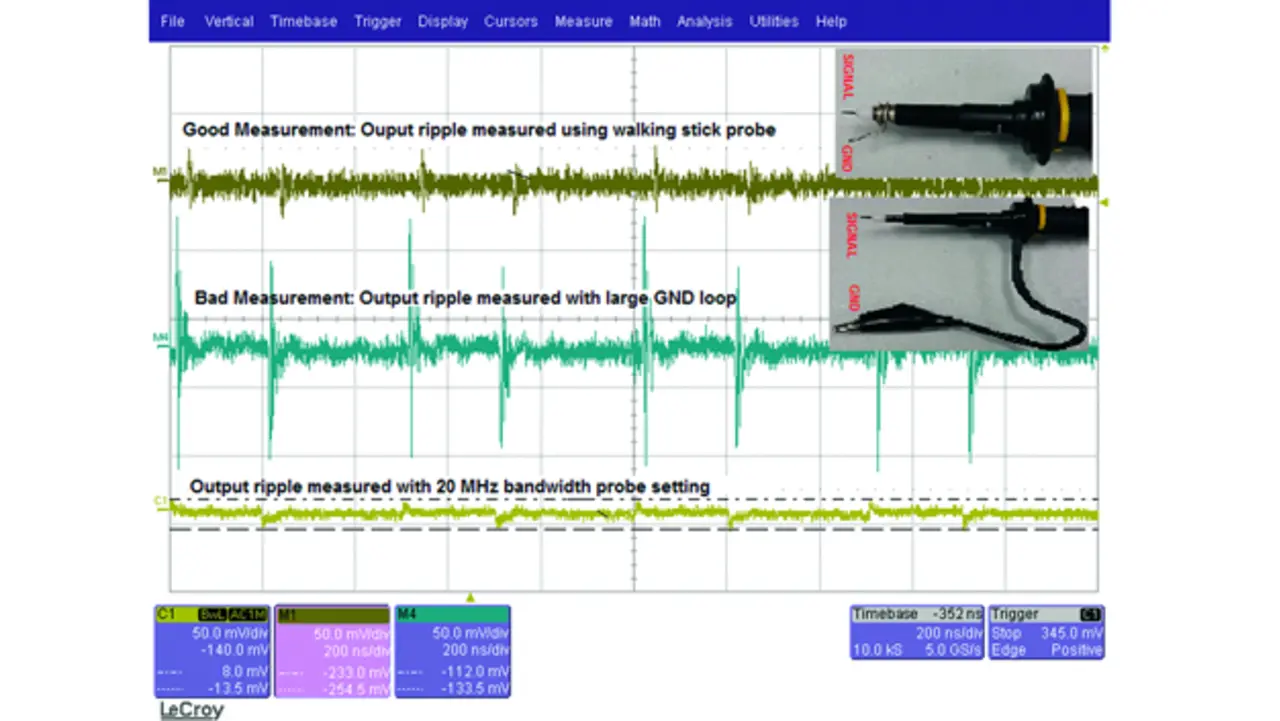

Es ist sehr wichtig, beim Prüfen der Schaltregler mit dem richtigen Messaufbau zu arbeiten. Die Spannungswelligkeit zum Beispiel sollte direkt am Ausgangskondensator mit einem breitbandigen differenziellen Tastkopf oder nach der Walking-Stick-Methode gemessen werden. Hochfrequente Über- und Unterschwinger an Pins des Bausteins sollten direkt am Pin mit einem breitbandigen Tastkopf und einer möglichst kurzen Masseverbindung nach der Walking-Stick-Methode gemessen werden. Zur Messung von Transienten wie etwa Inrush-Strömen oder Netz- und Lasttransienten ist eine gute eingangsseitige Stromversorgung erforderlich. Die Verwendung einer echten Autobatterie empfiehlt sich bei der Optimierung von Schaltungen, die direkt von der Stromversorgung beeinflusst werden – zum Beispiel bei der Optimierung

des Inrush-Stroms während der Start-up-Phase. Elektronische Verbraucher nehmen oft gepulste Ströme auf oder weisen unterschiedliche Impedanz-Charakteristika auf. Bei Welligkeits-, Lasttransienten- und Stabilitätsmessungen ist es deshalb stets ratsam, mit einer rein ohmschen Last zu arbeiten. Bild 10 verdeutlicht, wie gravierend der Einfluss der Messtechniken mit dem Oszilloskop auf die Ergebnisse ist.

Beim Prüfen von Schaltreglern mit der richtigen Messanordnung zu arbeiten, ist sehr wichtig, denn fehlerhafte Messungen können zu falschen Schlussfolgerungen und einem schlechten Design führen. Notwendig sind auch Messungen bei verschiedenen Umgebungstemperaturen, weil die Leistungsfähigkeit von Schaltreglersystemen über die Temperatur beträchtlich variieren kann.

Der Autor

Krishnamurthy Hegde

hält einen Bachelor-Abschluss in Elektronik und Kommunikationstechnik und ein Master-Abschluss im VLSI- und Systemdesign. Bevor er 2011 zu TI India kam, arbeitete er sieben Jahre in der Entwicklung von elektronischen Steuergeräten für Kraftfahrzeugbremsen. Bei TI India war er dreieinhalb Jahre als Charakterisierungs- und Prüfingenieur für schnelle Mehrkanal-ADCs und AFEs zum Einsatz in Medizin- und Automotive-Anwendungen eingesetzt. 2015 wechselte er zu TI Deutschland und arbeitet als Applikationsingenieur für Automotive-Schaltregler im Mixed Signal Automotive Team von TI. Er ist für die Applikationsunterstützung für einkanalige Automotive-Schaltreglerbausteine und Power Management ICs (PMICs) für ADAS-Anwendungen zuständig.

- Robuste Schaltregelsysteme designen

- Low-Power-Modus

- Regelkreis-Stabilität und Messung von Lasttransienten