Tipps und Tricks

Robuste Schaltregelsysteme designen

Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick darüber, worauf beim Design von Schaltreglersystemen für die widrigen Einsatzbedingungen im Fahrzeug zu achten ist. Hierfür werden reale Anwendungsfälle beschrieben. Ziel: Stromversorgungs-Entwicklern beim Design von Schaltreglersystemen zu helfen.

Bei den meisten in Kraftfahrzeugen eingesetzten elektronischen Steuergeräten (Electronic Control Units, ECUs) sind Schaltregler ein unerlässliches Element, um die Versorgungsspannungen für die verschiedenen elektronischen Bauelemente zu erzeugen. Raue Einsatzbedingungen, strikte Qualitätsvorgaben und strenge rechtliche Anforderungen können selbst einfache Schaltregler-Designs scheitern lassen, wenn sie nicht korrekt entworfen und verifiziert werden. Versagt ein Schaltreglersystem, ist die erste Vermutung, dass etwas mit dem verwendeten Regler-IC nicht stimmt. Doch dieser Baustein kann nur dann einwandfrei arbeiten, wenn die externen Schaltungen und Anwendungsbedingungen den Anforderungen entsprechen. Hinzu kommt, dass ein Regler-IC ebenso wie jedes andere Bauelement bestimmte Toleranzen aufweist, die beim Systemdesign berücksichtigt werden müssen. Bei der Validierung gilt es deshalb

etwaige grenzwertige Bedingungen im Design aufzudecken. Eine entscheidende Rolle dabei spielt die optimale Auswahl wichtiger Bauelemente.

Jobangebote+ passend zum Thema

Das Regler-IC

Auf dem Markt werden Schaltregler-ICs mit den unterschiedlichsten Topologien und Features angeboten, sodass die Auswahl abgestimmt auf die jeweiligen Applikationsanforderungen und Kostenvorgaben getroffen werden kann. Bei Bausteinen nach dem Voltage-Mode-Prinzip ist besonders auf die Kompensation zu achten, weil in diesem Fall das Kompensationsschema besonders komplex ist. Bei Current-Mode-Reglern, die mit mehr als 50 Prozent Tastverhältnis arbeiten, muss nach subharmonischen Schwingungen Ausschau gehalten werden, die durch unzureichende Steilheitskompensation entstehen können.

Hysteretische Regler arbeiten mit wechselnder Schaltfrequenz und benötigen unter Umständen Ausgangskondensatoren mit einem bestimmten Mindest-ESR. Bei Reglern mit eingebauter Kompensation ist im Datenblatt oftmals der zulässige Bereich des LC-Produkts (Produkt aus Ausgangsinduktivität und Ausgangskapazität) vorgegeben. Es ist wichtig, sich an diese Empfehlungen zu halten, weil die intern kompensierten Regler nur für einen schmalen Bereich von LC-Produkten optimiert sind. Sicherheitsrelevante Anwendungen verlangen nach besonderen Bauelementen mit bestimmten Sicherheits-Features, wie die unabhängige Überwachung der Versorgungsspannungen mit separaten Bandgap- und Watchdog-Funktionen. Einige Bauelemente bringen besondere, auf die EMI-Performance ausgerichtete Features, wie die Möglichkeit zur Kontrolle der Anstiegsgeschwindigkeit oder die Spread-Spectrum-Modulation mit. TI bietet eine umfangreiche Palette Automotive-tauglicher Schaltregler und Power-Management-Bausteine.

Wichtig ist es, auf die Angaben der absoluten Maximalwerte für die einzelnen Pins der Bausteine zu achten, und auch genügend Spielraum einzuplanen, um Schwankungen der Versorgungsspannung sowie kurzzeitige Spannungs-Über- und -Unterschwinger zu berücksichtigen. Überschreitungen der absoluten Maximalwerte an Eingängen und SW/Phase-Pins sowie beim Laststrom sind häufige Ursachen für die Beschädigung von ICs.

Induktivität

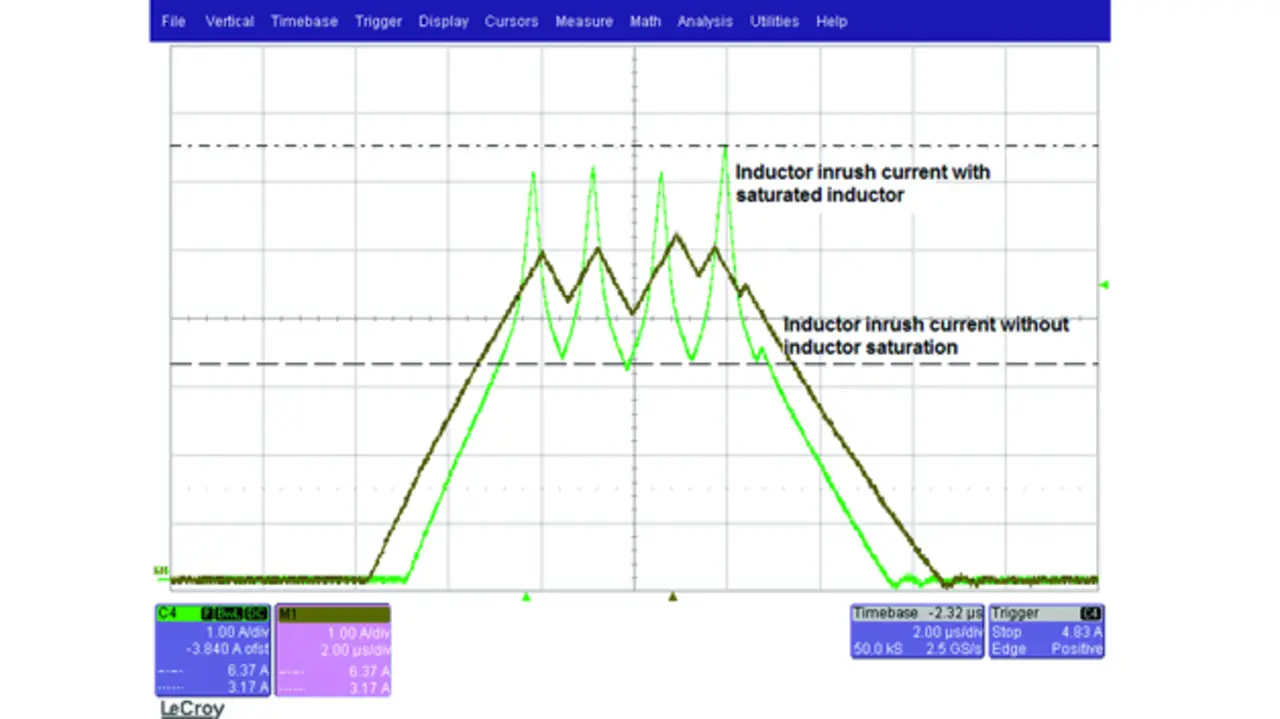

Die Ausgangsinduktivität (Drossel) gehört zu den kritischsten Bauelementen des Schaltreglers und hat entscheidende Auswirkungen auf seine Leistungsfähigkeit. Bei der Berechnung des Induktivitätswerts sollten die Empfehlungen und Gleichungen im Datenblatt Beachtung finden. Findet sich im Datenblatt eine Angabe des Induktivitätsbereichs, handelt es sich dabei oft um die effektive Induktivität unter Einbeziehung von Toleranzen, Temperatur und Laststrom. Weil der DC-Widerstand (Direct Current Resistance, DCR) der Induktivität Auswirkungen auf den Wirkungsgrad des Reglers hat, sollte im Interesse größtmöglicher Effizienz eine Induktivität mit niedrigem DCR-Wert bevorzugt werden. Bei der Auswahl kleiner Chip-Induktivitäten (in Metalllegierungs- oder Dünnfilm-Bauweise) muss abgesehen vom Nennstrom auch auf die Spannungswerte geachtet werden. Auch hinsichtlich ihrer EMI-Eigenschaften können sich verschiedene Induktivitäten unterscheiden. Deshalb empfiehlt es sich, vor der endgültigen Entscheidung die EMI-Performance der vorgesehenen Induktivität zu begutachten. Bild 1 zeigt den schnellen Anstieg des Stroms, wenn die Induktivität in einem typischen Abwärtsregler in die Sättigung gerät. Der für die Induktivität angegebene Sättigungsstrom sollte deshalb größer sein als der Grenzstrom des Reglerbausteins.

Obwohl die Regler über eine eingebaute Strombegrenzung verfügen, kann es bei einer Sättigung der Induktivität während des Betriebs passieren, dass während der Austastzeit der Strommessfunktion der Drosselstrom schnell auf einen hohen Wert ansteigt und das Regler-IC beschädigt. Wenn die Induktivität vollständig in die Sättigung gerät und ihre Induktivität verliert, kann außerdem die Eingangsspannung an den Ausgang durchschlagen und die für niedrige Spannungen ausgelegten Bauelemente am Ausgang des Reglers beschädigen.

Eingangs- und Ausgangskondensator

Bei der Berechnung der Kapazitätswerte des Eingangs- und des Ausgangskondensators sind die Empfehlungen aus dem Datenblatt heranzuziehen. Je nach den vorgesehenen Temperaturbedingungen werden X5R- oder X7R-Kondensatoren verwendet. Letztere werden wegen ihrer Temperaturcharakteristik für die meisten Automobilanwendungen bevorzugt. Normalerweise sind in den Datenblättern der Reglerbausteine die tatsächlichen effektiven Kapazitätswerte angegeben, die unter Berücksichtigung der Toleranzen, der Temperatur und des Spannungs-Deratings berechnet werden müssen. Die Kapazitätswerte von Kondensatoren können abhängig von Vorspannung und Temperatur stark variieren. Der angegebene Standard-Kapazitätswert bezieht sich auf eine DC-Vorspannung von 0 V. Bei einem mit 4,7 µF / 16 V spezifizierten Kondensator kann die tatsächliche Kapazität deshalb bei einer Vorspannung von 16 V DC auf 20 Prozent des Nennwerts einbrechen. Ein zusätzlicher kleiner Kondensator – zum Beispiel 100 nF – am Eingangsspannungs-Pin des Reglerbausteins kann wirksame Hilfe beim Ausfiltern hochfrequenter Störungen leisten.

Wenn der Regler mit starken Lastsprüngen fertig werden und eine geringere Spannungswelligkeit bieten muss, empfiehlt sich die Wahl eines Ausgangskondensators, der 1,5- bis 2-mal größer ist als die berechnete Mindest-Ausgangskapazität. Bei intern kompensierten Reglern dagegen sollte man sich strikt an die Empfehlungen des Datenblatts halten.

Freilaufdiode

Bei asynchronen Abwärtsreglern ist die Wahl der Freilaufdiode wichtig für den Wirkungsgrad und die thermischen Eigenschaften. Hierbei sollte die Wahl auf eine Schottky-Diode mit geringem Spannungsabfall und einem kleinen Leckstrom in Sperrrichtung fallen. Bei synchronen Reglern kann eine externe Schottky-Diode dazu beitragen, die Unterschwinger am SW/Phase-Pin zu reduzieren und das Rausch- und EMI-Verhalten dadurch zu verbessern. Während der Austastzeit fließt ein Strom durch die interne Body-Diode des masseseitigen Transistors. Diese Body-Diode aber weist einen größeren Spannungsabfall und ein langsameres Erholverhalten auf als die Schottky-Diode.

Wenn der Wirkungsgrad des Reglers eine hohe Priorität hat, sollte im Datenblatt der Diode auf die Angabe des Leckstroms in Sperrrichtung bei hohen Temperaturen geachtet werden. Bei Synchronreglern kann das Hinzufügen einer externen Diode einen Einfluss auf die Strommessung des masseseitigen Transistors haben. Vor der Verwendung einer solchen Diode sollte mit dem Hersteller des Regler-IC Rücksprache gehalten werden.

Betriebsarten des Reglers

Wichtig ist es, abhängig von den Anforderungen der Applikation, die Betriebsarten des Reglers festzulegen. Einige Bauelemente wechseln abhängig vom Laststrom selbsttätig vom Stromspar- in den PWM-Modus, während die Betriebsart bei anderen Reglern über einen speziellen Mode-Pin eingestellt wird.

- Robuste Schaltregelsysteme designen

- Low-Power-Modus

- Regelkreis-Stabilität und Messung von Lasttransienten