Tipps und Tricks

Robuste Schaltregelsysteme designen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Low-Power-Modus

Einige Bauelemente haben einen speziellen Stromspar- oder Low-Power-Modus, in dem besondere Techniken, wie das Abschalten eines Großteils der internen Schaltungen für eine optimierte Regler-Effizienz sorgen. Solche Regler kommen im Low-Power-Modus auf einen hohen Wirkungsgrad von über 80 Prozent und verfügen oft über einen speziellen Pin, um den Wechsel zwischen Stromspar- und PWM-Betriebsart zu steuern. Ebenso gibt es Bausteine, die je nach der Höhe des Laststroms automatisch zwischen den Betriebsarten wechseln.

Einige Bauelemente nutzen bei geringer Ausgangsleistung nur den Pulse-Skipping-Modus, um die Schalt- und Gate-Treiber-Verluste zu senken. Allerdings ist bei diesen Reglern der Wirkungsgrad bei geringer Last meist um rund 50 Prozent schlechter. Wenn die Anwendung nach hoher Effizienz im Stromspar-Modus verlangt, sind solche Bausteine deshalb möglicherweise nicht ideal. Auch der Eingangsstrom des Reglers kann unter dem Einfluss vieler externer Faktoren, beispielsweise Ausgangs-Induktivität und -Kondensator stark variieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

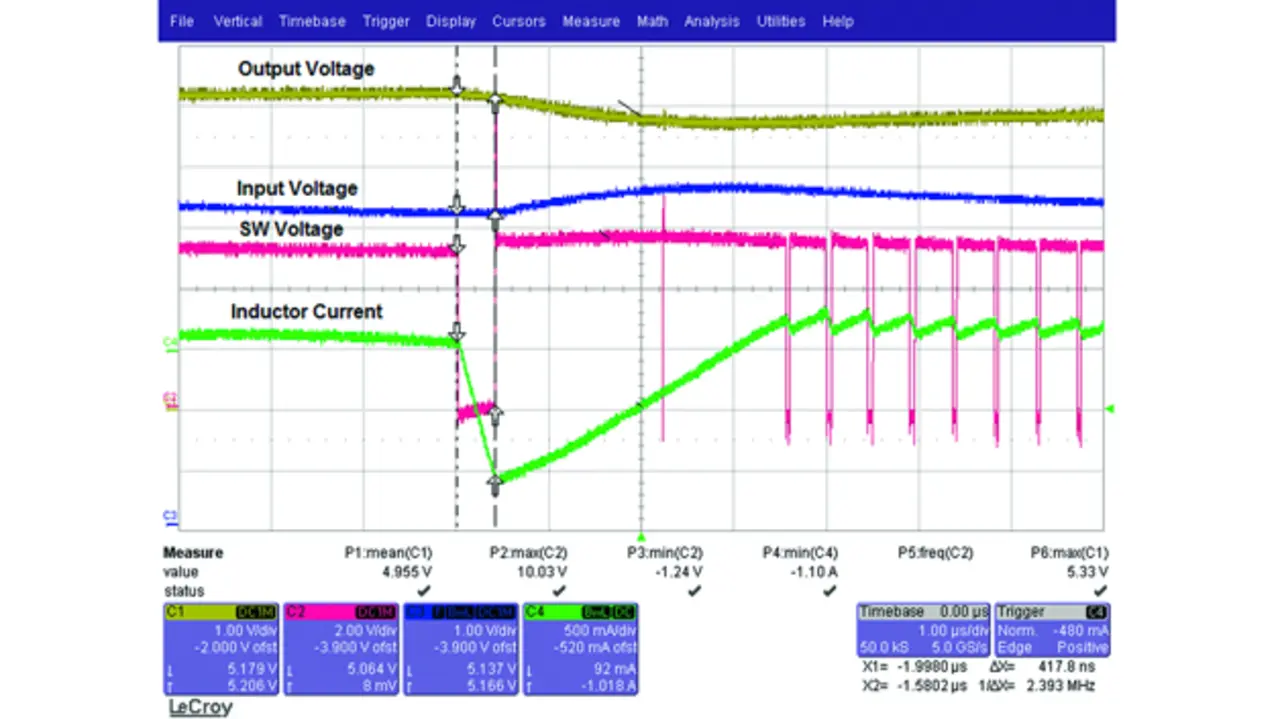

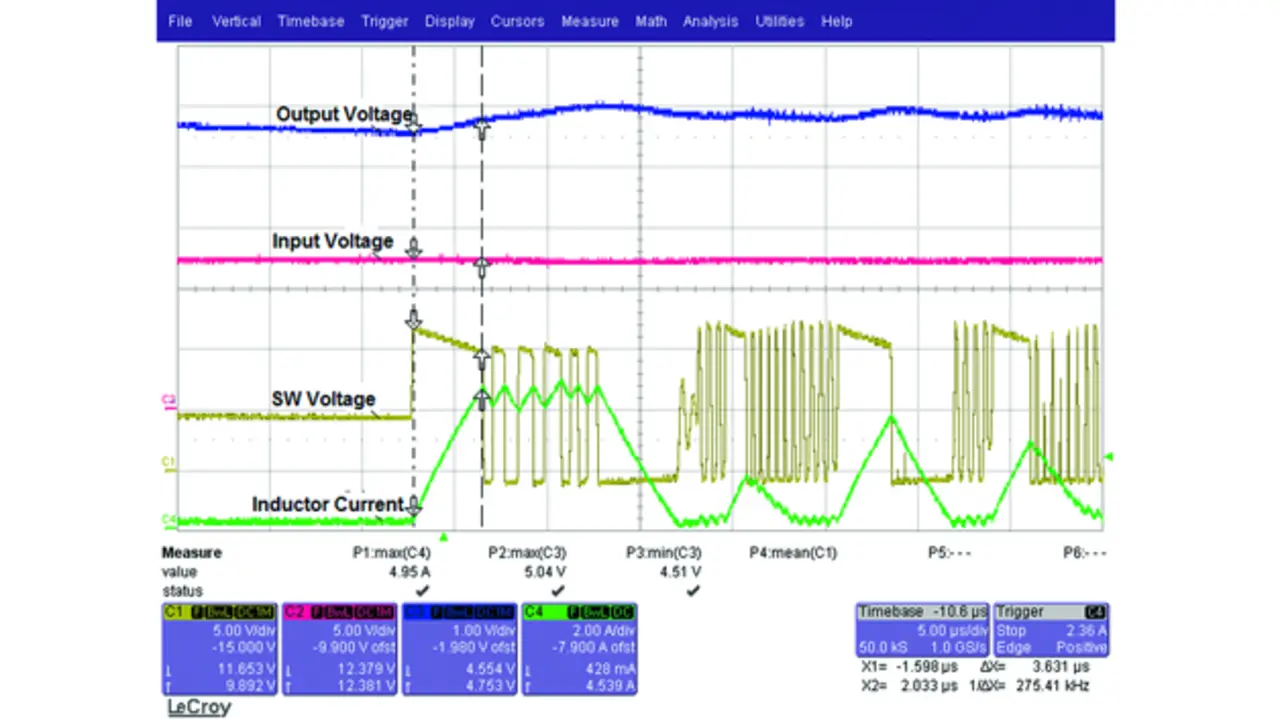

Die Ausgangswelligkeit wird im Low-Power-Modus deutlich höher ausfallen. Das Schaltverhalten des Reglers wird größtenteils vom Laststrom bestimmt. Häufig kommt es zu starken Abfällen, gefolgt von sehr kurzen Schaltimpulsen. Während der starken Abfälle kann der Inrush-Strom der Induktivität eine beträchtliche Höhe erreichen, sodass die Induktivität – falls sie nicht sorgfältig dimensioniert wurde – in die Sättigung geraten kann. Kurze Schaltimpulse wiederum können infolge parasitärer Induktivitäten im Schaltpfad starke Über- und Unterschwinger am SW-Pin zur Folge haben. Weil im Stromspar-Betrieb außerdem die Schaltfrequenz nicht klar festgelegt ist, ergibt sich ein unvorhersehbares EMI-Verhalten, was die Filtermaßnahmen entsprechend schwierig gestaltet. Bild 2 zeigt das Überschwingen am SW-Pin während des übergangsweisen Stromspar-Betriebs. Wie man sieht, kommt es bei niedrigen Temperaturen zu einer Überschreitung des absoluten Maximalwerts am SW-Pin. Der Baustein schaltet bei geringen Temperaturen schneller, während die externen parasitären Induktivitäten dominieren und die Leistungsfähigkeit des Eingangskondensators schlechter wird.

Bild 3 gibt den typischen Strom in der Induktivität und das Schaltverhalten im Low-Power-Modus wieder. Obwohl der durchschnittliche Eingangsstrom weniger als 10 mA beträgt, erreicht der Strom in der Induktivität Spitzenwerte von rund 5 A.

Es ist ratsam, auf den Betrieb im Low-Power-Modus zu verzichten, solange er nicht absolut notwendig ist. Nicht vermeiden lässt sich der Stromspar-Betrieb bei ECUs, die auch bei stehendem Fahrmotor aktiv sein müssen, zum Beispiel die eCall-ECU. In solchen Fällen sind detaillierte Messungen vonnöten, damit alle denkbaren Übergangs-Verhaltensweisen des Systems abgedeckt sind. Wird die Stromaufnahme des Reglers im Low-Power-Modus während des Produktionstests der ECU gemessen, sollten die Grenzwerte auf der Basis von Messungen an einer größeren Anzahl von Stichproben festgelegt werden und so großzügig gewählt sein, dass größere Schwankungen berücksichtigt werden.

Festfrequenz- oder PWM-Modus

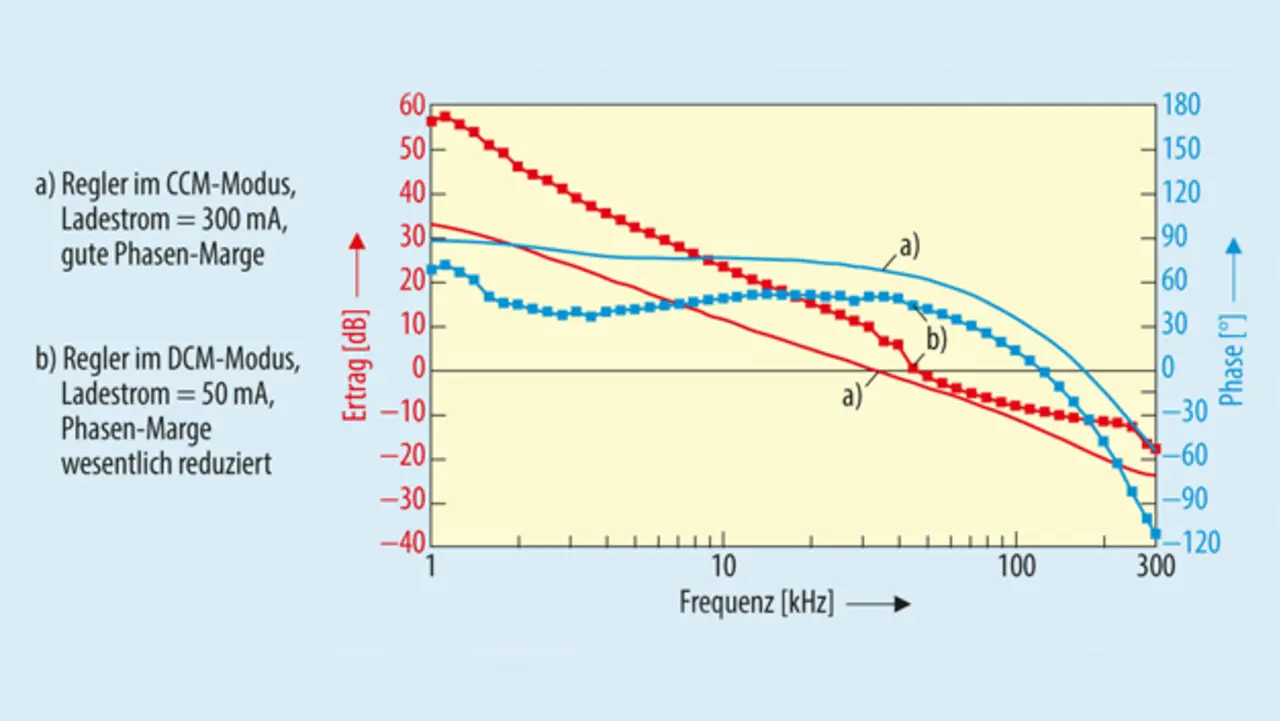

In dieser Betriebsart schaltet der Regler immer mit derselben festgelegten Frequenz und arbeitet dabei abhängig vom Laststrom entweder im nicht-lückenden Betrieb (Continuous Conduction Mode, CCM) oder im lückenden Betrieb (Discontinuous Conduction Mode, DCM). Der DCM ist durch geringere Effizienz, höheres Störaufkommen und eine höhere Spannungswelligkeit gekennzeichnet, was aus Gründen des EMI-Verhaltens ungünstig sein kann. Allerdings kommt diese Betriebsart bei gegebenem Induktivitätswert nur bei geringer Last zum Tragen, und durch Anpassung des Induktivitätswerts lässt sich der Laststrom, bei dem der Wechsel in den lückenden Betrieb erfolgt, einstellen. Synchronregler arbeiten allerdings unabhängig vom Laststrom meist im nicht-lückenden Betrieb. Bild 4 zeigt ein im DCM und CCM aufgenommenes Verstärkungs- und Phasendiagramm. Wie zu sehen ist, weist der Regler im DCM eine signifikante Verschlechterung der Phasenreserve auf.

Bei Boost-, Buck-Boost- und Flyback-Wandlern hat der lückende Betrieb

einige Vorteile in Hinsicht auf die Regelkreiskompensation, denn in dieser

Betriebsart gibt es keine Nullstelle in der rechten Halbebene, und die Regelkreis-Bandbreite kann größer sein, was für ein besseres Ansprechverhalten sorgt. Der Einsatz des Abwärtsreglers im lückenden Betrieb (DCM) sollte vermieden werden. Es ist wichtig, über den Laststrom des Reglers in der Applikation Bescheid zu wissen.

100 Prozent Tastverhältnis oder Low-Dropout-Modus

Wenn sich die Eingangsspannung nur wenig von der Ausgangsspannung unterscheidet, bieten einige Regler die Möglichkeit des Betriebs mit 100 Prozent Tastverhältnis. Hier bleibt der High-Side-Transistor länger als einen Taktzyklus eingeschaltet, um die Ausgangsregelung bei niedriger Eingangsspannung aufrecht zu erhalten. Die meisten Regler nutzen zum Treiben dieses Transistors das Prinzip der Gate-Ansteuerung mit Bootstrap-Kondensator. Der Transistor kann dabei so lange eingeschaltet bleiben, wie sich genügend Ladung in diesem Bootstrap-Kondensator befindet. Zum Wiederaufladen dieses Kondensators muss der High-Side-Transistor aus- und der masseseitige Transistor eingeschaltet werden. Aus diesem Grund ergeben sich nicht nur Auswirkungen auf die Welligkeitseigenschaften des Reglers, sondern es entstehen auch erhebliche Verluste im High-Side-Transistor, wenn die Ansteuerung des Gates nicht ausreicht, um ihn vollständig einzuschalten. Bei einigen asynchronen Reglern wird der High-Side-Transistor abgeschaltet, wenn die Spannung am Bootstrap-Kondensator unter einen bestimmten Grenzwert fällt. Bei geringer Last am Ausgang ist in der Induktivität nicht genügend Energie gespeichert, um das Potenzial am SW/Phase-Pin so weit herunterzuziehen, dass der Bootstrap-Kondensator wieder geladen wird. Dies lässt die Ausgangsspannung abfallen, bis der Bootstrap-Kondensator wieder bis über den Grenzwert geladen ist und der High-Side-Transistor wieder einschalten kann. Einige Bausteine arbeiten in dieser Betriebsart mit einer geringen Schaltfrequenz, um den Bootstrap-Kondensator wieder aufzuladen. Nachteilig hieran ist, dass die Schaltfrequenz nicht mehr vorhersagbar ist und dass sich die Regler-Performance verschlechtert.

Ein Tastverhältnis von 100 Prozent ist im normalen Betrieb nicht vorgesehen, und so ist dieser Modus nur während einiger Übergangszustände sinnvoll. Aus diesem Grund wird empfohlen, bei der Eingangsspannung genügend Spielraum einzuplanen, damit diese Betriebsart vermieden wird.

Parallelbetrieb zweier Schaltregler

In bestimmten Anwendungen kann es notwendig sein, die Ausgänge zweier Schaltregler parallelzuschalten, um einen höheren Laststrom liefern zu können. Das setzt allerdings besondere Sorgfalt voraus, weil das Anpassen der Bauteile beider Regler wichtig ist und es zu Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung kommt. In einigen Fällen werden die Ausgänge zweier Regler miteinander verbunden, um für Redundanz zu sorgen. Hier können sich Probleme durch Rückströme ergeben, wenn einer der Regler nicht arbeitet. Der Regler sollte nicht parallel geschaltet werden, wenn das im Datenblatt nicht empfohlen wird.

- Robuste Schaltregelsysteme designen

- Low-Power-Modus

- Regelkreis-Stabilität und Messung von Lasttransienten