Datenbordnetz mit Backbone-Struktur

Das vernetzte Netz

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

EMV-relevante Übertragungseigenschaften

Die Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Teilnehmern darf weder durch äußere Umwelteinflüsse, wie etwa hohe Temperaturen oder Chemikalien, noch durch Alterungseffekte über die Fahrzeuglebensdauer so weit beeinflusst werden, dass sie nicht mehr den Systemanforderungen genügt.

Neben den Umwelteinflüssen spielt bei fast allen Arten von Kommunikationssystemen die elektromagnetische Verträglichkeit eine entscheidende Rolle. Dabei unterscheidet man allgemein zwischen der Störemission und der Störfestigkeit des Systems. Die Störemission liefert eine Aussage darüber, wie stark umliegende andere Systeme vom übertragenden System beeinflusst werden. Die Störfestigkeit gibt dagegen an, wie groß die Beeinflussung durch andere Systeme maximal sein darf, bevor die Kommunikation beeinträchtigt wird. Das Sicherstellen der Übertragungseigenschaften und das Reduzieren der Einflüsse von außen auf ein verträgliches Niveau sind wichtige Aspekte bei der Entwicklung von E-/E-Komponenten.

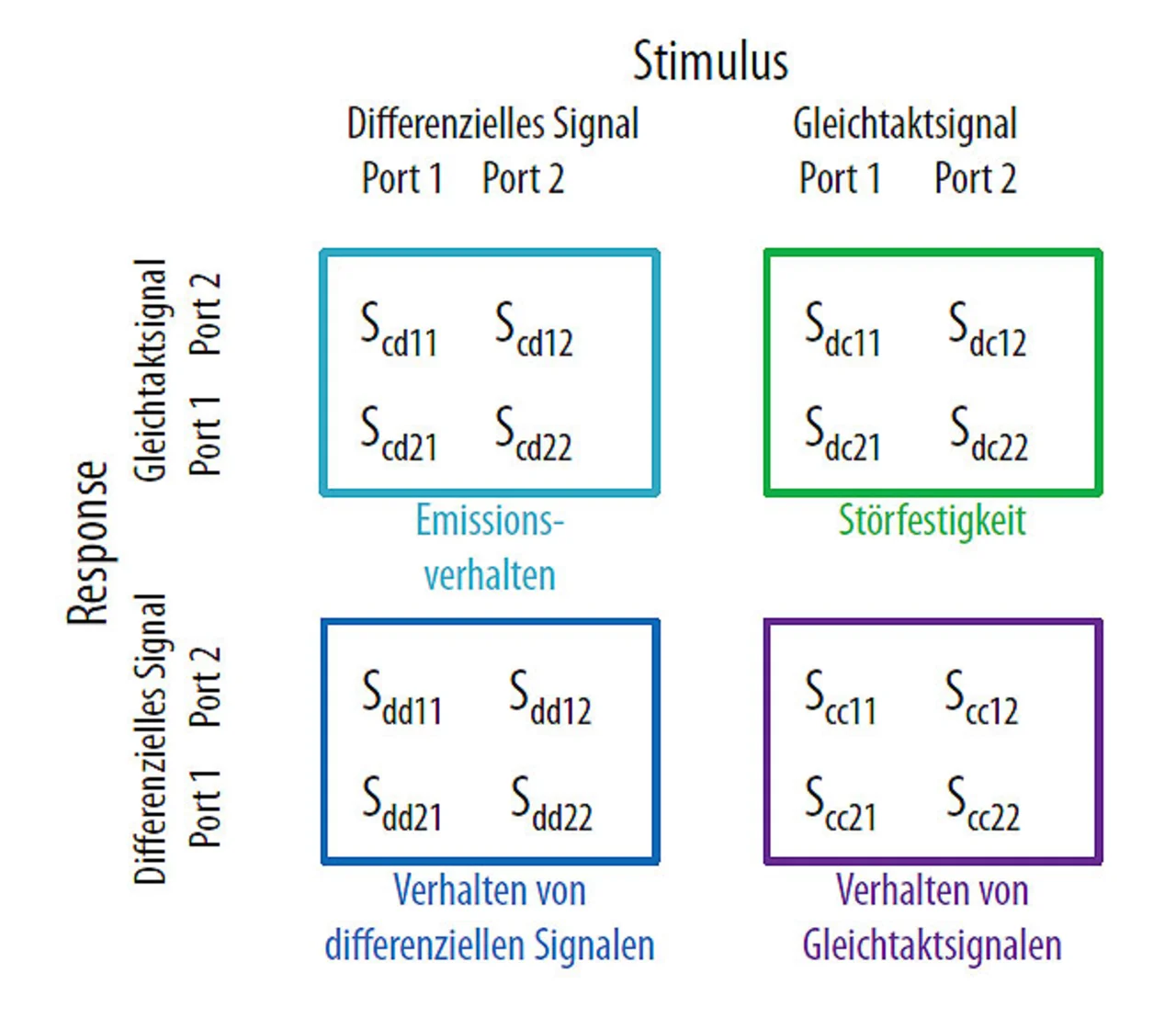

Ein Gesamtsystemtest ist vor den ersten Prototypen in den frühen Entwicklungsphasen oftmals noch nicht möglich. Anders als in der Steuergeräteentwicklung mit den größtenteils klar definierten Entwicklungszyklen, Testszenarien und Prüfparametern ist die Standardisierung in Bezug auf das Datenbordnetz noch nicht so weit fortgeschritten. Eine Anpassung der Entwicklungsphasen des Bordnetzes sowie bekannter Testszenarien für Komponenten wird durch die Betrachtung des Leitungssatzes als systemrelevante Komponente teilweise nötig. Darüber hinaus ist eine klare Definition der Schnittstellen nötig, um aus den Anforderungen des Physical Layer entsprechende Anforderungen an den Leitungssatz ableiten zu können. Bei der differenziellen Signalübertragung bieten die sogenannten Mixed-Mode-Streuparameter die Möglichkeit, den Übertragungskanal entsprechend zu bewerten (Bild 4).

Jobangebote+ passend zum Thema

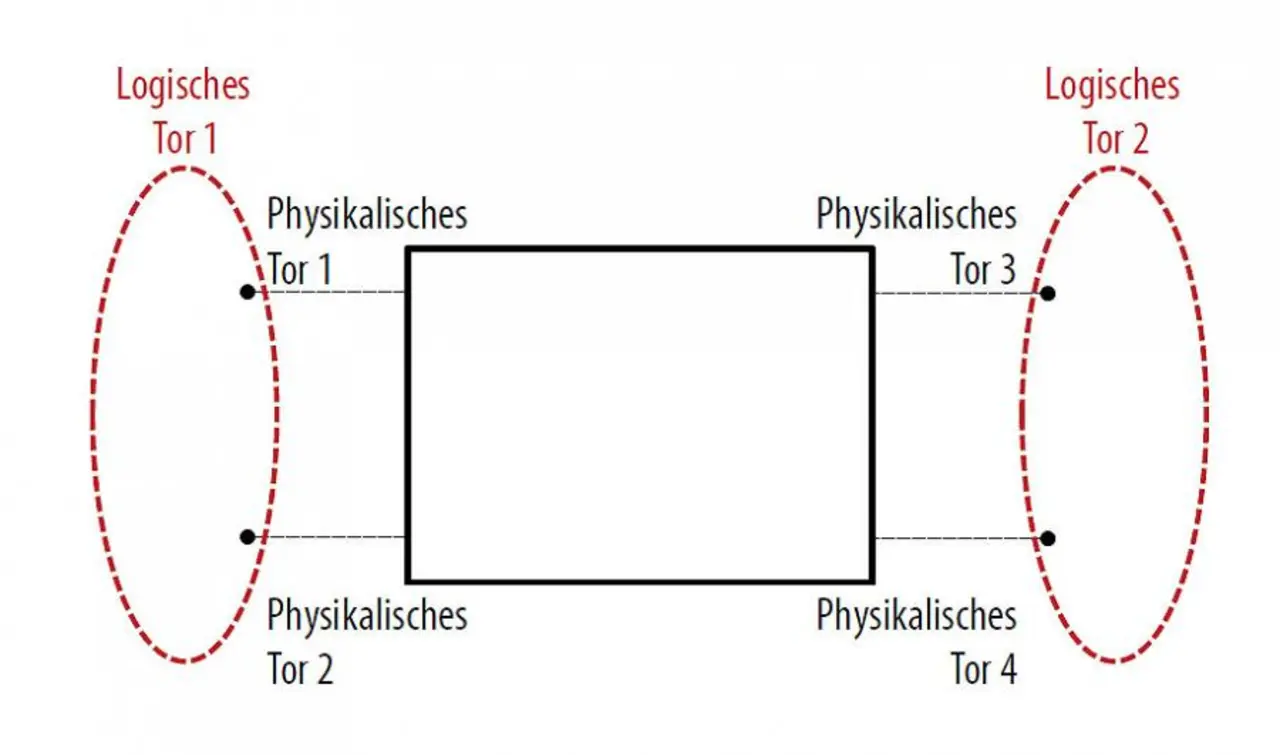

Diese Parameter dienen zur Charakterisierung von symmetrischen Übertragungsstrecken im Frequenzbereich. Die differenziellen Parameter (Sdd) liefern eine Aussage über die Eigenschaften des Übertragungsmediums, bezogen auf ein differenzielles beziehungsweise Gegentakt-Eingangssignal. Im Gegensatz dazu liefern die Common-Mode-Parameter (Scc) eine Aussage zu den Eigenschaften des Übertragungsmediums bezogen auf ein Gleichtakt-Eingangssignal. Die Sdc-Parameter beschreiben die Fähigkeit der Übertragungstrecke, einen gewissen Anteil eines Gleichtakt-Eingangssignals in einen differenziellen Anteil umzuwandeln. Sie lassen also einen Rückschluss auf den Einfluss des Übertragungsmediums auf die Störfestigkeit des Gesamtsystems zu. Umgekehrt beschreiben die Scd-Parameter die Fähigkeit der Übertragungstrecke, einen gewissen Anteil eines Gegentakt-Eingangssignals in einen Gleichtaktsignalanteil umzuwandeln, und lassen somit einen Rückschluss auf den Einfluss des Übertragungsmediums auf das Störemissionsverhalten des Gesamtsystems zu. Die Erfassung dieser Messwerte im systemabhängigen Frequenzbereich erfordert zum Beispiel einen vektoriellen Netzwerkanalysator in Verbindung mit einem speziellen Prüfaufbau, der bestimmte Eigenschaften vorweisen muss, um eine hinreichend genaue Messung zu gewährleisten. Im Fall eines differenziellen Übertragungsmediums ist hier eine Vier-Tor-Netzwerkstruktur nötig (Bild 5).

Für diese Messparameter werden in Abhängigkeit vom Physical Layer der jeweiligen Übertragungstechnologie systemspezifische Grenzwerte definiert. Die Definition dieser Grenzwerte findet in verschiedenen Arbeitskreisen statt, wie zum Beispiel in der OPEN Alliance bei Automotive Ethernet. Eine Veränderung dieser Parameter in Abhängigkeit vom jeweiligen Testszenario – zum Beispiel verschiedene Umwelttests – kann sowohl gegen die festgelegten Grenzwerte als auch gegen den ursprünglichen Originalzustand bewertet werden. Diese Tests müssen an den einzelnen Teilkomponenten durch den jeweiligen Hersteller sowie am Gesamtsystem durch den Systemverantwortlichen durchgeführt werden. Eine solche Absicherung der Teilkomponenten bildet die Grundlage für den abschließenden Systemtest, der unter anderem bekannte Testszenarien wie den Funktionstest, Störemission oder Störfestigkeit umfasst.

Architekturvariante Daten-Backbone

Besonders der zunehmende Vernetzungsgrad im Fahrzeug, aber auch die Implementierung eines zentralen Steuergeräts für das autonome Fahren haben großen Einfluss auf die zukünftigen Bordnetzarchitekturen und -topologien. Eine besondere Rolle wird dabei das Automotive Ethernet in seinen verschiedenen Ausbaustufen spielen.

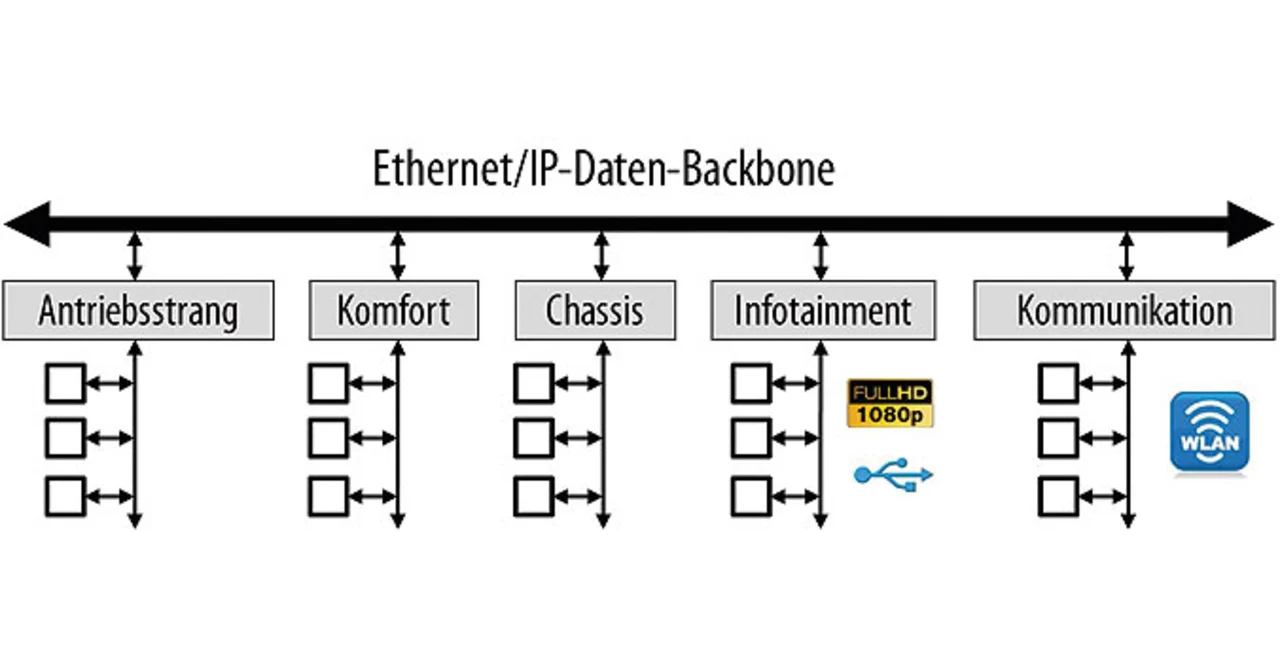

Zum einen stellt diese Technologie hohe Datenraten über relativ preiswerte Übertragungsmedien zur Verfügung, zum anderen bietet sie aufgrund der realisierbaren Netzwerkstruktur zahlreiche Möglichkeiten, um die Bordnetzarchitektur zu optimieren. Interessant wird dabei vor allem die Integration der Ethernet-Technologie sein, die ja die Eigenschaft hat, beim Aufstarten und der ersten Kommunikation neue Teilnehmer automatisch zu erkennen und diese dem Kommunikationsnetzwerk hinzuzufügen. Nutzt man Automotive Ethernet als Daten-Backbone (Bild 6), bietet das zum einen die Möglichkeit, verschiedene Systeme untereinander über Gateways zu vernetzen, zum anderen wird das Bordnetz deutlich besser erweiterbar. Für die Realisierung zusätzlicher Funktionen muss dann längst nicht mehr der gesamte Teilnehmerkreis am System neu geflasht werden. Vielmehr könnte man hier neue Funktionsumfänge durch einfaches Verbinden mit der nötigen Hardware und dem Laden der entsprechenden Application Software (App) realisieren. Darüber hinaus macht es die Integration von zwei oder mehr Switches in das Bordnetz möglich, Redundanz bei den Kommunikationswegen zu erzeugen und einige heutzutage noch parallel nebeneinander laufende Übertragungsmedien zu ersetzen.

Skalierbarkeit ist gefordert

Um die genannte Vielfalt in den Anforderungen überhaupt ermöglichen zu können, sind zudem skalierbare Datenbordnetz-Topologien notwendig. Skalierbarkeit bezeichnet im Allgemeinen die Fähigkeit eines Systems, bei einem erhöhten Anforderungsumfang erweiterbar zu sein. Und zwar so, dass neue Komponenten oder Funktionsumfänge hinzugefügt beziehungsweise vorhandene aktualisiert werden, ohne die Anwendung dabei gravierend zu verändern.

Das gesamte Datenbordnetz wird in Zukunft hauptsächlich hierarchisch strukturiert sein, wobei Automotive Ethernet als Daten-Backbone für die Vernetzung der zentralen Knotenpunkte zuständig ist. Da Ethernet auf dem Physical Layer unabhängig von den höheren Protokollschichten ist, kann im Allgemeinen an jedem Port eines Switch ohne Veränderung der höheren Protokollschichten 100 Mbit/s, 1 Gbit/s oder zukünftige Ausbaustufen des Automotive Ethernet angeschlossen werden. Außerdem ist die Adressierung über das Internet Protocol (IP) von der vorliegenden Netzwerkarchitektur unabhängig und ermöglicht so ein homogenes Adressierungskonzept für jeden Teilnehmer des Bordnetzes. Der vergrößerte und vielfältige Funktionsumfang zukünftiger Fahrzeuggenerationen wird die Datenbordnetz-Architektur also nachhaltig verändern. Schwerpunkte auf dem Weg zum autonomen Fahren sind in diesem Zusammenhang die Sicherheit und die Skalierbarkeit der Datenbordnetz-Architekturen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die EMV, die besondere Maßnahmen zur Absicherung des Bordnetzes erfordert.

Die Autoren

| Daniel Wiesmayer |

|---|

| studierte Elektro- und Informationstechnik mit Schwerpunkt Kommunikationstechnik an der Hochschule Landshut sowie Automotive Electronics an der Technischen Hochschule Regensburg. Er arbeitet seit 2008 bei der Dräxlmaier Group in Vilsbiburg und ist im Rahmen der Bordnetz-Konzeptentwicklung für das Datenbordnetz verantwortlich. |

| Dipl.-Ing. (FH) Oliver Druhm |

|---|

studierte Elektrotechnik mit Schwerpunkt Daten- und Informationstechnik an der Universität der Bundeswehr München. Er arbeitet seit 2010 bei der Dräxlmaier Group in Vilsbiburg und ist bei dem Automobilzulieferer für das Bordnetz-Innovationsmanagement verantwortlich. |

- Das vernetzte Netz

- EMV-relevante Übertragungseigenschaften