Sensorgestützte Fahrzeugpositionierung

Mit Präzision

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Driftausgleich bei fehlendem Satellitensignal

Mit der erstmaligen Kalibrierung der Sensoren ist bereits ein wichtiger Schritt getan. Ein kurzfristiger GNSS-Ausfall ist damit gut zu überbrücken. Je länger der Ausfall dauert, desto weiter wird sich die fusionierte Position von der echten Position entfernen. Die wichtigsten Gründe dafür sind zum einen beschränkte Genauigkeit und Rauschen in den Messwerten, zum anderen leichte Abweichungen in den Kalibrierwerten und in den Positionsdaten zum Beginn des Ausfalls. Selbst eine geringe Abweichung in den Messwerten oder in den Kalibrierwerten für Hodometer und Gyroskop werden durch das wiederholte Integrieren über die Zeit deutlich sichtbar. Eine Abweichung der anfänglichen Orientierung um z.B. ein halbes Grad führt nach einem Kilometer bereits zu knapp 8 Metern seitlichem Fehler.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die rote Spur in Bild 2 zeigt den angesprochenen Drift nach der Fahrt durch einen knapp sieben Kilometer langen, kurvigen Tunnel. In diesem Fall beträgt der angesammelte Fehler etwa 150 Meter, vor allem in seitlicher Richtung. Sobald GNSS wieder zur Verfügung steht – dieser Zeitpunkt ist gut durch die größere, transparent grün dargestellte Fehlerabschätzung zu sehen – wird die fusionierte Position schnell wieder korrigiert.

Die Fahrt durch den Tunnel zeigt einen typischen Anwendungsfall. Je länger sich das Fahrzeug im Tunnel bewegt, desto weiter entfernt sich die Positionsbestimmung von der Straße. Andererseits gibt es ganz offensichtlich in einem Tunnel nur begrenzte Möglichkeiten, welchen Weg ein Fahrzeug einschlagen kann. In Anwendungen, in denen Kartendaten zur Verfügung stehen, können die Informationen aus der Karte genutzt werden. Nach der Fusion wird die errechnete Position zum sogenannten Map Matching genutzt, d.h. zur Projektion dieser Position auf die Straßengeometrie. Die Idee ist nun, diese Position in einer Feedback-Schleife zur Fusion zurück zu übermitteln, sozusagen als künstlichen Sensor einer Absolutposition.

Dieses Vorgehen birgt die Gefahr einer „selbsterfüllenden Prophezeihung“, da der Ausgang der Fusion wieder mit ihrem Eingang verbunden ist. Es ist also wichtig, einen guten Kompromiss zwischen Gewichtung des Systemmodells und diesem Feedback zu finden. Wird die Unterstützung des Feedback zu schwach gewählt, dann dominiert das Systemmodell, das von Hodometer und Gyroskop getrieben wird. In diesem Fall wäre keine Kompensation des Abdriftens zu erwarten. Ist hingegen die Unterstützung zu stark gewählt, so wird die Position stets auf den Straßenverlauf der Karte gezwungen, was gerade an Kreuzungen zur Wahl des falschen Wegs führen kann.

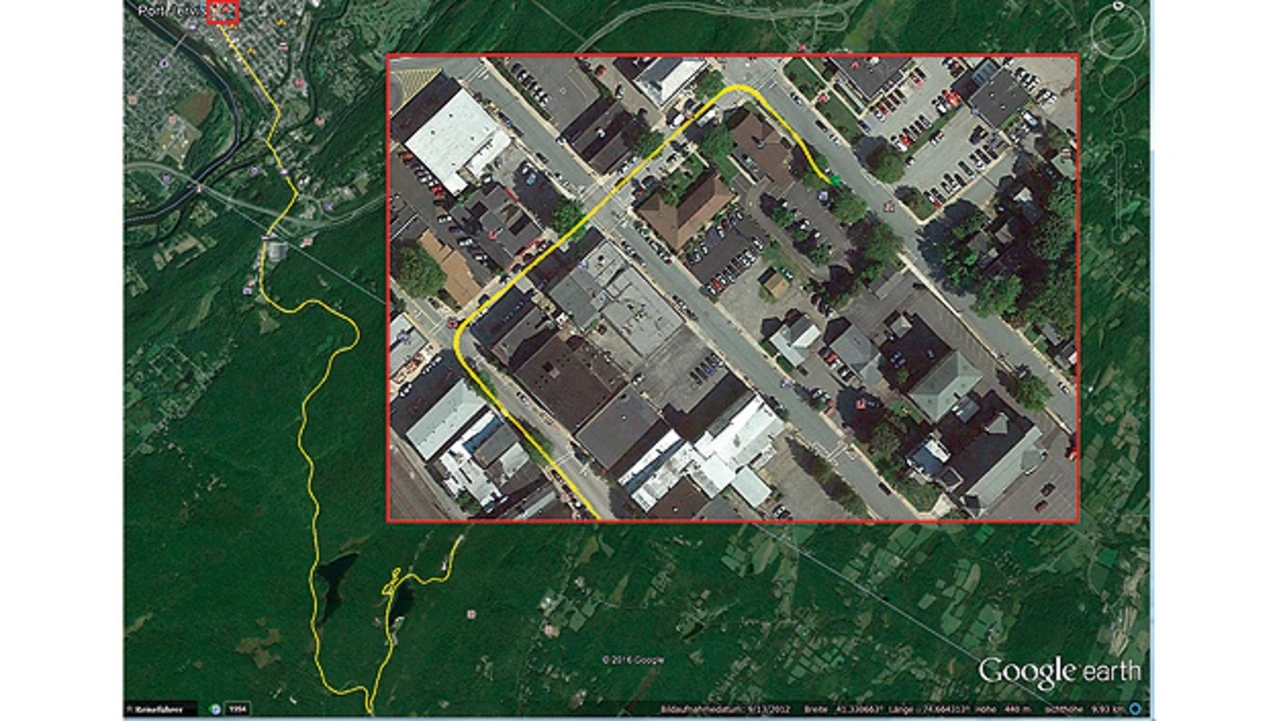

In Bild 2 ist deutlich zu sehen, wie das Map Matching Feedback das Abdriften der fusionierten Position kompensiert. Die gelbe Spur zeigt das Ergebnis der Fusion unter Zuhilfenahme des Map Matching Feedback. Hier gibt es keinerlei Versatz am Tunnelausgang, die Position geht flüssig in die Fusion mit GNSS über. Bild 3 zeigt ein weiteres Beispiel. Nach der ersten Kalibrierung bis zum „Geschlängel“ unterhalb des vergrößerten Ausschnitts werden hier alle Positionsmessungen vom GNSS unterdrückt. Während der restlichen etwa elf Kilometer langen Fahrt steht damit nur das Map Matching Feedback zur Verfügung. Der geringe Abstand zwischen der Endposition der gelben KF-Spur und der letzten grünen GNSS-Position zeigt die Leistungsfähigkeit dieses Verfahrens.

Fusion in Gegenden mit schlechtem GNSS-Empfang

GNSS-Empfänger funktionieren besonders gut bei freier Sicht auf den Himmel. Ist diese Sicht eingeschränkt, dann stehen weniger Satellitensignale für die Positionsrechnung zur Verfügung. Zudem ist die Empfangsrichtung der verbliebenen Signale ähnlich, was sich wiederum nachteilig für die Genauigkeit der Positionsmessung auswirkt. GNSS-Empfänger stellen ein Maß für die Qualität der geometrischen Konstellation der Satelliten aus der Sicht des Empfängers in Form der sog. DOP (Dilution Of Precision) zur Verfügung. Die DOP gibt einen Hinweis darauf, wie die Konstellation der beobachteten Satelliten die Positionsrechnung negativ beeinflusst (Dilution = Abschwächung).

Wenn auch kein direktes Maß für die Genauigkeit, so gibt dieser Werte zumindest an, wie sehr ein bereits vorhandener Fehler verstärkt wird. Ein hoher DOP-Wert ist zumeist auch mit einer schlechten Position verknüpft, weil selbst kleine Beobachtungsfehler durch die schlechte Geometrie verstärkt werden. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen jedoch nicht, da z.B. der Einfluss von Mehrwegeausbreitung in die DOP nicht einberechnet wird. Immerhin können Positionen mit zu hoher DOP leicht ausgefiltert werden, eine niedrige DOP garantiert jedoch kein gutes Ergebnis.

Über die DOP hinaus weisen GNSS-Empfänger den errechneten Daten wie Position, Geschwindigkeit und Richtung auch Genauigkeitswerte zu. Erfahrungsgemäß geben diese Werte einen guten Anhaltspunkt, solange die Empfangsbedingungen gut sind. Unter schlechten Empfangsbedingungen sind diese jedoch häufig keine zuverlässigen Kenngrößen. Speziell Mehrwegeausbreitungen der Signale, die z.B. in dicht bebauten Innenstädten vermehrt auftreten, schlagen sich in den ermittelten Genauigkeitswerten oft nicht unmittelbar und nicht in ausreichender Größe nieder. Daher ist es notwendig, diese Werte in der Fusion zu plausibilisieren und gegebenenfalls Messungen auszufiltern oder die Messvarianzen entsprechend zu erhöhen. Auch hier ist es wichtig, die richtige Balance zu finden. Werden zu viele Messungen zu lang abgeschwächt oder ausgefiltert, dann fehlen die Grundlagen für notwendige Korrekturen der Position und der Kalibrierwerte. Vertraut die Fusion zu sehr darauf, ist die geschätzte Position am Ende oft nicht mehr brauchbar.

Bild 4 gibt einen Eindruck, mit welchen Schwierigkeiten die Fahrzeugpositionierung in dicht bebauten Städten mit vielen Hochhäusern verbunden ist. Die Daten der Abbildung sind während Testfahrten in New York aufgenommen worden. Die grünen Kreise zeigen die Genauigkeit der GNSS-Position an, wie sie vom Empfänger ausgegeben werden. An der Streuung der grünen Spur lässt sich leicht der Einfluss der Abschattung und Mehrwegeausbreitung der GNSS-Signale sehen.

In der Nähe von Marker 2 sind teilweise Abweichungen bis zu etwa 200 Metern von der wirklichen Fahrzeugposition zu beobachten. Besonders problematisch sind falsche Positionen, wenn sie dennoch mit einer erheblich besseren Genauigkeit ausgegeben werden. Dies passiert z.B. in der Nähe von Marker 1. Hier sind die ermittelten GNSS-Positionen immer noch bis zu 50 Meter von der wirklichen Fahrzeugposition entfernt, werden aber mit einer Genauigkeit von etwa 10 Metern im Verhältnis als gut brauchbar eingestuft. Hier ist auch zu sehen, dass die rote KF-Spur (kein Map Matching Feedback, keine Neuschätzung der GNSS-Genauigkeit) sich in die falsche Richtung ziehen lässt.

Während die rote KF-Spur immer wieder zu weit abdriftet und damit vielen Anwendungen nicht mehr genügt, entspricht die gelbe KF-Spur (mit Map Matching Feedback) bereits sehr gut der tatsächlich gefahrenen Strecke. Mit einem speziellen Verfahren von Elektrobit werden neue Genauigkeiten für die GNSS-Positionsmessung geschätzt; diese sind im Bild mit den lila Kreisen dargestellt. Es ist gut zu sehen, wie der systematische Versatz bei Marker 1 durch die neue Genauigkeitsschätzung kompensiert wird und dem Kalman-Filter damit mehr Freiheiten gibt, dem Systemmodell zu folgen. Mit diesem Ansatz ist es auch in einer solchen schwierigen Umgebung möglich, eine gute Positionsgenauigkeit zu erreichen. Im Beispiel von Bild 4 ist zusätzlich das Map Matching Feedback aktiv. Analog zum Beispiel des Tunnels verhindert dies den Abdrift bei längeren Phasen ohne oder mit sehr schlechtem GNSS-Empfang.

- Mit Präzision

- Driftausgleich bei fehlendem Satellitensignal

- Weitere Faktoren bei der KF-basierten Positionierung