Autonomes Fahren

DXP: Differenzierung, Skalierung und kurzes Time-to-Market

Auf der CES 2024 hat Mobileye seine Driving Experience Platform (DXP) vorgestellt. Damit ist es möglich, die universellen Bedürfnisse eines Selbstfahrsystems mit dem Wunsch der Automobilhersteller nach einzigartigen, maßgeschneiderten Lösungen zu verbinden.

Auf dem Weg von Fahrerassistenzsystemen bis hin zum autonomen Fahren gab es in den vergangenen zehn Jahren immer wieder Weichenstellungen, bei denen sich die Branche für den Weg des geringsten Widerstands entschied. Konventionelle Ansätze siegten über Weitblick und Innovationskraft. Statt zukunftsorientierte und skalierbare Lösungen zu etablieren, wurde durchgesetzt, was zu diesem Zeitpunkt am machbarsten erschien. Dem Ziel, Fahrzeuge mit Selbstfahrsystemen in großer Zahl auf die Straße zu bringen, war das nicht unbedingt zuträglich.

Die Herausforderung: Differenzierbarkeit, Skalierbarkeit und Risikovermeidung unter einen Hut zu bekommen

Grund dafür ist ein Dilemma der Automobilhersteller bei der Entwicklung von Fahrzeugen mit automatisierten Fahrfunktionen: Einerseits möchten sie ihren Kunden individuelle Lösungen und ein einzigartiges Fahrerlebnis bieten. Nur so können sie sich im Markt von Mitbewerbern abheben. Denn im Zeitalter von elektrischer und autonomer Mobilität werden klassische Faktoren wie die Motorenleistung nur noch eine sekundäre Rolle bei der Differenzierung spielen. Umso wichtiger ist es für OEMs, die Erwartungen und Wünsche ihrer Kunden im Blick zu behalten und möglichst maßgeschneidert umzusetzen.

Andererseits wird für die vollständige Entwicklung eigener autonomer Fahrsysteme sehr viel Zeit und Geld benötigt. Entsprechend hoch ist das Risiko, dass sich bis zur Markteinführung Verzögerungen ergeben oder es erst gar nicht so weit kommt. Zahlreiche Ankündigungen ehrgeiziger Projekte in den letzten Jahren, die (bislang) nicht verwirklicht wurden, zeigen, dass dieses Realisierungsrisiko nicht zu vernachlässigen ist. Eine Alternative bieten erprobte Lösungen von Zulieferern – und werden damit für viele Automobilhersteller immer attraktiver.

Auf dem Weg zu einem erfolgreichen Produkt sind in der Entwicklung von Selbstfahrsystemen demnach drei Schlüsselfaktoren entscheidend:

- Differenzierbarkeit: die Fähigkeit des Automobilherstellers, sich von anderen Marken zu unterscheiden

- Skalierbarkeit: die notwendigen Ressourcen des Zulieferers, um seine Lösungen verschiedenen Automobilherstellern zur Verfügung stellen zu können

- Risikominimierung: die problemlose Markteinführung unter Einhaltung von Zeit- und Kostenplanung.

Diese drei Faktoren abzuwägen, effizient zu vereinbaren und eine möglichst nachhaltige Lösung daraus abzuleiten, ist eine der großen Herausforderungen, der sich die Branche aktuell stellen muss.

Wahrnehmen, Planen, Handeln – aber wer kümmert sich worum?

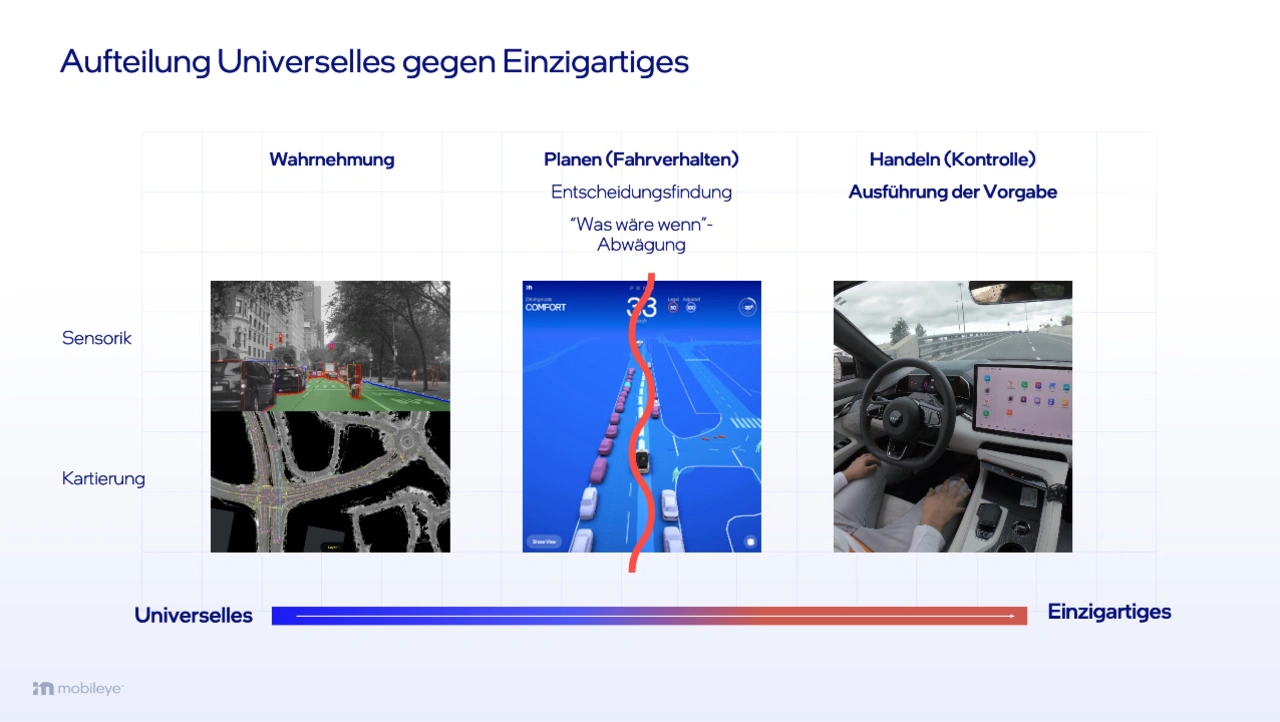

Autonome Systeme basieren – wie alle Arten von Robotik – grundsätzlich auf dem Prinzip »Wahrnehmen, Planen und Handeln«: Zunächst wird dabei die Umgebung wahrgenommen, dann wird – unter Berücksichtigung von Was-wäre-wenn-Szenarien – das Fahrverhalten definiert und anschließend wird dieser Plan ausgeführt. Drei voneinander getrennte Aufgaben, die jedes Selbstfahrsystem in der Lage sein muss, zuverlässig und in Sekundenbruchteilen zu lösen.

Für den Entwicklungsprozess stellt sich damit jedoch die Frage: Wo liegt die Grenze zwischen den Bestandteilen, um die sich Zulieferer kümmern und dem, was die Automobilhersteller selbst entwickeln? Hier gilt es die richtige Balance zu finden, damit Differenzierung, Skalierbarkeit und Risikominimierung im Gleichgewicht bleiben.

Ist der Zulieferer beispielsweise nur in einen Teil der Sensorik – also den Aspekt »Wahrnehmung« – involviert und der Automobilhersteller stellt den Rest bereit, so ergibt sich ein hohes Maß an Differenzierung: Das Fahrzeugmodell ist einzigartig auf dem Markt. Andererseits ist in diesem Fall aber das Risiko für den Hersteller sehr hoch, denn die Entwicklung der einzelnen Bestandteile und die Integration in ein komplexes System sind schwierig, zeitaufwändig und kostspielig.

Wenn hingegen der Zulieferer neben der Sensorik auch das gesamte Fahrverhalten – also den Aspekt »Planen« – bereitstellt und der OEM nur die vom Fahrzeug durchgeführten Aktionen (»Handeln«) übernimmt, ist die Differenzierung gering. Es sei denn, der Zulieferer erfüllt sehr spezifische Anforderungen des Automobilherstellers, was wiederum die Ressourcen und die Skalierbarkeit des Zulieferers an ihre Grenzen bringen kann.

Wahrnehmung und Planung müssen verzahnt sein

Eine andere Möglichkeit wäre es, eine klare Grenze zu ziehen zwischen Wahrnehmung und Planung. Die gesamte Sensorik kommt dann vom Zulieferer, während der Automobilhersteller das Fahrverhalten sowie ein eigenes System zur Steuerung entwickelt. Doch auch dieses Vorgehen ist problematisch, denn es verkennt eine unbequeme Wahrheit: Die Wahrnehmung ist niemals perfekt. Der Aspekt der »Planung«, sozusagen das Regelwerk des Fahrens, muss robust genug sein, um Fehler in der Wahrnehmung zu antizipieren. Das Fahrverhalten muss sich mit Vorhersagen, Absichten, Unsicherheiten und dem Risiko von Entscheidungsfehlern auseinandersetzen. Das ist sehr komplex und erfordert eine enge Integration von Wahrnehmung und Planung. Trotz zahlreicher Versuche konnte dieser integrative Ansatz von der Branche noch nicht zufriedenstellend gelöst werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Das Universelle vom Einzigartigen trennen

Die erfolgversprechendere Alternative ist es, die Grenze genau in der Mitte des Bereichs »Planung« zu ziehen. Der Zulieferer stellt die Sensorik bereit und ist auch am Fahrverhalten beteiligt. Gleichzeitig bekommt der Automobilhersteller ausreichend Raum, um Verhaltenselemente des Fahrzeugs individuell zu definieren. So entsteht das richtige Maß an Differenzierung, ohne dass das Realisierungsrisiko unnötig sinkt.

Dazu ist es jedoch notwendig, zu definieren, welche Aspekte universell sind und für alle Systeme gleichermaßen gelten sollten, und welche Aspekte einzigartig sind und für Differenzierung sorgen. Die Sensorik (Wahrnehmung) kann klar als universell klassifiziert werden. Die Art und Weise, wie das Fahrzeug Aktionen ausführt (Handeln), ist eindeutig einzigartig. Das Fahrverhalten (Plan) als mittlerer Schritt setzt sich sowohl aus universellen als auch aus einzigartigen Aspekten zusammen. Einerseits ergibt sie sich aus der Wahrnehmung, andererseits ist sie auch maßgeblich für das letztendliche Fahrgefühl verantwortlich. Die Kunst besteht darin, die richtigen Abstraktionen zu finden, um zwischen universellem Inhalt (Standard) und einzigartigem Inhalt (individuelle Fahrweise) zu trennen.

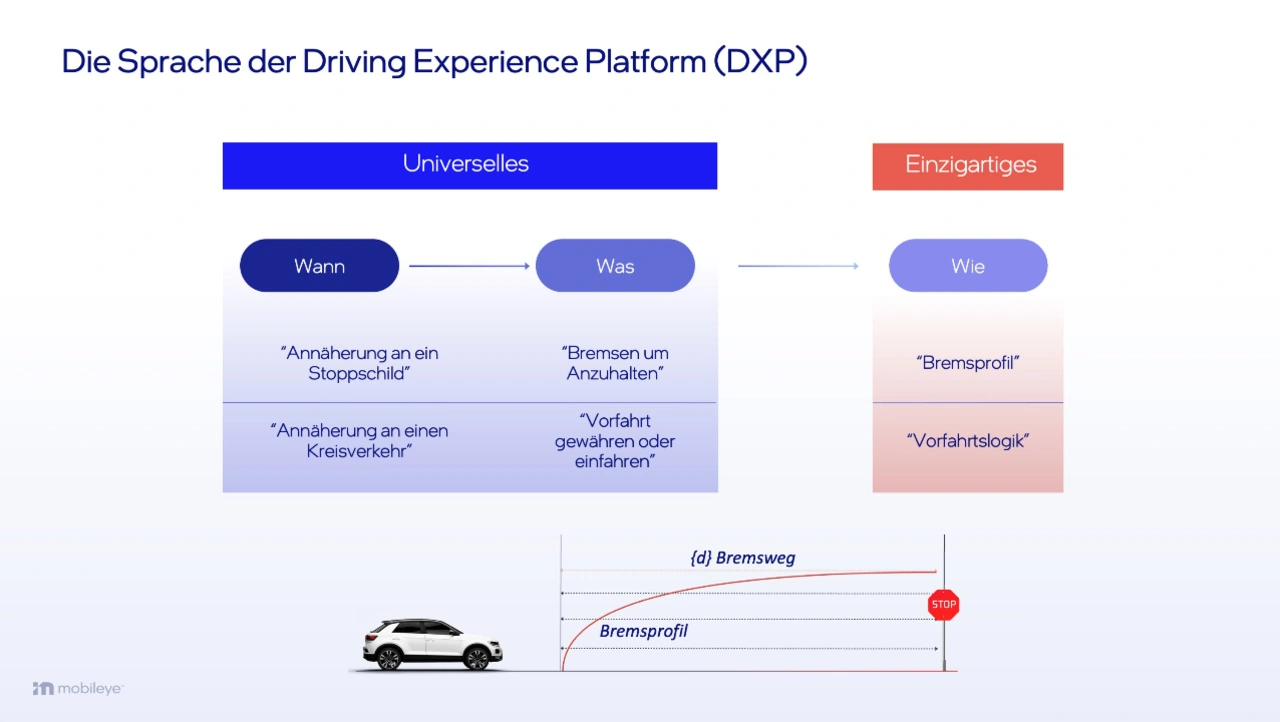

Wann, Was, Wie – die Entscheidungskriterien von Mobileye DXP

Hier kommt die Mobileye Driving Experience Platform (DXP) ins Spiel. Sie ist im Grunde eine Programmiersprache, die zwischen dem Universellem und dem Einzigartigen trennt, indem sie die Entscheidungsfindung nach dem »Wann«, »Was« und »Wie« organisiert. Das »Wann« und »Was« sind universell, das »Wie« jedoch ist einzigartig. Wenn sich beispielsweise ein Fahrzeug einem Stoppschild nähert, muss es bremsen, um anzuhalten (das »Was«). Aber das »Wie« ist bei jedem Fahrzeugmodell anders – einige bremsen später und stärker, andere früher und sachter. Ein anderes Beispiel: Bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr muss das Fahrzeug entscheiden, ob es vor oder hinter einem bereits im Kreisverkehr fahrenden Fahrzeug einfährt. Angenommen, beides ist sicher, was sollte das Fahrzeug dann tun? Diese Entscheidungen werden in der »Wie«-Kategorie getroffen. Und in diesem Bereich haben Automobilhersteller die Möglichkeit, ihre Systeme unterschiedlich und individuell zu konfigurieren.

So funktioniert DXP

Innerhalb eines bestimmten Szenarios – dem »Was« und »Wann« – können OEMs durch DXP unterschiedliche Pakete mit jeweils individuellen »Wie«-Methoden festlegen, zum Beispiel verschiedene Implementierungen der Bremsfunktion eines Autos. Diese »Wie-Klassen« lassen sich wiederum in »Wie-Instanzen« aufschlüsseln. Die Plattform bietet Online- und Offline-Tools für die Erstellung solcher Pakete und zeigt Referenzen. Der Automobilhersteller muss dabei nicht alle Pakete vom ersten Tag an implementieren, sondern kann sich auf die Bereiche konzentrieren, in denen besondere Differenzierungen vorgenommen werden sollen.

Darauf aufbauend können Autobauer Code erstellen, der während der Fahrt das passende Paket auswählt, basierend auf Anwendungsparametern wie Ort, Straßentyp, Vorschriften, Fahrmodus und Wetterbedingungen. Dadurch ergeben sich die gewünschten maßgeschneiderten Lösungen, die sich von der Konkurrenz abheben, während gleichzeitig die notwendige enge Integration zwischen Sensorik und Fahrverhalten erhalten bleibt. Zudem wird das Risiko von Entwicklungsverzögerungen reduziert: Die Plattform ist sofort einsatzbereit und macht einen komplexen, umfänglichen Entwicklungsprozess überflüssig. Das Spannungsverhältnis aus Differenzierbarkeit, Skalierbarkeit und Risikominimierung wird damit aufgelöst. Noch besser: Automobilhersteller können mithilfe von DXP das Fahrerlebnis auch nach Produktionsstart noch ohne großen Aufwand anpassen, um auf das Feedback von Kund:innen zu reagieren.

In Mobileye DXP sehen wir großes Potenzial. Das technologische Rückgrat der Plattform ist die Redundanz der Sensorsysteme sowie ein Fahrverhalten, das verantwortungsbewusste Sicherheit mit analytischen Berechnungen und Planungen kombiniert. Damit bietet DXP Automobilherstellern alle notwendigen Werkzeuge, um ihre Zukunftsvisionen zu realisieren und ihre Marke durch die Bereitstellung von Selbstfahrsystemen zu stärken.