IT-basierte Ansätze können helfen

Konsolidierung und Virtualisierung als Grundsteine für SDVs

Software-defined Vehicles (SDVs) stellen eine große Hausforderung dar. Entscheidungen von heute prägen die Branche in den kommenden Jahrzehnten, folglich sind zukunftsorientierte Innovationen essenziell. IT-basierte Ansätze wie Konsolidierung und Virtualisierung könnten hier den Grundstein legen.

Die Ära der SDVs hat längst begonnen, was mittlerweile die meisten Autohersteller verstanden haben. SDVs bedingen einen fundamentalen Wandel, denn wenn sich Autos nicht mehr über Motorenleistung definieren, sondern über Software und Prozessoren, dann verändern sich auch das Berufsbild und die Anforderungen für Autoentwickler. Gefragt ist künftig vor allem IT-Expertise.

Neue Denkweisen sind erforderlich

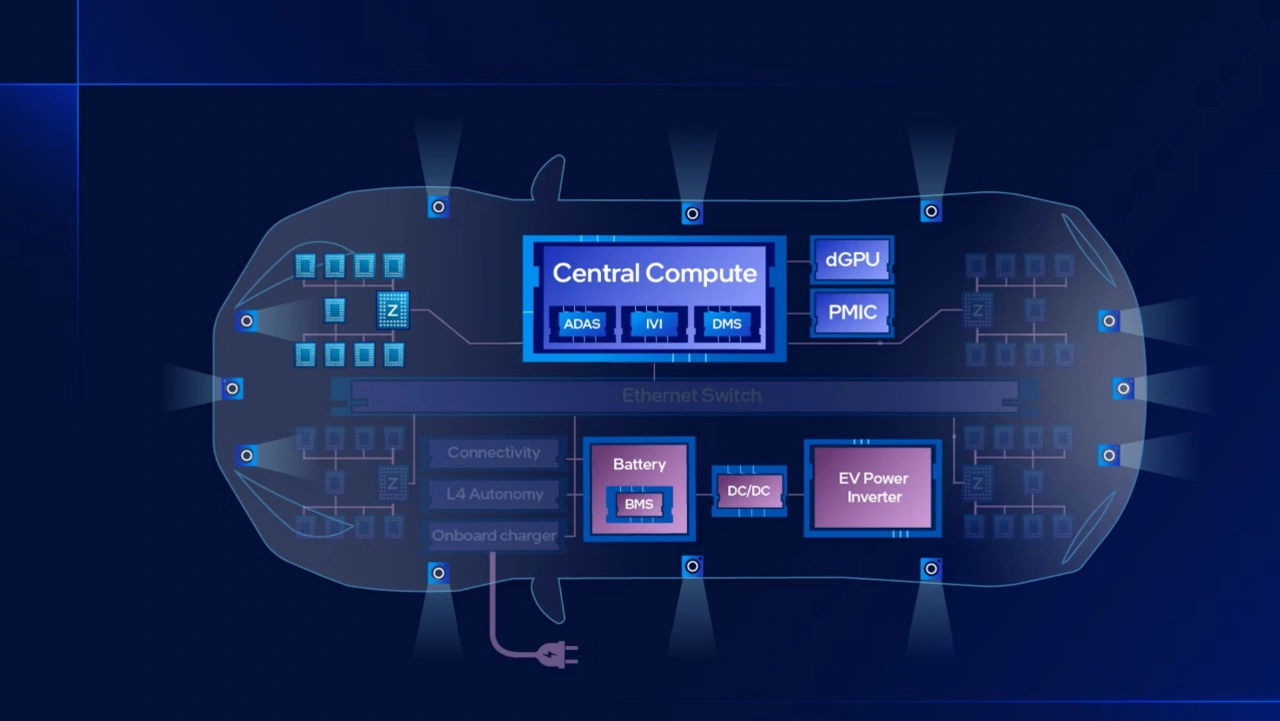

SDV ist ein Mindset. Es geht darum, die Fahrzeugarchitektur um einen zentralen Computer herum zu entwickeln. Ein System, das von der Softwareseite gedacht, flexibel, konsolidiert und vernetzt ist und KI-Anwendungen unterstützt. Das erfordert ein komplettes Neudenken der Fahrzeug-Plattform. Auch wenn dieser zentralisierte Ansatz im Automobilsektor neu ist, so hat er sich in anderen Branchen bereits bewährt. Als Vorbild dient allen voran die PC-Industrie, die dadurch bedeutende Leistungs- und Effizienzsprünge gemacht hat.

Das Auto wird sich in Sachen Design, Entwicklung und Funktion verändern. Und das hat auch mit sich verändernden Kundenerwartungen zu tun. Vom reinen Fortbewegungsmittel entwickelt sich das Auto mit zunehmender Technologisierung und Vernetzung in Richtung Consumer Electronics – zum intelligenten Begleiter, skalierbar, personalisierbar und mit hohem Entertainment-Anteil, in dieser Hinsicht nicht unähnlich einem Smartphone. Doch mehr Funktionen bedeuten zwangsläufig auch ein aufwendigeres Fahrzeugdesign.

Konsolidierung für mehr Effizienz

Wo lässt sich also am besten ansetzen, um eine zukunftsfähige SDV-Architektur zu schaffen? Denn sie muss nicht nur performant genug sein, um die Erwartung an moderne und personalisierte Anwendungen zu erfüllen – sie muss dabei auch besonders (kosten-)effizient sein. Schließlich verschlingt der Übergang zu SDVs eine Menge Ressourcen.

Das zentrale Schlagwort auf dem Weg zu mehr Effizienz lautet: Konsolidierung. Dass die Architektur moderner Fahrzeuge so komplex ist, liegt nicht zuletzt an der Anzahl der elektronischen Steuergeräte (Electronical Control Units, ECUs). Historisch betrachtet war es so, dass mit jeder neuen elektronischen Komponente – vom Scheibenwischer bis zum ADAS – auch eine neue ECU dazu kam. Heute sind in jedem Auto bis zu 100 ECUs verbaut. Sie erfüllen aber nur jeweils eine einzige Aufgabe und laufen als Silolösungen nebeneinanderher. Jede ECU verursacht zudem Kosten: Gehäuse, Lizenzen für Betriebssysteme und Anwendung, Kühlung und nicht zuletzt die (Kupfer-)Verkabelung. Das macht die Fahrzeugplattform nicht nur komplex und ineffizient, sondern auch teuer.

Jobangebote+ passend zum Thema

Damit Kosten und Komplexität von SDVs überschaubar bleiben, muss das Ziel sein, die Zahl ECUs zu verringern – idealerweise zu halbieren auf etwa 50. Es reicht dabei nicht aus, einzelne Funktionen und elektronische Komponenten zu kombinieren. Benötigt wird ein zentralisiertes SoC als Kernstück des Autos, das möglichst viele Funktionalitäten vereint beziehungsweise steuern kann. Das spart Materialkosten, erhöht die Effizienz und macht das Gesamtsystem beherrschbar. Ein solches SoC ist darüber hinaus die Grundlage für ein zentralisiertes Batteriemanagement in Elektroautos, das den Energieverbrauch der einzelnen ECUs steuert und so zu Energieeinsparung und Effizienzgewinn beiträgt.

Das verdeutlicht gleichzeitig, wie komplex die Zusammenhänge in SDVs sind. Und es zeigt: Die Herausforderungen in Sachen Effizienz lassen sich am besten mit einem ganzheitlichen, systembasierten Ansatz begegnen. Automobilhersteller müssen einen Weg finden, wie die verschiedenen Subsysteme – zentrale Recheneinheit, Strom und ECU – möglichst effektiv zusammenarbeiten. Mithilfe von Technologien wie Containerisierung und Orchestrierung schaffen sie die Voraussetzung, um das Gesamtsystem zu konsolidieren.

Virtualisierung – aber richtig

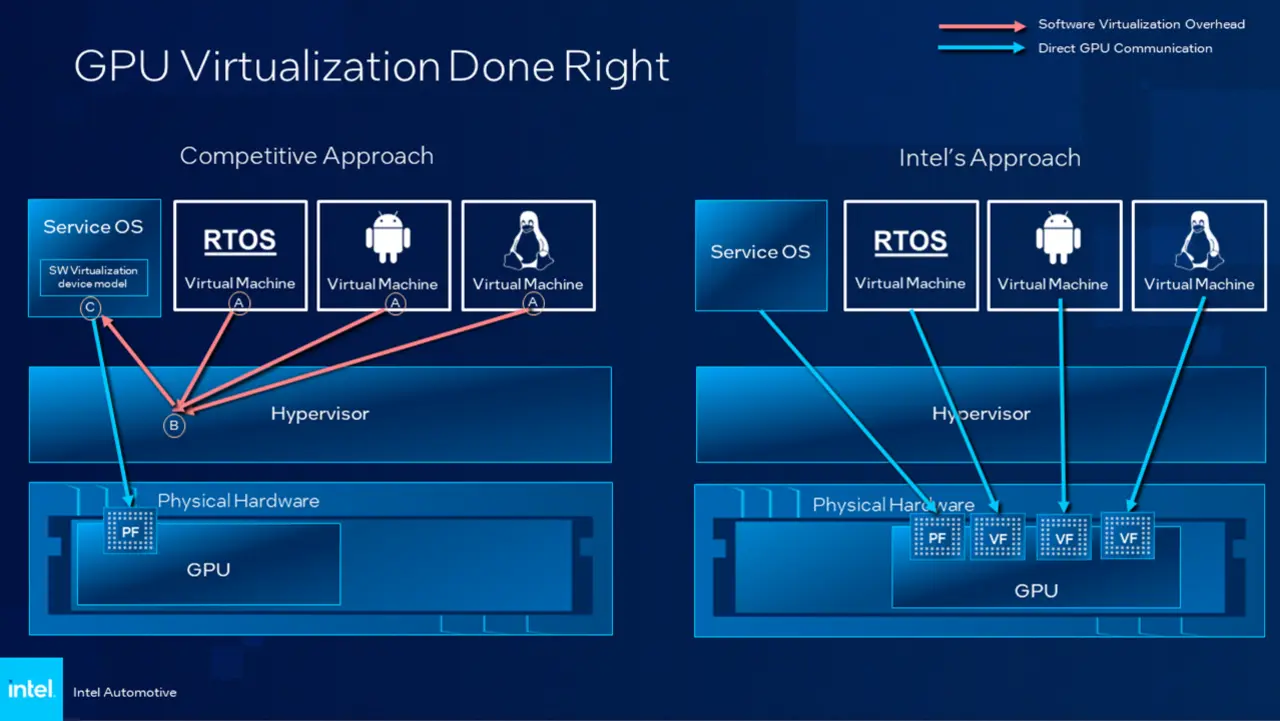

Eine weitere Methode der Konsolidierung und wichtiger Bestandteil der Effizienzsteigerung in SDVs ist die Software-Virtualisierung. Durch Virtualisierung kann eine einzige physische Hardware-Einheit mehrere virtuelle Maschinen (VMs) betreiben, die jeweils verschiedene Aufgaben übernehmen. Dies reduziert nicht nur die Anzahl der benötigten physischen Geräte, sondern ermöglicht es auch, die vorhandenen Ressourcen besser auszunutzen. Auch bei der Virtualisierung gibt es aber große Unterschiede und Raum für Verbesserungen.

Das betrifft etwa die Verwendung eines Hypervisors. Dieser steuert und verwaltet die virtuellen Maschinen und dirigiert damit die einzelnen Workloads. Bevor die VMs auf die Hardware – beispielsweise einen Grafikprozessor – zugreifen können, müssen sie zunächst auf den Hypervisor und dann auf das Betriebssystem zugreifen. Doch dieser Umweg erfordert zusätzliche Verarbeitungsschritte, Rechenleistung und Verzögerungen. Bei den visionären und vor allem bandbreitenhungrigen Funktionalitäten, die Automobilhersteller ihren Kunden bieten möchten, kann das zum entscheidenden Flaschenhals werden.

Besser wäre es daher, wenn Virtualisierung auch ohne diesen Zwischenschritt auskommt. Entsprechende Lösungen sind bereits vorhanden. Die Trennung der Workloads erfolgt dabei auf Hardware-Ebene, also auf Ebene des Grafikprozessors, um im Beispiel zu bleiben. Die VMs und die Betriebssysteme können direkt darauf zugreifen und umgehen den Hypervisor. Ein solcher Ansatz mit Single-Root-I/O-Virtualisierung (SR-IOV) führt zu null Latenz und einer nahezu vollständigen Auslastung der Hardware. Auf Software-Ebene wird zusätzliche Leistung für Funktionalitäten der nächsten Generation frei.

Die konkreten Effizienzvorteile haben wir bei Intel anhand des branchenüblichen Grafik-Benchmarks GFX Manhattan 3.0 untersucht. Unsere SR-IOV-Technologie erreichte bei der Ausführung eines einzelnen Workloads eine Effizienz von 99 Prozent. Die rein virtuelle Trennung (VirtIO) sorgte dagegen nur für eine Effizienz von 43 Prozent. Anders ausgedrückt: Beim einem Workload, der 100 Bilder pro Sekunde (FPS) benötigt, erhält man mit dem Intel-Ansatz 99 FPS ohne Latenz – im Vergleich zu 43 FPS, plus zusätzliche, von der Arbeitslast abhängige Latenzen. Dieses einfache Rechenbeispiel verdeutlicht das Potenzial, das dieser Ansatz mit sich bringt. Auch anspruchsvollste Workloads, zum Beispiel in Zusammenhang mit KI-Anwendungen, lassen sich damit sicherstellen.

Kennzeichen moderner Fahrzeuge: Flexibilität, Skalierbarkeit, Konnektivität

Durch den Übergang zu Fahrzeugarchitekturen, bei denen die zentrale Recheneinheit deutlich mehr Funktionen abdeckt, können Automobilhersteller zudem sehr viel flexibler agieren. Wenn die Hardware des Autos unangetastet bleibt und die Wiederverwendbarkeit von Software zwischen Fahrzeugtypen und -generationen gewährleistet ist, können Veränderungen wesentlich einfacher, schneller und kosteneffizienter durchgeführt werden. Autobauer können somit agil auf technologischen Fortschritt, Marktveränderungen und neue Kundenvorlieben reagieren. Vor allem das Fahrerlebnis wird davon profitieren. Das Auto kann während seiner gesamten Lebensdauer neue Funktionen erhalten.

Es liegt an den OEMs dieses Potenzial zu nutzen und ihren Kunden personalisierte und mehrwertige Erfahrungen zu ermöglichen. Dafür benötigen sie Lösungen, die entsprechend maximale Skalierbarkeit erlauben.

Neben Flexibilität müssen die Autobauer vor allem größtmögliche Konnektivität sicherstellen – durch die Integration von Cloud-Technologien. So ergeben sich neue Möglichkeiten für datenbasierte Services und differenzierte Software-Designs. Regelmäßige Updates erfolgen dann over-the-air (OTA), von jedem beliebigen Ort aus. Und auch die Verbindung des Autos mit dem Handy des Fahrers und anderen Smart Devices wird immer wichtiger und muss mitgedacht werden.

Erfolgsfaktor Kollaboration

Für die Langlebigkeit von SDVs werden die Grundlagen aber letztendlich immer noch in der Fahrzeugkonzeption gelegt. Dabei entstehen die nachhaltigsten Innovationen am besten in einer transparenten Zusammenarbeit. Dies gilt auch für die Zukunft des Automobilsektors. Kooperationen und gemeinsame Standards bieten der gesamten Branche mehr Vorteile als isolierte Entwicklungen. Eine offene Plattformstrategie ermöglicht die nahtlose Integration von Lösungen von Drittanbietern und bietet Zugang zu Entwicklungstools und Schnittstellen. Dies vereinfacht die Skalierbarkeit von Designs, erleichtert die Wiederverwendung und verbessert den Austausch zwischen Chipherstellern sowie zwischen Fahrzeug und Cloud.

Die Vergangenheit zeigt dabei immer wieder, dass Zusammenarbeit häufig die wichtigsten Weiterentwicklungen hervorbringt. Bestes Beispiel ist das Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), welches in den 1990er Jahren für Laptops eingeführt wurde. Intel erarbeitete damals in Kooperation mit Partnern aus der Branche eine zentrale Steuerung für das Energiemanagement. Dadurch konnte der Stromverbrauch des Prozessors um 60 Prozent gesenkt werden. ACPI kommt bis heute zum Einsatz und hilft weiterhin die Laufzeit von Laptops zu verlängern.

Zukunftsfähige SDVs

Die Automobilindustrie befindet sich mit SDVs im Moment an einem ähnlichen Punkt wie die PC-Industrie damals. Wichtig ist also jetzt, die richtigen Grundlagen zu legen. Aktuelle Innovationen sollen ja auch zukünftige Anforderungen erfüllen und kontinuierlich weiterentwickelbar sein, ohne, dass Hersteller dabei an Flexibilität verlieren. Die Optimierung der bestehenden Fahrzeugarchitektur durch die Reduzierung von ECUs oder Effizienzsteigerung der Software-Virtualisierung sind dabei erste Schritte. Für den letztendlich Erfolg des SDV wird die Zusammenarbeit innerhalb der Industrie aber eine ähnlich wichtige Rolle spielen.

Autor: