Bildverarbeitung

Silizium-Mikrostrukturen verbessern Röntgenbilder

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Vom Labor in die Praxis

Eine derart verbesserte Aufnahmequalität könnte Medizin, Materialprüfung, Gepäckkontrolle und wissenschaftliche Forschung revolutionieren – wäre da nicht das Problem, dass der zu untersuchende Mensch oder Gegenstand über hunderte oder tausende von Kilometern zu einem Synchrotron hingefahren werden muss. Von diesen gibt es weltweit nur 44, und wegen hoher Auslastung sind die Wartezeiten lang.

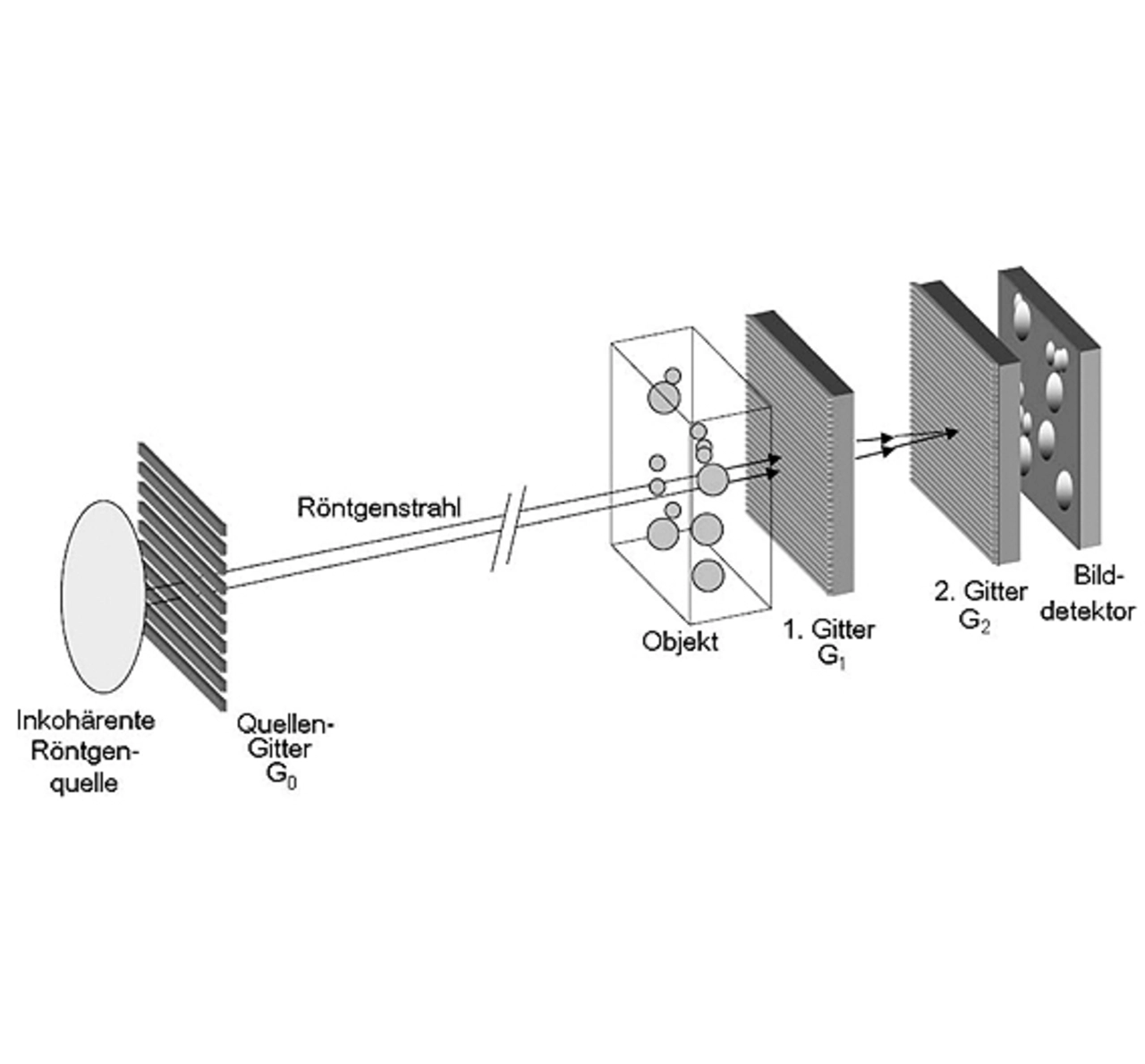

So suchte David nach Wegen, DPC auf normale serienmäßige Röntgenröhren zu übertragen. Eine Möglichkeit, deren Brillanz zu erhöhen, besteht z.B. darin, einen sehr engen Schlitz davor zu setzen. Allerdings sinkt dadurch die Intensität, und es ist entsprechend länger zu belichten. Der entscheidende Schritt: Statt mit einem einzigen Schlitz geht es auch mit einer größeren Anzahl, wenn sie nur richtig angeordnet sind. Das Grundprinzip ist seit längerer Zeit aus der Optik als »Talbot-Lau-Interferometer« bekannt: Man erweitert den Aufbau um ein drittes Gitter unmittelbar vor der Strahlungsquelle. Alle drei Gitterkonstanten müssen in ganz bestimmter Relation zu den räumlichen Abständen der Gitter stehen, damit die Strahlen richtig hindurchgehen. Mit einer solchen Anordnung aus vielen einzelnen Quellen – jede für sich kohärent, aber untereinander inkohärent, was nichts macht – verliert man weitaus weniger an Intensität. Damit lässt sich jetzt eine normale Röntgenröhre verwenden (Bild 7). Die gesamte Apparatur hat weniger als 2 m Länge.

Auf diese anfängliche Grundidee folgte dann eine ganze Reihe Verbesserungen. Mit einer einzelnen Aufnahme erhält man noch kein sehr gutes Bild. Wenn man das letzte Gitter schrittweise quer zu seinen Linien verschiebt und mehrere (z.B. vier) Bilder aufnimmt, die man dann im angeschlossenen Rechner zusammenfügt, wird die Qualität deutlich besser. Eine noch weitere Steigerung ist möglich durch eine zweidimensionale Auswertung: Dazu werden die Gitter um 90° verdreht und zwei Bildserien aufgenommen und verrechnet. Wegen des zusätzlichen apparativen Aufwands dürfte dieses Prinzip aber eher auf Sonderfälle beschränkt bleiben. Der weitere logische Schritt ist dann, DPC mit Computertomografie zu kombinieren. Das Objekt rotiert, und man macht ganze Serien von Aufnahmen, aus denen der Rechner dann hochaufgelöste dreidimensionale Bilder erzeugt. Aus diesen lassen sich wiederum virtuelle Schnittbilder in beliebigen Ebenen gewinnen.

Für Krebsfrüherkennung und Flugsicherheit

Im Moment hat diese Technik das Stadium eines fortgeschrittenen Labormusters. Bis zu serienreifen Geräten ist noch eine Menge weitere Entwicklungsarbeit vonnöten. Noch beschränken die Gitter mit Abmessungen von 64 x 64 mm2 die Bildgröße; sie wurden auf den hauseigenen Halbleiterfertigungsanlagen des PSI hergestellt. Das Objekt darf nicht größer sein als die Gitter, sonst funktioniert die Integration nicht mehr. Die Medizin braucht sehr viel größere Bildformate. Entsprechend große Silizium-Wafer wird man dann von der Halbleiterindustrie beziehen.

Wenn dann eines Tages derartige Röntgensysteme in den Krankenhäusern stehen, wird ein darauf geschulter Radiologe Tumoren schon in einem früheren Stadium erkennen können. Entsprechend besser werden die Heilungschancen. Allerdings berichtet David, dass die Mediziner im Augenblick noch etwas zurückhaltend seien. Weil die neuen Bilder völlig anders aussehen, sind sie zunächst einmal nicht so leicht zu lesen. Das erfordert erst einen längeren Einlernprozess. Es ist ähnlich wie vor Jahren, als die Kernspin-Tomografie aufkam. Die brachte ebenfalls vollkommen andere Information als Röntgen, hat es dann bekanntlich aber geschafft.

Eine ganz andere Massenanwendung könnte sich möglicherweise schon früher auftun: die Gepäckkontrolle auf Flughäfen. Die jetzigen Absorptions-Röntgengeräte haben noch Schwierigkeiten, z.B. Sprengstoffe und Schokolade sicher zu unterscheiden. Mit DPC könnte das sehr viel besser gelingen. Die Branche ist Neuerungen gegenüber sehr aufgeschlossen, weil hier ein hoher Bedarf besteht. David berichtet: »Jede zusätzliche Information, die helfen kann, das eine vom anderen zu unterscheiden, ist da äußerst willkommen. Außerdem ist es viel einfacher, in diesen Markt hineinzukommen, weil hier die Sicherheitsauflagen nicht entfernt so hoch sind wie in der Medizin.« Wenn man Menschen röntgen will, ist bekanntermaßen äußerste Vorsicht geboten, tote Gegenstände kann man malträtieren wie man will. Der normale Fluggast weiß kaum, dass heute sein am Counter eingechecktes Gepäck im Hintergrund mit sehr viel höherer Intensität durchleuchtet wird als das Handgepäck. Jedes lebende Wesen wäre in diesem Bereich hochgradig gefährdet. Verhandlungen mit entsprechenden Firmen haben schon begonnen. David hält die Serienreife derartiger Geräte in etwa drei Jahren für realistisch. Dann werden wir sicherer fliegen können.

Literatur

[1] Pfeiffer, F.; u.a.: Phase retrieval and differentail phase-contrast imaging with low-brilliance X-ray sources. Nature Physics 26. 3. 2006.

[2] Pfeiffer, F.; u.a.: X-ray phase contrast imaging. Europhysics News, Vol 37, Nr. 5, S. 13.

[3] Informationen des Paul-Scherrer-Instituts: www.psi.ch

Dipl.-Phys. Helmuth Lemme ist freier Mitarbeiter der Elektronik und betreut u.a. die Fachbereiche Sensorik, Photovoltaik, HF-Technik, Chipkarten und Optoelektronik.

- Silizium-Mikrostrukturen verbessern Röntgenbilder

- Mikrogitter aus Silizium und Gold

- Vom Labor in die Praxis