Bildverarbeitung

Silizium-Mikrostrukturen verbessern Röntgenbilder

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Mikrogitter aus Silizium und Gold

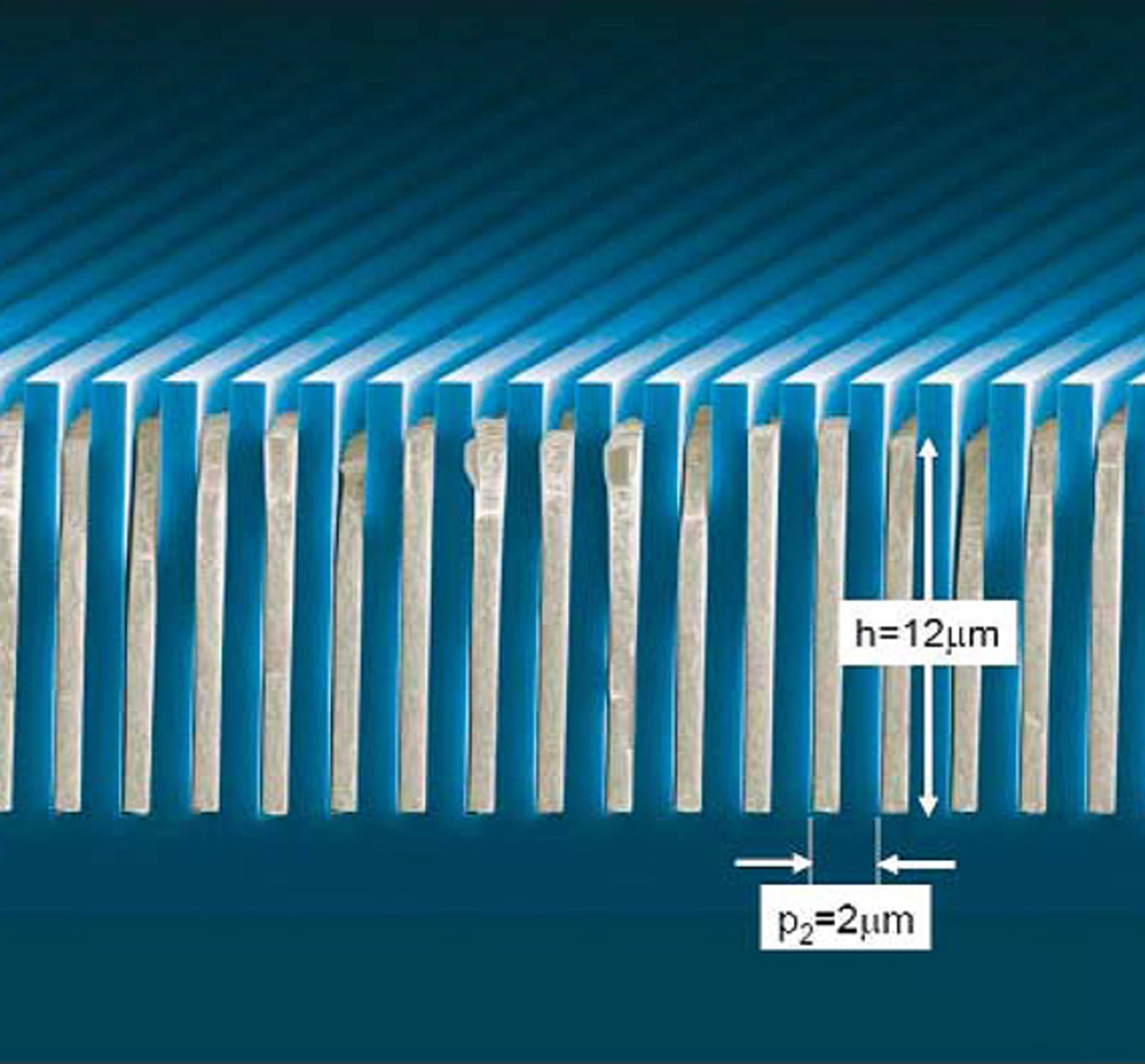

Was theoretisch einfach klingt, stellt die Entwickler dann doch vor erhebliche technologische Herausforderungen. Um so extrem kleine Winkel zu erfassen, müssen die beiden Gitter ultrafeine Perioden haben, in der Größenordnung 1 µm. Bis vor gar nicht langer Zeit konnte man so etwas überhaupt nicht herstellen. Mit den Methoden der Mikromechanik beherrscht man das heute. Basismaterial ist einkristallines Silizium, das sich mit geeigneten Chemikalien exakt parallel zu bestimmten Kristallebenen ätzen lässt. Dabei sind sehr hohe Aspektverhältnisse (Relation von Höhe zu Breite) möglich (Bild 3). Die erreichbaren Toleranzen liegen im nm-Bereich. Weil Silizium Röntgenstrahlen nur schwach absorbiert, füllt man die Schlitze mit Gold aus, das sie wegen seiner hohen Kernladungszahl fast vollständig schluckt. Mit solchen Gittern lassen sich Winkel bis herab zu 50 Nanorad nachweisen, das entspricht einer Auslenkung von 50 m auf 1 km Länge!

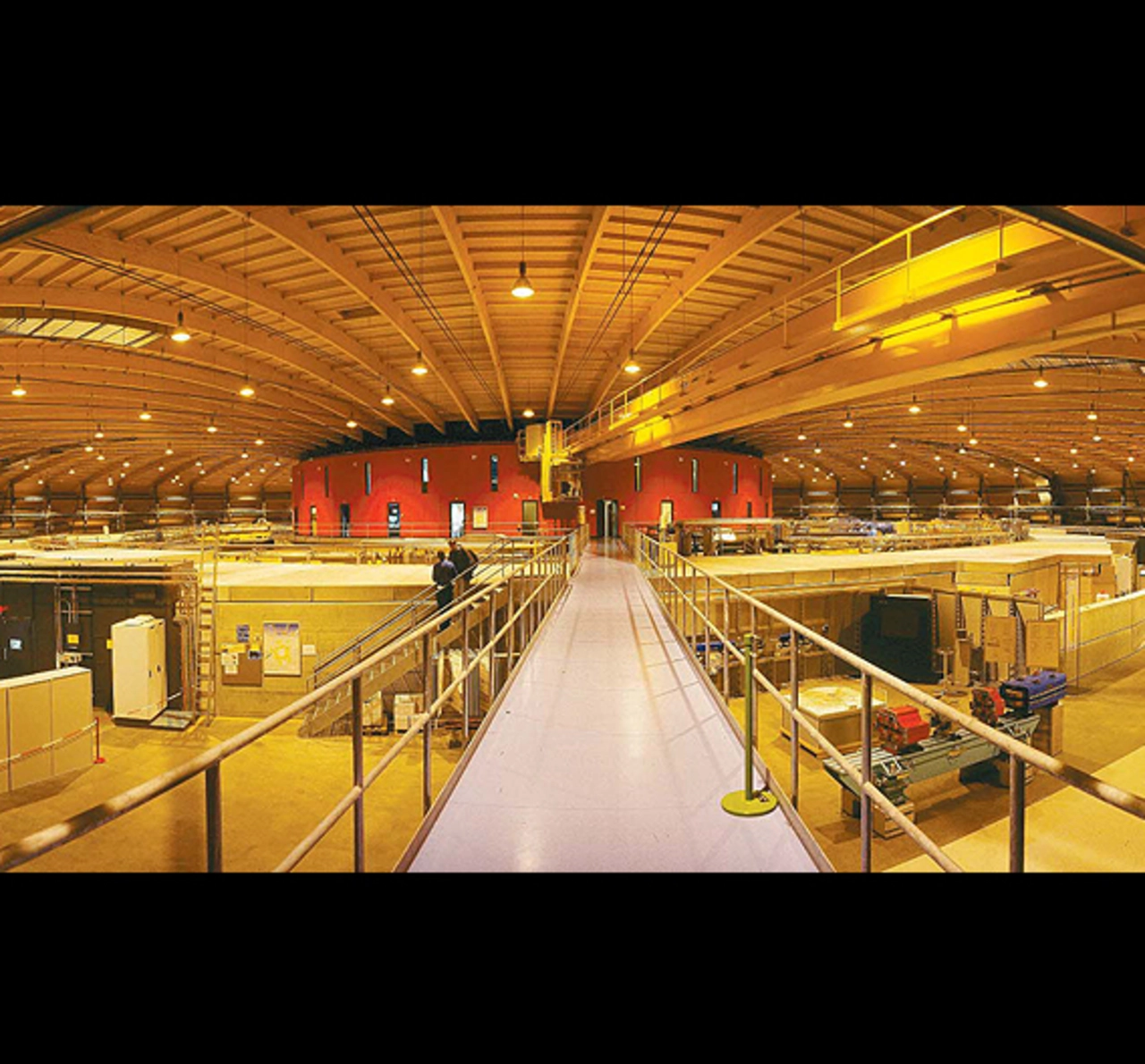

Damit das Prinzip funktioniert, muss eine Voraussetzung erfüllt sein: Die verwendete Röntgenstrahlung muss eine sehr große Brillanz haben, d.h. einen hohen Ordnungsgrad. Dies haben ideale Punktquellen sowie auch hochparallele Strahlenbündel, nicht dagegen großflächige Quellen. Die üblichen Serien- Röntgenröhren mit emittierenden Flächen im mm2- Bereich sind für DPC nicht zu gebrauchen. Sehr gut eignet sich dagegen Synchrotronstrahlung, die mit bester Parallelität aus dem Speicherring eines Elementarteilchenbeschleunigers austritt.

Eine solche Anlage steht Prof. David zur Verfügung: die »Synchrotron- Lichtquelle Schweiz« (SLS) des PSI (Bild 4). Hier werden Elektronen in einem Ring mit 288 m Umfang auf Energien bis zu 2,4 GeV beschleunigt. An den Stellen, an denen sie durch Magnetfelder auf gekrümmte Bahnen gezwungen werden, treten elektromagnetische Wellen aus – sehr exakt parallel und mit einem breiten Spektrum von Ultraviolett bis in den harten Röntgenbereich.

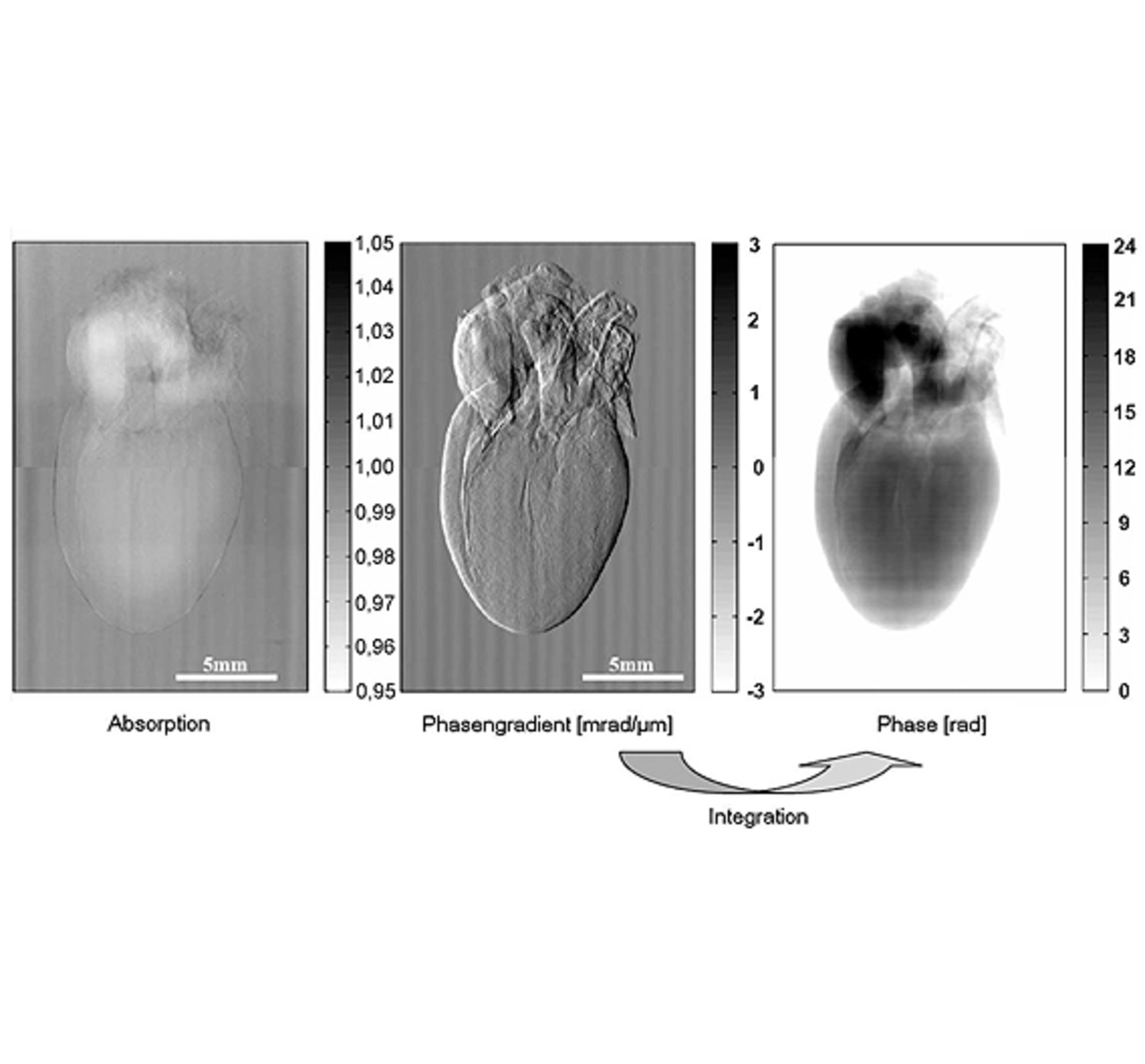

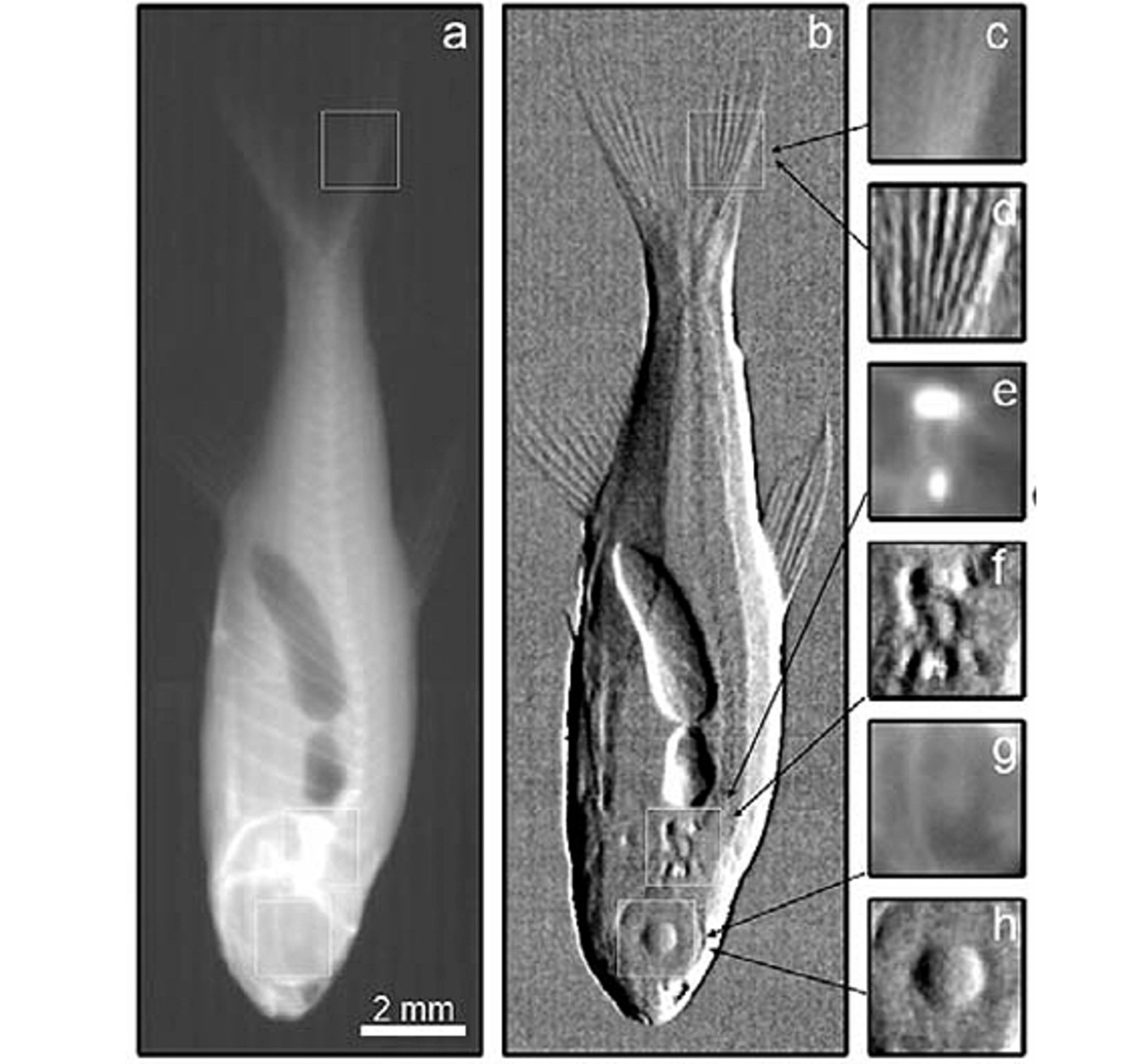

Welche Qualität damit gewonnene Bilder haben, ist in Bild 5 zu sehen. Es handelt sich um ein Rattenherz, einmal im konventionellen Absorptionsbild aufgenommen (links), dann im Phasendifferenzbild, das die Kanten hervorhebt (Mitte) und schließlich als integriertes Bild (rechts), das wiederum die Dichte wiedergibt. Bei dem in Bild 6 gezeigten Fisch sind drei Teilbereiche herausvergrößert, jeweils einmal mit konventioneller Technik und einmal mit DPC aufgenommen.

- Silizium-Mikrostrukturen verbessern Röntgenbilder

- Mikrogitter aus Silizium und Gold

- Vom Labor in die Praxis