Geräteserver im industriellen Einsatz

Serielle Geräte internetfähig machen

Isolierte Geräte erscheinen uns in der aufkommenden »Internet of Things«-Ära als Anachronismus. Tatsache jedoch ist, dass es sehr viel Legacy-Equipment in professionellen Umgebungen gibt. Wie also lassen sich solche Geräte, die meist eine serielle Schnittstelle haben, netzwerk- und internetfähig machen?

Überall gibt es mittlerweile Netzwerke: WLAN wird großflächig in Großstädten oder Industrieanlagen installiert und 3G, gefolgt von noch schnellerer LTE-Technik, dringt sogar in ländliche Regionen vor. All dies bietet eine Grundlage für allgegenwärtige M2M-Kommunikation (Machine to Machine). So scheint heute jedes Gerät natürlicherweise netzwerkfähig zu sein.

Doch egal wie anachronistisch uns isolierte Geräte erscheinen: In der Realität gibt es sehr viel Legacy-Equipment in professionellen Umgebungen. Beispiele dafür finden sich massenhaft in der Haus- und Automatisierungstechnik sowie bei medizinischen Geräten und Produkten, die für Transport, Sicherheit oder am Point-of-Sale verwendet werden. Um am Beispiel der Auto-matisierung konkret zu werden: Pumpensteuerungen, Barcode-Operator-Bildschirme, Wiegestationen und Drucker haben oft keine Netzwerkschnittstelle.

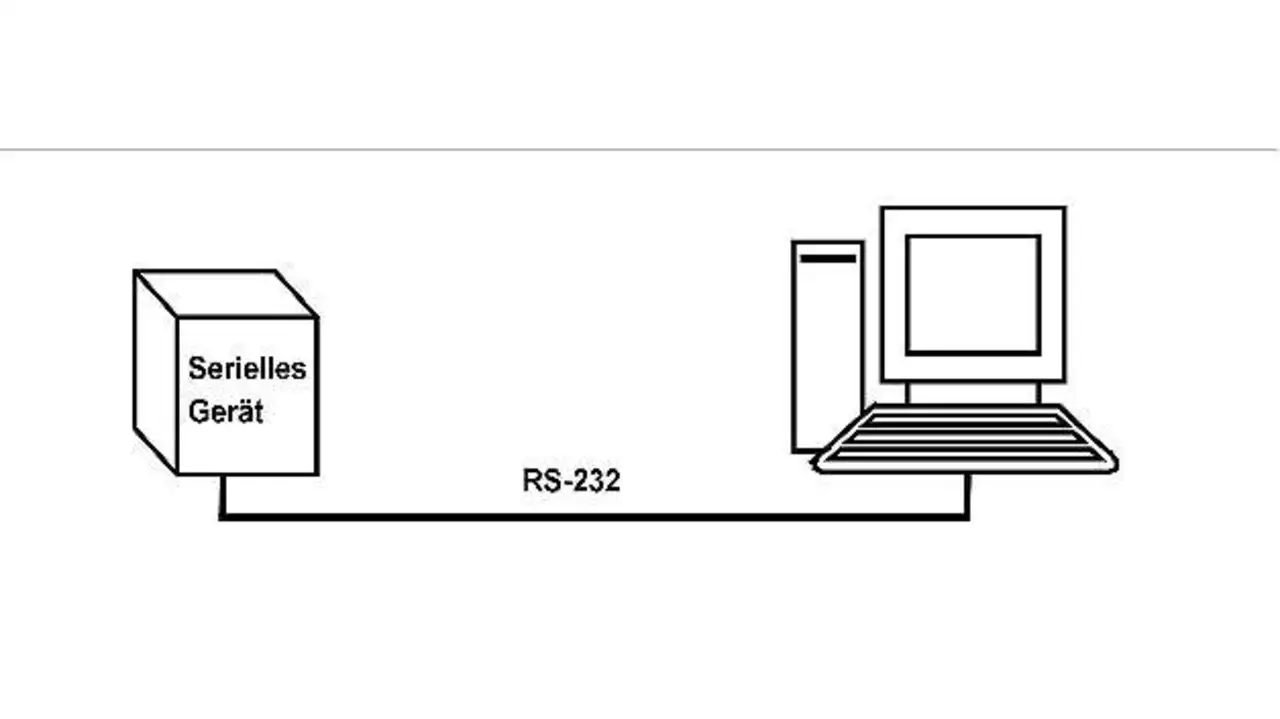

Und auch heute wird noch günstige Hardware und Software verkauft, die das Netzwerk nicht ansprechen kann und die nur Kommunikation über eine serielle Schnittstelle vorsieht. Diese Schnittstelle, meist RS-232 oder RS-485, war ursprünglich ausschließlich dafür gedacht, eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einem kurzen Kabel aufzubauen. Man konnte einen Terminal oder PC vor Ort anschließen und so dieses verwalten (Bild 1).

Als die Ansprüche an die Verwaltung stiegen, verlegte man oft mit viel Aufwand sehr lange serielle Kabel. Damit wollten Unternehmen das Management solcher Geräte innerhalb eines Firmengebäudes zentralisieren. Dafür verwendeten sie meist RS-422-Kabel. Ab den 1980er Jahren kamen oftmals große Terminal-Server zum Einsatz, um serielle Geräte mit dem Netzwerk zu verbinden. Auch hier waren die seriellen Geräte physisch zu den Ports der Terminal-Server verbunden. Drucker, Modems, Konverter und andere aufgabenspezifische Geräte konnten an die Server-Ports angeschlossen werden. Und auf diese Ports konnten dann von den Hosts im Netzwerk zugegriffen werden.

In großen und heterogenen IT-Umgebungen spricht tatsächlich vieles dafür, serielle Geräte netzwerkfähig zu machen. Die Vorteile bestehen darin, die Installation und Wartung zu vereinfachen und rund um die Uhr auch aus der Entfernung Zugriff auf die Geräte zu erhalten.

Administratoren können dann einfach über SNMP den Status von seriellen Geräten überprüfen.

Doch braucht es wirklich einen Terminal-Server für einen solchen Einsatzzweck? Immerhin stehen ihre Größe und Processing-Ressourcen heute in keinem Verhältnis zur Aufgabe.

Neue Designs integrierter Schaltkreise machen es möglich, den benötigten Dienst sehr viel kleiner zu bauen. Dies sind Device- oder Geräteserver mit einem einzigen Port, die in einer sehr kosteneffizienten Weise ins Netzwerk eingebunden werden können. Dafür kann man eine Leiterplatte in der Größe einer Streichholzschachtel einsetzen (siehe Bild oben), manche Hersteller erreichen gar den Formfaktor einer Zwei-Euro-Münze (Bild 2). Die Device-Server haben eine serielle Schnittstelle, meist für RS-232, und eine Netzwerkschnittstelle. Varianten mit WLAN sind ebenfalls verfügbar. Nach der Installation des Geräteservers im Netzwerk sind die seriellen Geräte sofort per Netzwerk und Internet ansprechbar und können darüber verwaltet werden.

Serielle Daten zu Paketen schnüren

Die technische Herausforderung bei der Sache besteht darin, dass serielle Kommunikation nie dafür vorgesehen war, über ein Netzwerk zu gehen, geroutet oder gar über das Internet übermittelt zu werden. Serielle Daten fließen in einem kontinuierlichen Strom von einem Gerät zum anderen, was Ethernet und TCP/IP bekanntlich nicht leisten.

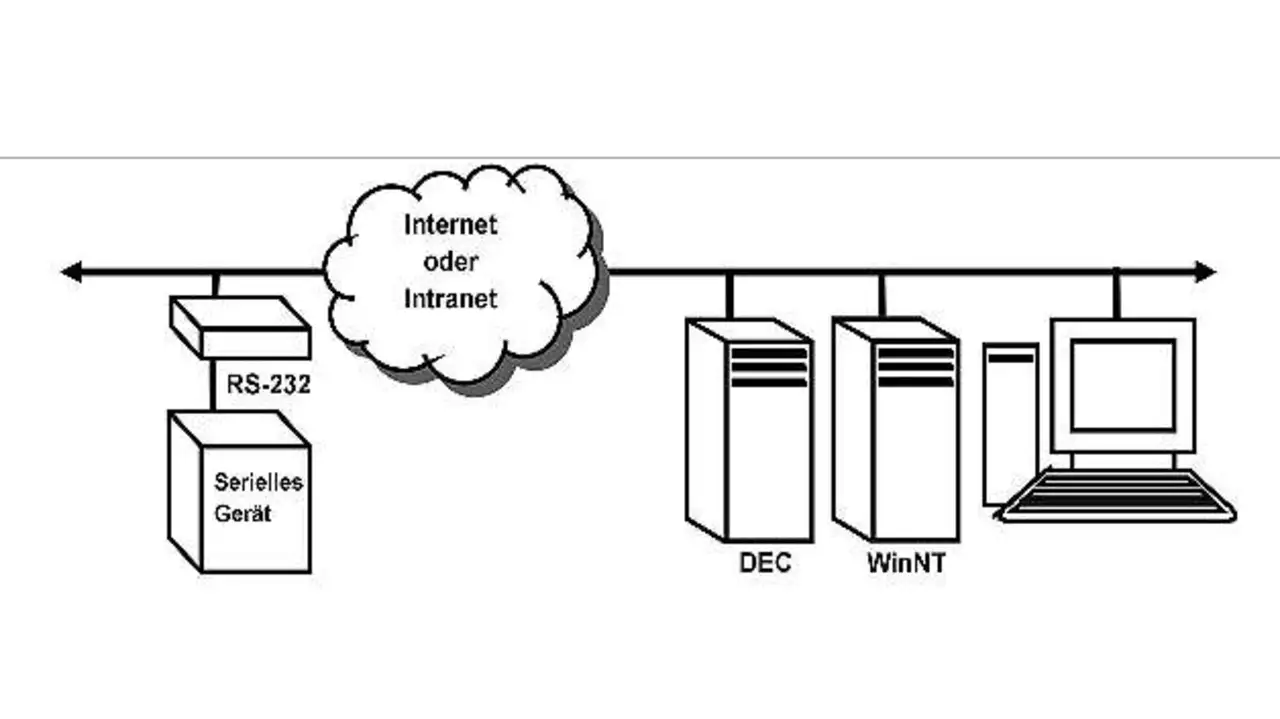

Ein Device-Server macht also weit mehr, als die physikalischen und elektrischen Verbindungen zu integrieren, sondern setzt auf Protokollebene an: Er teilt die Daten in Pakete, gibt jedem Paket eine Zieladresse, nimmt das Paket in ein IP-Datagram, gibt diesem einen Header und Trailer. Dann sendet es dieses Paket entweder direkt zum Ziel oder zum Gateway (Bild 3). Die Geräteserver kapseln also die seriellen Daten in TCP- oder UDP-Pakete und transportieren sie auf diese Weise über das Netzwerk. Dies funktioniert bidirektional. Device-Server enthalten also einen TCP/IP-Protokoll-Stack, Funktionen für Management aus der Ferne sowie je eine serielle und eine Netzwerkschnittstelle.

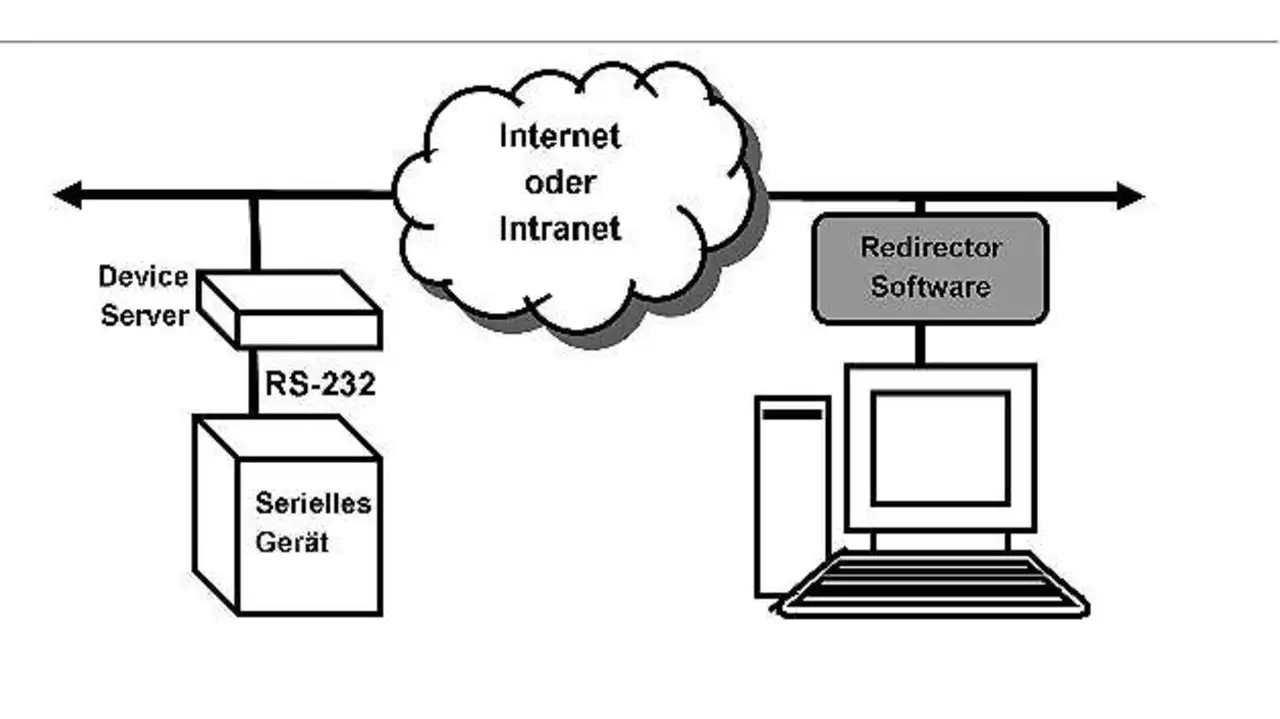

Doch auch mit dem Einsatz eines Device-Servers ist es nicht immer getan. Manche serielle Geräte erfordern einen ganz bestimmten PC zur Verarbeitung ihrer Daten und Informationen. Auch in diesen Anwendungsfällen ist der Geräteserver Teil der Lösung. Eine Redirector-Software läuft dann aber zusätzlich auf dem entsprechenden PC (Bild 4). Diese Software nimmt die Signale des PCs, die für seinen COM-Port bestimmt sind, und leitet sie über den Netzwerkanschluss um. Über das Netzwerk erreichen sie die Netzwerkschnittstelle des Device-Servers. Die Redirector-Software sorgt also dafür, dass der PC glaubt, direkt mit einem lokalen Gerät per COM-Schnittstelle zu sprechen, obwohl das Gerät entfernt ist und über das Netzwerk angesprochen wird.

In noch komplexeren Fällen sind die Daten, die zwischen dem dedizierten PC und dem seriellen Gerät gewechselt werden, obendrein noch verschlüsselt oder proprietär. Serielle Geräte in heutigen Fabriken und Gebäuden nutzen unzählige verschiedene Protokolle wie Modbus, Profibus, BACnet, EtherNet/IP oder DF1.

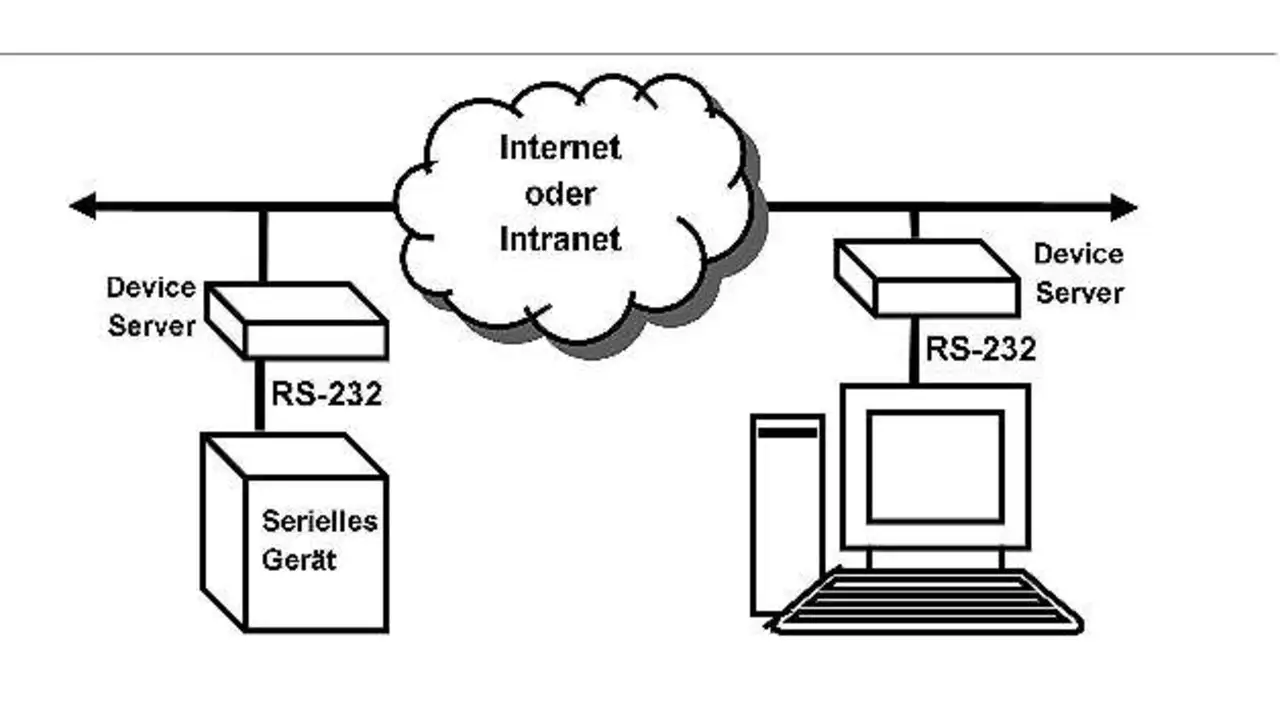

In so einem Fall hilft »Tunneling«, um den PC per Netzwerk mit dem seriellen Gerät zu verbinden: Ein Geräteserver hängt dann nicht nur am seriellen Gerät, sondern auch schon am dedizierten PC. Die verschlüsselten Daten werden von einem Device-Server zum anderen über das Netzwerk weitergegeben und dann jeweils vom Geräteserver zum seriellen Gerät beziehungsweise dem dedizierten PC übertragen (Bild 5).

Herausforderung Verschlüsselung

Sind die Daten dagegen nicht verschlüsselt, ist es oft eine Sicherheitsanforderung, dass die Device-Server diese Aufgabe übernehmen, beispielsweise bei medizinischen Informationen. Zu den wichtigsten verfügbaren Sicherheitsfeatures von Geräteservern gehören Authentifizierung, Verschlüsselung und IP-Filterung.

Device-Server bieten heute also Möglichkeiten, mit geringen Kosten und wenig Aufwand nahezu jedes serielle Gerät in ein Netzwerk einzubinden oder mit dem Internet zu verbinden. Zum Teil werden Geräteserver heute bereits von den Herstellern mit eingebaut, andernfalls kann ein Administrator einen externen Geräteserver anschließen und innerhalb weniger Minuten in Betrieb nehmen. Meistens handelt es sich um ein Produkt auf Leiterplattenebene, neuer sind Embedded-Module oder Single-Chip-Lösungen.

Über den Autor:

Daryl R. Miller ist Vice President of Engineering bei Lantronix.