Innovation durch interdisziplinäres Denken

Ein Plädoyer für den »mechatronischen Ansatz«

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Aus drei mach eins

Entsprechend der Definition arbeiten Mechatroniker an der Schnittstelle zwischen Mechanik, Elektronik und Informatik. Sie gelten als Experten für das komplexe Gesamtsystem. Kritische Stimmen behaupten jedoch, Mechatroniker seien Generalisten: Sie wüssten von allem nur ein bisschen.

»Ich bezeichne mich auch als Generalist, da ich nicht allein auf eine Fachrichtung festgelegt bin. Das sehe ich aber positiv«, so Andreas Brand, »denn ich lerne alle Teildisziplinen und werde zum Ende meines Studiums mein Wissen in der Automatisierungstechnik vertiefen können. Dadurch werde ich später in der Lage sein, ein ganzes System nach den Anforderungen des Kunden zu konstruieren, wohingegen ein Elektroniker nur einen Teil davon mitgestalten kann. Andere Vertiefungsmöglichkeiten sind Feinwerk- und Mikrotechnik sowie die Elektrotechnik. Der Mechatronik-Studiengang hat mich gereizt, weil ich nach dem Studium im Produktmanagement Fuß fassen möchte. Die Kombination von Maschinenbau und Automatisierungstechnik spiegelt die Mechatronik am besten wider. Während der Maschinenbauer eine Anlage baut, bringt der Mechatroniker diese Anlage zum Laufen. Mir reicht es nicht, nur mit Maschinen oder Computern zu arbeiten. Ich möchte auch am anderen Ende der ,Kette' arbeiten können: beim Kunden. Ich möchte komplexe Anlagen für Kunden konzipieren und die Entstehung innerhalb einer Firma vorantreiben können. Als Mechatroniker kann ich von allem viel – und nicht nur oberflächlich!«

Auf die Frage, warum gerade er den Standdienst für die Hochschule auf der Motek im September übernommen hat lacht Andreas: »Jeder Student muss so genannte „Sozial-Kompetenzpunkte“ sammeln. Dabei geht es darum, dass man für die Hochschule einen „freiwilligen Dienst“ leistet, der nicht direkt mit dem Studienfach zu tun hat. Damit soll die soziale Kompetenz von Studenten gefördert werden. Bei einer Messe dabei zu sein, gibt mir die Möglichkeit, interessante Kontakte zu knüpfen und einen Bezug zur Industrie zu bekommen. Andere Studenten sind als Tutoren im Mathe-Vorkurs tätig oder machen ein Technologiepraktikum in Kindergärten.«

Berufsausbilddung zum Mechatroniker

Ein Mechatroniker ist, einfach gesagt, dafür zuständig, dass alle technischen Systeme perfekt zusammenarbeiten. Solche Fachkräfte sind heute gefragter denn je. Während der Beruf des Kfz-Mechanikers nahezu vom Aussterben bedroht ist, steigern viele Unternehmen das Ausbildungsplatzangebot im Bereich der Mechatronik. Dies beweisen die stark angestiegenen Ausbildungszahlen in Deutschland seit Einführung des Ausbildungsgangs.

Die Gründe für die Umwandlung der Berufsbilder vom Kfz-Mechaniker zum Kfz-Mechatroniker liegen auf der Hand: Arbeiten an den mit High-Tech-Komponenten bestückten Automobilen können fast nur noch elektronisch bewerkstelligt werden. Beide Berufsbilder, Kfz-Mechaniker und Kfz-Elektroniker, waren nicht mehr zeitgemäß und wurden daher in einem neuen vereinigt. Autos, die praktisch alles können, brauchen Fachleute, die deren Funktionsweise auch verstehen. Das Erfolgsrezept für beste Berufsaussichten: Ein breites technisches Wissen aufgrund interdisziplinärer Ausbildung, und das wiederum resultiert in einem breiten Einsatzgebiet. Denn ein Mechatroniker wird überall dort benötigt, wo unterschiedliche Technikbereiche intelligent verbunden werden müssen.

Simon Morar, Auszubildender der Mechatronik im dritten Lehrjahr (Bild 3), betreut auf der diesjährigen Motek die Station des Modularen Produktions-Systems (MPS, Bild 4) der Festo-Didactic. »An dieser Produktionsstraße war ich für das Programmieren und die pneumatische Verkabelung zuständig«, erklärt Simon Morar.

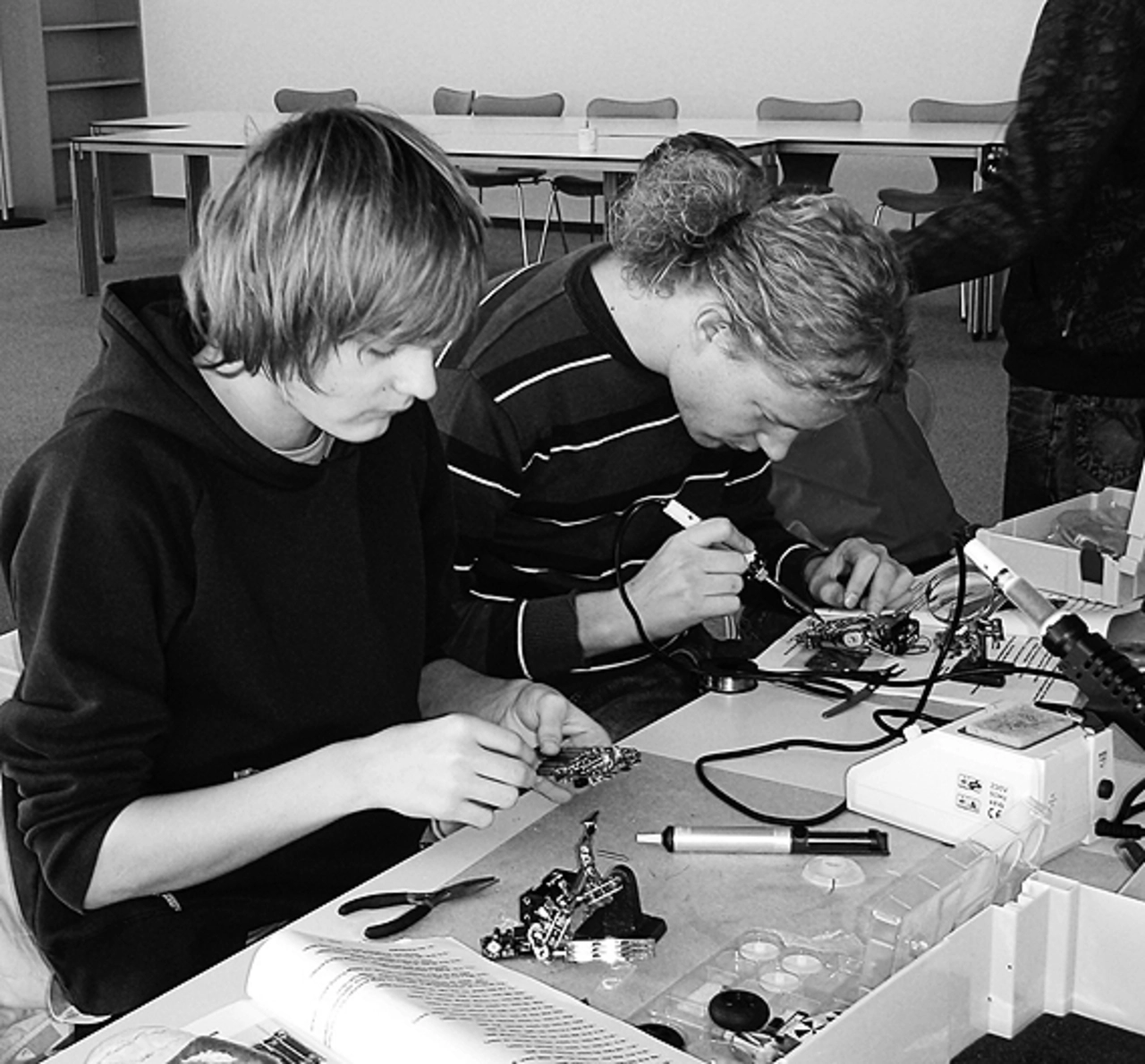

Über seine Ausbildungszeit gibt er sich enthusiastisch: »Im ersten Lehrjahr gab es ein Projekt, bei welchem wir in der Lehrwerkstatt ein Magazin gebaut haben. Dafür mussten Schaltpläne und diverse Zeichnungen erstellt werden. Außerdem hat man im ersten Lehrjahr die Grundlagen im Bereich der Mechanik abgedeckt. Beim Grundlehrgang Mechanik haben wir essentielle Informationen zu den Grundaufgaben Fräsen, Drehen, Feilen etc. erhalten. Während sich die Elektronik-Schulungen eher mit den Themen Verdrahten und Löten befassten, mussten darüber hinaus Schaltpläne gelesen und Schaltungen aufgebaut werden können. Im zweiten Lehrjahr wurde hauptsächlich das Thema CNC behandelt.

Im Verlauf meiner bisherigen Ausbildungszeit habe ich also gelernt, wie mechatronische Geräte und Anlagen aufgebaut sind; ich habe gelernt, sie zu fertigen, die Steuerung dazu zu programmieren, die Maschine in Betrieb zu nehmen, wie sie gewartet wird und was zu tun ist, wenn Systemfehler auftreten.« Der Unterschied zum Studium liegt in der Praxisausrichtung. Auszubildende lernen praktisch »am eigenen Leib« in jedem Unternehmensbereich, mit welchen unterschiedlichen Problemen sich ein Mechatroniker auseinandersetzen muss.

Der Student hingegen wird über das theoretische Wissen an die Mechatronik herangeführt. In den ersten Semestern des Hochschulstudiums werden – neben Grundlagen aus den Bereichen Mechanik, Elektronik und Informatik – die typischen Ingenieurfächer wie Mathematik, Physik und Maschinenbau gelehrt. Hinzu kommen CAD, Konstruktionslehre und Werkstofftechnik. Das Hauptstudium bietet dann Vertiefungsrichtungen wie Automatisierungstechnik, Feinwerk- und Mikrotechnik oder Elektrotechnik.

Andreas Brand erläutert, warum er sich nach seiner Ausbildung für ein Studium entschied: »Nach meiner Ausbildung zum Mechatroniker war ich als Servicetechniker tätig, durfte allerdings nicht selbst Konstruktionspläne entwerfen oder komplette Projekte ausarbeiten. Nach meinem Studium habe ich eine breitere Kompetenz und werde in der Lage sein, sowohl selbst Anlagen zu konstruieren als auch komplette Projekte selbst zu verantworten. Die Möglichkeit bekommt man ohne Studium eher selten.«

Als Beispiel für einen »Young Professional« lässt sich Ulrich Trautwein nennen. Er hat nach seinem Studium der Mechatronik an der FH-Esslingen bei Festo in der Ventil-Entwicklung angefangen. Für ihn sind die interdisziplinären Aufgabenstellungen in der Konstruktion das, was das Herz eines Technik-Begeisterten höher schlagen lässt. Die Herausforderung in seinem Job – weil er eben ganz am Anfang eines Produktzyklus steht – besteht darin, jedes Mal aufs Neue die richtigen Leute aus den verschiedenen Unternehmensbereichen ins Boot zu holen. Laut Ulrich Trautwein ist ein »reiner Maschinenbauer« der Spezialist in der Konstruktion, er als »Mechatroniker« hat wegen seines Hintergrundes den besseren Überblick über das ganze System. Außerdem kann er sich dank seines Hintergrundwissens spezielle Konstrukteuraufgaben besser aneignen.

- Ein Plädoyer für den »mechatronischen Ansatz«

- Aus drei mach eins

- Individualist oder Generalist?