Industriebrache zu neuem Leben erweckt

Urbane Produktion - ein Zukunftsmodell wird real

Für brachliegende Industriegebiete in städtischen Lagen gibt es mittlerweile interessante Revitalisierungsprojekte. Zum Beispiel in Aachen: Dort entsteht auf einer ehemaligen Schwerindustriefläche ein citynahes Gewerbegebiet, das durch lokale Wertschöpfung und Kreislaufwirtschaft geprägt ist.

Im Stadtgebiet Aachen fehlen laut Analyse der Bezirksregierung Köln für die nächsten 25 Jahre rund 205 ha Gewerbeflächen. Der in Innenstadtnähe gelegene Industriestandort Rothe Erde umfasst insgesamt mehr als 30 ha Potenzialfläche, für die es ein neues, zukunftsorientiertes Nutzungskonzept braucht, um dem Flächenengpass in der Region zu begegnen, ohne zusätzliche Fläche zu versiegeln. Mit dem Projekt »Vision 2025+ Aachen Rothe Erde« realisiert die Stadt Aachen nun, gefördert vom Land NRW mit 2,5 Mio. Euro, einen wegweisenden Ansatz für die nachhaltige Entwicklung dieses Stadtteils.

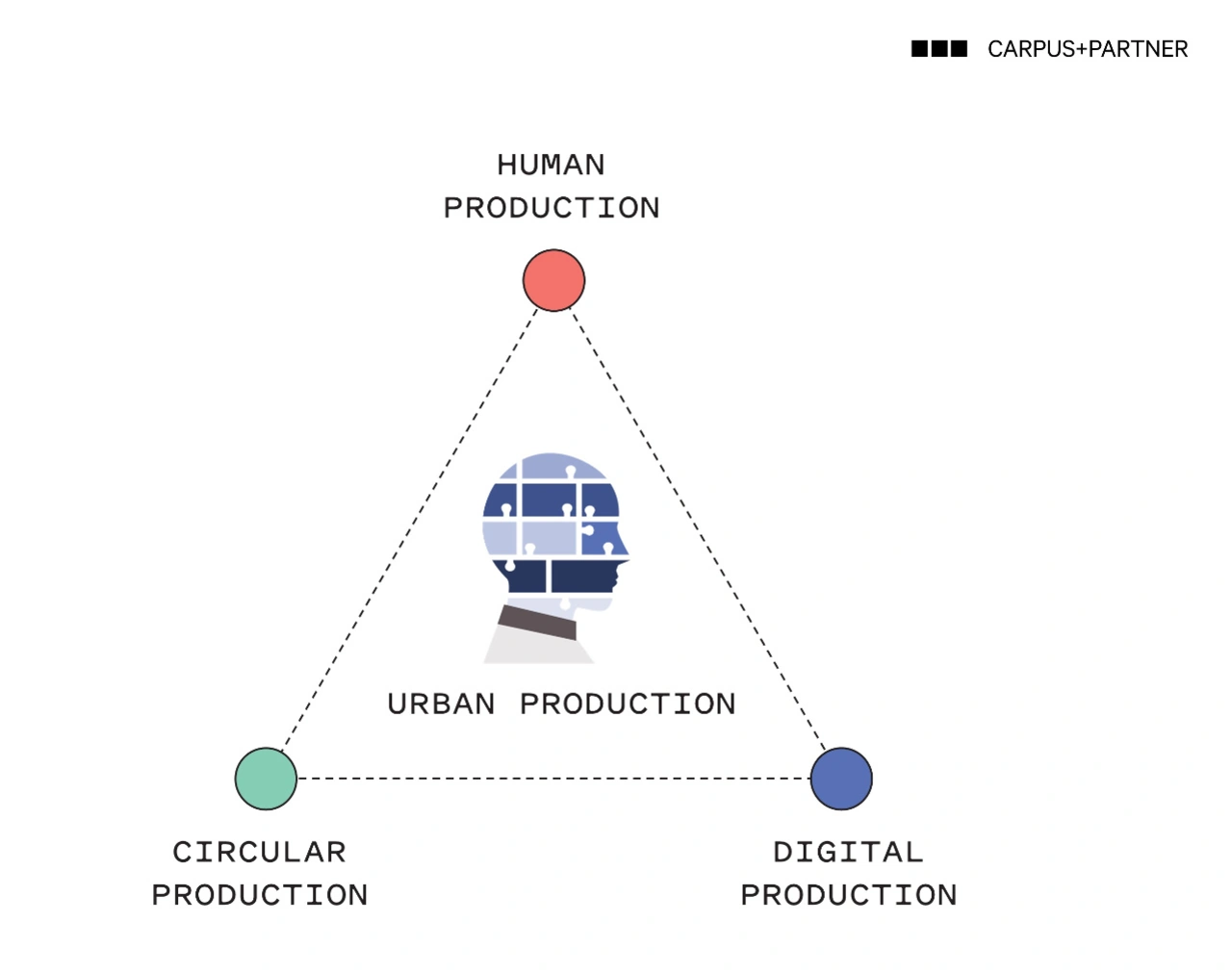

Ziel des Leuchtturmprojekts ist, das Gewerbegebiet Rothe Erde zu einem Modellstandort für urbane Produktion zu transformieren. Dazu sollen die innerstädtischen Gewerbeflächen des traditionsreichen Stadtteils revitalisiert und zugleich auch ein attraktives und zukunftsorientiertes Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeld mitten in der Stadt geschaffen werden. Klimaverträglichkeit, Ressourcenverantwortung, Digitalisierung, intelligente Energiesysteme, smarte Mobilität und eine urbane Kreislaufwirtschaft sind dabei wesentliche Elemente.

Durch die bestehende, teils historische Bebauung steht vor allem auch der Suffizienzgedanke – also das Vorhandene nachhaltig weiter zu nutzen – und damit der Bestandserhalt der Gebäude und alten Werkshallen im Mittelpunkt der Planung und Umsetzung. »Der Fokus liegt auf modernen, innovativen und urbanen Produktionsformen etwa in der Energie-, Kreislauf- und Umweltwirtschaft sowie weiteren Transformationsbranchen«, erläutert Dieter Begaß, Leiter der Wirtschaftsförderung Aachen. »Unter Einbindung und Beteiligung von Bürgern und Unternehmen soll in Rothe Erde ein lebendiges Stadtviertel entwickelt werden, das industrielle Ausrichtung mit sozialer Nachhaltigkeit vereint.«

Urbane Produktion als Kern des neuen Standortprofils

Seit mehr als 175 Jahren von der Großindustrie geprägt, beherbergte der Aachener Stadtteil früher Europas größtes Thomasstahlwerk, gefolgt von der Philips-Fabrikation für Bildröhren- und Beleuchtungskomponenten sowie bis Ende 2022 der Gummi- und Reifenproduktion von Continental. In zentraler Lage bieten sich nun große Chancen für neue Nutzungskonzepte. Die Urbane Produktion soll der Kern des neuen Standortprofils werden. Dieses Konzept integriert die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, nach denen die Stadt Aachen besonders ihre regionale Stadt- und Wirtschaftsentwicklung in den kommenden Jahren gestalten will.

Dazu sollen möglichst CO2-neutrale Produktionsweisen, eine autarke, sichere und bezahlbare Energieversorgung für Unternehmen sowie eine ausgewogene Kreislaufwirtschaft am Standort etabliert werden. Mit der Attraktivierung des Standorts für diese Unternehmen, der Pionieransiedlung innovativer Branchen und geeigneten Entwicklungsimpulsen schafft die Stadt Aachen den Rahmen für Umsetzung und Entstehung der Urbanen Produktion in Rothe Erde. In einem partizipativen Planungs- und Entwicklungsprozess unter der Leitung eines Expertenteams des in Aachen ansässigen internationalen Beratungs- und Planungsunternehmens Carpus+Partner AG wurden auf der Basis einer intensiven Standortanalyse und Interviews mit Verantwortlichen und Fachexperten der Stadt, den Hochschulen sowie beteiligter Unternehmen verschiedene Nutzungsszenarien erarbeitet.

Jobangebote+ passend zum Thema

Neue Nutzung: Urbane Industrie und Urbane Manufakturen

Mit dem Konzept der Urbanen Produktion werden am Standort Rothe Erde gleichzeitig ökonomische, ökologische, städtebauliche und soziokulturelle Anforderungen berücksichtigt und bislang lineare Wirtschaftsstrukturen hin zu zirkulären Systemen transformiert. Das bedeutet die Ansiedlung von Unternehmen, die möglichst langlebige Güter aus überwiegend regionalen Materialien herstellen, die auf eine nachhaltige Nutzung ausgerichtet sind, deren Ressourcen anschließend wiederaufbereitet und zur Wiederverwendung rückgewonnen werden. Der Wert der Materialien, Produkte und Rohstoffe bleibt dabei so lange wie möglich erhalten. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette sollen möglichst wenig Abfälle entstehen und auch diese soweit möglich aufbereitet werden. Der innerstädtische Standort erfordert zudem emissionsarme und ressourceneffiziente Produktions- und Transportweisen sowie neue Formen der Mobilität für die Warenlogistik und die Mitarbeiter.

Infrage kommen dafür zum einen Unternehmen der »Urbanen Industrie«, die ihre Waren arbeitsteilig in großer Stückzahl maschinell produzieren. Das können zum Beispiel Aachener Traditionsunternehmen sein, die ihre Produktionsstandorte und Fabriken schon heute innerstädtisch betreiben, oder Firmen, die sich dank neuer Technologien und architektonischer Innovationen wieder in städtischem Gebiet ansiedeln können und wollen. Industrie 4.0 mit der Digitalisierung der Produktion und den Möglichkeiten, kleinere Losgrößen und stärker individualisierte Produkte zu fertigen, ist hier zusammen mit dem Trend zur Deglobalisierung ein großer Treiber. Zum anderen sind »Urbane Manufakturen«, also städtische Kleinunternehmen, die Einzelstücke oder Produktserien in geringer Stückzahl herstellen, eine weitere wichtige Zielgruppe, die für eine kleinteilige Durchmischung des Gebäudebestands im Quartier beispielsweise mit der Herstellung ihrer Waren in Ladenlokalen sorgt.

Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und innovativen Start-ups

Eine zentrale Anlaufstelle soll künftig für interessierte Unternehmen, Institutionen und Bürgern als Katalysator für Circular Economy und Urbane Produktion fungieren, Wissen erlebbar vermitteln und innovative Ideen und Konzepte fördern. Start-ups sind bei der Ansiedlung von Unternehmen, die nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft agieren, ebenfalls ein wichtiger Faktor: Sie fordern traditionelle Geschäftsmodelle durch innovative Ideen und Technologien heraus. Ihre Unterstützung und die Vernetzung mit etablierten Aachener Unternehmen sowie der Wissenschaft und den Hochschulen vor Ort ist deshalb auch ein Schwerpunkt. Dass Aachen schon jetzt eine der führenden Innovations- und Start-up-Regionen in Deutschland ist, schafft dafür optimale Voraussetzungen, ebenso wie das Profil als wirtschaftsnaher Forschungsstandort, das dadurch auch noch weiter gestärkt wird.

Für die bestehenden Gebäude im gesamten Areal ist künftig eine vertikale, mehrgeschossige Nutzung geplant. Diese ermöglicht Synergien zwischen emissionsarmer, ressourceneffizienter Industrie-4.0-Produktion und Unternehmen aus der Digitalwirtschaft sowie der Next Technology Generation, die innovative Lösungen unter anderem für Energieeffizienz, Klimaschutz und nachhaltige Mobilität entwickeln.

Mehr Bestandserhalt, weniger Neubauten

Die zum Teil jahrhundertealten, traditionsreichen Bestandsgebäude sollen überwiegend durch (Teil-)Sanierung erhalten beziehungsweise nachhaltig und ressourcenschonend transformiert werden. Gerade in Verbindung mit der »Vertikalen Produktion« ist es notwendig, die Bestandsgebäude aufzustocken. Das ermöglicht eine bessere und effizientere Ausnutzung der vorhandenen Areale, weil auf der gleichen Fläche deutlich mehr Nutzungen untergebracht werden können.

Die Transformation des Gebäudebestands soll mithilfe einer lebenszyklusorientierten Planung erfolgen, die sich am Cradle-to-Cradle-Prinzip orientiert – also einem geschlossenen Rohstoffkreislauf nach dem Vorbild der Natur, bei dem alle Rohstoffe nach der Nutzung vollständig im Kreislauf bleiben, aufbereitet und erneut genutzt werden. Entsprechend liegt der Planungsfokus der Gebäudesanierung in Rothe Erde auf der Wiederverwendung und Wiederverwertung sowohl der vorhandenen wie auch neu eingesetzter Baustoffe und Materialien.

Mithilfe einer Kreislaufpotenzialanalyse werden zunächst für den gesamten Gebäudebestand sowie sämtliche Produktions- und Werkhallen die Bausubstanz sowie die verbauten Materialien umfassend analysiert, erfasst und kategorisiert. Das strukturierte Verfahren ermöglicht die nötige Transparenz für den Erhalt und die effiziente Wiederverwendung der eingesetzten Baustoffe oder deren umweltgerechte Entsorgung sowie für die Zukunft auch ihre Rückverfolgbarkeit. Für die Sanierung genutzt werden neben den vorhandenen wiederverwertbaren Werkstoffen ausschließlich gesunde, natürliche und möglichst regionale Materialien.

Bei der Restaurierung, Instandsetzung und Neugestaltung der Gebäude im Innen- und Außenbereich wird auf eine größtmögliche Energieeffizienz geachtet, etwa durch optimale Tageslichtnutzung. Intelligente, nutzungssensitive und nachhaltige Ver- und Entsorgungsstrukturen sollen für Unternehmen und Bewohner die Energiekosten geringhalten und den Wandel des Standorts hin zu mehr Unabhängigkeit und Resilienz unterstützen. Ziel ist, ein möglichst klimaneutrales Quartier zu schaffen, dessen Energiebedarf für Wärme, Kälte und Strom möglichst quartiersnah regenerativ erzeugt wird. Neben der hohen Effizienz auf Gebäudeebene geht die Planung hin zu einem innovativen Wärme- und Stromnetz aus Geothermie, Windkraft, Wasserstoff, Wärme aus Abwasser und Photovoltaik auf Dachflächen und Fassaden.

Für eine CO2-neutrale Güter- und Warenlogistik im Gewerbegebiet Rothe Erde kann unter anderem ein Schienenanschluss sorgen – ein Standortvorteil gerade mit Blick auf die Notwendigkeit, zunehmend klimaneutral und emissionsarm zu produzieren. Bei der Bewältigung der letzten Meile helfen multimodale Knotenpunkte, die die Kombination zwischen verschiedenen umweltfreundlichen Transportmitteln ermöglichen. Sogenannte Mobility Hubs sollen ein autofreies Quartier schaffen und die Erreichbarkeit der einzelnen Produktionsstandorte mit Smart Vehicles und anderen innovativen Mobilitätskonzepten sicherstellen.

Fazit

Die weitere Planung ebenso wie die nächsten Schritte zur konkreten Ausgestaltung des Gewerbegebietes Rothe Erde hin zu erlebbarer Urbaner Produktion in Verbindung mit nachhaltiger Quartiersgestaltung finden aktuell statt. Doch schon jetzt zeigt das Projektkonzept, wie die bestehenden Gewerbeflächen in Rothe Erde schnell für eine Um- und Weiternutzung verfügbar gemacht werden können. Neben der zukünftig hohen Lebens- und Arbeitsqualität macht auch das qualitative und quantitative Arbeitskräfteangebot, das ehemalige Mitarbeiter von Continental oder aus dem Rheinischen Revier ebenso umfasst wie Absolventen der Hochschulen, den Standort für innovative und wachstumsstarke Unternehmen attraktiv. Deshalb setzt die Stadt Aachen auf eine offene und transparente Kommunikation, um alle Beteiligten in die weitere Gestaltung und die Entwicklung moderner Arbeitskonzepte in Aachen Rothe Erde miteinzubeziehen.

Der Autor:

Christian Hüschelrath, M. Sc. (RWTH), ist Architekt bei Carpus+Partner.