Elektromobilität

Energiespeichersysteme stärken die Ladeinfrastruktur

Nach Schätzung der Internationalen Energieagentur wird es bis 2030 350 Mio. E-Autos geben, was über 60 Prozent der weltweit verkauften Fahrzeuge entspricht. Das ist zwar positiv für das Ziel der Netto-Null-Emissionen. Doch wie passen sich die entsprechenden Ladeinfrastrukturen an dieses Wachstum an?

Um den starken Anstieg der Elektrofahrzeuge, die künftig auf den Straßen unterwegs sein werden, zu unterstützen, sind bis 2030 schätzungsweise über 60 Millionen installierte Ladepunkte nötig. Angesichts des rasanten Wachstums und der Entwicklung von Schnell- und Ultra-Schnellladestationen steigt jedoch der Energiebedarf zum Laden von Elektrofahrzeugen schneller als die im Netz verfügbare Energie.

Damit die steigende Energienachfrage gut bewältigt werden kann, gilt es, bei der Installation von Ladestationen einige Herausforderungen zu meistern, die im Folgenden geschildert werden.

Beibehaltung der Ladegeschwindigkeit – auch zu Spitzenzeiten

Vielerorts ist das Stromnetz nicht in der Lage, den wachsenden Strombedarf der Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge allein zu decken. Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe: die Kapazität der Stromproduktion und die verfügbare Leistung nach den Hoch-/Niederspannungstransformatoren. Diese müssen ggf. ausgetauscht werden, und auch die Leistungsfähigkeit der Stromleitungen muss erhöht werden. Aufwand und Kosten hierfür sind hoch, vor allem in Städten.

Das bedeutet, dass eine mit Schnellladestationen ausgestattete Ladeinfrastruktur während der Nachfragespitzen möglicherweise nicht mit maximaler Leistung versorgt werden kann, wodurch sich die Anzahl der Ladevorgänge pro Stunde verringert.

Wenn das Netz, die Transformatoren oder die Leitungen nicht in der Lage sind, die für den Betrieb der Ladestationen mit Nennleistung erforderliche Energie zu liefern, können Energiespeichersysteme zusätzliche Energie zur Netzversorgung bereitstellen. Damit lässt sich die Betriebsleistung der Ladestationen maximieren, um möglichst kurze Ladezeiten zu ermöglichen.

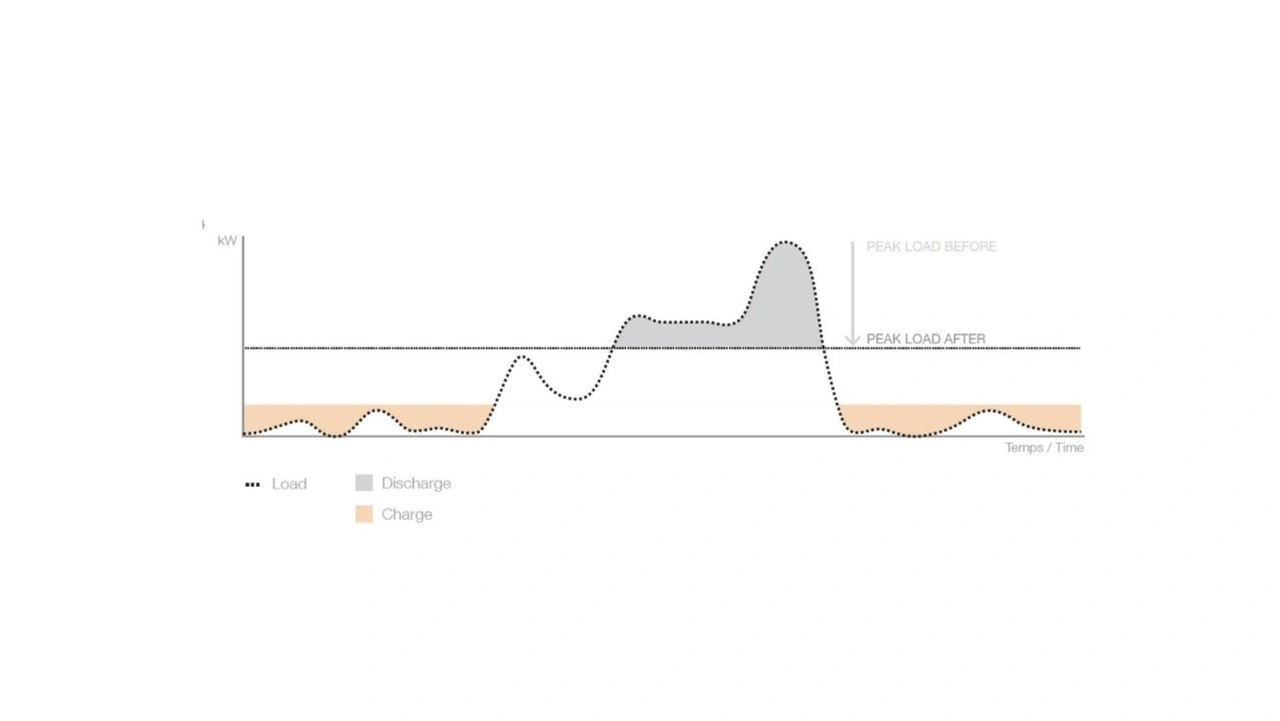

Auf diese Weise kann das Energiespeichersystem in Zeiten geringer Nachfrage aufgeladen werden, um dann entladen zu werden, wenn der Strombedarf der Ladestationen für Elektrofahrzeuge die verfügbare Kapazität des Netzes übersteigt. Dank des Energiespeichersystems ist es möglich, eine stabile Last zu gewährleisten, um die erforderliche Ladekapazität für Elektrofahrzeuge sicherzustellen und gleichzeitig die hohen Kosten und langen Wartezeiten zu vermeiden, die mit einer Aufrüstung des Netzanschlusses verbunden sind.

Senkung der Betriebskosten

In einigen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, rechnen die Energieversorgungsunternehmen die Kosten nach den 15 Minuten mit dem höchsten Stromverbrauch ab. Beim Laden von Elektrofahrzeugen können die Verbrauchsspitzen erheblich variieren, da sich der Bedarf je nach Anzahl der gleichzeitig ladenden Fahrzeuge leicht vervielfachen kann.

Die Integration von Energiespeichersystemen kann dazu beitragen, den höchsten Strombedarf durch Laststeuerung zu kappen. Diese Technologie wird als Lastspitzenkappung oder auch Peak Shaving bezeichnet. Auf diese Weise werden die normalerweise durch das Netz abgedeckten Bedarfsspitzen vom System aufgefangen. Die Batterien des Speichersystems werden dann geladen, wenn der Ladebedarf für Elektrofahrzeuge sinkt, und entladen, wenn der Strombedarf zu steigen beginnt. Dies senkt die Kosten des Strombezugs.

Jobangebote+ passend zum Thema

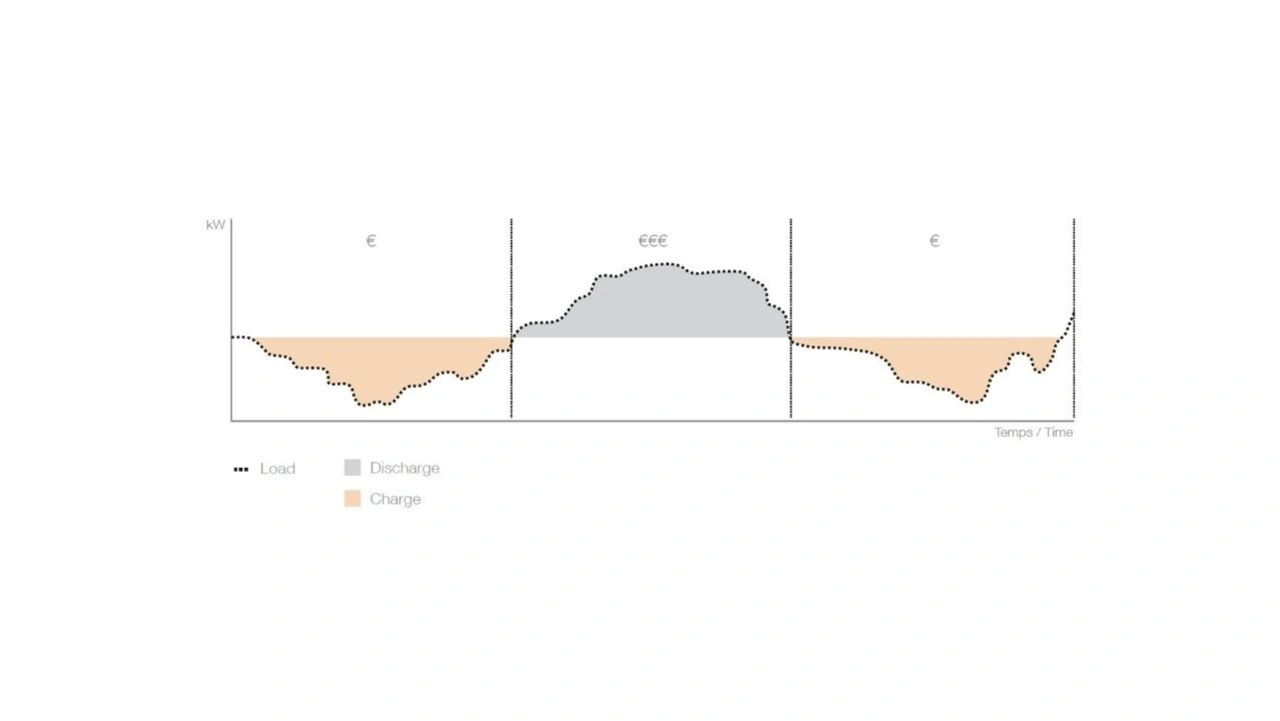

Auch die Stromrechnung wird von dynamischen Strompreisen bestimmt, da das verbrauchte Kilowatt teurer ist, wenn die Marktnachfrage hoch ist, und billiger, wenn sie niedrig ist. Dies wird häufig angewandt, um die Senkung des Verbrauchs in Spitzenzeiten zu fördern. Für eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist es jedoch in den meisten Fällen nicht praktikabel, den Verbrauch während dieser Zeiträume zu reduzieren, da dies zu wirtschaftlichen Verlusten oder einer ungenügenden Ladeleistung führen könnte.

Hier kann ein Energiespeichersystem zur Energie-Arbitrage eingesetzt werden: Die Energie zum Aufladen der Fahrzeuge wird zu Zeiten von Nachfragespitzen auf dem Markt aus den Batterien und nicht aus dem Netz bezogen.

Auf diese Weise werden Lade-/Entladezyklen verlagert, indem die Batterien geladen beziehungsweise entladen werden, wenn die Strompreise niedrig beziehungsweise hoch sind. Wie bei der Lastspitzenkappung führt dies zu wirtschaftlichen Einsparungen und gewährleistet die durchgängige Verfügbarkeit der Ladeleitung.

Anlagen für erneuerbare Energien optimieren

Elektrofahrzeuge und Anlagen für erneuerbare Energien sind echte Katalysatoren für die Energiewende, insbesondere im Hinblick auf die Netto-Nullemissionsziele. Die Integration erneuerbarer Energien wie Photovoltaik (PV) ermöglicht die Nutzung einer zusätzlichen Stromquelle zur Versorgung der Ladeinfrastruktur.

Allerdings sind erneuerbare Energien von Natur aus volatil, das heißt, ihre Erzeugung ist von den Wetterbedingungen und der Tageszeit abhängig. Infolgedessen entspricht erneuerbare Energie nur selten dem Bedarf von Ladeinfrastrukturen, was zu Energieverlusten führt, wenn gerade keine Fahrzeuge geladen werden.

Durch die Integration eines Energiespeichersystems kann diese Herausforderung bewältigt und der Eigenverbrauch optimiert werden. Das System speichert überschüssige Energie, die zu Zeiten hoher Sonneneinstrahlung mithilfe von Photovoltaikanlagen erzeugt wird, um sie wieder abzugeben, wenn die Ladeinfrastruktur einen hohen Bedarf an Strom zum Laden von Elektrofahrzeugen hat, der mit der Photovoltaik allein nicht gedeckt werden kann.

Nach dem gleichen Prinzip tragen Energiespeichersysteme auch zum Funktionieren von netzunabhängigen Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge bei, die mit der Produktion erneuerbarer Energie kombiniert werden. In Gebieten, die nicht mit dem herkömmlichen Stromnetz verbunden sind, kann ein solches System dazu beitragen, eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.

Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei Stromausfällen

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat bereits auf die Gefahr von Stromausfällen in Europa hingewiesen. Es versteht sich von selbst, dass die dadurch erzwungenen Lastabwürfe die Kontinuität der Versorgung der Ladeinfrastrukturen gefährden, was zu Unterbrechungen von Ladevorgängen führen kann.

Das Energiespeichersystem kann die Versorgungskontinuität im Fall eines Ausfalls des Hauptnetzes gewährleisten, da es als Spannungsquelle fungiert. Auf diese Weise kann das System einige Verbraucher als Reservespannungsquelle versorgen; je nach Auslegung des Systems kann dies ausreichen, um die Ladestromversorgung stabil zu halten, bis wieder ausreichend Netzstrom zur Verfügung steht.

Energiespeichersysteme für die Ladeinfrastruktur

Für den optimalen Betrieb von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge hat der Hersteller Socomec die passenden Energiespeichersysteme: Sunsys HES L und Sunsys HES XXL.

Das System Sunsys HES L mit Kapazitäten von 100 kVA/186 kWh bis 600 kVA/1.674 kWh und das System Sunsys HES XXL mit Kapazitäten von 1 MVA/1 MWh bis 6 MVA/20 MWh sind flexibel und lassen sich an verschiedene netzgebundene und netzunabhängige Anwendungen einschließlich der Anforderungen von Ladeinfrastrukturen anpassen. Außerdem lassen sie sich dank ihrer Auslegung für den Außenbereich optimal in die meisten Ladeinfrastrukturen integrieren.

Die Systeme entsprechen dank des Einsatzes moderner Umwandlungs- und Batterietechnologien hohen Sicherheitsstandards und sind nach den strengen europäischen und amerikanischen Normen zertifiziert. Ihre Konstruktion erlaubt eine sehr hohe Skalierbarkeit, die eine Anpassung an die Auslegung der Infrastruktur und die jeweiligen Bedürfnisse ermöglicht.

Darüber hinaus garantieren die Inbetriebnahme und die Wartung durch das Socomec-Expertenteam den einwandfreien Betrieb und eine optimale Lebensdauer des Systems sowie eine kontinuierliche Unterstützung während der gesamten Projektlaufzeit.