embedded brains

Drahtloser Sensornetzknoten mit 10 µA Ruhestrom

Sensorknoten mit einer Ruhestromaufnahme von unter 10 µA hat embedded brains entwickelt und will damit drahtlosen Sensornetzen Schub verleihen. Interessant ist der Spezialist für kundenspezifische Embedded-Systeme auch aus einem anderem Grund: embedded brains setzt auf das Open-Source-Betriebssystem RTEMS.

Thomas Dörfler, Geschäftsführer von embedded brains, sagt: »Das Interesse an drahtlosen Sensornetzen steigt. Voraussetzung dafür sind energiesparende Sensorknoten, die sich möglichst über Energy Harvesting versorgen können. Denn oft ist der Austausch von Batterien zu teuer oder schlicht unmöglich.«

Deshalb beschäftigt sich das Unternehmen seit einigen Jahren intensiv mit diesem Thema. Allerdings will embedded brains nicht im stillen Kämmerlein an einem fertigen System basteln. Vielmehr wollen die Ingenieure Know-how sammeln, um aus diesem Pool dann kundenspezifische Varianten aufbauen zu können. Denn eines haben drahtlose Sensornetze gemeinsam: Jede Einsatzumgebung stellt eigenen Anforderungen. »Ohne Anpassungen geht es deshalb nicht«, erklärt Thomas Dörfler. Das gelte insbesondere für die Kommunikationsprotokolle, die auf die jeweiligen Anwendungsfälle abgestimmt werden müssen. Deshalb arbeiten die Ingenieure sehr eng mit den Anwendern zusammen und bauen so maßgeschneiderte Systeme.

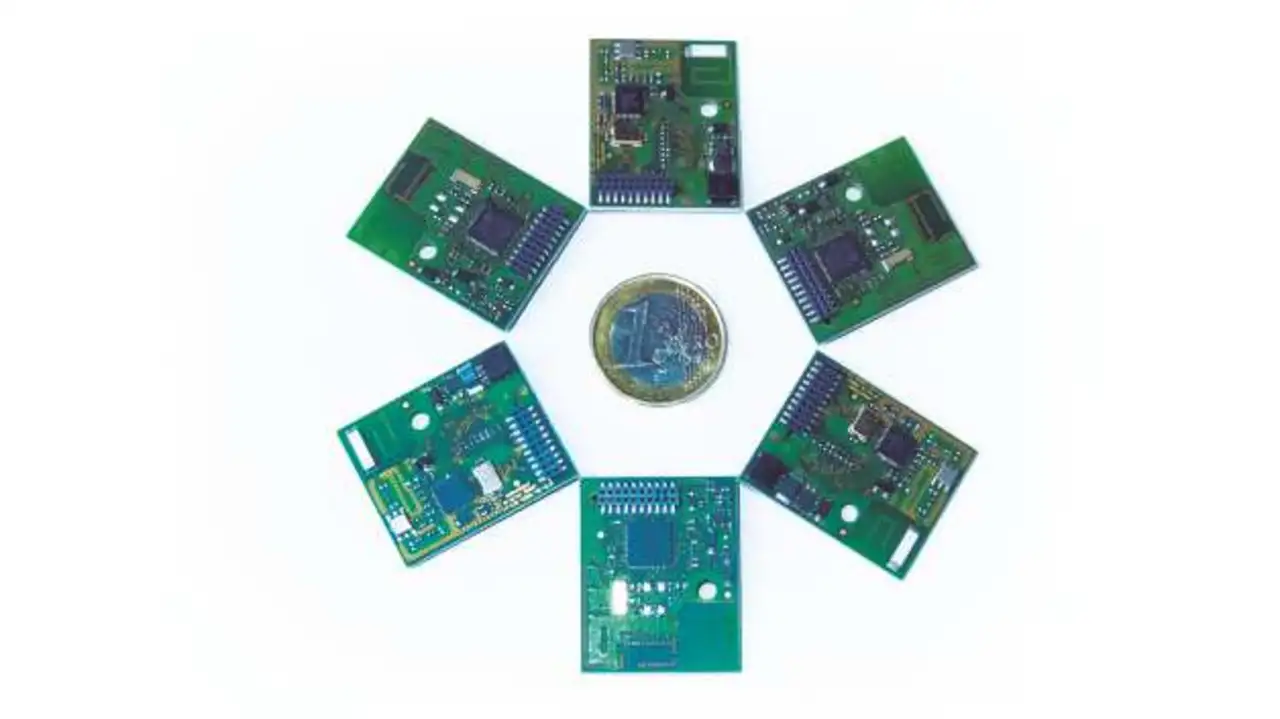

Basis eines drahtlosen Sensornetzes sind die Knoten. embedded brains ist es gelungen, mit dem Tiny ELEPHANT (Extensible Low Energy sensor Platform for Harvesting Applications and different Network Topologies) einen Sensorknoten zu entwickeln, dessen Leistungsaufnahme 50 µW nicht übersteigt und der mit einem Ruhestrom von unter 10 µA auskommt. Das Herz der Knoten bildet der STM32 (auf Basis des Cortex M von ARM). Das Power-Management sorgt dafür, dass der Chip ab einer Spannungsversorgung von 2,12 V zu arbeiten anfängt. Die Knoten funken mit einer Frequenz von 868 MHz, was eine relativ hohe Reichweite erlaubt und Probleme mit Interfenzen wie im 434-MHz-Band umgeht.

Die Sensorknoten eignen sich für die Erhebung unterschiedlicher Messgrößen. Dazu gehören neben Feuchte oder Strahlung auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit, Magnetfelder oder Luftdruck. Auch die Überprüfung der Temperaturverteilung in einem Kühlraum oder eine Erfassung von Pegelständen und der Luftqualität kämen in Frage.

Wichtig ist, dass der Knoten mit verschiedenen Harvestern zusammenarbeiten kann. Denn auch hier gilt wieder: »Der Weg des Erntens ist stark von den äußeren Gegebenheiten abhängig«, wie Dörfler formuliert. Sowohl die Hardware als auch die Software bieten deshalb eine hohe Flexibilität. »Diese Flexibilität sehen wir als einen wichtigen Differenzierungsfaktor zu bestehenden Ansätzen an«, erklärt Dörfler.

Dennoch: Die Energy Harvester sind noch relativ teuer. Auch wenn es durchaus interessante Systeme auf dem Markt gibt, auf breiter Front haben sich die Systeme noch nicht durchgesetzt. »Aber die Technologie erscheint am Horizont. Jetzt muss sich zeigen, in welchen Alltagsanwendungen sie sich umsetzen lässt«, hält Thomas Dörfler durchaus entspannt entgegen, denn die Strategie der Firma sei nicht darauf ausgelegt, morgen bereits hohe Stückzahlen verkaufen zu müssen. »Wir begreifen die Sensorknoten als Arbeitsplattform. Zusammen mit unserem langjährigen Know-how im Bereich der Embedded-Systeme und unserem Open-Source-Betriebssystem können wir auch auf besondere Anforderungen schnell eingehen.«

Damit hat er auch die Strategie von embedded brains umrissen, die das Unternehmen seit zehn Jahren verfolgt: Kundenspezifische Embedded-Systeme zu entwickeln, und zwar sowohl die Hardware als auch die Software. Deshalb hat sich das Unternehmen bisher auch in recht spezifischen Märkten getummelt. Dazu gehören beispielsweise Prototypenentwicklungen für die Automobilindustrie. Außerdem zählen Firmen aus der Luft- und Raumfahrt wie Astrium und aus der Industrie zum Kundenkreis.

- Drahtloser Sensornetzknoten mit 10 µA Ruhestrom

- RTEMS schafft Unabhängigkeit