DC-DC-Wandler

Auf Strom statt Spannung regeln

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Strom einstellen

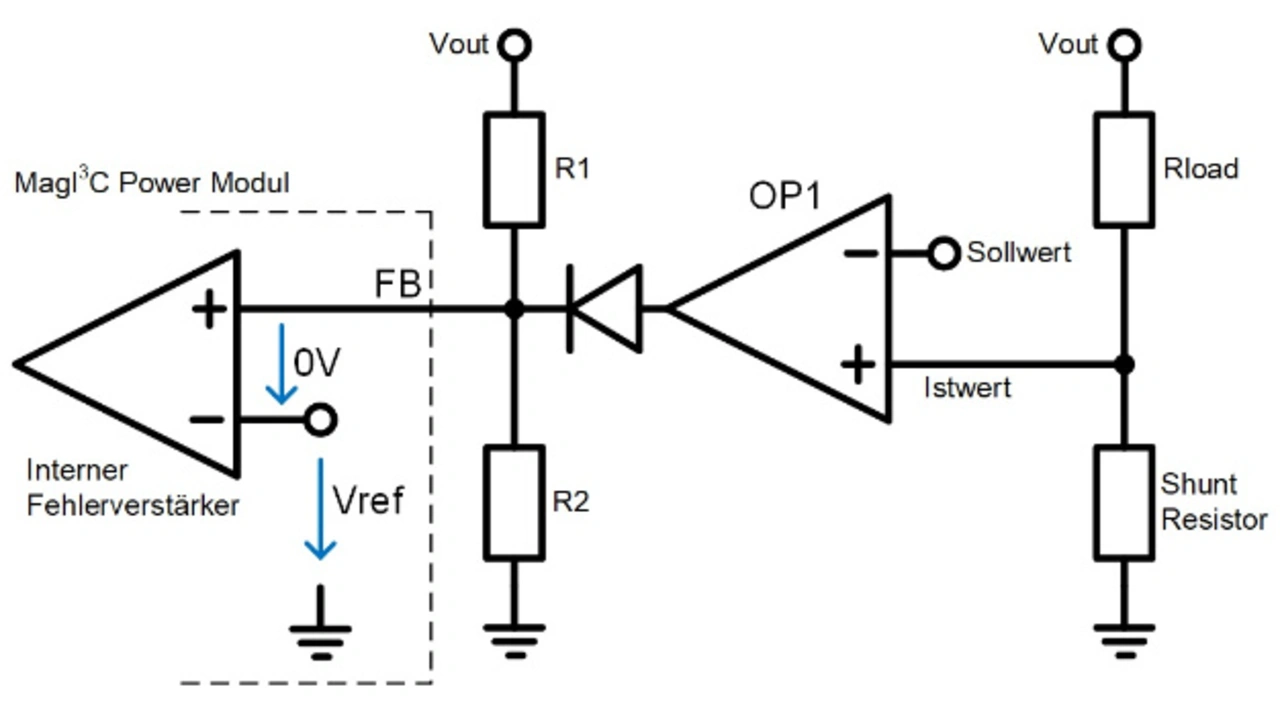

Darf die Ausgangsspannung einen maximalen Wert nicht überschreiten, z. B. als Ladeschlussspannung beim Laden eines Akkus, so kann man einen zusätzlichen Spannungsteiler aus R1 und R2 nutzen (Bild 5). Damit OP1 durch seinen kleinen Quellenwiderstand die Spannung am Feedback nicht kontinuierlich dominiert, koppelt ihn eine Diode vom Feedback-Knoten ab.

In dieser Schaltung wird OP1 nur über eine positive Spannung gegenüber Masse versorgt. Betrachten wir nun die Situation, dass keine Last (Rload) an Vout angeschlossen ist. Damit beträgt der Istwert am nicht invertierenden Eingang des Operationsverstärkers 0 V. Als Folge stellt sich die Spannung am Ausgang des OP1 in der Sättigung der Ausgangstransistoren in der Nähe von 0 V ein. Somit ist sie vollständig vom Spannungsteiler R1 und R2 entkoppelt. In diesem Fall regelt das Power-Modul auf die Ausgangsspannung, die durch R1 und R2 vorgegeben ist.

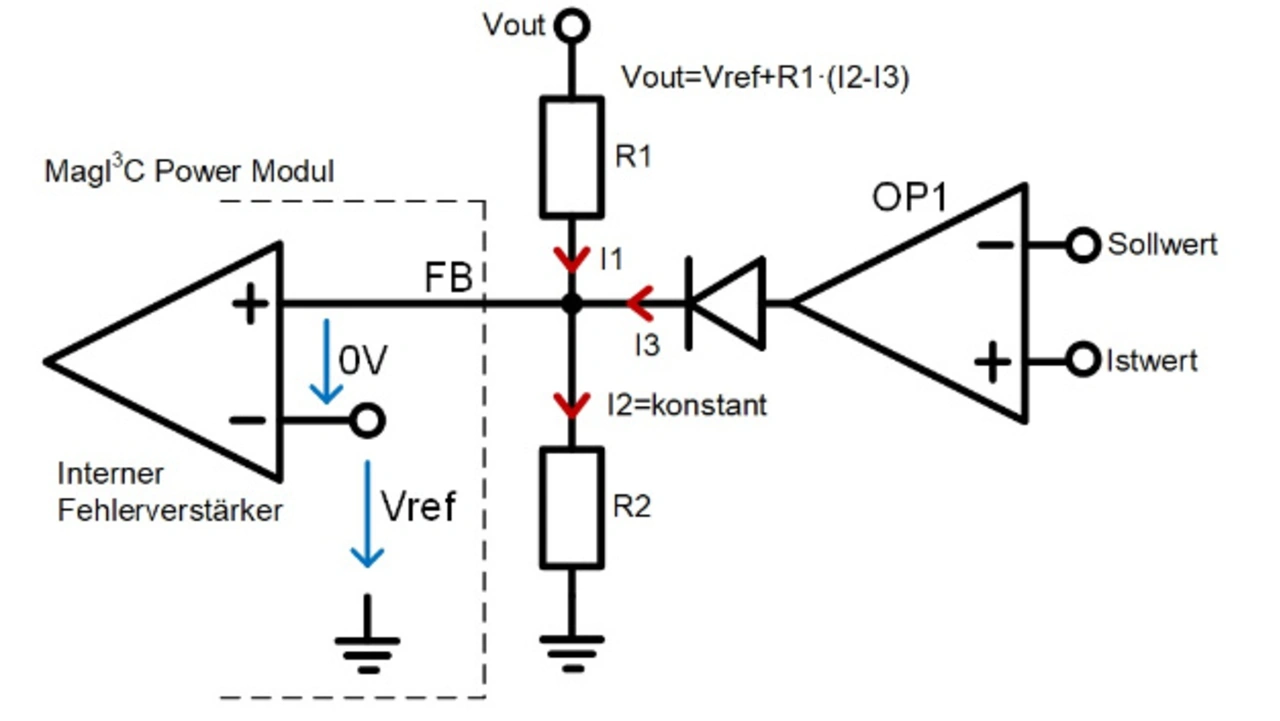

In der folgenden Betrachtung (Bild 6) sei eine Last (Rload) an Vout angeschlossen, wobei OP1 den Strom durch die Last regelt. OP1 stellt die Ausgangsspannung des Power-Moduls folgendermaßen ein:

Vout = Vref + R1 (I2 – I3).

Dabei sind Vref, R1 und I2 konstant, nur I3, der vom OP1 kontrolliert wird, bestimmt nun die Ausgangsspannung.

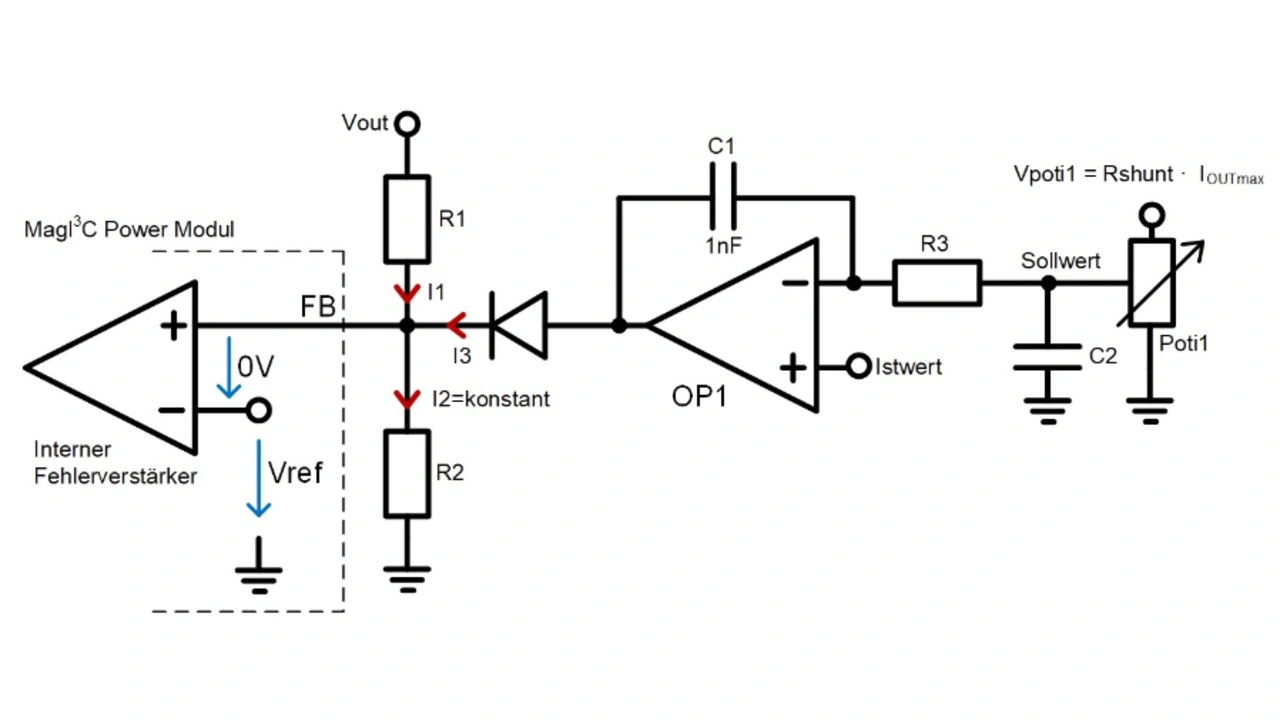

Soweit würde die Stromregelung in der Theorie auch funktionieren. In der Praxis ist die Bandbreite des OP1 ohne Kompensation weitaus höher als die des kompensierten internen Fehlerverstärkers des Power-Moduls. Dadurch wird es zu Mitkopplungen kommen, sodass beide Regelkreise instabil werden. Um eine stabile Regelung zu gewährleisten, wird die Bandbreite des OP1 wie folgt mit einem Integrationsanteil reduziert (Bild 7).

Als externe Stromregelung an einem Power-Modul reicht ein Integrator in der Regel aus. Der I-Anteil berechnet sich aus der Kapazität C1 und dem Widerstand R3 unter der Bedingung, dass die Kapazität C2 vorhanden und ausreichend groß ist. Ohne C2 würde sich der I-Anteil mit dem Widerstand von Poti1 ändern. Dieser Aspekt wird häufig bei Spannungsversorgungen, die den Sollwert mit einem Potentiometer einstellen, übersehen. Hier ist der I-Anteil und auch ein vorhandener P-Anteil von der Stellung des Potentiometers abhängig. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Regelung je nach Arbeitspunkt instabil werden könnte.

Kompensation der Stromregelung

Als praktikabler Startwert für die Kompensation des externen Stromregelkreises der meisten genutzten Abwärtswandler, eignet sich für C1 bei der hier beschriebenen Applikation ein Keramikkondensator mit 1 nF. Um den I-Anteil der Regelung (Ki = 1/(C1 · R3) zu ermitteln, wird im ersten Schritt R3 aus Bild 7 durch ein Potentiometer mit 100 kΩ ersetzt.

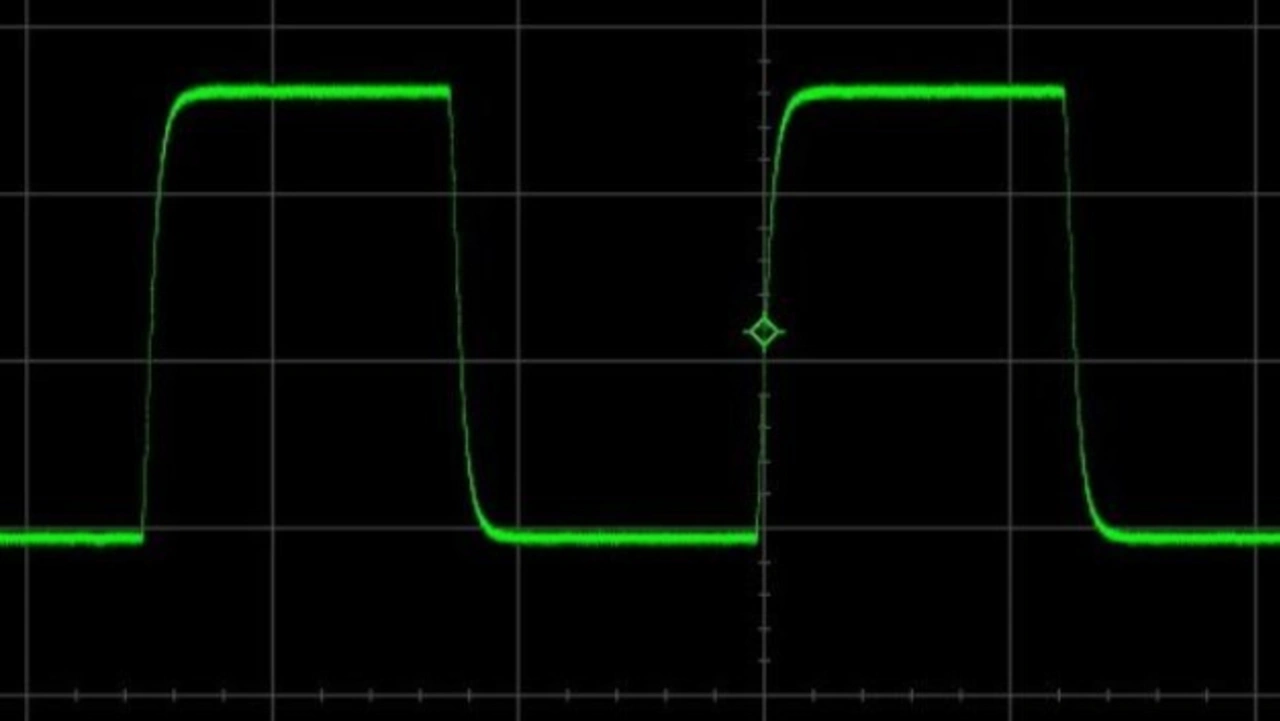

Um die Regelung korrekt einzustellen, werden Transienten, also Ausgleichsvorgänge benötigt. Wir nutzten eine elektronische Last, die mit einer Frequenz zwischen 100 Hz und 500 Hz zwei verschiedene Lastströme anfährt, um die Sprungantwort des Regelkreises mit einem Oszilloskop zu messen. Dafür eignet sich am besten eine Stromzange mit hoher Bandbreite. Das Potentiometer, voreingestellt auf den Maximalwert, wird soweit gedreht, bis die Sprungantwort des Regelkreises dem Verlauf in Bild 8 entspricht. Anschließend wird das Potentiometer vermessen und ein entsprechender diskreter Widerstand (R3) kann eingelötet werden.

Alternativ kann auch ein Funktionsgenerator das Signal für die Einstellung der Transienten erzeugen. Dadurch kann man auf eine elektronische Last verzichten. Wird ein Widerstand als Last genutzt, so kann statt der Strommessung mit der Stromzange auch die Spannung über dem Lastwiderstand mit einem Oszilloskop gemessen werden. Hierfür eignet sich jedoch nicht jeder Widerstand. Die üblichen Leistungswiderstände bestehen aus gewickeltem Draht und weisen signifikante Induktivitäten auf. Diese verzögern den Laststrom gegenüber dem Sollwert stark und zeitigen somit eine scheinbar stabile Regelung, die instabil werden kann, wenn später beispielsweise Leistungs-LEDs genutzt werden sollen.

Das oben beschriebene Prinzip eignet sich hervorragend für eine einfache und stabile Stromregelung, die für High-Power-LED-Beleuchtung sowie Batterie- und Supercap-Ladeschaltungen eingesetzt werden kann. LEDs lassen sich dadurch dimmen, wobei gleichzeitig der Farbort beibehalten wird. Die Regelgeschwindigkeit reicht für hohe Dimmfrequenzen aus, sodass das Auge kein Flackern wahrnehmen kann. Durch getaktetes Kurzschließen der Vout-Leitung können Daten übertragen werden, was für Beleuchtungslösungen gern genutzt wird (z. B. DALI).

Beim Erstellen einer Schaltung, auf der die oben beschriebene Applikation enthalten ist, sind auf dem Referenzdesign zusätzliche Pads für SMD-Potentiometer und die Kapazität auf der Unterseite hilfreich. Somit kann die Kompensation entsprechend der hier dargestellten Vorgehensweise eingestellt werden.

- Auf Strom statt Spannung regeln

- Strom einstellen