Lebensdauer von IGBTs

Messung von transienten thermischen Widerständen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Einfluss auf die Lebensdauer-Voraussage

Zur Bestimmung des Einflusses auf die Vorhersage der Lebensdauer von Leistungsmodulen wird die Abweichung zwischen simuliertem und UCE(T)-gemessenem transientem Wärmewiderstand auf den Temperaturrippel beim Betrieb des Wechselrichters in zwei Fällen untersucht.

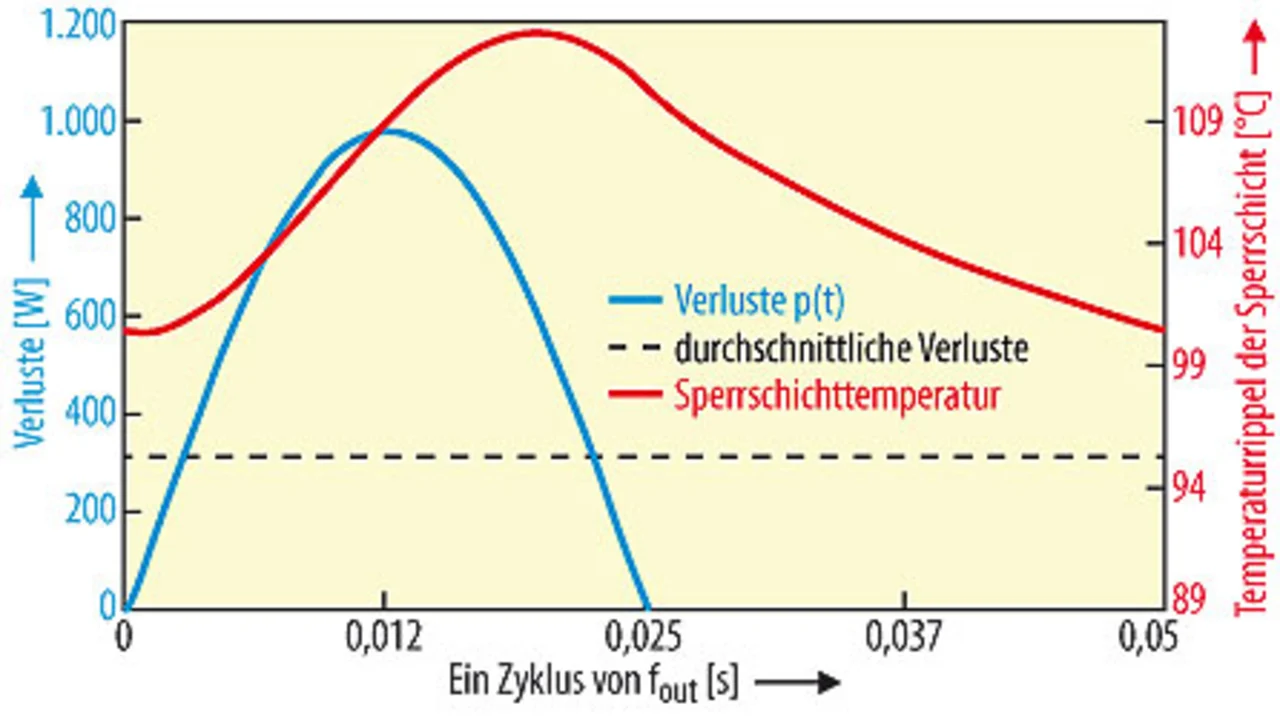

Im ersten Fall wird die typische Konfiguration eines Wechselrichters unter Annahme eines sinusförmigen Laststroms und induktiver Last betrachtet. Die Sperrschicht-Temperatur oszilliert hier mit der Ausgangsfrequenz. Die thermische Simulation wird mit der Software IPOSIM durchgeführt. Hiermit können Schalt- und Leitungsverluste von IGBTs oder Freilauf-Dioden für verschiedene Schaltungskonfigurationen ermittelt werden, insbesondere für Dreiphasen-Wechselrichter mit sinusförmigem Ausgangsstrom. Entsprechend den Voreinstellungen der Betriebsbedingungen (Ucc, IC fSW, f0…) kann die Sperrschicht-Temperatur berechnet werden. Für eine bestmögliche Vergleichbarkeit werden die per Simulation und durch Messung ermittelten Zth-Verläufe für die Kalkulation herangezogen. Für einen Fall ist der Verlauf der Verlustleistung und der daraus resultierende Temperaturrippel der Sperrschicht ΔT in Bild 6 dargestellt.

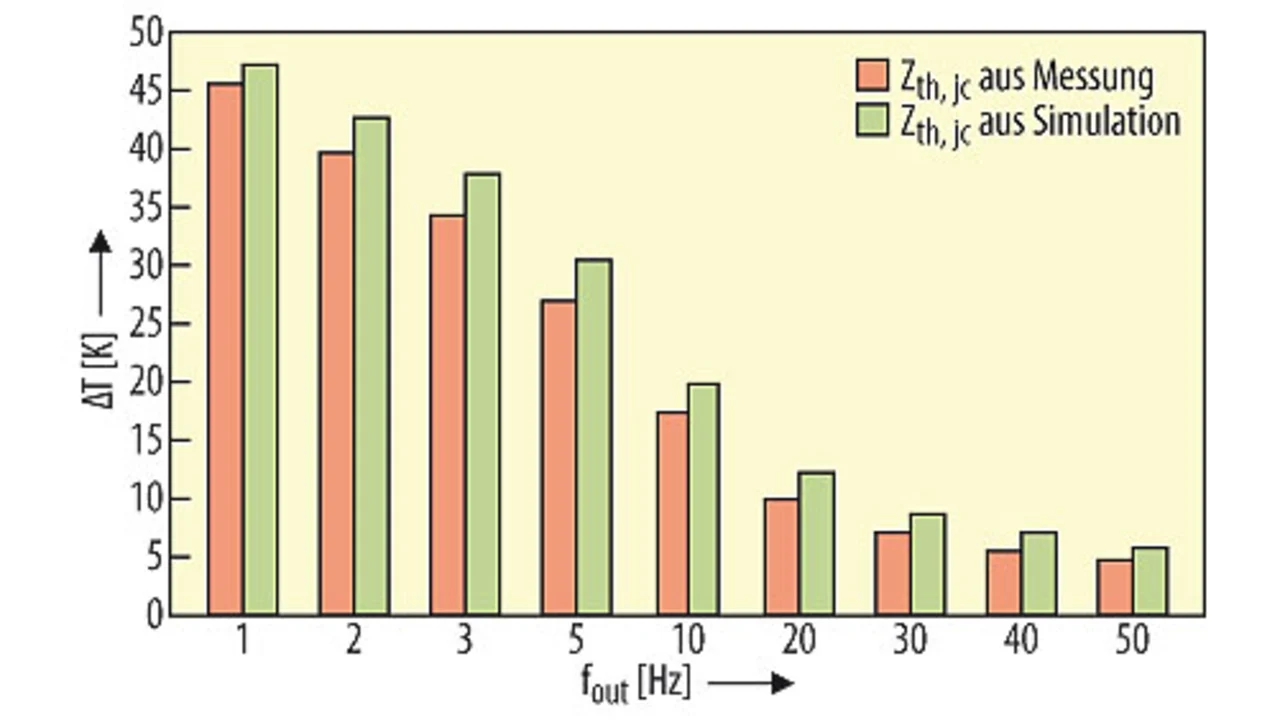

Obwohl für ausgewählte Betriebsbedingungen die mittleren Verluste gleich bleiben, steigen der Temperaturrippel und auch die Peak-Temperatur bei niedrigerer Frequenz an (Bild 7).

Basierend auf den Power-Cycling-Kurven für IGBT 4 wird nun eine zulässige Anzahl von Zyklen für die verschiedenen Temperaturhübe (Bild 7) berechnet, wobei Frequenzen größer als 20 Hz mit Hüben von ΔT kleiner als 10 K vernachlässigt werden.

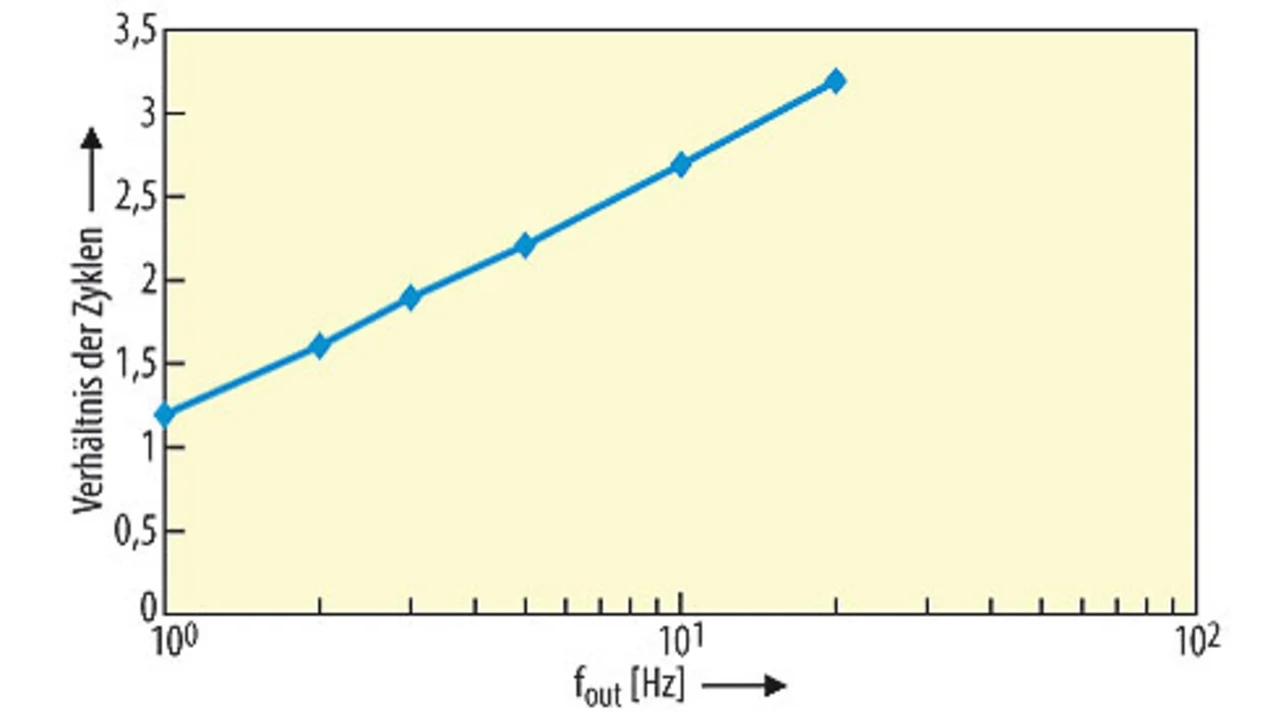

Die Ergebnisse werden als Verhältnis von möglichen Zyklen auf Basis der gemessenen Zth zu möglichen Zyklen auf Basis von Simulationen in Bild 8 dargestellt. Die Lebensdauerberechnung auf Basis der experimentell ermittelten Zth-Kurve ergibt für Frequenzen größer als 1 Hz Werte für eine längere Lebensdauer. Dies entspricht dem Teil des transienten Wärmewiderstands im Kurzzeitbereich, wo der gemessene Zth durch den negativen Offset ungenau ist.

Für Frequenzen größer als 20 Hz ist der Temperaturrippel, der durch die Grundfrequenz verursacht wird, sehr gering und nicht mehr lebensdauerrelevant. Um den Einfluss des Zth für unterschiedliche Lastprofile zu untersuchen, bei denen sich die Belastung stark verändert und für die eine relativ hohe Grundfrequenz eine geringe Rolle spielt, wird im zweiten Fall eine rechteckige Laststromform betrachtet.

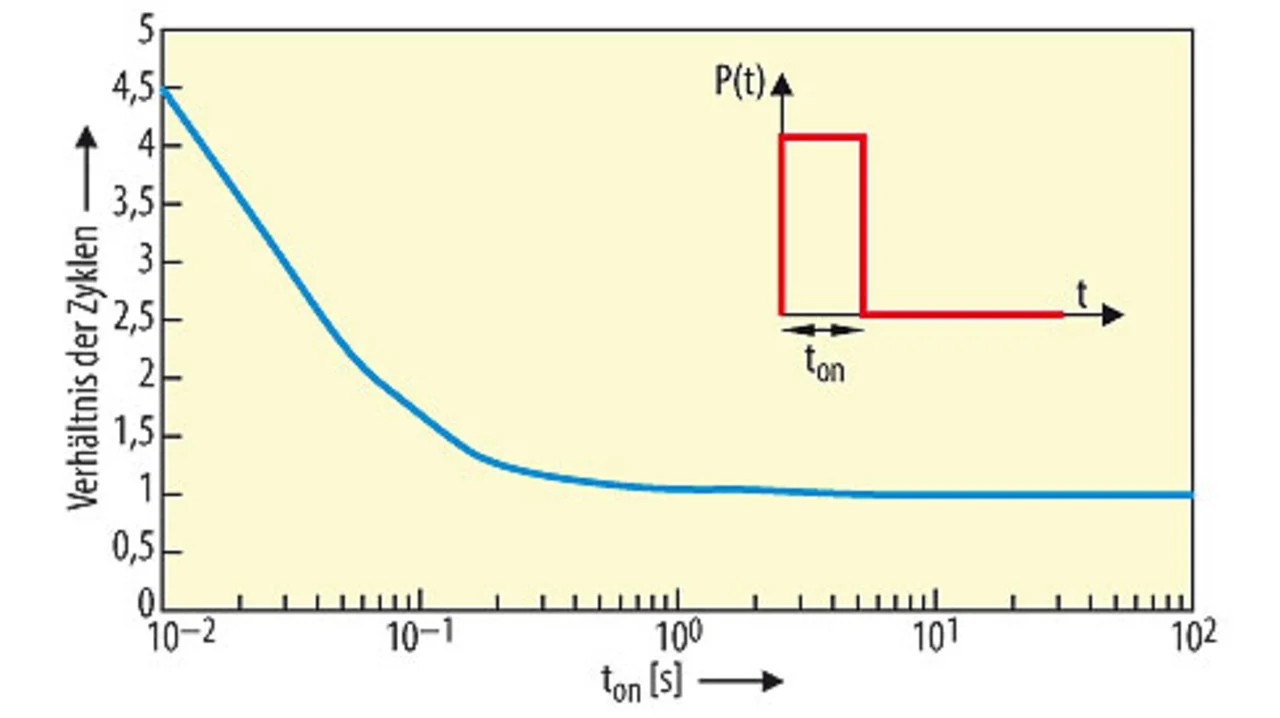

Die thermischen Simulationen werden mit Hilfe des Load-Cycle-Modus des IPOSIM-Werkzeugs bei Variation der Dauer des Impulses ton durchgeführt. Aus den resultierenden Temperaturhüben werden - ähnlich wie beim auf den Power-Cycling-Kurven für IGBT 4 basierenden ersten Fall - die erreichbare Anzahl von Lastzyklen berechnet. Ein Verhältnis der möglichen Zyklen auf der Basis des gemessenen transienten Wärmewiderstands zu möglichen Zyklen auf Basis des simulierten Zth wird in Bild 9 dargestellt.

Die vorausgesagte Lebensdauer, die durch Messung des Zth bestimmt wird, ist für Einschaltzeiten kleiner als eine Sekunde - entspricht auch Frequenzen größer als ein Hertz - optimistischer als die auf Simulation basierenden Zth. Das bedeutet, dass die Ermittlung der Lebensdauer auf Grundlage eines experimentell ermittelten transienten Wärmewiderstands für Lastprofile, die viele kurze Stromimpulse mit erheblichen Amplituden enthalten, zu optimistisch und daher ungenau ausfällt.

In vielen gängigen Anwendungen dauert die relevante Belastung aber länger als eine Sekunde, und die Grundfrequenz ist höher als 20 Hz. In diesen Fällen ist es für die Voraussage der Lebensdauer von Leistungsmodulen unerheblich, ob die Berechnung des transienten Wärmewiderstands auf Simulation oder Messung basiert.

Zth für Lastprofil-Berechnung erforderlich

Ein präziser transienter thermischer Widerstand Zth ist erforderlich, um die Temperaturrippel infolge eines Lastprofiles zu berechnen. Für Ausgangsfrequenzen von 1 Hz bis 10 Hz des Umrichters und kurze Pulsbelastungen wirkt sich der Kurzzeitbereich des transienten thermischen Widerstands aus.

Bei der Messung des transienten Wärmewiderstands erfordern die Verzögerungszeit zwischen dem Abschalten der Heizleistung und dem Start der UCE(T)-Messung sowie zusätzliche Störungen des Messsignals eine Extrapolation. Dies führt zu einem negativen Offset bei der Messung der Zth mit dem UCE(T)-Verfahren und dem Anwenden einer linearen Extrapolation. Die Nutzung der auf Finite-Elemente-Methode basierenden Simulation für die Bestimmung des transienten thermischen Widerstands sorgt für eine korrekte Berechnung des thermischen Verhaltens in den kleinen Zeitbereichen und erlaubt damit eine genauere Vorhersage der Lebensdauer.

Literatur

[1] Chrisman, A.; Thoben, M.; Mainka, K.: Reliability of Power Modules in Hybrid Vehicles. Proceedings of PCIM. Nürnberg, 2009. [2] Mainka, K.; Thoben, M.; Schilling, O.: Lifetime calculation for power modules, application and theory of models and counting methods. EPE, Birmingham, 2011. [3] Thoben, M.; Mainka, K.; Bayerer, R.; Graf, I.; Muenzer, M.: From vehicle drive cycle to reliability testing of Power Modules for hybrid vehicle inverter. Proceedings of PCIM. Nürnberg, 2008. [4] JESD24-12 JEDEC Standard for Thermal Impedance Measurement for Insulated Gate Bipolar Transistors (Delta VCE (on) Method). [5] Scheuermann, U.; Schmidt, R.: Investigations on the VCE(T) Method to Determine the Junction Temperature by Using the Chip Itself as Sensor. Proceedings of PCIM. Nürnberg, 2009. [6] Schennetten, S.: Elektrische Bauteilerwärmung im Endtest von IGBT. Diplomarbeit 2006.

Die Autoren

| Dr.-Ing. Markus Thoben |

|---|

| schloss sein Studium der Elektrotechnik an der Universität Bremen 1995 ab und promovierte auf dem Gebiet Aufbau- und Verbindungstechnologie von Leistungselektronik. Bevor er 2004 zu Infineon wechselte, arbeitete er fünf Jahre in der DaimlerChrysler-Forschung in Frankfurt a.M. auf den Gebieten Zuverlässigkeit und Konzepte von Leistungselektronik und Steuergeräte-Hardware. Bei Infineon ist er im Bereich Technologie und Innovation für Leistungsmodule am Standort Warstein beschäftigt. Seit Februar 2013 verantwortet er die Package-Entwicklung für Leistungsmodule für Elektro- und Hybridfahrzeuge. |

Markus.Thoben@infineon.com

| Dr.-Ing. Krzysztof Mainka |

|---|

| studierte Technische Informatik und Elektrotechnik an der Opole University of Technology (OUTech). Zunächst arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Elektrische Energietechnik der OUTech und ist seit 2003 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Koblenz. 2006 wechselte er zur Infineon Technologies AG in den Bereich Technologie und Innovation für Leistungsmodule in Warstein und war für die Simulation im Bereich Leistungsmodul- und Technologieentwicklung sowie Zuverlässigkeit von leistungselektronischen Modulen zuständig. 2010 promovierte er auf dem Gebiet der Leistungselektronik mit einem Thema zur Modellierung von IGBT-Modulen für die Simulation. Seit September 2011 verantwortet er die Simulation und Lebensdauerberechnungen im Bereich Application Engineering für Leistungsmodule. |

Krzysztof.Mainka@infineon.com

- Messung von transienten thermischen Widerständen

- Einfluss auf die Lebensdauer-Voraussage