Regelungstechnik – Teil 4 von 6

Regler für Netzteile

Mit den ersten drei Teilen der Artikelserie von Omicron Lab konnten die Autoren das Basiswissen für die Auslegung von Netzteil-Reglern schaffen. Doch welche Regler stecken eigentlich in einem Netzteil und wie sehen deren Übertragungsfunktionen aus?

In diesem Beitrag, dem vierten Teil der Serie, geht es nun um in Netzteilen verwendete Regler – dabei werden deren Schaltung, Übertragungsfunktionen sowie deren Pol- und Nullstellen genauer erläutert. In den meisten Fällen bestehen analoge Regler für Netzteile aus einem invertierenden Operationsverstärker, der normalerweise intern im integrierten Schaltkreis (IC) des Reglers verbaut ist, sowie einigen externen Kondensatoren und Widerständen. Basierend auf der Übertragungsfunktion der Operationsverstärker-Schaltung bestimmen die Kondensatoren und Widerstände die Position der Pol- und Nullstellen.

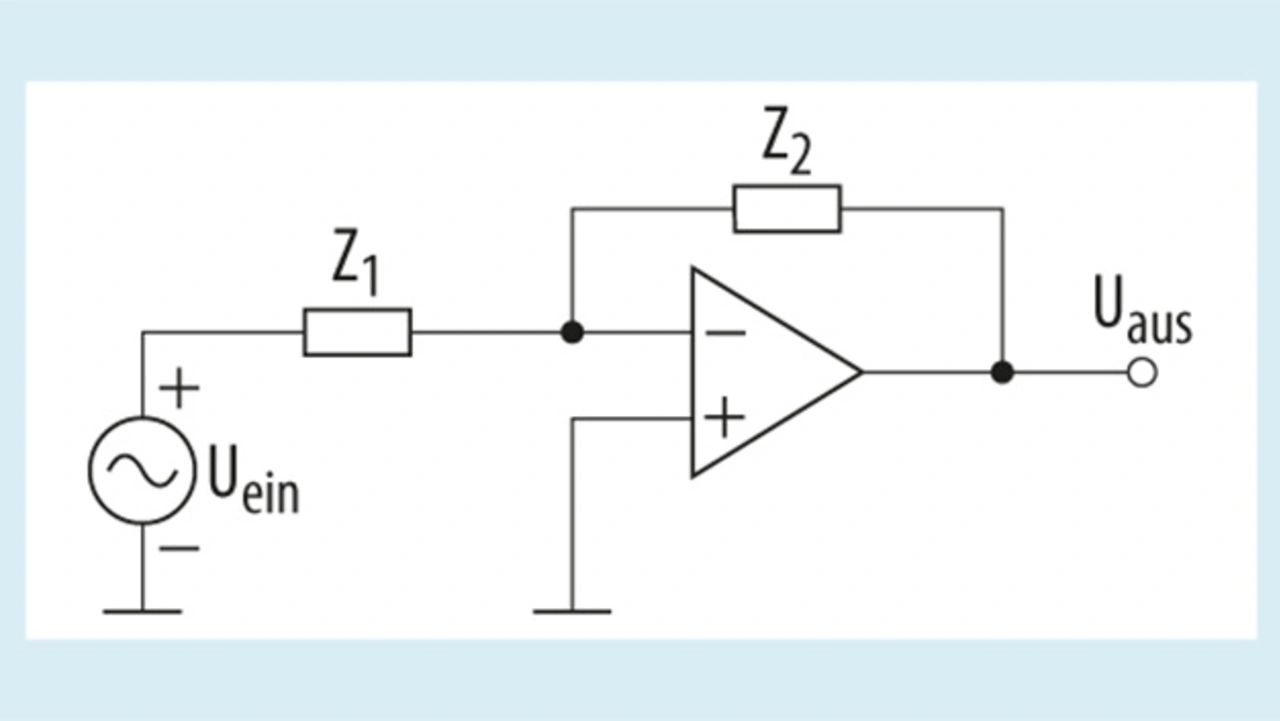

Netzteil-Regler sind an und für sich nichts Beängstigendes. Es handelt sich dabei um einen invertierten Operationsverstärker und einigen Bauteilen, so wie viele es vermutlich in ihrer allerersten Vorlesung an der Universität gelernt haben. In Bild 1 ist ein solcher Operationsverstärker in invertierender Grundschaltung dargestellt. Die Übertragungsfunktion dieser Schaltung lautet:

Dabei entsprechen Z1 und Z2 in der Regel einer Kombination aus Kondensatoren und Widerständen. Mit dieser einfachen Schaltung lassen sich fast alle Regler bauen, die in analogen Netzteilen zum Einsatz kommen.

Typ I-Regler

Wird Z2 durch einen Kondensator (C = 10 nF) und Z1 durch einen Widerstand (R = 1,6k Ω) ersetzt, erhält man einen einfachen Regler 1. Ordnung. Durch die Auswahl der Werte des Kondensators und des Widerstands kann die Position der Pol- und Nullstellen des Reglers beeinflusst werden. Hier muss beachtet werden, dass einfachheitshalber weder die Referenzspannungsquelle, die normalerweise am nichtinvertierenden Eingang angeschlossen ist, noch der Vorspannungswiderstand, der normalerweise zwischen dem invertierenden Eingang und der Masse geschaltet ist, berücksichtigt wurden. Beide Elemente beeinflussen lediglich die DC-Analyse aber nicht die AC-Übertragungsfunktion des Reglers. Sie haben also keinen Einfluss auf die Position der Pol- und Nullstellen. Die Übertragungsfunktion lautet daher:

Die Verstärkung bei einer bestimmten Frequenz beträgt daher:

Unter Berücksichtigung des invertierenden Operationsverstärkers beträgt die Phase der Übertragungsfunktion:

Betrachtet man die obigen Gleichungen, so ist folgendes zu erkennen:

- Am Ursprung liegt eine Polstelle vor, da der Nenner der Übertragungsfunktion nur dann Null wird, wenn s = 0 ist. Diese wird auch »Integrator« oder im Englischen Sprachgebrauch »Pole at Origin« genannt.

- Aus Gleichung 4 wird ersichtlich, dass die Verstärkung bei niedrigen Frequenzen gegen unendlich geht. Das ist in der Regel genau das, was bei einem Netzteil gewollt ist, da eine hohe Verstärkung bei geringen Frequenzen zu einer bleibenden Regeldifferenz nahe Null führt.

- Gleichung 4 zeigt außerdem, dass diese bei fi=1⁄2πRC – das heißt bei 10 kHz gleich Eins wird. Dementsprechend schneidet an dieser Stelle der Amplitudengang die Null-dB-Achse. Im Englischen Sprachgebrauch wird fi auch als »position of the pole at origin« oder eingedeutscht als »Integratorposition« bezeichnet. Gemeint ist eigentlich »die Frequenz, bei der die Verstärkung aufgrund der Polstelle im Ursprung die 0-dB-Achse schneidet«.

- Aus der Phasengleichung, Gleichung 5, ist ersichtlich, dass die Phase um -90° nacheilt. Dabei handelt es sich um eine Besonderheit eines Systems mit einer Polstelle.

Regler 1. Ordnung sind relativ selten in Netzteilen zu finden. Sie wurden lediglich zu Lehrzwecken und zur Erläuterung des Konzepts der »Integratorposition« erwähnt. Regler höherer Ordnung sind weitaus häufiger vorzufinden; die überwiegende Mehrheit der Netzteile ist ausschließlich mit Hilfe der folgenden Schaltungen stabilisiert.

Typ II-Regler

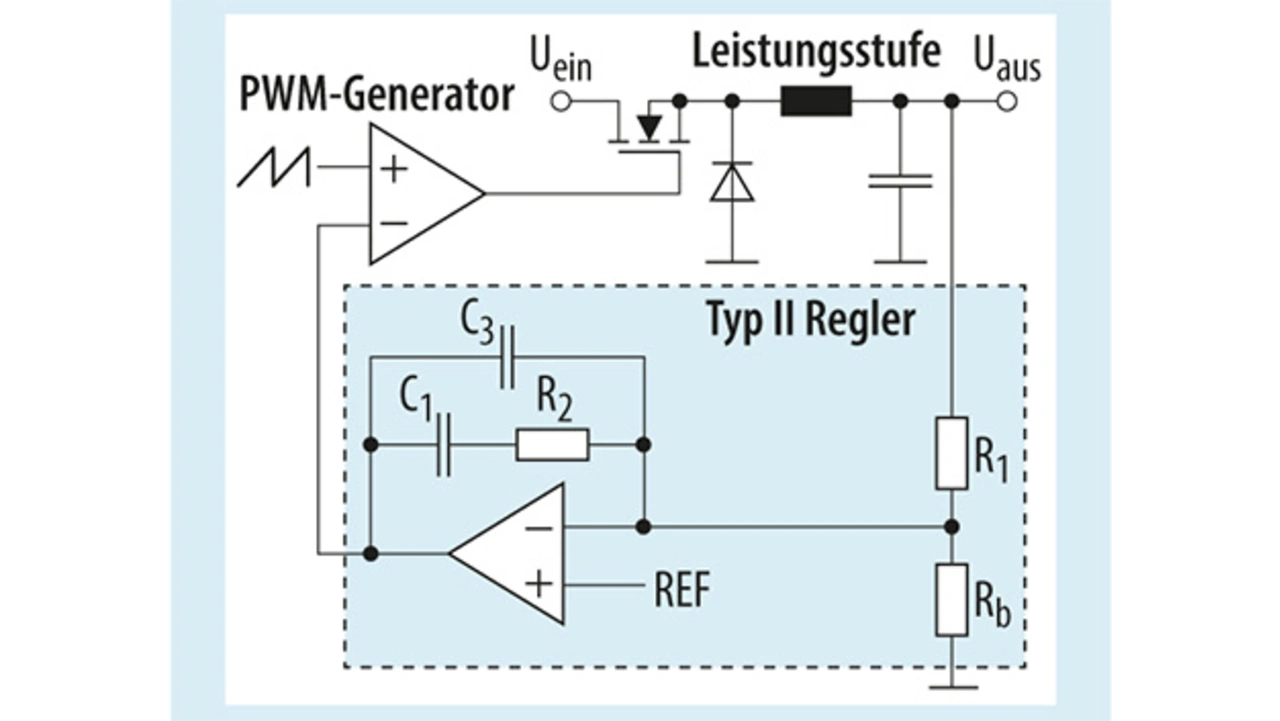

Hierbei handelt es sich um einen der beliebtesten Regler, da er fast immer in »Current-Mode«-Netzteilen zum Einsatz kommt. Die Schaltung, einschließlich einer einfachen Abwärtswandler-Leistungsstufe ist in Bild 2 dargestellt. Der PWM-Generator und der Operationsverstärker sind normalerweise im IC untergebracht. Die Übertragungsfunktion für diesen Regler lautet:

Zusätzlich zum Integrator ωp0 liegen eine zweite Polstelle ωp2 und eine Nullstelle ωz1 vor. Es gilt zu beachten, dass die Frequenz in rad/s angegeben ist. Die Positionen der Pol- und Nullstellen können in der Schaltung über die Bauteile wie folgt bestimmt werden:

Durch geeignete Auswahl der Komponentenwerte können also die Pol- und Nullstellen zur Gestaltung der Kurve-verläufe von Bode-Diagrammen so positioniert werden, dass die in den vorangegangenen Artikeln vorgestellten Stabilitätskriterien erfüllt werden. Aus der Übertragungsfunktion wird ersichtlich, dass nur eine Nullstelle zur Verfügung steht. Dementsprechend kann die Phase um maximal 90° angehoben werden, was manchmal nicht ausreichend ist. Ein Paradebeispiel dafür sind nahezu alle »Voltage-Mode«-Regelungen. Aus diesem Grund wird ein weiterer Regler benötigt, der eine größere Phasenanhebung ermöglicht: Der Typ III-Regler.

Typ III-Regler

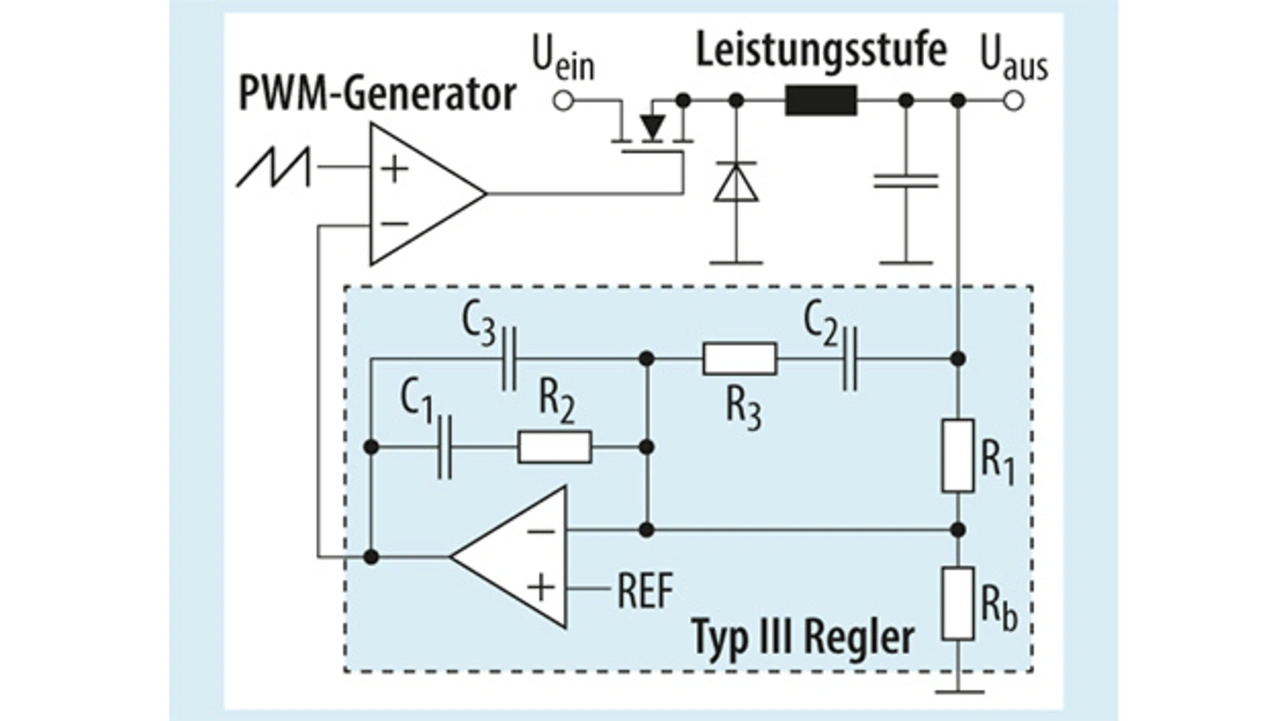

Die Schaltung für den Typ III-Regler ist in Bild 3 dargestellt. Mit nur einem zusätzlichen Widerstand (R3) und einem weiteren Kondensator (C2) lässt sich der Typ II-Regler in einen Typ III-Regler umwandeln. Die Übertragungsfunktion sieht wie folgt aus:

Im Vergleich zum Typ II-Regler enthält die Übertragungsfunktion des Typ III Reglers eine weitere Polstelle (ωp3) und vor allem eine weitere Nullstelle (ωz2). Durch die zwei Nullstellen ist nun eine Phasenanhebung von bis zu 180° möglich. Die Pol- und Nullstellen werden über die Bauteilwerte wie folgt definiert:

Der Praxistest

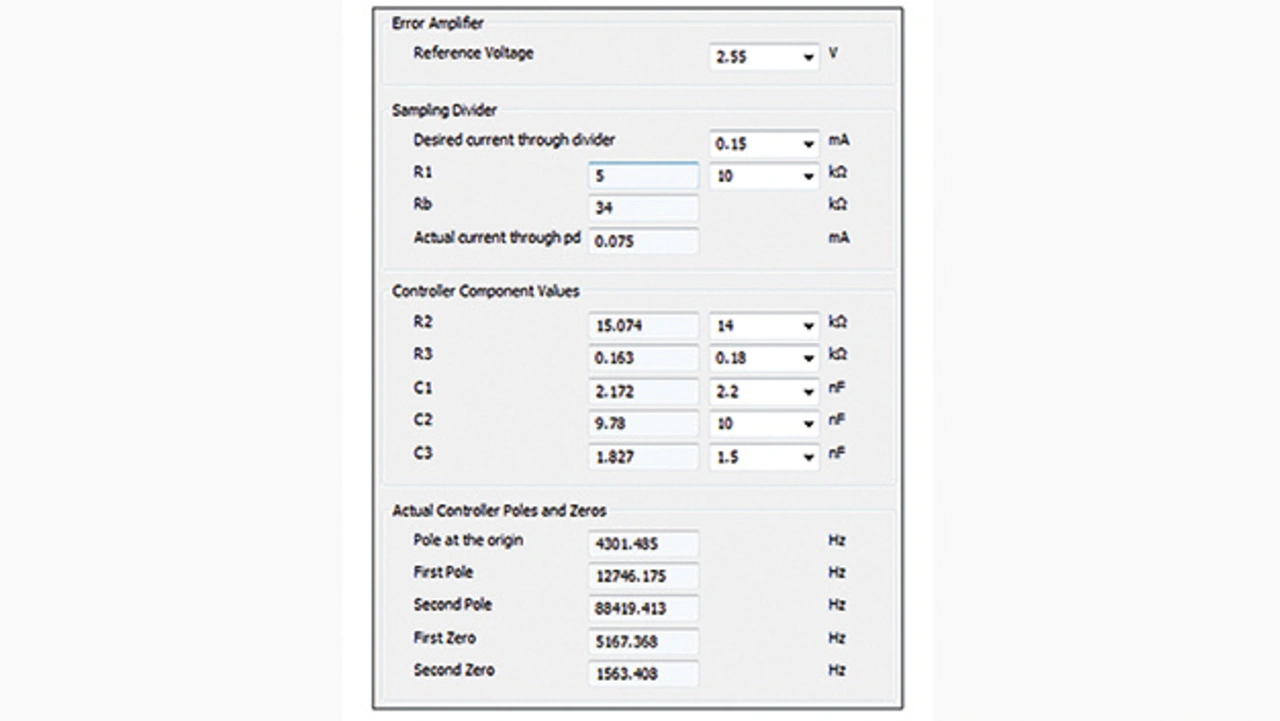

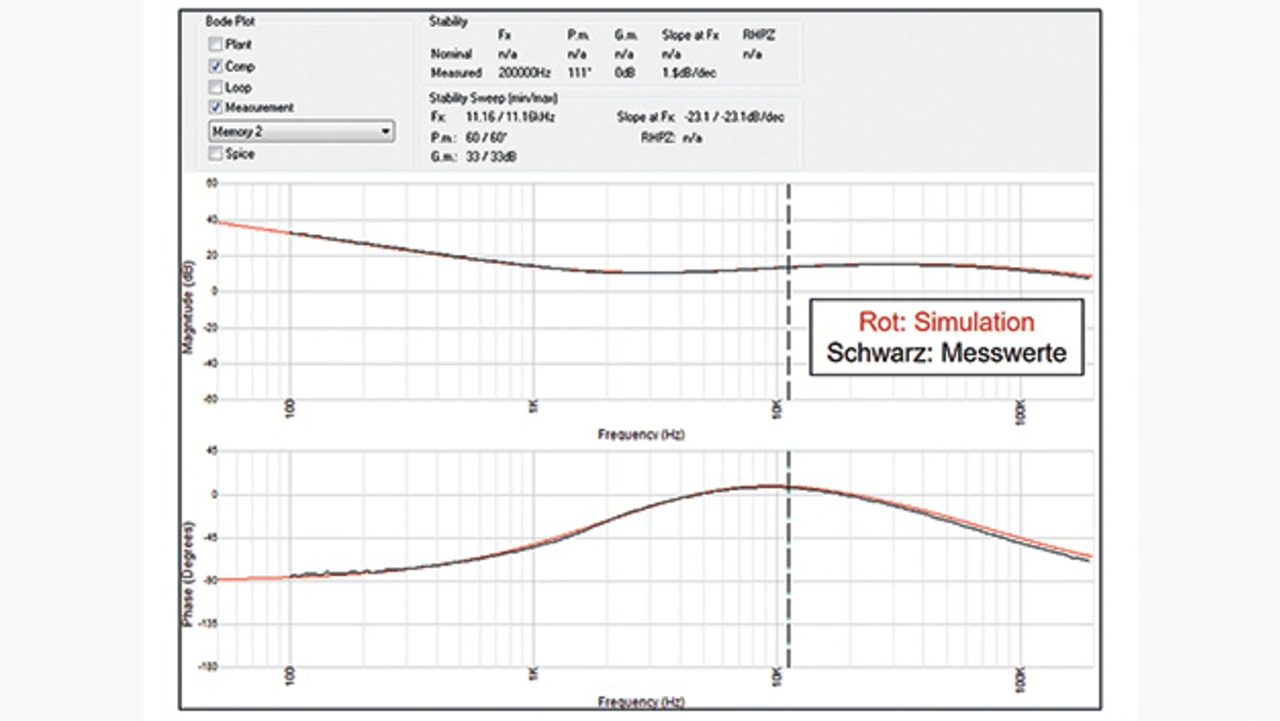

Um die Schaltung in der Praxis zu überprüfen, lohnt sich ein Experiment mit den Werten der Widerstände und Kondensatoren, um die Pol- und Nullstellen zu platzieren. Anschließend wird ein echter Regler gemessen, um die Theorie zu überprüfen. Hierfür wird die WDS Software von Biricha Digital zur automatischen Netzteil-Auslegung verwendet, mit deren Hilfe ein Typ III-Regler entworfen wird. Im Anschluss muss der Regler nachgebaut und mit dem Vektor-Netzwerkanalysator Bode 100 von Omicron Lab nachgemessen werden. Aus Bild 4 ist ersichtlich, dass Biricha WDS die Pol- und Nullstellen des Reglers platziert und die Komponentenwerte berechnet hat. Die am nächsten gelegenen Vorzugswerte der Komponenten sind in der rechten Spalte in Bild 4 dargestellt.

Beim Einsetzen der Komponentenwerte in die Gleichungen 9 sollten genau die gleichen Pol- und Nullstellen herauskommen, wie vom WDS berechnet und in Bild 4 dargestellt. Dabei muss beachtet werden, dass die zuvor genannten Gleichungen in rad/s, im WDS jedoch in Hz angegeben sind. Für das aktuelle Ziel ist das jedoch ausreichend, denn vorerst soll lediglich sichergestellt werden, dass die Gleichungen korrekt sind und der simulierte Frequenzgang gut zum realen passt.

Der Vergleich zwischen dem simulierten Bode-Diagramm und der Praxismessung eines echten Reglers mit den Komponentenwerten aus Bild 4 ist in Bild 5 dargestellt und zeigt, dass eine nahezu perfekte Übereinstimmung vorliegt. Somit sind die Gleichungen korrekt und durch die gewählten Komponentenwerte werden die Pol- und Nullstellen des Reglers genau dort platziert, wo sie erwartet wurden. Einzig eine Strategie zur Positionierung der Pol- und Nullstellen muss noch entwickelt werden, damit Spezifikationen und Stabilitätskriterien erfüllt werden können.

Zusammenfassung von Teil 4

Im vierten Beitrag wurden drei Typen von Reglern, ihre Pol- & Nullstellen und Übertragungsfunktionen erläutert und erklärt, was als »Integratorposition« bezeichnet wird. Einmal mehr wurde gezeigt, dass die mathematischen Darstellungen der Schaltungen fast perfekt mit Praxismessungen übereinstimmen. Darüber hinaus wurden alle nötigen Gleichungen aufgeführt, die die Werte von Kondensatoren und Widerständen mit der Position der Pol- und Nullstellen von Reglern in Beziehung setzen.

So geht es weiter

Im nächsten Schritt kann mit der Auslegung von Reglern zur Stabilisierung der Netzteile begonnen werden. In den nächsten Beiträgen werden die »Voltage-Mode«- und »Current-Mode«-Regelung erläutert und die Vorgehensweise bei der Auslegung deren Regler Schritt für Schritt beschrieben.

Regelungstechnik in der Praxis

Die Serie »Regelung von Schaltnetzteilen – Schritt für Schritt« besteht aus einer Reihe technischer Artikel rund um die Regelung von Schaltnetzteilen. Grundlage sind Auszüge aus den »Biricha Analog and Digital Power Supply Design«-Seminaren. Dort lernen die Elektroingenieure, wie sich in der Praxis eine stabile Regelung für ein Schaltnetzteil korrekt und technisch fundiert dimensionieren lässt.

Hier können Sie auch die weiteren Teile der Serie nachlesen oder die Print-Ausgaben in unserem Shop bestellen:

Teil 1: Stabilität im Netzteil, oder in Ausgabe Elektronik 2019, Nr. 13, S. 20

Teil 2: Messung des Frequenzgangs, oder in Ausgabe Elektronik 2019, Nr. 14, S. 41

Teil 3: Übertragungsfunktionen verstehen, oder in Ausgabe Elektronik 2019, Nr. 16, S. 37.

Die Autoren