Batteriemanagement

Autarke Stromspeicher

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Aufbau eines Batteriemanagementsystems

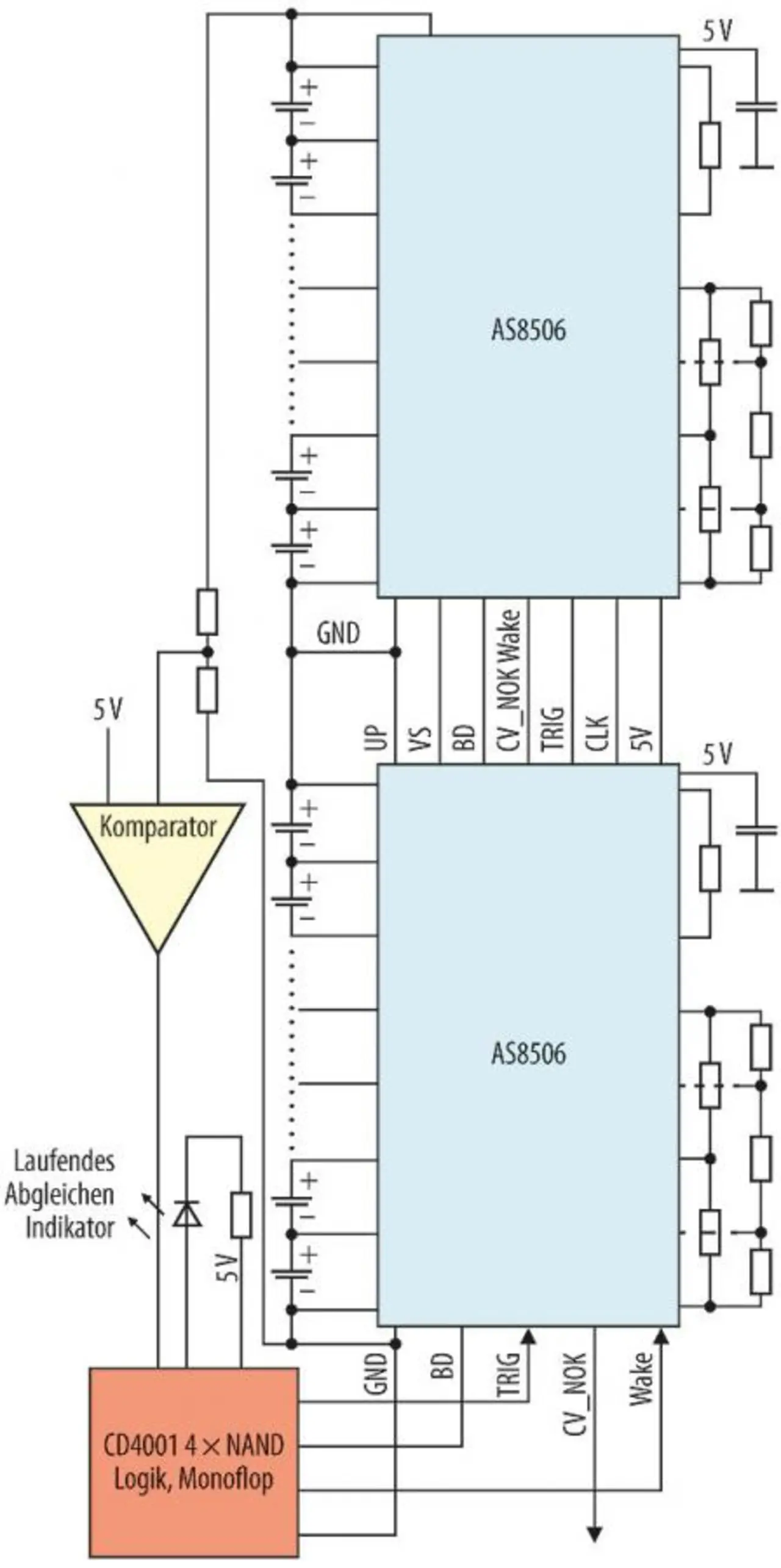

Bild 2 zeigt den Aufbau eines Batteriemanagementsystems für eine 48-V-LFP-Batterie, das 14 in Reihe geschaltete Zellen überwacht und ihren Ladungszustand ausgleicht. Die Ladeausgleichsschaltung arbeitet in drei Phasen: Zunächst erkennt die Schaltung die Zahl der angeschlossenen Zellen, vergleicht dann die Spannung jeder Zelle mit der minimal und maximal erlaubten Spannung sowie mit der Zielspannung des Ladungsausgleichs. Die minimal und maximal erlaubten Spannungen sind über einen Spannungsteiler Hardware-mäßig vorgegeben; die Zielspannung des Ladungsausgleichs ist von einem anderen Spannungsteiler definiert, der verhindert, dass die Zellenspannung bei 100 % Ladung ihr Maximum überschreitet. Dieser Ablauf wird mehrmals pro Sekunde von einem mit einem CD 4001 realisierten Monoflop angestoßen, was eine kontinuierliche Überwachung sichert. Erreicht die Batterie einen Ladungszustand von etwa 90 %, stößt ein externer Komparator die Ladungsausgleichsphase des AS8506 an. In ihr bewegt der IC mit kleinen DC/DC-Wandlern Ladung von Zellen mit relativ höherer Spannung zu Zellen mit relativ niedriger Spannung, so dass der Ladungszustand aller Zellen des Akkupacks ausgeglichen wird.

Dies ermöglicht mit einem Minimum an Bauteilaufwand ein Maximum an Energieausnutzung und sorgt für einen guten Gesamtwirkungsgrad. Der AS8506 kann auch Zellen, die zu hoch aufgeladen wurden, über einen Ballastwiderstand entladen. Mit einem integrierten Temperatursensor und zwei Anschlüssen für externe Temperatursensoren kann der Baustein sicherstellen, dass an mehreren Stellen in der Batterie die Temperatur im Betriebstemperaturbereich bleibt. Sofern eine der Zellen eine kritische Spannung erreicht, eine Übertemperatur oder der Bruch einer Sensorleitung festgestellt wird, bricht der AS8506 den Ladungsausgleich sofort ab und signalisiert den Vorfall über die speziell dafür vorgesehene Leitung CVT_NOK nach außen. Das Signal auf dieser Leitung kann genutzt werden, um den Lade- oder Entladeprozess zu unterbrechen (wenn Ladeschaltung oder Wechselrichter über einen Steuereingang verfügen).

Mit diesem Signal kann man aber auch über ein Leistungsrelais die Batterie abklemmen. Das Beispiel zeigt, wie man mit minimalem Bauteilaufwand die für LFP-Batterien zusätzlich nötigen Funktionen in allgemein verfügbare Hardware einbauen kann. Natürlich können solche Funktionen auch in den Wechselrichter oder die Ladeschaltung eingebaut werden und man bekommt so die Zusatzfunktionen wie unter Punkt 3) der Aufzählung. In diesem Fall kann der AS8506 auch mit einem Mikrocontroller zusammenarbeiten, der über eine SPI-Schnittstelle die Daten auslesen kann.

Mit der immer weiteren Verbreitung von Lithiumakkus wird ihr Preis sinken. Speziell LFP-Zellen haben deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Bleibatterien. Für einen Durchbruch dieser Technologie werden Steuerbausteine benötigt, mit denen zusätzliche Batteriemanagement-Funktionen für Lithiumzellen auf einfache Weise in eine übliche Photovoltaikinstallation mit Ladeschaltung und Wechselrichter integriert werden können. Den AS8506 kann man autonom einsetzen; damit ermöglicht er den Einbau von LFP-Zellen in die meisten Installationen. Der Chip bietet aber auch weitere Funktionen, die in Ladeschaltungen und Wechselrichter integriert ausgefeilte Überwachungs- und Telemetriefunktionen bieten.

Der Autor

| Gernot Hehn |

|---|

| ist Applikationsingenieur bei ams AG. |

gernot.hehn@ams.co

- Autarke Stromspeicher

- Batteriemanagement verlängert Lebenszeit

- Aufbau eines Batteriemanagementsystems