OLED-Forschung

»Der Kyoto-Preis ist eine große Ehre für mich«

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Blankenbach: Ich habe meine ersten OLEDs 1994 in Wolfgang Kowalskys Labor in Deutschland gesehen. Diese zeigten eher ein Glimmen als ein Leuchten, was zudem auch innerhalb von Minuten verschwand. Wie war der Weg zu ausreichend hoher Leuchtdichte und Lebensdauer?

Tang: Es war schwierig, bei OLED-Mustern eine befriedigende Lebensdauer zu erreichen. In den späten 1970er Jahre konnte ich OLEDs nicht länger als ein paar Minuten bei Raumtemperatur betreiben. Ich erinnere mich, dass ich von meinem direkten Vorgesetzten gebeten wurde, kurz nach meiner Entdeckung dem oberen Management von Kodak hierüber zu berichten und ein funktionierendes OLED vorzuführen. Ich war mir ziemlich sicher, dass die Manager nicht viel über OLED wissen würden, aber sie natürlich wissen möchten, ob es hierfür Anwendungen gäbe. Ich zögerte, den Vortrag zu halten, da ich wusste, dass eine Demonstration mit einem kurzlebigen OLED nicht erfolgreich sein würde. Ich ging ins Labor, um einen geeigneten Demonstrator zu finden, und stellte fest, dass OLEDs bei einer niedrigeren Temperatur länger leuchten. Also baute ich ein Muster auf; und anstatt es bei Raumtemperatur an der Luft zu betreiben, tauchte ich es in flüssigen Stickstoff und schaltete es ein. Zu meiner Freude und Überraschung funktionierte der OLED-Prototyp viel besser als ich erwartet hatte. Er war viel stabiler und leuchtete viele Stunden bei sehr hoher Helligkeit mit verbessertem Wirkungsgrad, wenn auch mit höherer Spannung. Mit diesen Ergebnissen hielt ich meinen Vortrag und demonstrierte einer Gruppe von Kodak-Managern zum ersten Mal ein OLED. Natürlich wurden Fragen nach der Lebensdauer bei Raumtemperatur und den praktische Anwendungen gestellt. Aber ich habe sie mit einem einfachen Statement beantwortet: Es werden weitere Arbeiten erforderlich sein!

» Ich weiß nicht, ob ein mit Tintenstrahldruck hergestelltes OLED jemals mit einem aufgedampften konkurrieren kann. «

Blankenbach: Sie haben Ihre Erfindung von OLEDs auf Verdampfungsbasis gemacht. Ihr Miterfinder und Kollege Steven Van Slyke ist jetzt CTO von Kateeva und arbeitet am Inkjet-Druck von OLEDs. Wo sehen Sie den Unterschied und die Zukunft beider Techniken?

Tang: Als Steve als CTO zu Kateeva kam, um an inkjet-gedruckten OLEDs zu arbeiten, erinnere ich mich, dass ich scherzhaft zu ihm gesagt habe: »Steve, kennst du Star Wars, den Film? Du gehst also auf die dunkle Seite.« Das war vor über zehn Jahren.

Blankenbach: Wie beurteilen Sie die beiden Produktionstechniken von organischen LEDs?

Tang: Die Motivation für den Tintenstrahldruck sind die potenziell niedrigeren Kosten für die Variantenbildung von OLED-Produkten im Vergleich zur Vakuum-basierten Verdampfung. Wie wir wissen, hängen die Kosten von organischen Displays von vielen Faktoren ab: zum Beispiel von den Kapital- und Materialkosten oder den Prozess-Ausbeuten. Tintenstrahldruck- oder lösungsbasierte OLEDs wurden über viele Jahre hinweg entwickelt, praktisch so lange wie aufgedampfte OLED-Displays. Ich weiß nicht, ob ein mit Tintenstrahldruck hergestelltes OLED jemals mit einem aufgedampften konkurrieren kann. Letztere sind mit einer Vielzahl von Produkten bereits in Massenproduktion, die mit der Zeit immer noch besser und billiger wird. Es ist möglich, dass sich OLED-Produkte mit Tintenstrahldruck aufgrund drastischer Kostenreduzierung oder Leistungssteigerung in Zukunft durchsetzen werden. Ich kann den Erfolg der Inkjet-OLED-Technik nicht ausschließen, und ich sage nicht, dass Steven völlig im Dunkeln ist. Vielleicht ist er im Moment mehr auf der grauen Seite.

Blankenbach: Ich hatte mit einigen Partnern in Deutschland ein Forschungsprojekt zu OLED-Signs. Ein Partner-Institut druckte OLEDs, sie hatten aber mit vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten zu kämpfen. Das Drucken scheint also möglich zu sein. Die Vorteile gegenüber der Evaporation sind vielfältig, aber gedruckte OLEDs können im Vergleich zu LCDs möglicherweise nicht kostengünstiger hergestellt werden. Wie ist Ihre Meinung?

Tang: Ein weiteres Problem der Inkjet-Drucktechnik besteht darin, dass sie möglicherweise nicht für die Herstellung von hochauflösenden OLED-Displays geeignet ist. Es ist schwierig, OLEDs für Smartphones mit einer Auflösung von mehr als 500 ppi zu drucken, was dort eine übliche Anforderung ist.

Blankenbach: Ich habe in einem Artikel über Sie gelesen, dass es Sie glücklich macht, wenn Sie mit Ihren Enkeln skypen und sich gegenseitig auf einem OLED-Bildschirm beobachten.

Tang: Nun, ich bin sehr glücklich, die OLEDs erfunden zu haben. Unsere Welt basiert auf vielen Erfindungen, die wir täglich gebrauchen und als quasi selbstverständlich betrachten. Es gibt jedoch nur wenige Erfindungen, die Sie in Händen halten und gleichzeitig mit den Augen sehen können wie ein Smartphone mit einem OLED-Bildschirm. Natürlich gibt es viele andere Erfindungen bei Smartphones, die nichts mit dem Bildschirm zu tun haben. Aber jedes Mal, wenn ich meine Enkelkinder auf dem Telefonbildschirm sehen kann, nehme ich nicht nur ihre Gesichter wahr, sondern auch die Moleküle, aus denen der Bildschirm besteht; und ich kann sogar ihre Molekülstrukturen erraten. Ich freue mich, dass ich mit meiner Forschung zu etwas beigetragen habe, das die Menschen in ihrem täglichen Leben nutzen.

Blankenbach: Worin besteht Ihrer Meinung nach die nächste große Innovation in der organischen Elektronik?

Tang: Es ist immer schwierig, wenn nicht unmöglich, die Zukunft vorherzusagen. Unter den organischen Anwendungen in der Elektronik sind OLEDs einzigartig, da sie die Vorteile organischer Materialien voll ausnutzen: Lumineszierende Materialien können Licht verschiedener Farben mit nahezu hundertprozentiger Effizienz erzeugen. OLEDs sind im Vergleich zu anorganischen LEDs für Displayanwendungen kostengünstiger. Wie stehen die Chancen für organische Transistoren? Sie konkurrieren mit Transistoren auf Silizium-Basis oder anderen anorganischen Halbleitern. Die Herausforderungen für organische Transistoren bestehen in der relativ geringen Ladungsträgermobilität und Prozessproblemen. Ja, organische Transistoren können auf einem flexiblen Substrat hergestellt werden und sind möglicherweise sogar billiger herzustellen, aber letztendlich ist die Leistung entscheidend. Gleiches gilt für organische Solarzellen, die letztlich mit den effizienteren anorganischen Solarzellen konkurrieren müssen. Es gibt jedoch andere Anwendungsgebiete wie Molekularelektronik und Bioelektronik. Wir sehen hier heutzutage zahlreiche Ideen und Ansätze jedoch noch keine aussagekräftigen Demonstratoren. Es werden noch viele Technologiesprünge notwendig sein, was dementsprechend noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Blankenbach: Das bringt mich zu meiner letzten Frage. Ermöglicht Ihnen der Kyoto-Preis etwas, was Sie sonst nicht hätten tun können?

Tang: Der Kyoto-Preis ist für mich eine sehr große Ehre und hoch dotiert. Ich bin sicher, dass ich Wege finden werde, das Preisgeld mit Bedacht einzusetzen. Er gibt mir die Möglichkeit, andere Leute zur Forschung zu inspirieren. Ferner möchte ich Studenten überzeugen, kritischer und analytischer zu denken in Bezug auf Forschung und Politik. Wenn ich Studenten hierzu motivieren kann und diese dann sagen ‚Professor Tang muss es wissen, er hat ja den Kyoto-Preis gewonnen‘ – das würde mich glücklich machen.

Blankenbach: Vielen Dank für das interessante Gespräch, Dr. Tang.

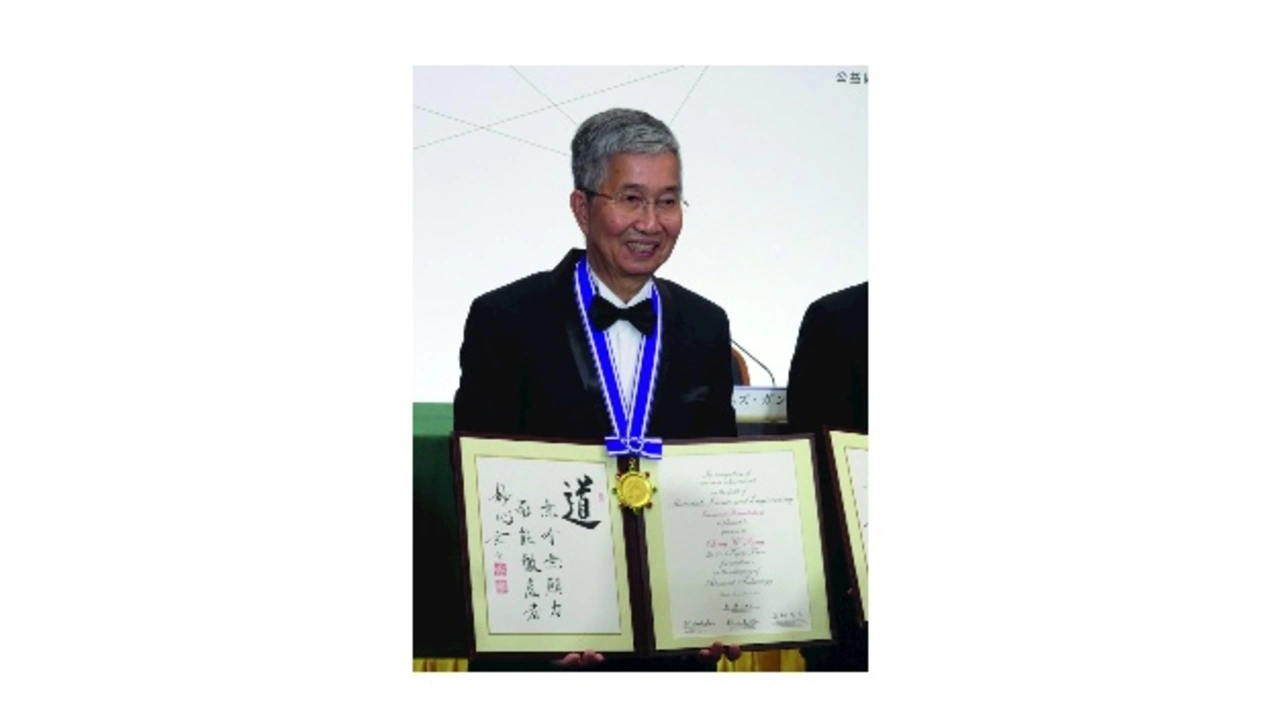

DETAILS ZUM KYOTO-PREIS

Der Kyoto-Preis gilt neben dem Nobelpreis als eine der weltweit wichtigsten Auszeichnungen für das Lebenswerk herausragender Persönlichkeiten in Kultur und Wissenschaft. Die 1984 von Dr. Kazuo Inamori gegründete Inamori-Stiftung vergibt diesen Preis, um »zum Fortschritt der Zukunft der Menschheit beizutragen und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen der Entwicklung von Wissenschaft und Kultur sowie der Bereicherung des menschlichen Geistes zu wahren«. Jährlich werden drei Preisträger in den Kategorien »Advanced Technology«, »Basic Sciences« und »Arts and Philosophy« ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr fand die Verleihung am 10. November in Kyoto statt. Jeder der Preisträger erhielt eine Urkunde, die Kyoto-Preis-Medaille aus 20-karätigem Gold sowie ein Preisgeld von 100 Millionen Yen (aktuell mehr als 800.000 Euro).