LED-Treiber für Smart Lighting

LED-Treiber werden digital

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

LED-Treiber der zweiten Generation

Ein LED-Treiber, der aus der Netzwechselspannung eine Gleichstromquelle macht, liefert dem Anwender prinzipiell genau das, was er erwartet. Sobald er aber mehr Komfort oder einen erweiterten Funktionsumfang erwartet, ist einiges mehr zu tun. Im Übrigen sind für einen LED-Treiber erheblich mehr Bauteile nötig, als es für den Treiber einer Fluoreszenzlampe der Fall war. Die Anforderungen an die nächste Generation von LED-Treibern lauten daher: weniger externe Bauteile, mehr Funktionalität. Die Mindestanforderung ist eine Dimmfunktion (Helligkeitsregelung) und eine Verbesserung der Parameter Effizienz, Leistungsfaktor und Flickerfreiheit.

Die Kontrollbausteine als zentrales Steuerelement sind meist in einer Mixed-Signal-Technik realisiert. Dieser Ansatz ist kostengünstig und etabliert, aber etwas unflexibel. Die fest programmierte Logik kann nur die vorgesehenen Möglichkeiten unterstützen und reagiert begrenzt auf Umgebungsänderungen, die außerhalb der eigentlichen Regelschleife liegen. Ein Ausweg aus dem Dilemma ist der Einsatz von Mikro¬controllern. Diese bieten auch die Möglichkeit, mit Hilfe von integrierten Schnittstellen Verbindung zur Außenwelt herzustellen. Die Notwendigkeit einer separaten Stromversorgung ist allerdings ein Nachteil der Mikrocon-troller, und sie können auch oft die Leistungsschalter nicht ohne zusätzliche externe Bauteile ansteuern (meist ist eine Gate-Spannung von 10 V nötig).

Da die erwünschten Verbesserungen nur teilweise erfüllt sind, wurde eine neue Klasse von digitalen Controller-Bausteinen eingeführt. Embedded-Prozessoren liefern die Rechenleistung und die nötige Peripherie ist integriert, um die Nachteile der Standard-Mikrocontroller zu umschiffen. Damit stehen Bausteine zur Verfügung, die auch LED-Treibern den Eintritt ins digitale Zeitalter ermöglichen.

Ein Vorteil von Prozessoren ist gleichzeitig auch ein Nachteil, denn sie benötigen ein Programm, das entworfen, implementiert und getestet werden muss. Das beansprucht wesentliche Ressourcen und Zeit, was durch die gewonnene Flexibilität möglicherweise nicht kompensiert wird. Zudem wollen sich viele Designer von LED-Treibern mit den Details der entsprechenden Regler nicht beschäftigen.

Infineon Technologies bietet hierfür eine Lösung an: Bausteine mit allen benötigten Peripherieschaltungen, einem Embedded-Prozessor und Programmen, die für die jeweilige Aufgabe respektive Topologie optimiert sind und über Parameter an die konkrete Aufgabe angepasst werden können. Diese Parameter passen den LED-Treiber an die jeweiligen externen Bauteile an und definieren die meisten Betriebsparameter. Diese können an verschiedenen Stellen der Wertschöpfungskette auf den jeweiligen Bedarf eingestellt werden. Zentral bei LED-Treibern ist der LED-Strom, der die Helligkeit bestimmt. An den klassischen Treiber lässt sich der LED-Strom nur durch Hardwareänderungen anpassen. Bei digitalen Treibern kann dagegen über eine Datenschnittstelle der benötigte Wert ausgewählt werden. Dies ist auch noch im Feld möglich, wenn vom LED-Treiber-Hersteller vorgesehen.

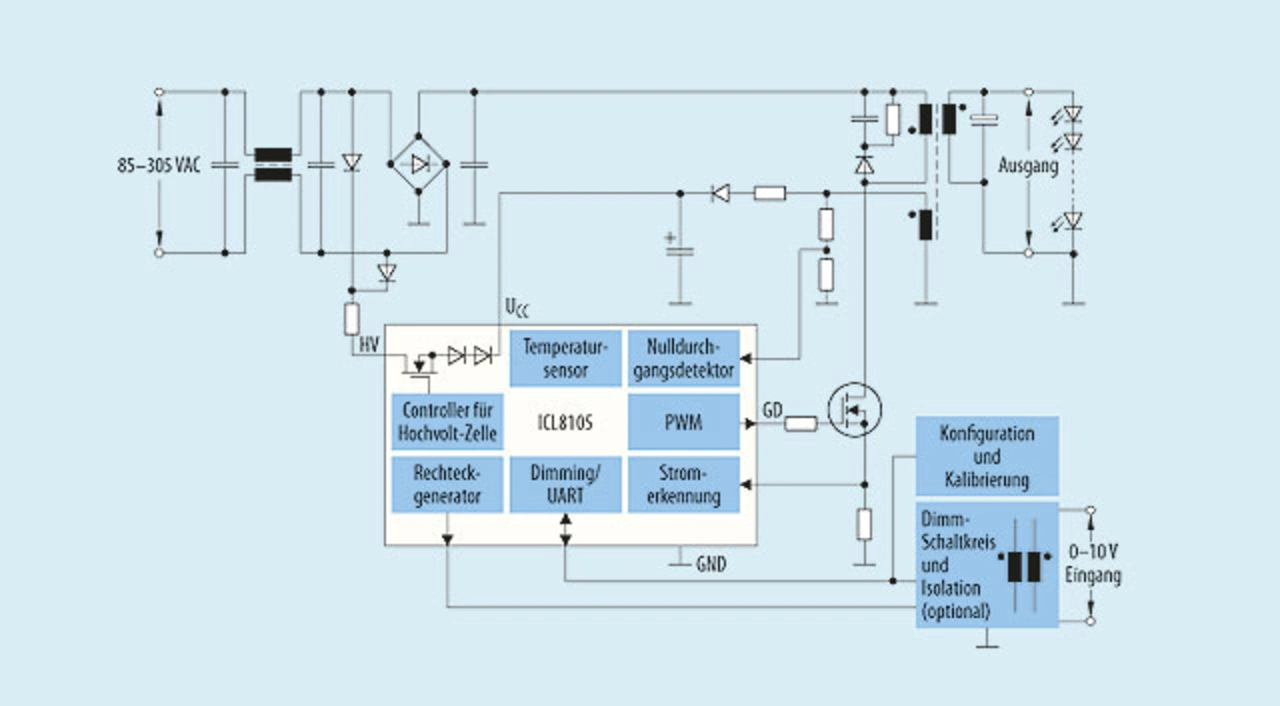

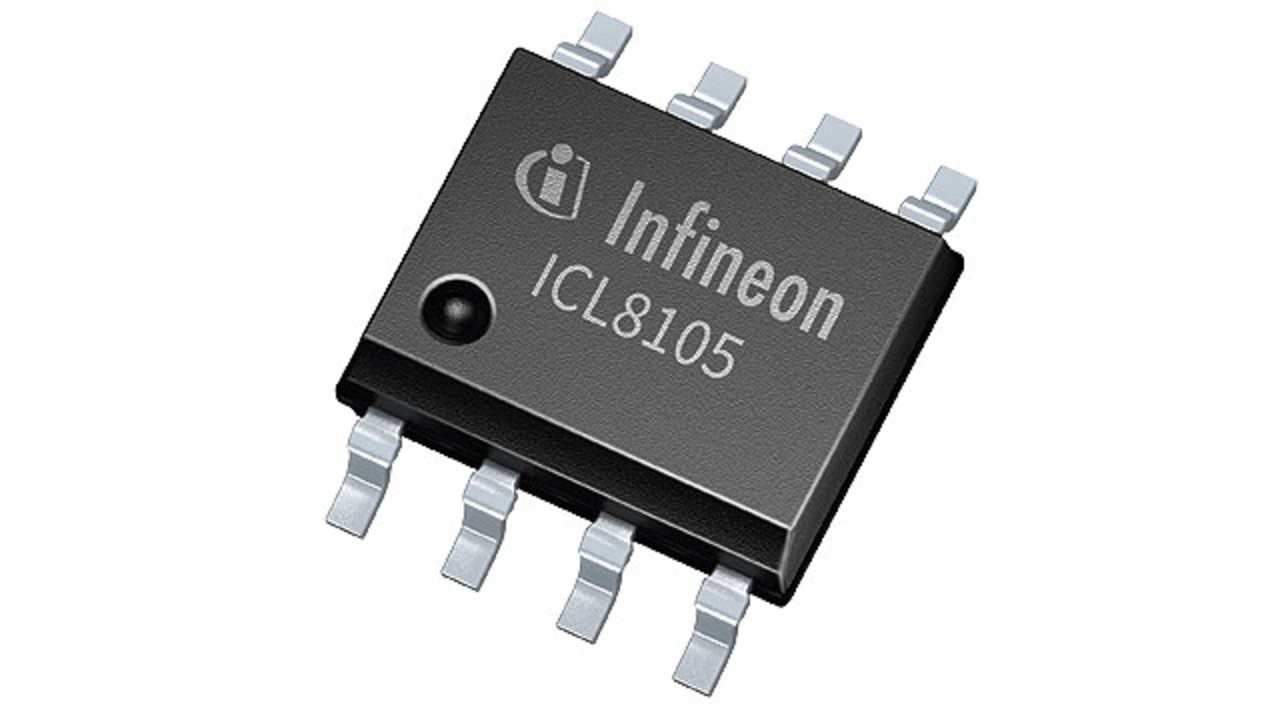

Die Schaltung eines LED-Treibers der zweiten Generation, der die genannten Möglichkeiten bietet, zeigt Bild 3. Der darin verwendete Treiber-IC ICL8105 (Bild 4) ist ein konfigurierbarer Einphasen-Flyback-Controller. Integriert ist u.a. eine Leistungsfaktorkorrektur (PFC) für einen LED-Treiber mit einstellbarem konstantem Ausgangsstrom.

LED-Treiber für Smart Lighting

Smart Lighting ist aktuell eines der am häufigsten verwendeten Schlagworte in der Beleuchtungsindustrie. Welche Eigenschaften braucht nun ein LED-Treiber für Smart Lighting? Die wichtigste Funktion besteht in der Veränderung der Helligkeit. Diese ist mit LEDs einfacher zu realisieren als mit anderen Lichtquellen, aber auch hier gibt es einige Dinge zu beachten. Eine Variante ist die Kopie der Dimm-Methode von Glühlampen. Genutzt werden Phasendimmer, die von der Netzspannung gewisse Teile abschneiden, was bei Glühlampen zu einer Reduktion der Ausgangsleistung und damit zu einer Verminderung der Helligkeit führt. Anders bei LEDs: Der LED-Treiber benötigt für den Betrieb eine Versorgung, die nun aber zeitweise unterbrochen wird. Zur Überbrückung der Ausfallphasen muss elektrische Energie zwischengespeichert und der Zielstrom weiter durch die LED getrieben werden. Die Schwierigkeiten bei dieser Aufgabe führen oft zu flackernden Lichtquellen. Eine weitere Eigenschaft der Dimmer ist der Bedarf eines Mindeststromes, der mit LEDs oftmals schwer erreicht wird und deshalb entsprechend verlustbehaftete Gegenmaßnahmen im Treiber erforderlich macht.

Andere Dimm-Methoden aus der klassischen Beleuchtungstechnik sind die 0-bis-10-V-Schnittstelle, PWM-Signale oder Bussysteme wie DMX, KNX oder Dali. Außer dem analogen 0-bis-10-V-System beruhen alle anderen Systeme auf digitalen Signalen. Um mit diesen Signalen Einfluss auf den Treiber zu nehmen, sind im Mixed-Signal-Ansatz teilweise aufwändige Modifikationen erforderlich, verbunden mit Eingriffen in die Regelschleife und den daraus resultierenden Risiken für deren Stabilität.

Das macht eine smarte Beleuchtung

Von Smart Lighting spricht man (siehe Exkurs: Smart Lighting und Mikrocontroller), wenn die Beleuchtung selbständig auf die Umgebung reagiert. Um die Umgebung zu erfassen, sind Sensoren nötig, die die entsprechenden Ereignisse messen und melden. Die wichtigsten Umweltfaktoren für die Beleuchtung sind neben der Tageszeit der bereits vorhandene Beleuchtungspegel (zum Beispiel durch Tageslicht) und die Abwesenheit bzw. Präsenz von Personen (Bild 5). Viele dieser Sensoren haben eine digitale Schnittstelle oder einen Mikrocontroller zum Auswerten der ursprünglichen Signale.

Eine wesentliche Eigenschaft von Smart Lighting ist die Vernetzung. In der Realität wird eine Vernetzung der beteiligten Komponenten (Lichtquellen, Bedienelemente und Sensoren) angestrebt. Durch den Austausch von Statusmeldungen und Messergebnissen kann eine definierte Reaktion auf Ereignisse eingeleitet und damit ein Optimum zwischen Komfort und Leistungsaufnahme erreicht werden.

Eine Instanz entscheidet, was die Messwerte oder Benutzereingaben auslösen sollen. In aller Regel übernimmt diese Aufgabe ein Mikrocontroller. Dort werden Programme implementiert, die von einfachen Aufgaben über komplexe Steuerungsabläufe für eine ganze Arbeitswoche reichen. Zum Beispiel die Anpassung der Leuchtstärke an die Umgebungshelligkeit oder die gezielte Ansteuerung von Leuchten, sodass in einer großen Fabrikhalle genau die LEDs aktiviert werden, die auf dem Weg eines Gabelstaplers liegen. In Heim- oder Büroanwendungen sind Szeneneinstellungen im Einsatz. So gibt es Lichteinstellungen für eine Präsentation in einem Besprechungsraum oder die optimale Lichtstimmung für einen erholsamen Fernsehabend.

| Exkurs: Smart Lighting und Mikrocontroller |

|---|

Der Begriff Smart Lighting wird heute im Umfeld der Lichtindustrie sehr oft, aber auch sehr uneinheitlich benutzt. Eine konsensfähige Definition lautet: Eine Beleuchtung heißt smart, wenn sie auf die wechselnden Anforderungen von Räumen und Benutzern reagiert. Das lässt noch sehr viel Interpretationsspielraum, obwohl beim Licht nur die Helligkeit steuerbar ist. Da aber noch Raum und Zeit in die Gleichung einfließen, ergeben sich beinahe unendlich viele Möglichkeiten, wann, wo und weshalb das Licht wie hell brennen soll. Mit den LEDs lassen sich auch farbwechselnde Beleuchtungen realisieren, was weitere Freiheitsgrade mit sich bringt. Ein weiterer Aspekt ist, dass Smart Lighting eine Vernetzung (Konnektivität) beinhaltet. Über ein Kommunikationsnetzwerk werden Informationen von Sensoren übertragen, die in die Beleuchtung integriert sind. Das können Taster, Anwesenheits-, Umgebungslicht-, Farb- und Näherungssensoren sein oder eine Gestenerkennung. Die Vernetzung dient auch dazu, um möglichst einfach alle Leuchten eines Beleuchtungsnetzwerks an das Internet anzubinden, damit ein Benutzer z.B. aus dem Urlaub heraus den Status der Heimbeleuchtung überprüfen und steuern kann. Gespaltene Meinungen über den Einsatz von Mikrocontrollern Über den Einsatz von Mikrocontrollern für Beleuchtungszwecke gibt es sehr unterschiedliche Standpunkte. Sie reichen von Konzepten, bei denen alle Aufgaben des LED-Treibers mit dem Mikrocontroller erledigt werden, bis hin zu Geräten ohne Mikrocontroller. Smart Lighting ist ohne Mikrocontroller allerdings schwer vorstellbar. Dazu denke man nur an die Netzwerkprotokolle. Speziell bei den drahtlosen Protokollen gibt es eigentlich keine andere Wahl. Auch Sensoren liefern ihre Daten oft in einer Form, die für den Rest des Systems nicht brauchbar sind und zuerst umgewandelt und dann möglicherweise noch interpretiert werden müssen. Und auch, um dem Anspruch einer intelligenten Reaktion der Beleuchtung gerecht zu werden, führt eigentlich kein Weg an einer programmierbaren Lösung vorbei. Die beste Wahl für eine entsprechende Implementierung sind meist Mikrocontroller, wobei die Zusatz-Hardware (Peripherie) oft ausschlaggebend für die konkrete Wahl des Mikrocontrollers ist. |

- LED-Treiber werden digital

- LED-Treiber der zweiten Generation

- Künftige Herausforderungen bei LED-Treibern