Galvanische Trennung

Hinter den Kulissen von Phototransistor-Optokopplern

Optokoppler übertragen elektrische Signale auf optischem Wege über eine Isolationsbarriere, so dass sich damit zwei Schaltungsteile galvanisch voneinander trennen lassen. Welche Aspekte spielen bei ihrem Einsatz eine wichtige Rolle und wo liegen ihre Grenzen?

Ein Optokoppler ist ein Bauelement, das ein elektrisches Signal durch optische Kopplung über zwei galvanisch getrennte Schaltkreise übertragen kann. Im Gegensatz zu Transformatoren oder Kondensatoren, die nur Wechselstromsignale über die Isolationsbarriere übertragen können, übertragen Optokoppler gleichermaßen Gleich- und Wechselstromsignale. Das macht sie sehr beliebt für zahlreiche Anwendungen wie beispielsweise galvanisch getrennte Netzteile und Kommunikationsschnittstellen.

Für das Design einer funktionierenden, robusten und zuverlässigen Anwendung mit Optokopplern ist es unerlässlich, nicht nur die Hauptparameter und parasitären Elemente des Bauelements zu kennen, sondern auch Schwankungen und die Abhängigkeit von anderen Faktoren wie Temperatur oder Arbeitspunkt. In diesem Zusammenhang sind vor allem das Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (engl. Current Transfer Ratio, CTR) und die parasitäre Ausgangskapazität des Optokopplers zu erwähnen, die den Betriebsfrequenzbereich und die Schaltleistung begrenzen.

Vor diesem Hintergrund behandelt dieser Artikel die Grundlagen der Funktionsweise der Optokoppler-Familie WL-OCPT [1] mit Phototransistorausgang von Würth Elektronik, einschließlich seiner Parametercharakterisierung für eine gegebene Betriebsbedingung sowie wichtiger Designüberlegungen.

Aufbau und Betrieb

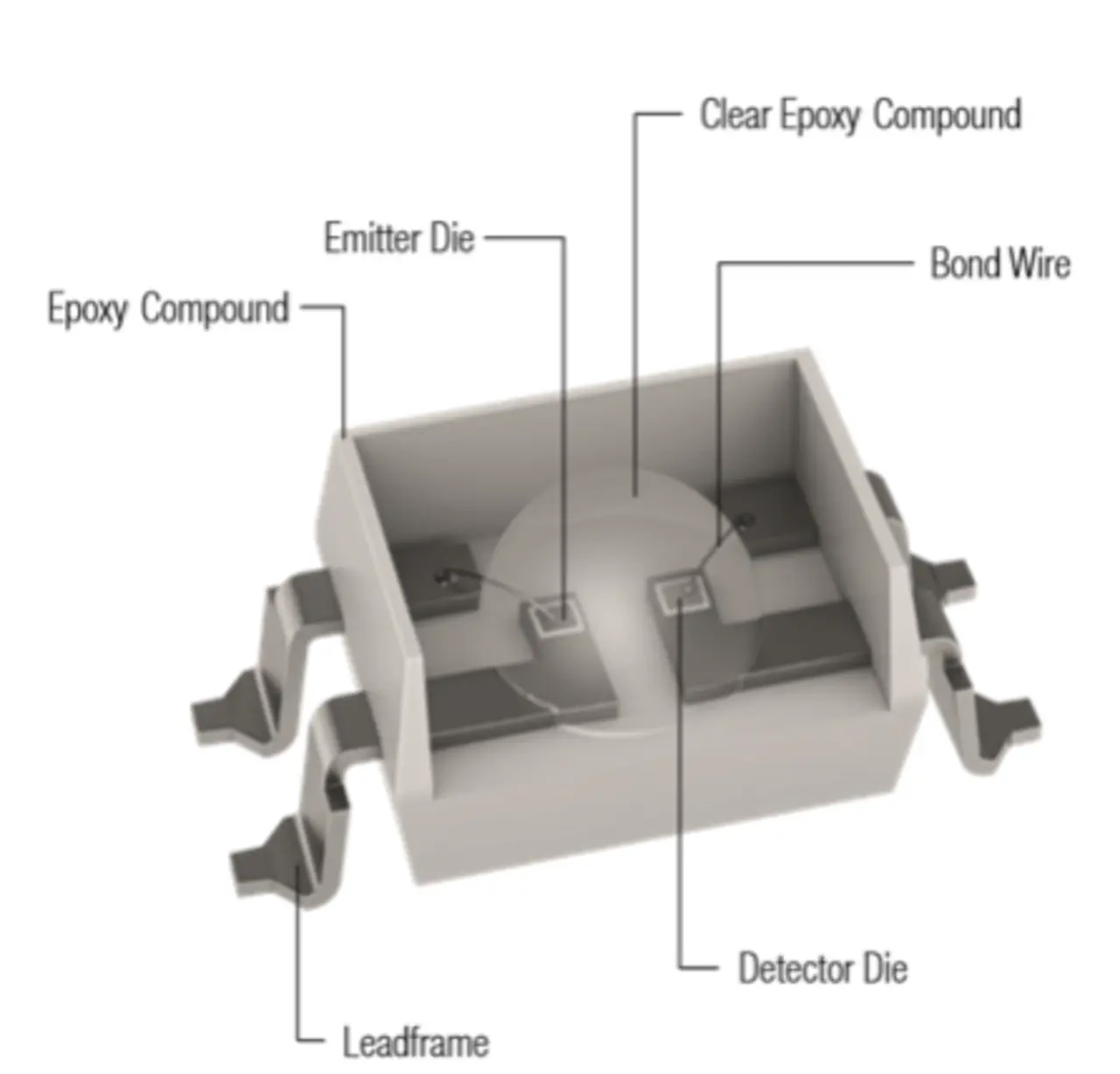

Ein Phototransistor-Optokoppler besteht aus einem Infrarot-Lichtsender (IR-LED, Galliumarsenid (GaAs)) und einem Lichtdetektor (Phototransistor), die beide optisch gekoppelt und typischerweise in einem 4-Pin-Gehäuse gekapselt sind. Diese Baugruppe gibt es in verschiedenen mechanischen Abmessungen und Lötvarianten, um den unterschiedlichen Größen- und Isolationsanforderungen der Zielanwendungen gerecht zu werden.

Die WL-OCPT-Serie basiert auf einer koplanaren Doppelgussstruktur, bei der ein Metallrahmen aus Kupferlegierung und eine klare Epoxidharzkuppel als optisches Medium zwischen der IR-LED und dem Phototransistor dienen (Bild 1). Ein solcher Aufbau bietet eine mechanisch robuste Isolationsbarriere bei sehr hohen Spannungswerten (z. B. 5 kV) unter gleichzeitiger Beibehaltung kompakter Abmessungen.

Das Funktionsprinzip des Optokopplers: Im Emitter findet eine Umsetzung von Strom in ein Lichtsignal statt, da die IR-LED Infrarotstrahlung (d.h. Photonen) mit einer Intensität aussendet, die proportional zum durchfließenden Strom ist. Diese Photonen durchqueren das optische Medium und erreichen nach Reflexion an der Innenfläche der Kuppel den lichtempfindlichen Basis-Kollektor-Bereich des Phototransistors. Hier findet eine Rückwandlung der Lichtenergie in Strom statt: Die Valenzelektronen des Phototransistors nehmen die Photonenenergie auf und gelangen so in das Leitungsband, wodurch – ähnlich wie bei einem herkömmlichen npn-Bipolartransistor – ein Strom zwischen Kollektor und Emitter fließt.

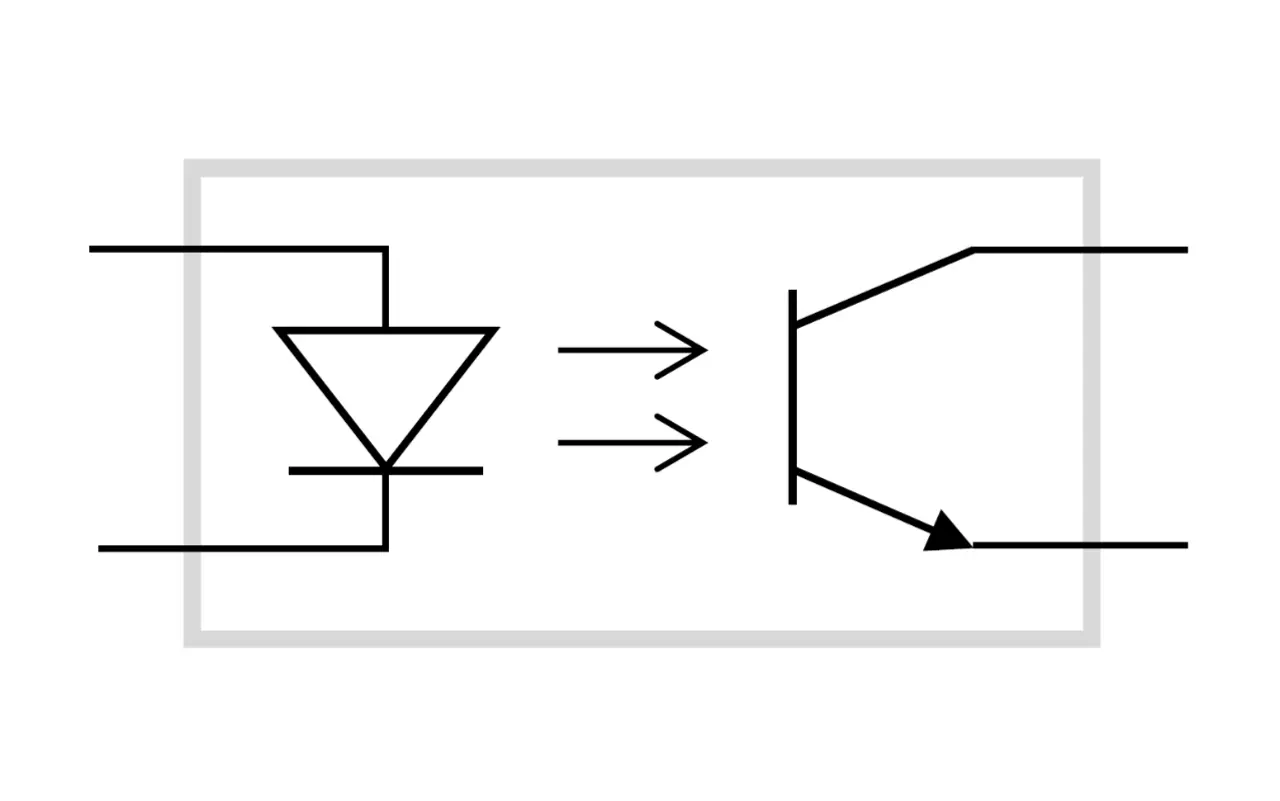

Das Verhältnis zwischen dem Kollektorstrom des Phototransistors (IC) und dem Strom der IR-LED (IF) ist der wichtigste Parameter des Optokopplers: das Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (CTR). Das elektrische Symbol eines Phototransistor-Optokopplers ist in Bild 2 dargestellt.

Gleichstromübertragungsverhältnis (CTR)

CTR ist der Stromverstärkungsparameter des Optokopplers, ausgedrückt als Verhältnis von Kollektorstrom (IC) zu LED-Strom (IF) in Gleichung 1:

Es ist zu beachten, dass Gleichung 1 nur gültig ist, wenn der Phototransistor innerhalb seines aktiven Betriebsbereichs vorgespannt ist. In Analogie dazu entspricht das CTR dem statischen „Hfe“- oder β-Parameter (Beta) eines Bipolartransistors, während der LED-Strom dessen Basisstrom entsprechen würde. In funktionaler Hinsicht lässt sich der Optokoppler daher als ein npn-Bipolartransistor mit „isolierter Basis“ betrachten. Es ist außerdem zu beachten, dass das CTR üblicherweise in Prozent (%) ausgedrückt wird (Gleichung 2):

Zu den größten Herausforderungen bei der Konstruktion von Optokopplern gehören die große Toleranz und die Schwankungen seines CTR-Werts, die durch verschiedene Faktoren verursacht werden.

CTR-Produktionstoleranz und Binning

Die Beschränkungen, denen die Halbleiterfertigungsverfahren unterliegen, erschweren die Herstellung von Bauteilen mit identischen Eigenschaften und Parameterwerten. IR-LEDs werden auf Wafern mit GaAs-Substrat gezüchtet, bei denen das Erzielen einer vollkommen einheitlichen Halbleiterdotierung und Schichtdicke eine Herausforderung darstellt. Dies führt bei jedem LED-Bauelement auf dem Wafer zu unterschiedlichen Wirkungsgraden bei der Strom-Licht-Wandlung (d.h. die Lichtenergie, die von jeder LED bei einem bestimmten Strompegel abgegeben wird, ist unterschiedlich). Ähnliche Einschränkungen gelten für den Phototransistor, was zu Bauelementen mit unterschiedlicher Lichtempfindlichkeit führt (d.h. sie erzeugen bei identischer erhaltener Lichtenergie unterschiedliche Kollektorströme). Diese beiden Faktoren wirken sich direkt auf die CTR-Toleranz bei der Produktion aus, aber sie sind nicht die einzigen. So tragen beispielsweise auch Schwankungen bei den Durchlässigkeits- und Reflexionsparametern der klaren Epoxidharzkuppel, die die LED und den Phototransistor optisch miteinander verbindet, zur Erhöhung der CTR-Produktionstoleranz des Bauteils bei.

Da eine zu große Toleranz bei den meisten Designs nicht praktikabel ist, wird das CTR jedes Optokopplers in der Produktion bei einem festgelegten DC-Arbeitspunkt gemessen und das Bauteil auf Grundlage des gemessenen Wertes im Rahmen eines Binnings klassifiziert. Jedes Binning garantiert einen CTR-Mindest- und -Höchstwert unter den angegebenen Testbedingungen und wird mit einem Zusatzbuchstaben angegeben, wie in Tabelle 1 für die Serie WL-OCPT 816/817 gezeigt. Zwar wird hierdurch der anfängliche, beim Design zu berücksichtigende Toleranzbereich reduziert, doch hängt das CTR auch von Betriebsbedingungen wie der Gleichstromvorspannung und der Temperatur ab, und diese Schwankungen müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

CTR-Binning: WL-OCPT-Serien 816 und 817

| Prüfbedingungen | Binning | Min. | Max. | Einheit |

|---|---|---|---|---|

| IF = 5 mA | Keine | 50 | 600 | % |

| VCE = 5 V | A | 80 | 160 | % |

| T = 25 °C | B | 130 | 260 | % |

| C | 200 | 400 | % | |

| D | 300 | 600 | % |

Tabelle 1: Beispiel für Optokoppler-Binning auf Basis vom CTR (Baureihe WL-OCPT 816/817).

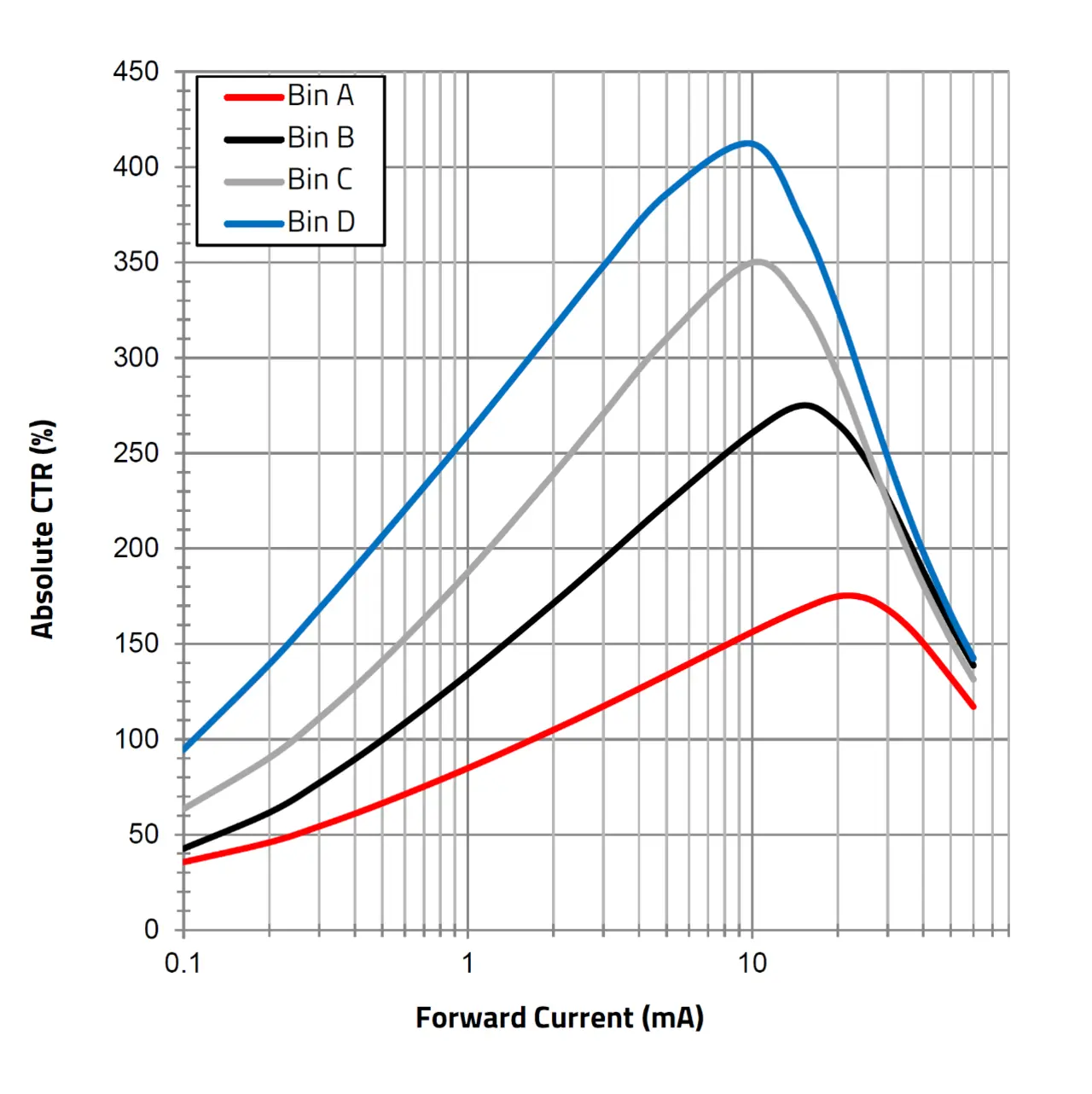

LED-Strom-bedingte Schwankung des CTR

Der CTR-Bereich innerhalb eines Binnings ist nur für einen gegebenen LED-Strom (IF) und eine gegebene Kollektor-Emitter-Spannung (VCE) gültig. Bei der WL‑OCPT-Serie sind dies 5 mA bzw. 5 V. Bei einem anderen LED-Strom wäre der resultierende CTR-Bereich anders, wie in Bild 3 zu sehen ist: Hier ist das absolute CTR als Funktion des LED-Stroms eines Musters aus jedem Binning dargestellt (für VCE = 5 V). Es ist zu erkennen, wie das CTR mit dem LED-Strom bis zu einem bestimmten Punkt ansteigt, oberhalb dessen sich das Verhalten umkehrt, also ein weiterer Anstieg des LED-Stroms eine Abnahme des CTR bewirkt. Dies ist auf die nichtlineare Effizienz der Strom-Licht-Wandlung der LED in Verbindung mit der Schwankung bei der Phototransistorverstärkung zurückzuführen. Es ist festzustellen, dass für IF = 5 mA das CTR jedes Bauelements erwartungsgemäß innerhalb des Bereichs des entsprechenden Binnings liegt.

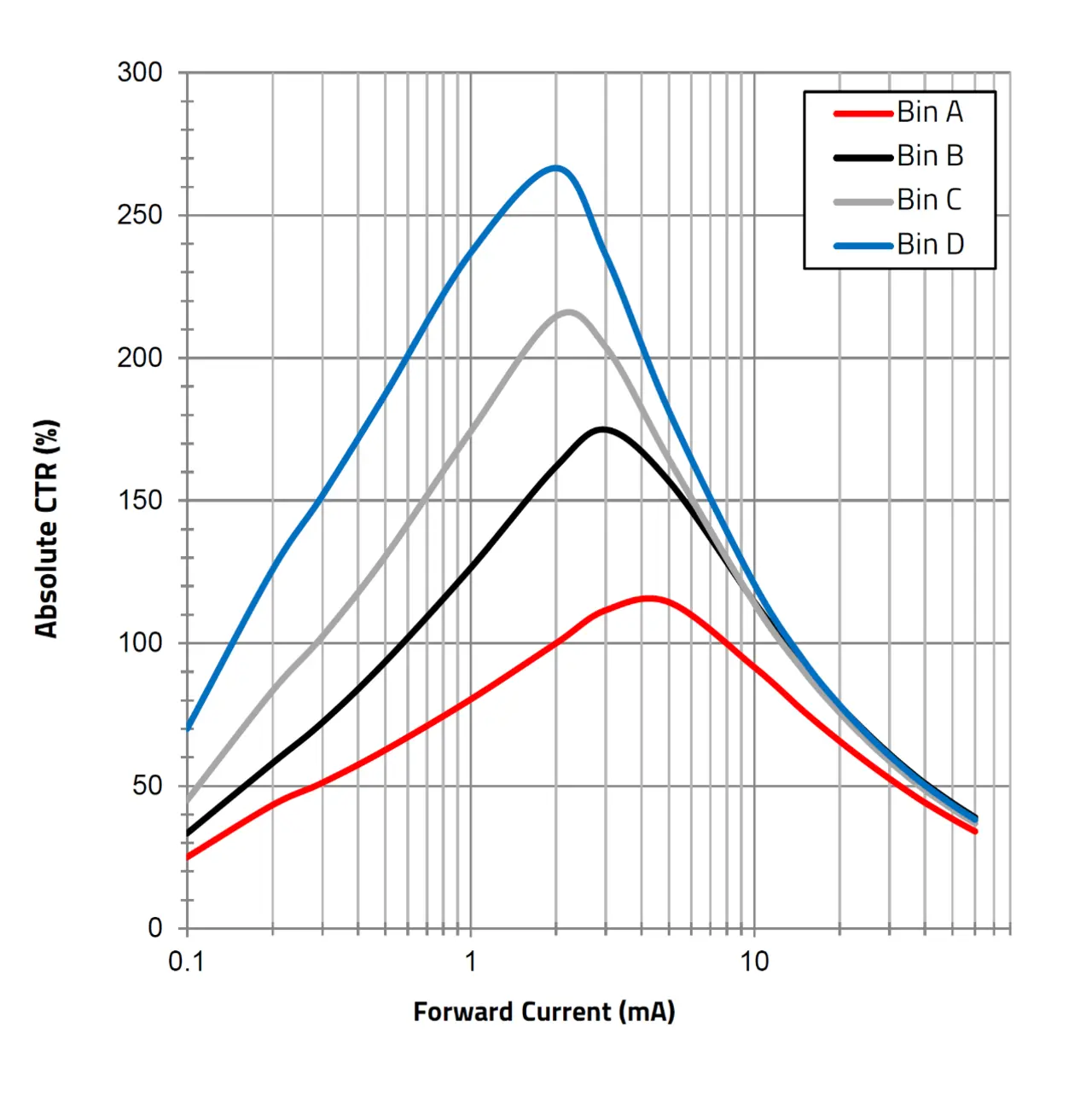

Wenn der Phototransistor in den Sättigungsbereich eintritt, ändern sich auch der CTR-Wert und die Kennlinie, wie in Bild 4 für VCE = 0,4 V gezeigt: Das CTR ist niedriger, und die Kennlinie erreicht ihren Höhepunkt bei einem niedrigeren LED-Strom.

Es ist zu beachten, dass die Kennlinien in Bild 3 und Bild 4 nur einem einzigen Musterteil aus jedem Binning entsprechen. Kennlinien für das relative CTR sind auch auf dem Datenblatt der WL-OCPT-Serie angegeben, wobei das CTR auf den für IF = 5 mA gemessenen Wert normiert ist. Bei einem LED-Strom von unter 10 mA und bei Betrieb des Phototransistors im aktiven Bereich (VCE = 5 V) liegen alle normierten Kennlinien unabhängig vom Binning sehr nahe beieinander [2]. Da sich die relative CTR-Kennlinie eines Binnings in diesem Bereich praktisch nicht mit dem absoluten CTR-Wert ändert, lässt sich das absolute CTR eines beliebigen Bauelements innerhalb des Binnings mit Gleichung 3 abschätzen:

Es ist zu beachten, dass die relativen Kennlinien oberhalb von 10 mA eine stärkere Abweichung vom absoluten CTR-Wert aufweisen, so dass Gleichung 3 in jenem Bereich weniger genau ist. Wenn der Phototransistor in Sättigung arbeitet, ist die Kurvencharakteristik in gewisser Weise invertiert, und Gleichung 3 ist nur oberhalb von ca. 5 mA genau [2].

Temperaturbedingte Schwankung des CTR

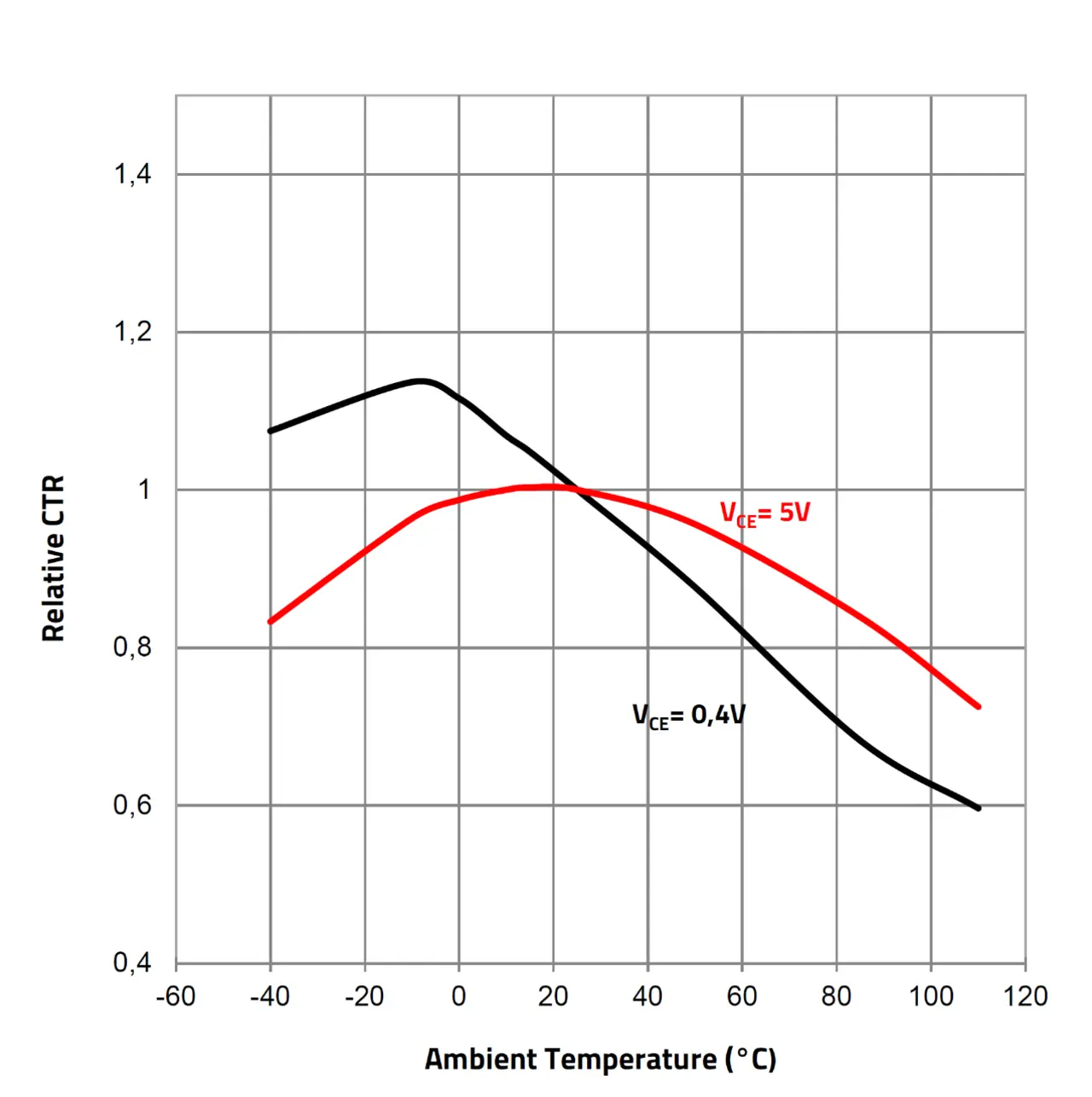

Die Betriebstemperatur des Geräts beeinflusst sowohl den Wirkungsgrad der LED-Emission als auch die Licht-Strom-Verstärkung des Phototransistors und wirkt sich insofern in nichtlinearer Weise auf das CTR des Optokopplers aus – die in Bild 5 gezeigten Kennlinien zum relativen CTR belegen dies. Beide Kennlinien gelten für alle Binnings und für einen LED-Strom unter etwa 5 mA. Beachten Sie, dass hier die Temperatur der Betriebsumgebung berücksichtigt wird, zu der die Sperrschichttemperatur des Bauelements direkt proportional ist.

Messung der CTR

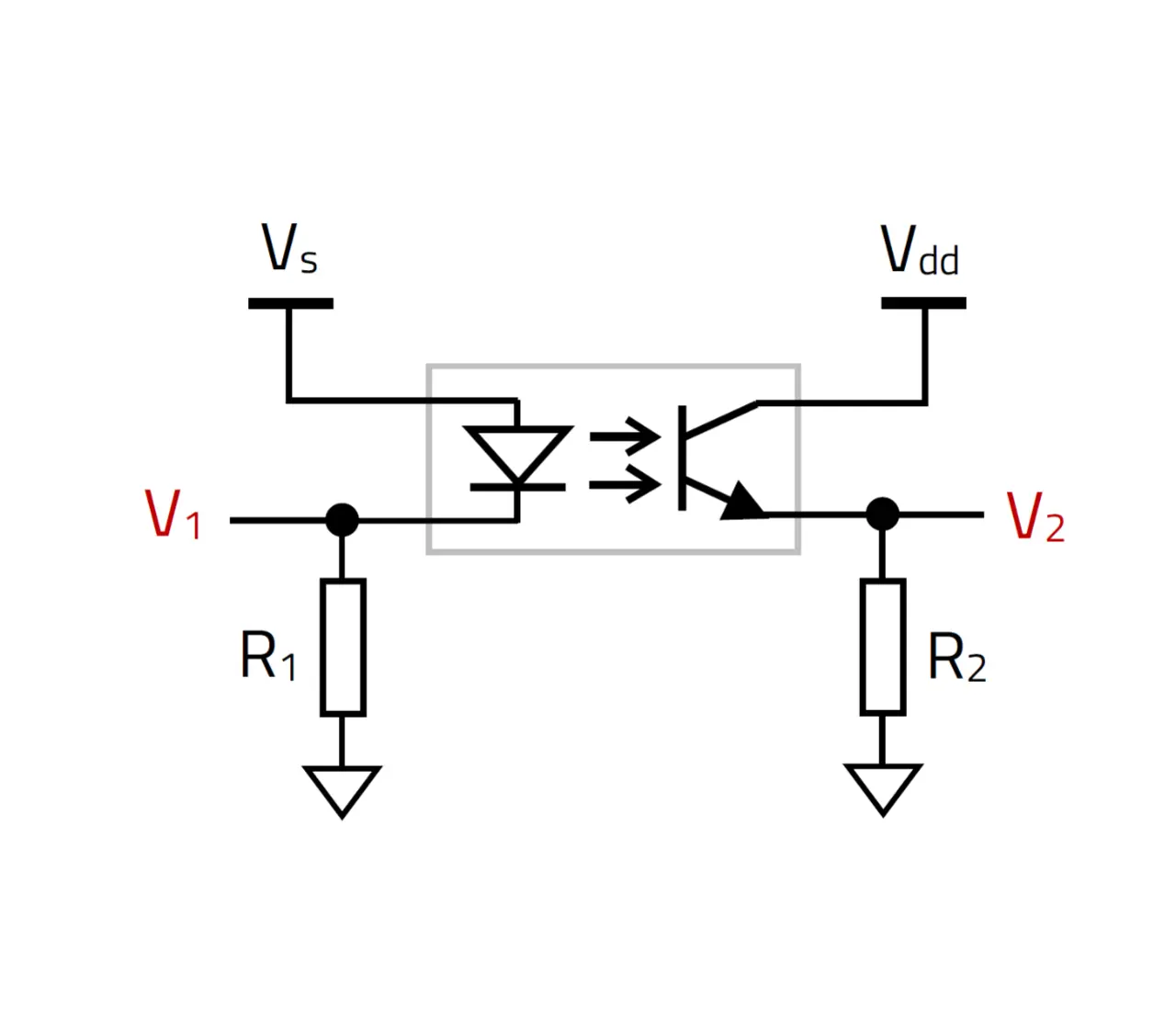

Das Messen des CTR für die spezifischen DC-Vorspannungsbedingungen der Anwendung ist einfach, wenn die Ströme auf der Grundlage von Gleichung 1 gemessen werden. Dies gilt auch für den empfohlenen Aufbau in Bild 6, bei dem nur Spannungsfühler verwendet werden. Hier wird eine typische Kollektorkonfiguration verwendet. Sowohl der Ausgangswiderstand R2 als auch die Vorspannung Vdd werden wie in der Endanwendungsschaltung festgelegt, in der der Optokoppler eingesetzt wird, und für den LED-Widerstand R1 wird derselbe Wert wie für R2 gewählt. Anschließend findet eine Erhöhung der Eingangsgleichspannung (Vs) statt, bis die Kollektor-Emitter-Spannung (VCE) den Zielwert erreicht. Das CTR bei dieser Gleichstrom-Vorspannungsbedingung ergibt sich nach Gleichung 4:

Weitere Parameter im Detail

Die Application Note ANO007 [2] bietet noch deutlich weiterführende Informationen zu Optokopplern, die hier den Rahmen sprengen würden. Konkret gibt es dort:

- Ein Beispiel zur Schätzung des CTR-Bereichs sowie Wechselstrom- / Kleinsignal-CTR

- Betrachtung von Frequenzgang und Bandbreite mit Messwerten

- Schaltzeiten und Schaltzeitschwankungen

- Optokoppler-Gleichstromvorspannung

- SPICE-Modellierung

Literatur

[1] Optokoppler Phototransistor WL-OCPT von Würth Elektronik: www.we-online.com/de/components/products/led/optoelectronic_optocoupler/wl-ocpt_optocoupler_phototransistor

[2] Falco, Eleazar: Grundlagen zu Phototransistor-Optokopplern. Application Note ANO007 von Würth Elektronik: www.we-online.de/ANO007

Autor

Eleazar Falco studierte Elektrotechnik an der Universität Elche in Spanien. Von 2014 bis 2017 arbeitete er im Vereinigten Königreich in der Elektronik-Hardware-Entwicklung von verschiedenen Haushaltsgeräten, mit Schwerpunkt auf Offline-Stromversorgung und Motorsteuerung. Seit 2018 ist Falco Applikationsingenieur für Leistungselektronik bei Würth Elektronik in Deutschland, wo er sich auf Schaltnetzteile spezialisiert.