Displays für IoT-Geräte

Rückkehr von kleinen und mittleren E-Papern

Die meisten IoT-Geräte haben kein Display, obwohl sie in einigen Anwendungsfällen durchaus sinnvoll wären. Zum Nachrüsten eignen sich kleinformatige E-Paper am besten.

Beinahe jedes Gerät lässt sich heute prinzipiell mit dem Internet verbinden. Das erlaubt Mehrwerte, angefangen beim Auslesen eines einzelnen Gerätestatus bis zur Fernüberwachung und Protokollierung einer ganzen Fertigungslinie.

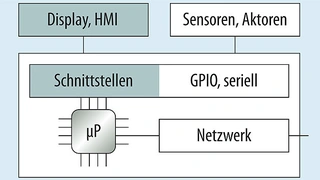

Ein internetfähiges Gerät im Sinn des Internet of Things (IoT) ist in der Regel ein eingebettetes System aus Mikroprozessor (32 Bit), analogen und digitalen Ein- und Ausgängen zum Auslesen von Sensoren bzw. Ansteuern von Aktoren sowie einer Netzwerk-Schnittstelle. Das kann Ethernet oder WiFi bzw. Bluetooth mit Gateway sein (Bild 1). Über die Schnittstelle zum Mikroprozessor kann am IoT-Gerät auch ein Display angeschlossen werden, worauf die meisten Hersteller aus Kostengründen aber verzichten.

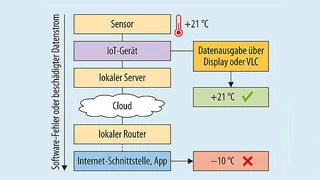

In professionellen Anwendungsfällen kann eine Erweiterung um ein Display aber durchaus vorteilhaft sein, denn die mit IoT-Geräten erhobenen Daten sind für den Anwender in der Regel nur über ein netzwerkfähiges Ausgabegerät verfügbar, das ganz am Ende einer längeren Kette aus Datenverarbeitungs- und -übertragungsprozessen steht. Das kann unpraktisch sein, wenn zum Beispiel der nächste netzwerkfähige Bildschirm weit entfernt ist, und ist prinzipiell auch fehleranfälliger in Bezug auf die Integrität der übermittelten Daten.

Über ein Display am IoT-Gerät können Sensorwerte schon viel früher in der Signalkette abgegriffen und visualisiert werden (Bild 2).

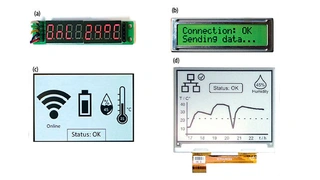

Displays für IoT-Geräte, Bilder 1 bis 4

Damit hat der Anwender eine einfache Kontrollmöglichkeit, um auf Fehler im Netzwerk – zum Beispiel Software-Fehler, die die funktionale Sicherheit (Safety) des IoT-Geräts beeinträchtigen – aufmerksam zu werden und Fehlerursachen schneller zu finden. Das gilt auch für das Auffinden von korrumpierten Daten (IT-Sicherheit bzw.Security).

Displays für IoT-Geräte

Die Erweiterung mit einem Display kann entweder als fest montierte Variante oder als Steckmodul erfolgen. Für die Visualisierung von Sensorwerten und die nötige Interaktion durch eine Touch-Bedienung sind Diagonalen unterhalb von vier Zoll ausreichend. Von den etablierten Display-Techniken (Bild 3) ist allerdings nicht jede für IoT-Geräte geeignet.

Mehrere Arbeitsgruppen am „Display Labor“ der Hochschule Pforzheim haben IoT-Geräte mit Displays erweitert (Bild 4) und dabei einen Anforderungskatalog für Displays abgeleitet [1, 2]. Die Systemauslegung eines IoT-Gerätes mit Display muss folgende Aspekte (siehe auch Tabelle ) berücksichtigen:

- den Mikroprozessor des IoT-Geräts,

- die benötigten HMI-Funktionen,

- die begrenzte Leistungsversorgung des IoT-Geräts (Batteriebetrieb),

- die Lichtverhältnisse am Einsatzort.

8-Segmente- Anzeige | Charakter- Display | Grafisches Display mit QVGA-Auflösung | |

|---|---|---|---|

HMI-Umfang | Einfache Zeichenanzeige | Text- und Symbolanzeige | Monochrome Grafikanzeige, Touch- Bedienung |

| Schnittstelle zum Mikro-prozessor | Treiber-IC | Treibermodul mit GPIO, SPI oder I²C | Treibermodul mit GPIO, |

| Relative Kosten | Gering | Mittel | Hoch |

| Vorteil |

Einfaches

| Zeichen und Symbole darstellbar. Zu IoT Geräten kompatible Schnittstelle | Angemessener HMI- Umfang mit programmierbaren Symbolen, Grafiken, Hilfefunktionen, Messkurven usw. Zu IoT-Geräten kompatible Schnittstelle |

| Nachteil | Unzureichender HMI-Umfang | Rudimentäres HMI mit ggf. Schulungsbedarf | Kosten |

Tabelle 1. Vergleich von etablierten Display-Techniken: Für IoT-Geräte bieten E-Paper-Displays den besten Kompromiss zwischen HMI-Umfang, Kosten und Implementieraufwand. (Quelle: Sabo et al.)

Einschränkungen durch Mikroprozessor

Das Display muss mit dem Mikroprozessor (μP) des IoT-Geräts kompatibel sein. Hochauflösende Aktiv-Matrix-LCDs (AMLCDs) und AMOLED-Displays sind wegen ihrer hohen Rechenanforderung entsprechend ungeeignet. Außerdem benötigen sie eine schnelle Interface-Schnittstelle, die die meisten IoT-Geräte nicht zur Verfügung stellen, mit Ausnahme des Raspberry-Pi mit seiner HDMI-Schnittstelle.

Die meisten in IoT-Geräten integrierten μP haben GPIOs und serielle Schnittstellen wie SPI und I²C. Einfache 8-Segmente-Anzeigen können direkt und mit wenig Aufwand über die GPIOs des μP betrieben werden. Anspruchsvollere Displays, wie Character-LCDs, elektronisches Papier (E-Paper), grafische AMLCDs und AMOLEDs benötigen einen im Modul verbauten Display-Controller mit GPIO-Anbindung oder serieller Schnittstelle zum μP.

HMI-Umfang und Stromversorgung

Die darzustellenden Inhalte sind in der Regel quasi-statisch, was grafische LCDs und OLED-Displays aufgrund ihrer Tendenz zum Sticking-Image oder Burn-in vor Probleme stellt. Speziell hochauflösende grafische Displays kommen aufgrund ihrer hohen Leistungsaufnahme für IoT-Geräte von vornherein nicht ernsthaft in Frage.

E-Paper, Character-LCDs oder einfache 8-Segmente-Anzeigen sind in dieser Hinsicht die bessere Wahl. Letztere können allerdings lediglich Text und einfache Zeichen darstellen. E-Paper-Displays bieten eine (monochrome) grafische Darstellung und den Vorteil, dass sie reflektiv arbeiten und bistabil sind. Damit benötigen sie ausgesprochen wenig Leistung und die letzte angezeigte Information bleibt auch bei einem Zusammenbruch der Stromversorgung noch über Wochen sichtbar.

Elementare Daten und Geräteinformationen können so im Problemfall schnell bereitgestellt werden. Ein leistungsfähigeres HMI geht jedoch mit einem entsprechenden Preisschild einher (siehe Tabelle 1).

- Rückkehr von kleinen und mittleren E-Papern

- Ablesbarkeit am Einsatzort