Testbericht

Unter der Lupe: Spektrumanalyse-Basisgeräte

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Praxisgerechtes Preis/Leistungs-Verhältnis auch im unteren Marktsegment

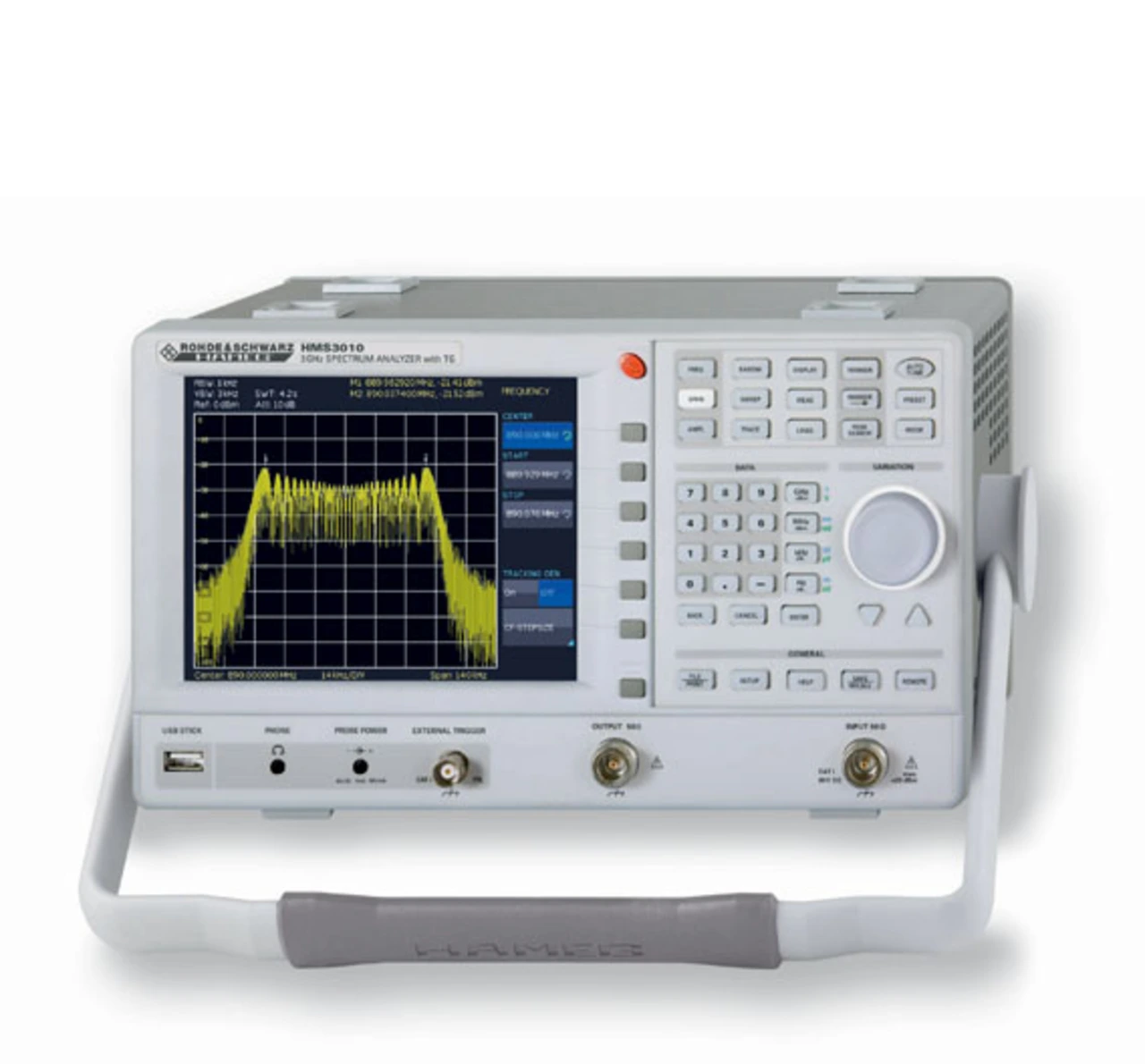

Im unteren Preissegment zwischen 2.000 und 4.000 Euro hat Hameg als Messtechnik-Unternehmen, das vor einigen Jahren von Rohde & Schwarz übernommen wurde, mit der HMS-Serie ebenfalls Spektrumanalysatoren am Markt, die aber eine Preisklasse niedriger angesiedelt sind als die eben beschriebenen Geräte der FSC-Reihe des Münchener Mutter-Unternehmens.

Es sind dies die Analysatoren der Reihe HMS 1000E, 1000 sowie 3000, und sie decken den Frequenzbereich von 100 kHz bis 1 GHz bzw. 3 GHz ab. Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich im Wesentlichen mit dem voll ausgestatteten Spitzenmodell 3010 (Bild 3), von dem laut Firmenaussage auch die meisten Exemplare abgesetzt wurden.

Alle Geräte der Serie kommen in einem sehr kompakten Metallgehäuse von gerade einmal acht Litern Volumen und 3,6 kg Masse daher und besitzen keinen Lüfter. Sie sind mit einem sehr klar darstellenden 6,5-Zoll-Farb-TFT-Display mit VGA-Auflösung ausgestattet. Dabei ist die eigentliche Kurvendarstellung auf ein Fenster von gut 10 cm × 8 cm beschränkt, wie man es größenmäßig früher von den 13er-Bildröhren gewohnt war. Möglichkeiten, wie die volle Ausnutzung der Displaybreite von etwa 13,5 cm durch temporäre Unterdrückung der Parameter-Schaltflächen sowie eine Bildschirm-Sektionierung, z B. zur Darstellung umfangreicher Marker- oder Grenzwerttabellen, sollten in nächsten Versionen noch implementiert werden.

Die Analysatoren sind mit drei USB-Schnittstellen (u.a. für Stick und Drucker) sowie einem RS-232-Interface ausgerüstet; eine GPIB- oder Ethernet-Schnittstelle lässt sich nachrüsten. Erfreulich ist die serienmäßige Ausstattung mit einer DVI-Schnittstelle für den Anschluss eines externen Monitors. Schließlich gibt es noch eine 6-V-Versorgung für Nahfeldsonden, einen externen Triggereingang, Ein- und Ausgänge für die Referenzfrequenz und eine Kopfhörerbuchse. Auch ein kleiner Lautsprecher ist eingebaut. Stichpunktartig sind folgende Eigenschaften hervorzuheben:

Jobangebote+ passend zum Thema

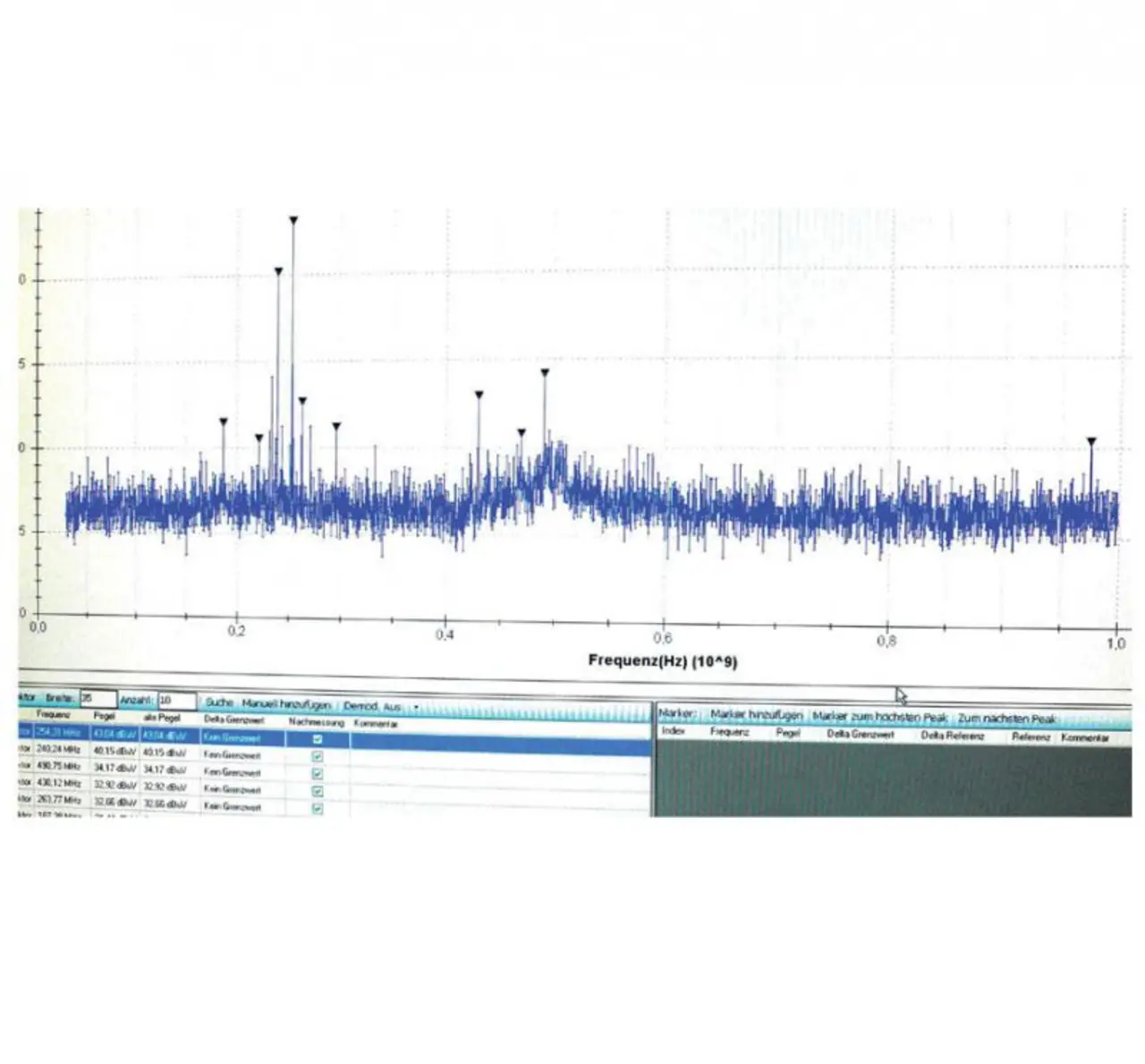

Ein Alleinstellungsmerkmal der größeren Modelle ist sicherlich die serienmäßig implementierte EMV- Messmöglichkeit. Ein Quasi-Peak-Detektor und die vorgeschriebenen, implementierten 6-dB-EMV-Filterbandbreiten inkl. kostenloser Software ermöglichen komfortable EMV-Precompliance-Messungen (Bild 4).

Eine Autotune-Möglichkeit sucht und skaliert ein unbekanntes Signal auf dem Bildschirm. Leider ist diese Funktion zu unempfindlich; erst Signale größer –50dBm werden detektiert. Per Tastendruck kann der eingestellte Span zwecks detaillierter Signalanalyse stufenweise gezoomt und komprimiert werden, wobei Auflösungs- und Videofilter automatisch mitgezogen werden.

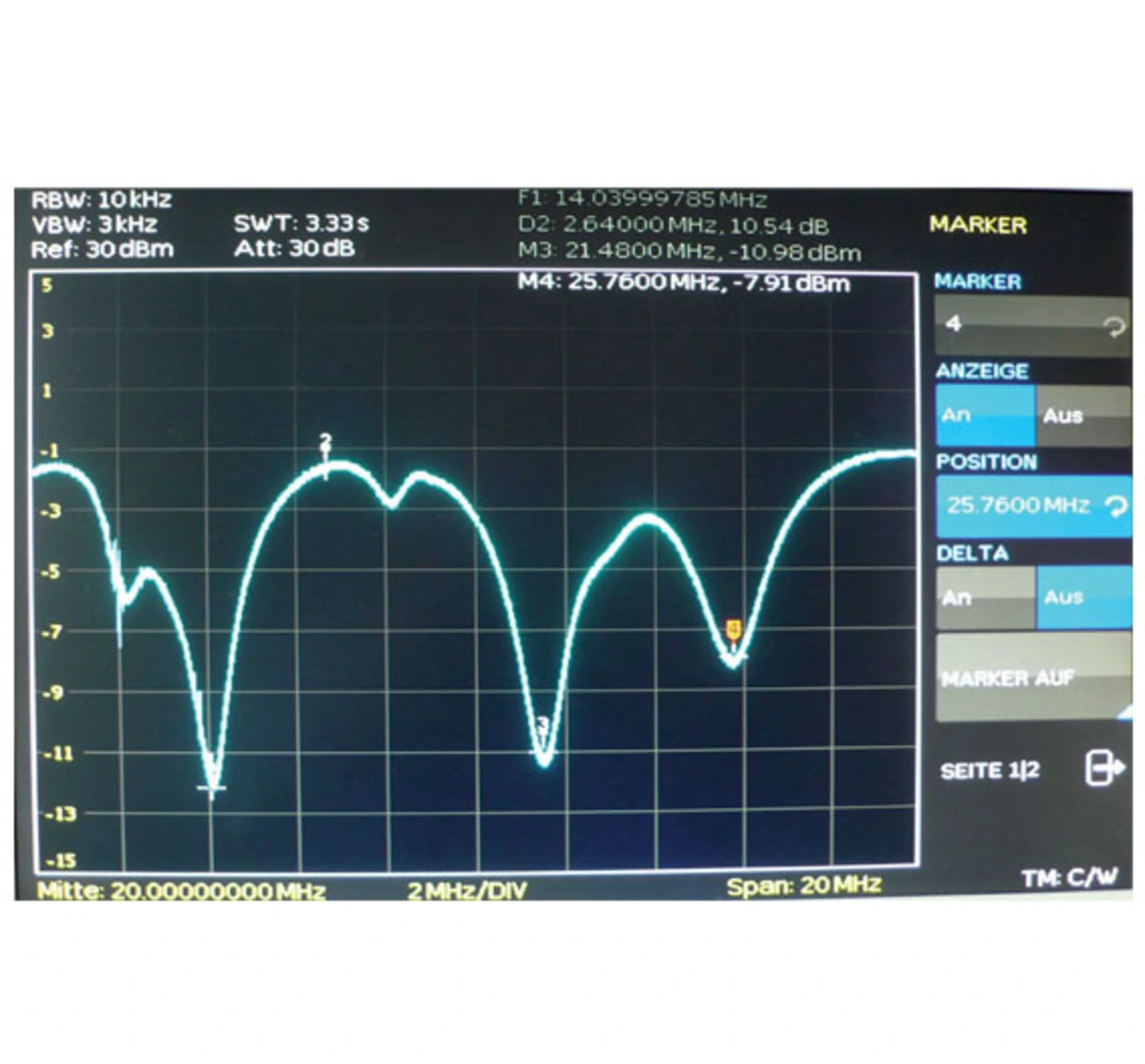

Sehr nützlich ist auch die Eigenschaft, bei einer Signaldarstellung gleichzeitig die jeweils erreichten maximalen und minimalen Pegelwerte durch farblich hervorgehobene Traces festzuhalten. Weiterhin hilft ein kleines Wizzard bei Reflexionsmessungen mit optionaler Messbrücke bzw. Richtkoppler (Bild 5).

Auch eine Signalüberwachung durch Definition einfacher Toleranzgrenzen – bedauerlicherweise keine Toleranzmasken – ist vorgesehen. Und schließlich ermöglicht der eingebaute Lautsprecher eine akustische Überwachung der implementierten AM/FM-Demodulation. Durch eine Reihe von Optionen erfolgt die Anpassung an unterschiedliche Aufgaben: Trackinggenerator, freischaltbarer Vorverstärker (ca. 20 dB), VSWR-Messbrücke, Nahfeld-Sondensatz sowie Transientenlimiter und Impedanzkonverter runden das Angebot ab.

Eine stattliche Anzahl von Detektortypen (Auto, Min, Max, Sample, RMS, Average, Quasi-Peak) und Markern (u.a. Delta- und Rausch-Marker) sind zwar implementiert, allerdings bisher nicht für automatische Messungen nutzbar gemacht worden. So sucht man u.a. die Unterstützung durch diese Tools z.B. bei Modulationsanalysen, Störabstands- und Filterfrequenzgangmessungen ebenso vergebens wie bei wichtigen Messaufgaben in der digitalen Kommunikation, etwa der Bestimmung der Kanalleistung oder der belegten Bandbreite. Solche „Einknopf-Messfunktionen“ sind heutzutage bei modernen Messgeräten verbreiteter Standard (u.a. Frequenz- und Amplitudenmessungen bei Oszilloskopen) und in einer Preisklasse von mehreren tausend Euro schon „State of the Art“. Das Fehlen dieses Messkomforts bedingt in der Praxis erst einmal die Benutzung von Papier und Bleistift sowie viel Tast- und Kurbelarbeit.

Mit Hilfe eines beigefügten Terminal-Programms ist ein selbst zu programmierender Remote-Betrieb über die Schnittstellen möglich; die nötigen SCPI-Kommandos werden mitgeliefert. Eine eigenständige Remote-Software wird jedoch nicht angeboten. Kurven können in drei verschiedenen Formaten auf einem Stick gespeichert werden; komplette Bildschirmfotos lassen sich im Windows-Bitmap- und im GIF-Format ablegen.

Die 3000er Modelle haben mit optionalem Vorverstärker eine Empfindlichkeit von bis zu –135 dBm (DANL), die auflösenden Filterbandbreiten lassen sich bis zu 100 Hz herab einstellen. Der integrierte Frequenzzähler löst bis 1 Hz auf; die Sweep-Zeit-Einstellung beginnt bei 20 ms, im Zero-Scan-Bereich bei nur 2 ms. Letzteres reicht für die Darstellung demodulierter Tonfrequenzen, nicht jedoch für schnelle Bursts in der digitalen Kommunikationstechnik.

Zehn komplette Geräteeinstellungen lassen sich im Speicher ablegen. Die Speicherarithmetik beschränkt sich auf die Differenzbildung zweier Kurven, lediglich ein Trace lässt sich abspeichern und gleichzeitig mit dem aktuellen Trace darstellen. Hier sollte unbedingt nachgebessert werden.

Der im Modell 3010 eingebaute Mitlaufgenerator (–20 bis 0 dBm) liefert laut Datenblatt pegelstabile Frequenzen ab 5 MHz, lässt sich aber bei akzeptablem Abfall bis unter 0,5 MHz herunterregeln, so dass z.B. noch qualitative Frequenzganganalysen der klassischen 455-kHz-ZF-Filter möglich sind.

Die eingeschränkten technischen Daten in den Grenzbereichen des Analysators wie Startfrequenz des Grundgerätes und des Mitlaufgenerators sowie die Sweep-Zeit im Zero-Span-Modus oder die Größe der Auflösungsfilter sind nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass Hameg beim Design der Hardware-Plattform teilweise auf fertige Platinen eines Analysatormodells der Mutter Rohde & Schwarz zurückgegriffen hat und damit in manchen Bereichen festgelegt war. Bis Ende 2013, dann ist die Serie aber schon über vier Jahre am Markt, will der Hersteller sein generell gutes Grundgerät mit entsprechenden Firmware-Updates von den aufgeführten Schwächen befreit und auf einen marktüblichen Standard aufgerüstet haben. Dann sollte man auch im Griff haben, mit den Updates nicht häufig neue Bugs zu liefern.

Die Geräte verfügen über eine Onscreen-Hilfe in den Sprachen Deutsch und Englisch; das knappe Manual umfasst zweimal ca. 30 Seiten, auch jeweils in Deutsch und Englisch.

Je nach Modell und Ausstattung kosten die Geräte der Serie zwischen 2.000 und 4.200 Euro netto. Das ist – bei etwas schwächeren technischen Daten – gegenüber den Preisen von Einsteigergeräten der etablierten Mitbewerber nur gut die Hälfte. Daher sind Hamegs Analysatoren, trotz der genannten Verbesserungsmöglichkeiten, nicht nur für einfache Entwicklungen, die Fertigung und den Service gedacht, sondern stellen auch in der Ausbildung und für den ambitionierten Hobbyisten ein interessantes Angebot dar.

Der Autor:

Dr. rer. nat. Hans-Jürgen Altheide studierte in Hannover Mathematik und Physik mit Schwerpunkt HF-Technik. Nach jahrelanger Lehrtätigkeit, während der er auch mehrere Sachbücher verfasste, ist er nun freier Mitarbeiter an der Universität Hannover.

- Unter der Lupe: Spektrumanalyse-Basisgeräte

- Pre-Compliance-Messungen qualitativ realisierbar

- Praxisgerechtes Preis/Leistungs-Verhältnis auch im unteren Marktsegment