Richtig kalibrieren

Sind Ihre Messungen genau genug?

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Höhere Ausbeute in der Produktion?

Kann man mit spezieller Kalibrierung die Ausbeute in der Produktion erhöhen?

Jede Messung enthält unvermeidbar einen Messfehler. Eine perfekte Messung gibt es nicht. Aus diesem Grund hat man für wichtige Messungen ein Fehlerbudget. Das Gleiche gilt für die Kalibrierung. Auch hier gibt es keine perfekten Messungen. Bei der Kalibrierung spricht man allerdings nicht von Messfehlern, sondern von Messunsicherheiten (MU, Measurement Uncertainties). Man kann sie als Standardabweichung aller Fehler sehen, die in geeigneter Weise zusammengezählt werden [3]. Für die meisten Messgeräte gilt: Wenn Sie ein Intervall von ±2 MU um einen Ablesewert ziehen, liegt der wahre Messwert mit einer Wahrscheinlichkeit von (altbekannten) 95 % in diesem Intervall.

Jobangebote+ passend zum Thema

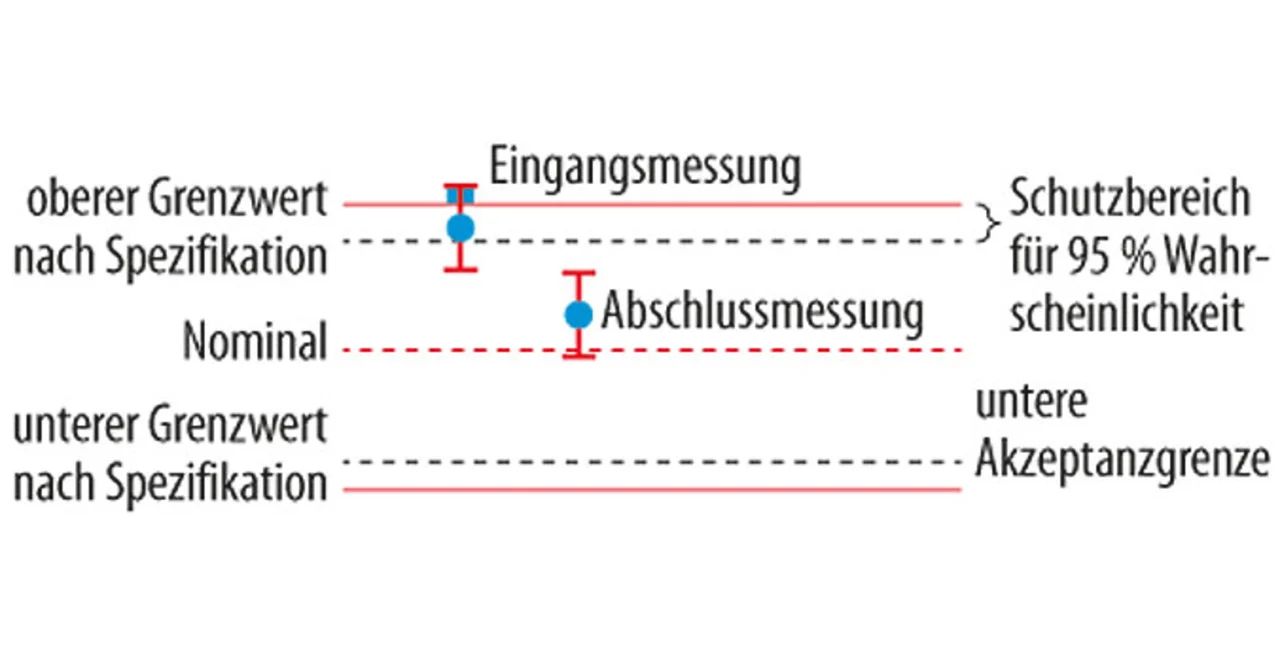

In Bild 6 ergab sich bei der Eingangsmessung eines Kundengeräts ein „Innerhalb der Spezifikation“. Allerdings liegt ein Teil des 95%-Bereichs außerhalb der Spezifikation. Daraus ergibt sich eine Restwahrscheinlichkeit, dass der wahre Wert außerhalb der Spezifikation liegt. (Die Quantifizierung von Wahrscheinlichkeitsdichte, Anwenderrisiko und Herstellerrisiko ist eine Wissenschaft für sich.) Für viele Messgeräte bietet Keysight ein spezielles Kalibrierverfahren namens „Cal + Uncertainties + Guardbanding“ an, bei dem der akzeptable Bereich um den im Datenblatt spezifizierten Wert derart verringert ist, dass in jedem Fall das gesamte 95%-Intervall in den spezifizierten Bereich passt. Diese Akzeptanzgrenze bestimmt, ob das Gerät eingestellt wird oder nicht. Bei der Einstellung im Rahmen der Nachkalibrierung werden die gleichen Einstellprozeduren eingesetzt wie in der Produktion.

Einfluss der Kalibrierung auf die Messung der Empfängerempfindlichkeit

Eine der wichtigsten Spezifikationen für einen HF- oder Mikrowellenempfänger ist die Eingangsempfindlichkeit. Laut Definition ist dies der minimale Eingangspegel, bei dem die Bitfehlerrate, das Signal-Rausch-Verhältnis oder eine andere Kenngröße im Basisband gerade noch akzeptabel ist. Gute HF- oder Mikrowellenempfänger weisen oft eine Empfindlichkeit von weniger als 0,5 µV auf (–113 dBm). Nahe der spezifizierten Empfängerempfindlichkeit führen Änderungen beim Eingangspegel oft zu einer doppelt so starken Änderung der relevanten Größe im Basisband. Daher ist es wichtig, den Eingangspegel so genau wie irgend möglich zu erfassen.

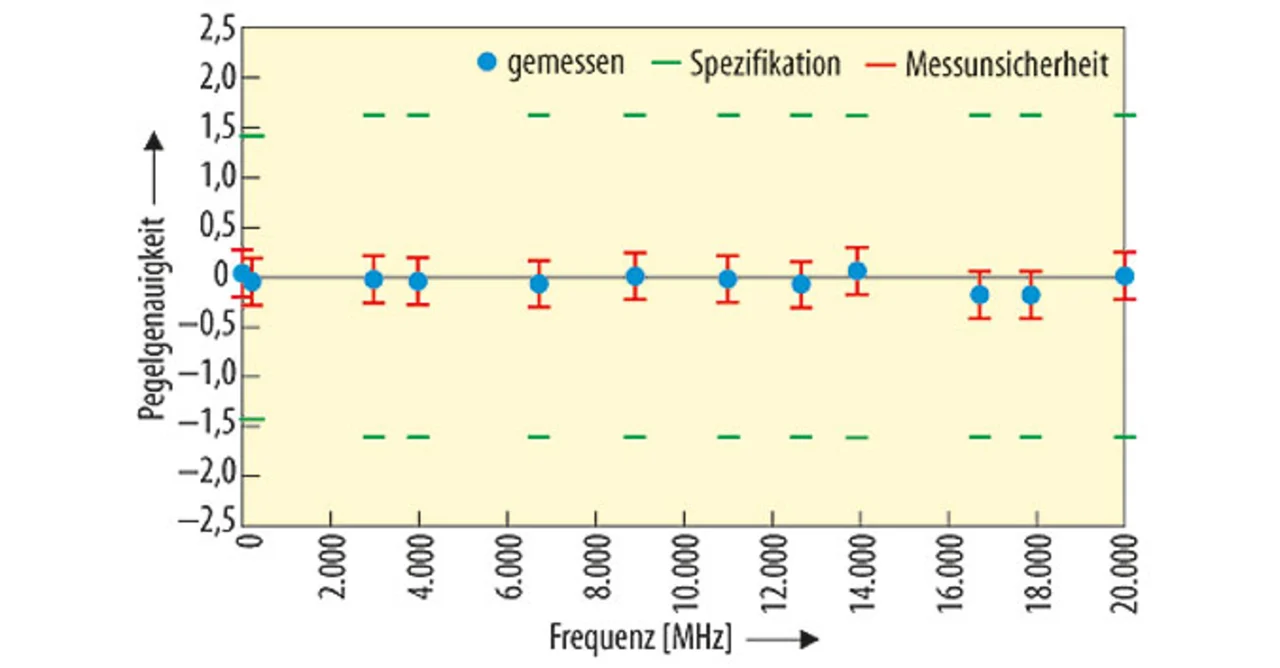

Bild 7 zeigt beispielhaft die Pegelgenauigkeit eines Mikrowellensignalgenerators N5183A. Die Messunsicherheit (rote Balken) ist in der Grafik etwas kleiner als in der Spezifikation. Das liegt an der exzellenten Leistung des Signalgenerators, aber auch an der digitalen Zwischenfrequenzstufe und der Empfängeroption des Messempfängers E4448A, der für diese Messung eingesetzt wurde. Manche Kalibrierlabore arbeiten mit älteren Spektrumanalysatoren (z.B. HP 8563E, HP 8562A), die noch analoge Zwischenfrequenzstufen (analoge ZF-Filter, logarithmische Verstärker usw.) aufweisen. Bei solchen älteren Modellen sind die roten Messunsicherheitsbalken deutlich größer als die Spezifikation. Wenn die Messunsicherheit aber die Grenze des Spezifikationsbereichs des Testobjekts überschreitet, kann man nicht sagen, ob dieses in Wirklichkeit die Spezifikation einhält oder nicht. Mit einer großen Messunsicherheit kann man natürlich auch keine genauen Einstellungen durchführen, also auch keine Pegelgenauigkeit erzielen, wie sie in Bild 7 dargestellt ist.

Zusammenfassung

Wir haben anhand mehrerer wichtiger Messungen gezeigt, dass Messgeräte, auf die Sie sich verlassen können müssen, möglicherweise außerhalb ihrer Spezifikation arbeiten, auch wenn sie nicht gleichmäßig von Jahr zu Jahr auf gerader Linie aus ihrer Kalibrierung laufen. Wenn ein solches Gerät nicht völlig ausfällt, können Sie ihm nicht ansehen, dass es in seinen Eigenschaften nachgelassen hat, es sei denn, die Leistungsminderung fällt bei einer regelmäßigen Kalibrierung auf. Gerade darin liegt der Wert der regelmäßigen Kalibrierung: in der Messung der aktuellen Leistungsfähigkeit Ihres Messgeräts und ihrem Vergleich mit den nominalen Spezifikationen laut Datenblatt. Speziell wenn es um spezifizierte Werte geht, die für Sie oder Ihr Unternehmen entscheidend sind, sollten Sie sich zur Regel machen nachzuprüfen, wie sich ein Messgerät bei der Kalibrierung geschlagen hat. Eventuell können Sie es sich nicht leisten zu warten, bis eins Ihrer Messgeräte außerhalb der Toleranz liegt. Ein Messgerät, das gerade noch eben so im tolerablen Bereich liegt, hat möglicherweise einen fatalen Einfluss auf den Funktionstest Ihrer Produkte. Wenn Sie mehr Fehlermarge brauchen, sollten Sie das strengere Kalibrierverfahren „Keysight Cal + Uncertainties + Guardbanding” erwägen, speziell für Messgeräte, die in Ihrer Anwendung entscheidende Parameter messen.

Literatur

[1] Grafik und zugehörige Daten sind Teil des Überwachungssystems für Kalibriermessungen (Keysight Calibration Measurement Monitoring System CMMS), das Keysight gemäß § 5.91 der IEC/ISO 17025 betreibt. Weitere Information über CMMS erhalten Sie unter literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0037EN.pdf

[2] www.keysight.com/find/servicevideos

[3] Mehr Informationen über Messunsicherheit stehen im ISO/IEC Guide 98-3:2008, The Guide for Expression of Measurement Uncertainty.

Die Autoren

| Bob Stern |

|---|

| hat einen Bachelor und einen Master in Elektrotechnik an der Universität von Wisconsin abgelegt. In seiner Laufbahn hat er in sechs Geschäftsbereichen von erst Hewlett-Packard, dann Agilent und nun Keysight gearbeitet. Bob ist Mitglied von NCSLI-Komitees, die sich mit Kalibrierung beschäftigen, ist Leiter der Arbeitsgruppe für den Standard NCLSI 174 und nimmt neuerdings auch an den Arbeitsgruppentreffen der ILAC teil. Er stellt sicher, dass Keysights Kalibrierdienste die einschlägigen Vorschriften IEC/ISO 17025, ILAC-G8, ILAC-P14 und ANSI Z540.3 einhalten, und hat acht Videos über Kalibrierthemen bei YouTube eingestellt. |

| Peter Mosshammer |

|---|

| ist Diplomingenieur für Nachrichtentechnik und Technische Informatik. Bevor er 2007 zu Agilent Technologies wechselte, arbeitete er einige Jahre bei der Bundesnetzagentur in Berlin auf dem Gebiet der Standardisierung von Messverfahren in der EMV, wo er an Studien zur Vergleichbarkeit von EMV-Messungen und ihren Messunsicherheiten beteiligt war. Er wirkte auch im Standardisierungsgremium der DKE 61000-4-x mit. Aktuell leitet er ein Team von Applikationsingenieuren und Vertriebsspezialisten im Digital- und HF-Bereich von Keysight Technologies. |

- Sind Ihre Messungen genau genug?

- Messung von Intermodulationsverzerrungen dritter Ordnung

- Höhere Ausbeute in der Produktion?