Lithium-Ionen-Zellen

Selbstentladung messen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Zelle muss im Ladungsgleichgewicht sein

Jedes Auf- oder Entladen der Batteriezelle erzeugt einen Ladungs-Gradienten in der Zelle. Bis wieder ein Gleichgewichtszustand erreicht ist, vergehen mehrere Tage. Das ist gerade für Zellfertiger ein bedeutender Faktor, weil der Selbstentladungstest unmittelbar auf die Zellformierung folgt. In diesem Herstellungsschritt werden Lade- und Entladezyklen auf eine frisch zusammengesetzte Zelle angewendet.

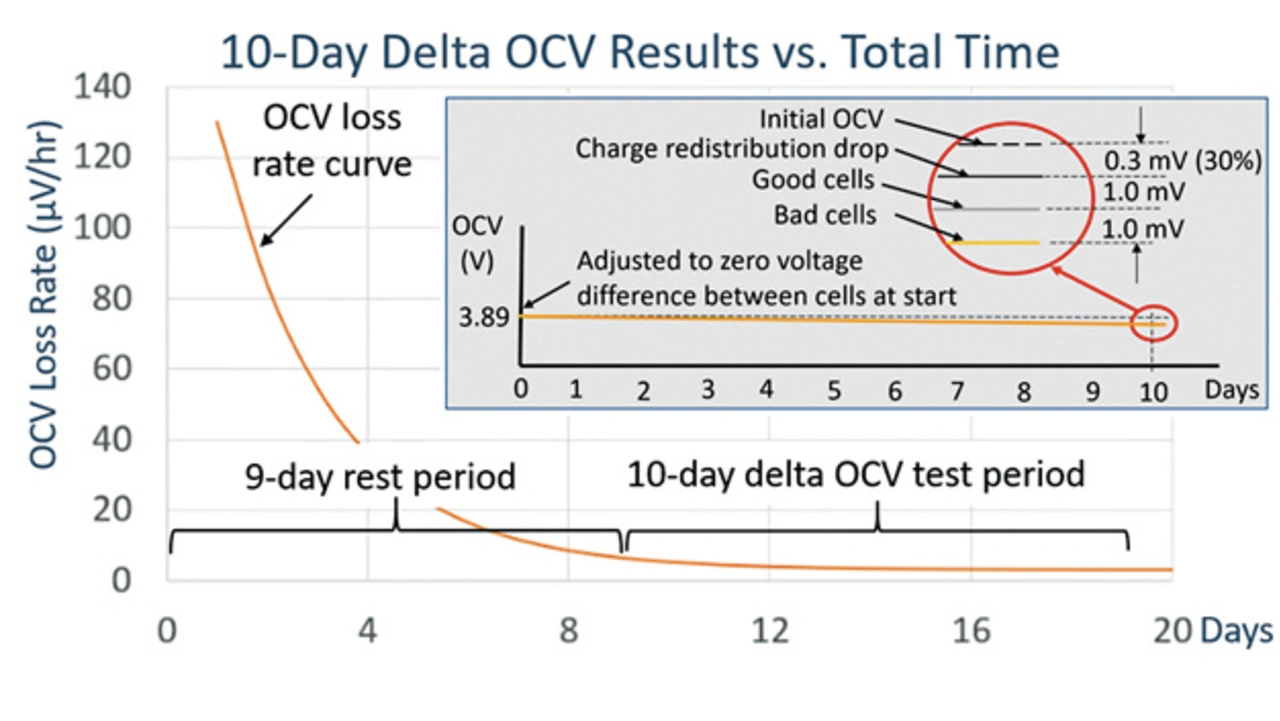

Das Laden einer Batteriezelle beeinflusst die Messung der Selbstentladung anders als das Entladen. Beim Laden entsteht ein hoher Offset der Leerlaufspannung, der exponentiell abklingt. Dieser Effekt überlagert den Spannungsabfall durch Selbstentladung und lässt sie größer erscheinen, als sie tatsächlich ist. Das Entladen hat den gleichen Effekt in umgekehrter Richtung. Die in diesem Beispiel getesteten 18650-Zellen wurden moderat geladen, was zu der in Bild 4 dargestellten zeitabhängigen exponentiellen Abnahme der Leerlaufspannung führte. Selbst nach einer Ruhezeit von neun Tagen ist die Auswirkung der Ladungsumverteilung auf den anschließenden zehntägigen Delta-OCV-Test so groß, dass sie bei der Mehrzahl der im Beispiel getesteten Zellen 30 Prozent des Offset-Messfehlers ausmacht.

Der Effekt beeinträchtigt die potenziostatische Methode genauso wie die Delta-OCV-Methode. In beiden Fällen ist die gleiche Ruhezeit nach der Zellformierung erforderlich. Um sie erheblich zu verkürzen, greifen Hersteller oft auf die Hochtemperatur-Alterung zurück. Durch erhöhte Temperatur beschleunigt sich das Einpendeln des Ladungs-Gradienten. Bei 40 Grad Celsius statt Raumtemperatur verkürzt sich die Ruhezeit von neun auf drei Tage.

Weitere Faktoren, die sich auf die Messung der Selbstentladung auswirken:

- SoC der Zelle: Für den Selbstentladungstest sollte er zwischen 30 Prozent und 80 Prozent liegen. Die Selbstentladung sinkt, je mehr sich die Zelle entlädt und steigt, je höher der Ladungszustand ist, insbesondere ab 80 Prozent Ladung.

- Temperatur der Zelle: Im Gegensatz zu Temperaturänderungen, die sich auf den Messaufbau und den TCV-Wert der Zelle auswirken, wirkt sich die absolute Temperatur auf die Selbstentladung der Zelle aus. Die Selbstentladung einer Zelle verdoppelt sich bei einem Anstieg um 10 °C. Innerhalb eines Gebäudes kommt es über den Tagesverlauf meist zu Temperaturschwankunden um 2 °C. Werden sie nicht kompensiert, verändern sie die Selbstentladung um rund 15 Prozent.

Jobangebote+ passend zum Thema

Um konsistente und vergleichbare Messergebnisse der Selbstentladung zu erhalten, müssen diese Faktoren über die Zeit und von Charge zu Charge gleichbleiben.

Selbstentladungsrate ermitteln

Die Selbstentladung einer Zelle wird als Prozentsatz ausgedrückt. Er gibt an, um wie viel Prozent die gesamte Zellkapazität innerhalb eines Monats durch Selbstentladung abnimmt. Typisch sind Werte von Zehntelprozent bis zu einigen Prozent pro Monat. Zur Veranschaulichung: Eine Zelle mit 2,4 Ah, die 1 Prozent ihrer Ladung pro Monat verliert, würde 0,024 Ah/Monat verlieren.

Potenziostatische Methode

Die Selbstentladungsrate ist mit dem elektrischen Strom vergleichbar. So entspricht 1 Prozent Ladeverlust pro Monat bei einer 2,4-Ah-Zelle einem Selbstentladestrom von 33,4 µA, ausgehend von einem Monat mit 720 Stunden. Aus der Messung des Selbstentladestroms einer Zelle mit der potenziostatischen Messmethode lässt sich direkt auf die Selbstentladungsrate in Prozent des Ladeverlusts pro Monat schließen. Umgekehrt lässt sich der Gesamtladeverlust leicht aus der Selbstentladerate oder der Messung des Selbstentladestroms ableiten, indem man diese Berechnungen umgekehrt durchführt und die Gesamtentladedauer mit einbezieht.

Delta-OCV-Methode

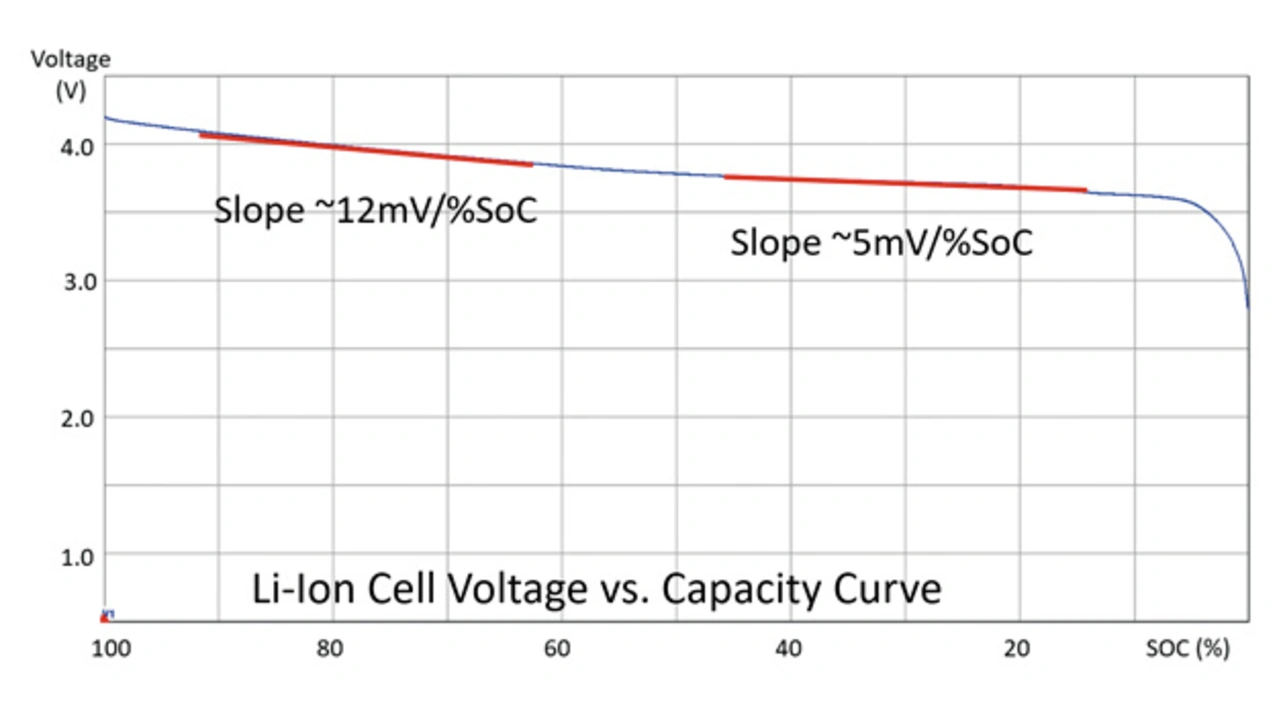

Die Delta-OCV-Methode erlaubt nur einen indirekten Schluss auf die Selbstentladungsrate. Die Abnahme der Leerlaufspannung über die Zeit korreliert mit der Selbstentladungsrate der Zelle über die Steigung der Entladekennlinie der Zelle. Dies wird in Bild 5 für die hier getestete Gruppe von 18650er-Zellen mit 2,4 Ah veranschaulicht, die bei einer sehr niedrigen Entladungsrate gemessen wurden. Die Steigung der Kennlinie ist bei hohen und niedrigen SoC-Werten größer und bei den mittleren SoC-Werten minimal.

Weil die Selbstentladung stark von vielen Faktoren abhängt, vor allem vom Ladezustand der Zelle, wird sie meist in Form eines »typischen Wertes« angegeben. Der Zellfertiger misst sie in erster Linie, um solche Zellen auszusortieren, die statistisch gesehen eine wesentlich höhere Selbstentladung aufweisen als die übrigen Zellen.

Bewährte Methoden liefern durchgängig brauchbare Ergebnisse

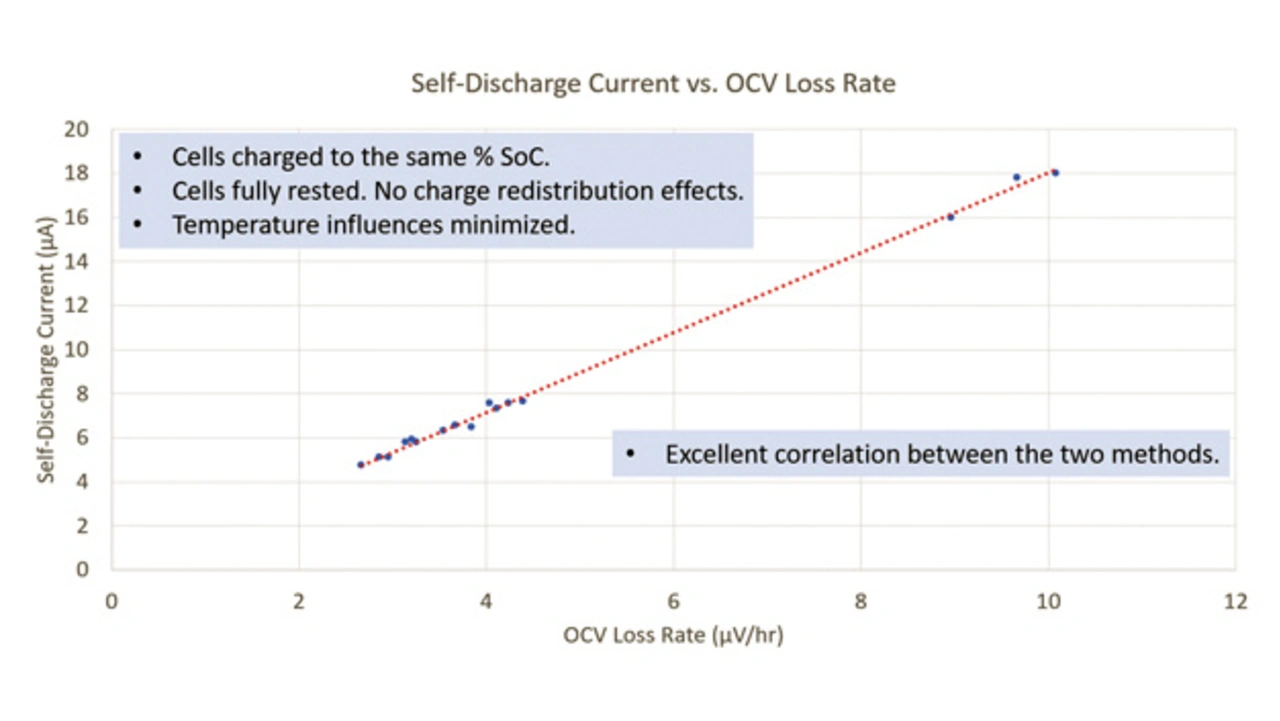

Werden die oben genannten Faktoren sorgfältig überwacht, erhält man konsistente und zuverlässige Messergebnisse der Selbstentladung, unabhängig von der verwendeten Methode. In Bild 6 sind die Ergebnisse beider Methoden aufgetragen: Auf der vertikalen Achse befinden sich die Werte des Selbstentladestroms, die mit der potenziostatischen Methode gemessen wurden, und auf der horizontalen Achse die entsprechenden Werte für die Abnahme der Leerlaufspannung, ermittelt mit der Delta-OCV-Methode. Die Ausgleichsgerade verläuft durch alle Punkte und auch durch den Ursprung. Dies zeigt eine starke Korrelation zwischen den beiden Messmethoden und bestätigt, dass mit beiden Methoden valide und konsistente Ergebnisse erzielt werden

Eine weitere Bestätigung der gültigen Korrelation ergibt sich aus der Verknüpfung der Ergebnisse in Bild 6 mit der Entladungskurve in Bild 5. Die Steigung der Linie in Bild 6, die die beiden Methoden korreliert, beträgt 0,556 µV/(Stunde × µA), oder 0,4 mV/(Monat × µA). Zuvor wurde ermittelt, dass 1 Prozent Ladeverlust pro Monat einem Entladestrom von 33,4 µA für eine 2,4-Ah-Zelle entspricht. Der Anstieg von 0,4 mV/(Monat × µA) in Bild 6 entspricht dann 13,3 mV/% SoC-Verlust. Dies stimmt gut mit dem in Bild 5 geschätzten SoC-Verlust von 12 mV/% am Punkt 80 Prozent SoC überein, was zu erwarten sein sollte, da die Selbstentladung der 2,4-Ah-Zellen ebenfalls bei 80 Prozent SoC getestet wurde.

Während diese Charakterisierung für diese Zellen bei 80 Prozent SoC recht gut ist, wird aufgrund der unterschiedlichen Steigung der Entladungskurve in Bild 5 bei einem anderen SoC-Level ein anderes Korrelationsverhältnis für die OCV-Abnahme erforderlich sein. Wenn man dies versteht, ist es möglich, entweder die Delta-OCV- oder die potenziostatische Messmethode zu verwenden und die Ergebnisse der beiden Methoden miteinander zu korrelieren sowie sie mit der prozentualen Rate des Selbstentladungsverlustes der Zelle zu verknüpfen.

- Selbstentladung messen

- Zelle muss im Ladungsgleichgewicht sein