Osilloskope

Optimale Jitter-Analyse

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Die verschiedenen Messgrößen unter der Lupe

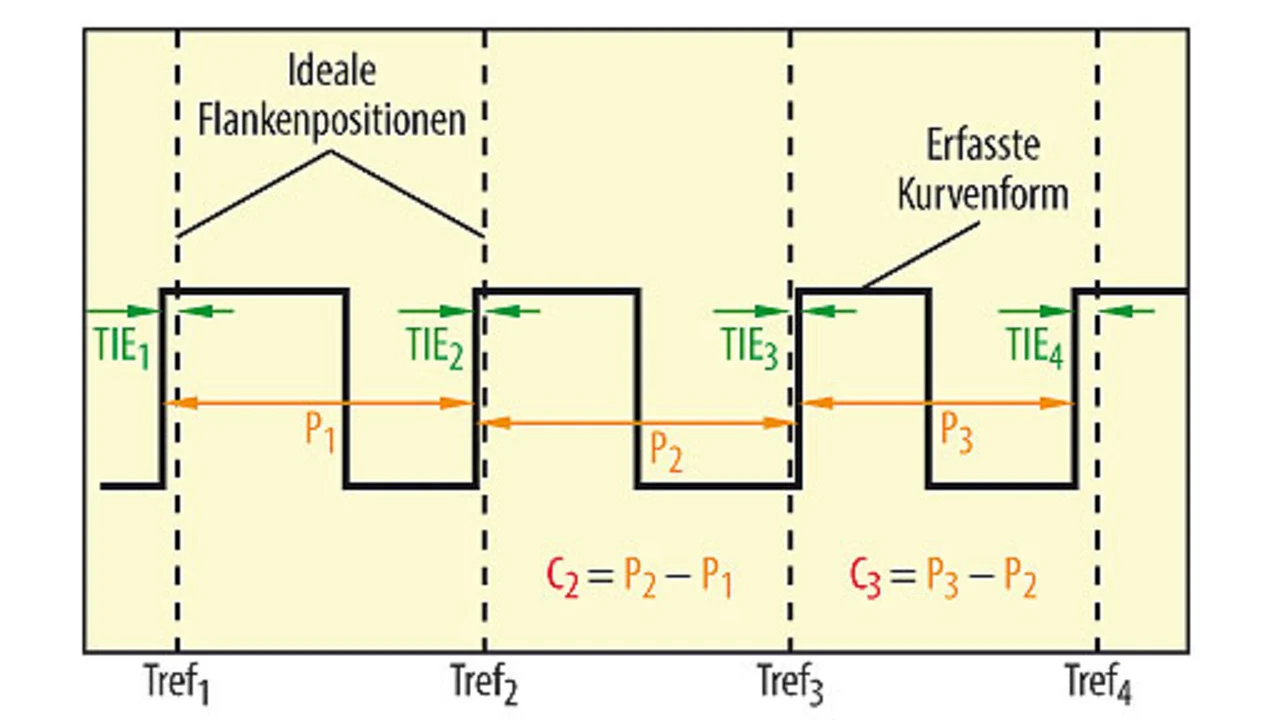

Bild 4 stellt die wichtigsten Jitter-Messgrößen, periodischen Jitter, Cycle-Cycle-Jitter und Time Interval Error (TIE) im zeitlichen Bezug zum gemessenen Signal dar. Das Signal in diesem Beispiel ist ein digitales Taktsignal, das einem periodischen Signal gleicht. Die mathematische Analyse dieser Messgrößen in Abhängigkeit vom Eingangssignal ist komplex und für detailliertere Betrachtungen sei an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen [1]. Im Folgenden werden zunächst die Messfunktionen Period Jitter, Cycle-Cycle Jitter und Time Interval Error vorgestellt und anhand von konkreten Anwendungsbeispielen verglichen.

Bei der Jitter-Analyse mit dem Oszilloskop wird im Grunde das Phasenrauschen abgetastet. Die Abtastfrequenz entspricht dabei der Nominalfrequenz des Signals. Die eingesetzten Messfunktionen wie periodischer Jitter oder TIE sind dabei signaltheoretisch gesehen Filter, die auf das abgetastete Signal angewendet werden. Da die Abtastrate begrenzt und das Phasenrauschen nicht bandbegrenzt ist, kann es zu Aliasing-Effekten kommen. Aus diesem Grund ist die Messung des Phasenrauschens periodischer Signale im Frequenzbereich präziser.

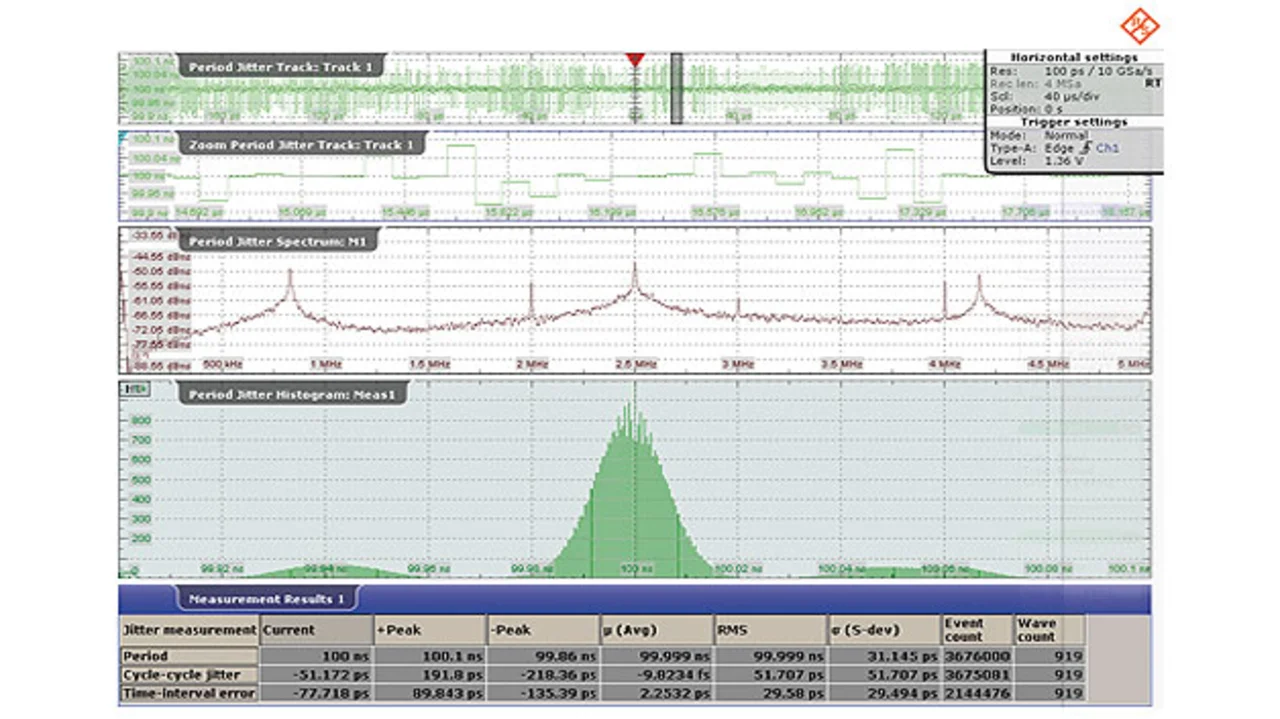

Anhand des periodischen Jitter kann der Benutzer weitreichende Analysen wie die Bewertung der Stabilität einer Taktquelle durchführen. Zu seiner Ermittlung bildet das Oszilloskop die Zeitdifferenz aus konsekutiven Durchtrittspunkten des Signals zu einer Referenz. Für einfache Taktquellen, wie Quarzoszillatoren, erscheint die Zeitfunktion des Period Jitter als eine Konstante mit überlagertem Rauschen (Track, in Bild 5 ganz oben).

Jobangebote+ passend zum Thema

Im Histogramm zu dieser Messung wird deutlich, dass der Mittelwert der Messung der nominellen Periodendauer 99,99 ns entspricht. Die Standardabweichung der Messergebnisse beträgt 31,145 ps (siehe unten in der Tabelle von Bild 5), was der Rauschleistung des Phasenrauschsignals entspricht.Neben dieser stochastischen Analyse lässt sich die Zeitfunktion der Period-Jitter-Messung zur Darstellung von Modulationssignalen heranziehen. Dies ist zum Beispiel in der Analyse von Radar-Signalen hervorragend geeignet. Generell ist zu beachten, dass die Period-Jitter-Funktion auch nur für tatsächlich periodische Signale anwendbar ist.

Der Cycle-Cycle Jitter ist dem periodischen Jitter sehr ähnlich. Er errechnet sich aus der Differenz von aufeinander folgenden Periodendauern und ist ebenfalls nur auf periodische Signale anwendbar. Über ihn sind beispielsweise Stabilitätsanalysen von Oszillatoren möglich oder eine Analyse des dynamischen Verhaltens von Phasenregelschleifen.

Die TIE-Jitter-Funktion ist auf Takt- und Datensignale anwendbar. Bei ihr berechnet das Oszilloskop die Differenz der aktuellen Übergangsposition mit der dazugehörigen n-ten idealen Übergangsposition. Dies entspricht zwar nicht der ursprünglichen Definition der ITU, ist aber eine weit verbreitete Definition der Messfunktion bei Oszilloskopen. Daher wird der Begriff TIE auch im Weiteren in diesem Sinne gebraucht. Über den TIE-Jitter lässt sich eine Übertragung eines digitalen Datenstroms mit eingebettetem Taktsignal charakterisieren.

Ein Oszilloskop muss zur Bestimmung des TIE nicht nur die aktuelle Übergangsposition ermitteln, sondern auch die bis dato unbekannte ideale Übergangsposition. Dazu bietet es zwei Verfahren an: Das erste und einfachste Verfahren ist die Schätzung einer konstanten Periodendauer auf Basis der Methode der kleinsten Quadrate (Least Square Estimation = LSE). Dieses Verfahren setzt voraus, dass die Frequenz konstant ist. Doch davon kann man nicht immer ausgehen. Der eingebettete Takt kann sich während der Akquisition beispielsweise aufgrund des Einsatzes von Spread-Spectrum-Techniken ändern, wie das zum Beispiel bei PCIe der Fall ist. Dann muss die ideale Übergangsposition besser über eine Phasenregelschleife bestimmt werden. Das kann über einen Phase-Locked Loop (PLL) oder ein Clock Data Recovery (CDR) geschehen.

Software- vs. Hardware-CDR

Für gewöhnlich setzen Oszilloskope die CDR in Software um. Eine Software-basierte CDR berechnet die ideale Übergangsposition für eine einzelne Akquisition (Datenerfassung) basierend auf den vorangegangenen Übergängen. Um die idealen Übergangspositionen mit ausreichender Genauigkeit berechnen zu können, müssen erst zahlreiche Übergänge für die Berechnung gesammelt werden, damit die Einschwingzeit der CDR zu Anfang einer jeden Akquisition berücksichtigt ist. Dieser Effekt bedeutet, dass trotz einer langen Akquisitionszeit nur wenige Messungen durchgeführt werden. Weiterhin hängt die Genauigkeit der berechneten idealen Übergangspositionen von der Abtastrate ab. Falls der Benutzer die Abtastrate reduziert, um die Erfassungszeitspanne zu vergrößern, besteht die Gefahr einer instabilen Arbeitsweise der Software-basierten CDR [2]. Die nicht erfassten Informationen fehlen der Software-basierten CDR und führen zu Instabilitäten, die die Messergebnisse verfälschen.

Um hier Abhilfe zu schaffen, hat Rohde & Schwarz für seine Oszilloskope der R&S-RTO-Familie neben der Software-basierten CDR auch eine optionale Hardware-basierte CDR entwickelt. Diese arbeitet als Teil des Aquisitions- und Verarbeitungs-ASIC und erlaubt erstmals in seiner Klasse eine auf den eingebetteten Takt bezogene Triggerung und Signalanalyse in Echtzeit, immer und durchgängig mit der maximalen Abtastrate. Das vermeidet solche Instabilitäten und zudem die Totzeiten am Anfang einer jeden Akquisition. Mit der Hardware-CDR analysiert ein R&S RTO die Signalintegrität an seriellen Schnittstellen in Echtzeit mit bis zu fünf Gbit/s.

- Optimale Jitter-Analyse

- Die verschiedenen Messgrößen unter der Lupe

- Die Grenzen eines Oszilloskopes bei der Jitter-Analyse