Brücke zwischen Vision und Produkt

User-Centered Design für Medizingeräte

Fehlende oder schlechte Usability kann bei Medizinprodukten Folgen für die Patientensicherheit haben. User-Centered Design (UCD) sollte daher in keinem MedTech-Pflichtenheft fehlen. Wie können Designprinzipien und Archetypen helfen, UCD in die Produktentwicklung der Medizintechnik zu integrieren?

User-Centered Design ist ein Ansatz für das Systemdesign und -entwicklung, der die Handhabung eines Produkts durch den Endanwender mitdenkt und damit menschliche Faktoren wie die Ergonomie und die Benutzerfreundlichkeit berücksichtigt. In der Medizinelektronik nimmt das UCD einen besonderen Stellenwert ein und ist im Kontext der Produktsicherheit zumindest indirekt vorgeschrieben.

Die Norm IEC 62366-1 verpflichtet Medizinproduktehersteller dazu, Risiken zu minimieren, die durch mangelnde Gebrauchstauglichkeit (Usability) der Produkte entstehen. Dabei verlangen sowohl ISO 13485 als auch die FDA (Food and Drug Administration) von Herstellern, dass sie die Stakeholder-Anforderungen dokumentieren. Im Zweifelsfall müssen sie einwandfrei belegen, dass sie bei der Entwicklung alles für die Usability eines Produkts getan haben.

Analysieren, Designen, Testen, Evaluieren

In der Regel folgt der UCD-Prozess vier Schritten. In einer Nutzungskontextanalyse erhebt das Team zunächst zentrale Informationen über die Endanwender, deren Nutzungsumgebung sowie die Aufgaben, die das Produkt lösen soll. Die gesammelten Informationen schaffen das richtige kontextuelle Verständnis für die Entwickler, um mit der Exploration und der Erstellung erster Prototypen zum Testen der Arbeitsabläufe zu beginnen. So kann das Designteam die Bedürfnisse der Nutzer verstehen und ermitteln. Nach einigen Iterationen werden die Nutzerbedürfnisse schließlich in Produktanforderungen überführt.

Die Prototypen werden iterativ und unter Mitwirkung der Endanwender auf ihre Usability hin getestet und angepasst. Nach jedem Entwurf erfolgt zudem eine Evaluierung, deren Ergebnisse in den UCD-Prozess einfließen und zur Optimierung genutzt werden. Eine klare Trennung zwischen Entwickeln und Testen gibt es hier nicht. Die Phasen laufen zyklisch ab, und zwar so lange, bis das finale Design steht.

Designprinzipien

Designprinzipien sind abstrakte, richtungsweisende »Anforderungen« für die Exploration. Sie helfen dabei, Benutzerbedürfnisse zu identifizieren, die später in Produktanforderungen umgewandelt werden. Sie sind abstrakt gehalten bzw. generalisieren bestimmte Eigenschaften eines Geräts. Als gängige Prinzipien gelten unter anderem Einfachheit, Klarheit, klare Kommunikation und Vertrauen.

Designprinzipien versuchen, die Bedürfnisse von Anwendern hinsichtlich der User-Experience in übergeordnete Kategorien zusammenzufassen. Auf den ersten Blick mögen sie vage und weit gefasst klingen. Dahinter steckt jedoch die Absicht, Prinzipien spezifisch für jeden Benutzer und jede Umgebung zu definieren. Zum Beispiel: »Was bedeutet Einfachheit für einen Chirurgen in diesem speziellen Arbeitsablauf?« Die Entwicklung anhand von Designprinzipien schafft Objektivität für Eigenschaften, die oft schwer zu qualifizieren ist. Drei bis vier Prinzipien ergeben bereits ein gutes Bild, wie das Produkt in der täglichen Praxis zum Einsatz kommt.

Archetypen

Archetypen sind High-Level-Architekturkonzepte und stellen eine Art Blaupause für die Usability dar. Absichtlich detailarm liefern sie lediglich die Elemente, mit denen Nutzer bei der Handhabung des Produkts auch tatsächlich in Berührung kommen. Ihr Zweck: Sie ermöglichen die Simulation von Arbeitsabläufen, anhand derer UCD-Teams die jeweils optimale Anwendung definieren können.

Archetypen ähneln dem eigentlichen Produkt in ihrem Äußeren nur oberflächlich. Detailausführungen, die nicht Teil des primären Arbeitsablaufs sind, bleiben außen vor. Lediglich primäre Berührungspunkte sowie Formfaktor werden berücksichtigt. Ziel ist es, zu verstehen, wie Anwender mit dem Gerät interagieren. Designdetails wie Materialien oder Styling sollen davon nicht ablenken oder die User-Experience beeinflussen. Letztendlich geht es darum, mit den Archetypen grundsätzliche Abläufe bei der Nutzung der Produkte in der Praxis nachzuahmen.

Praxis-Beispiele für UCD-konforme Medizingeräte

1. Prinzip: Einfachheit

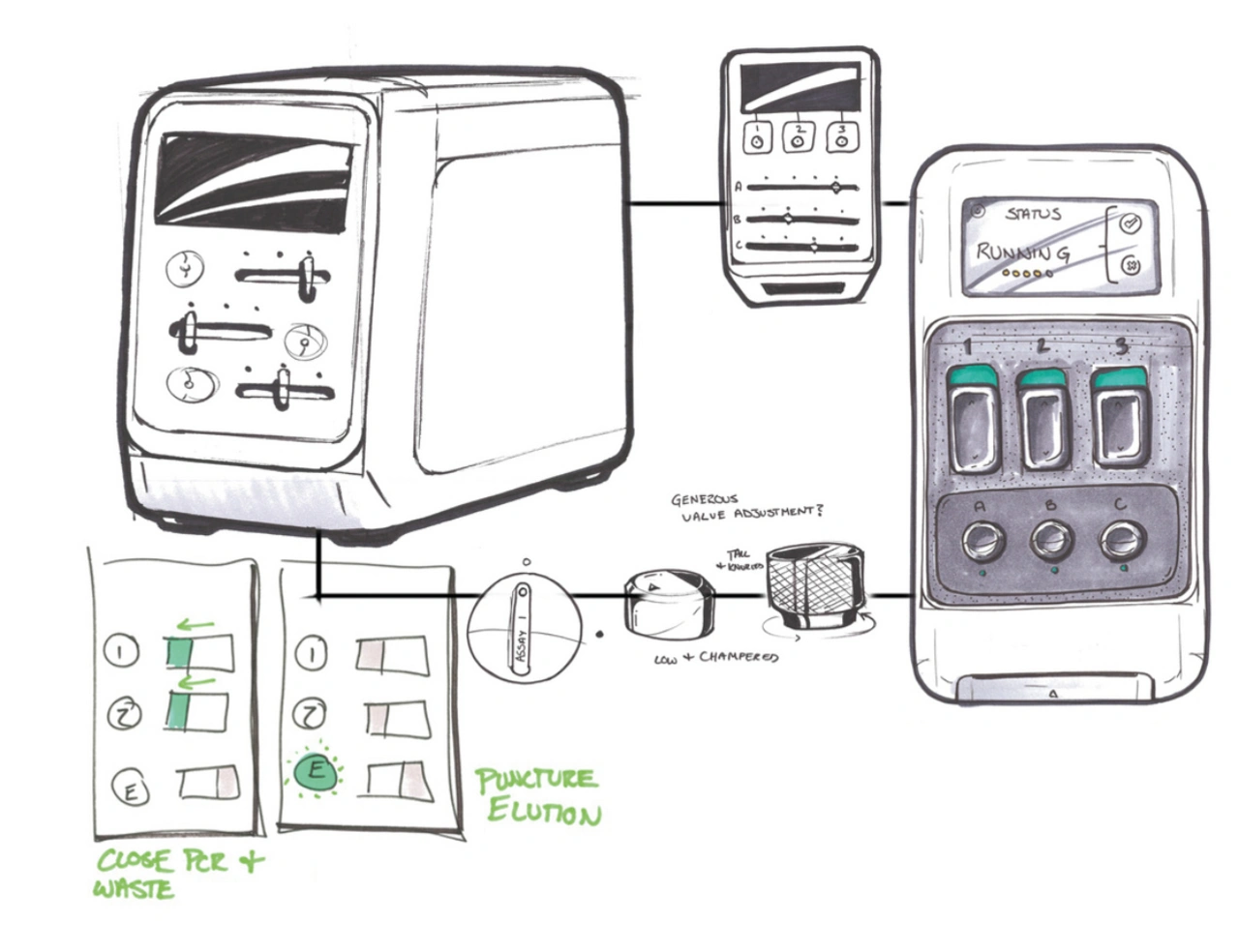

Ein Designprinzip, das für so gut wie jedes Produkt gilt, lautet Einfachheit. Was »einfach« ist, ist jedoch Definitionssache (Bild 1). Das zeigt das Beispiel eines Medizinprodukts, das der EMS-Spezialist Plexus gemeinsam mit einem US-Hersteller entwickelte. Für den Chirurgen stand die Handlichkeit des Geräts im Vordergrund, um sich ganz auf den Screen konzentrieren zu können. Der Arztassistent wünschte sich markante Griffflächen zur Stabilisierung. Die Anforderungen des chirurgisch-technischen Assistenten wiederum zielten auf das einfache Entpacken des Medizinprodukts in sterilen Räumen ab. Das Team musste sicherstellen, dass das Produkt für all diese medizinischen Fachkräfte benutzerfreundlich ist und gleichzeitig das Design selbst möglich »einfach« bleibt.

2. Prinzip: Vertrauen

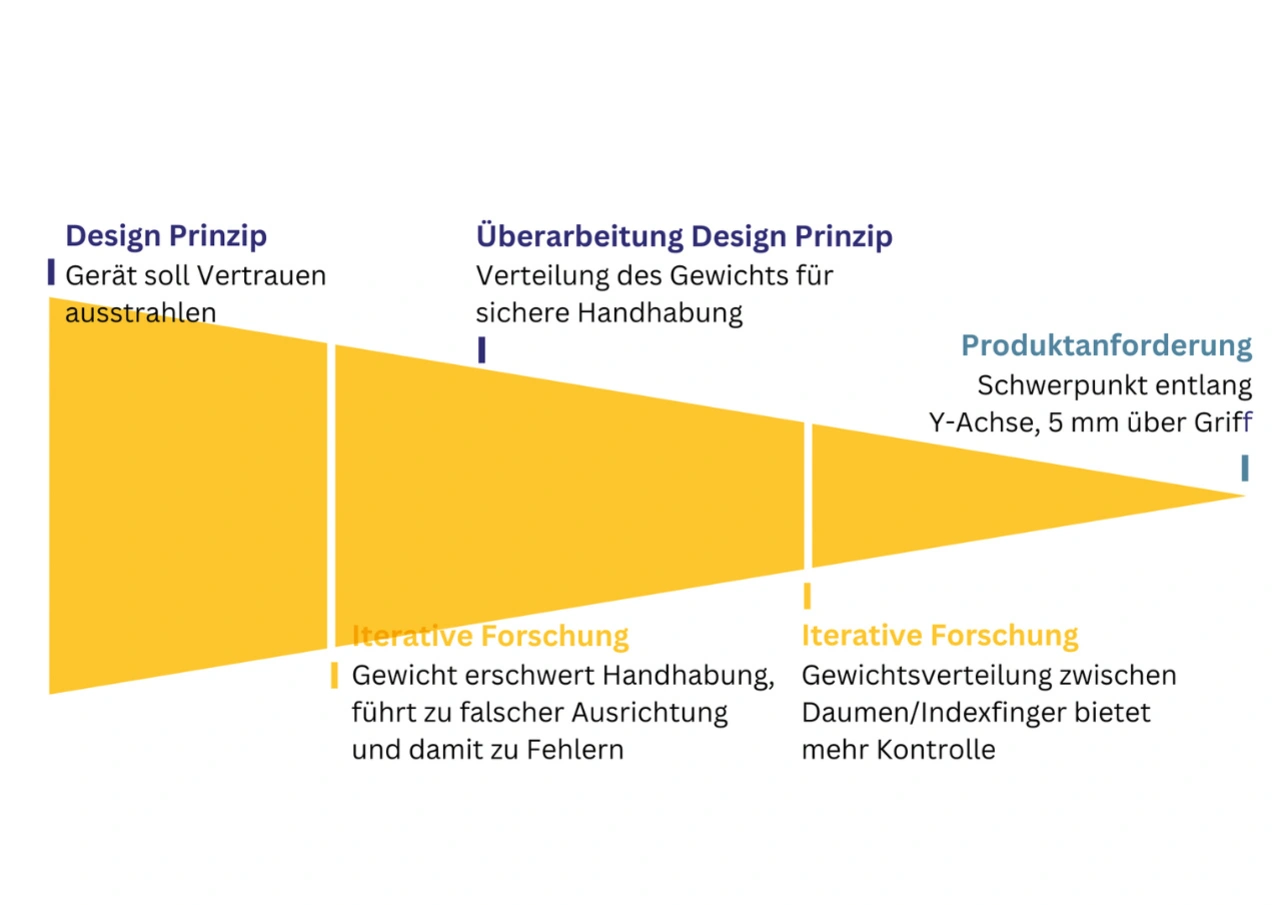

Eine Frage des Gewichts: Noch abstrakter ist das Designprinzip »Vertrauen«. Welche Produkteigenschaften wecken in einem Anwender dieses Gefühl? Wer als Entwickler solche subjektiven, schwer greifbaren Anforderungen in objektive Systemanforderungen überführen will, ist zwangsläufig auf das Feedback von Nutzern angewiesen.

Im medizinischen Umfeld ist »Vertrauen« als Kriterium der Produktsicherheit zu verstehen. Ärzte, Assistenten und Krankenpfleger müssen sich absolut sicher sein, dass die Geräte funktionieren, die Dosierung eines Medikaments richtig eingestellt ist und die Anzeige auf dem Bildschirm den Ist-Zustand eines Patienten angibt. Bei einem Handheld-Gerät eines Medizingeräteherstellers fehlte dieses Vertrauen: Eine Evaluation vorangegangener Prototypen zeigte, dass das Gewicht des Geräts das Greifen und Halten erschwerte (Bild 2). Darunter litt die Genauigkeit des Systems und es kam zu Fehlmeldungen. Gemeinsam erarbeitete das UCD-Team mit den Entwicklern in der nächsten Iteration eine bessere Gewichtsverteilung und konnte so Vertrauen sichern.

3. Archetypen: Produktarchitektur

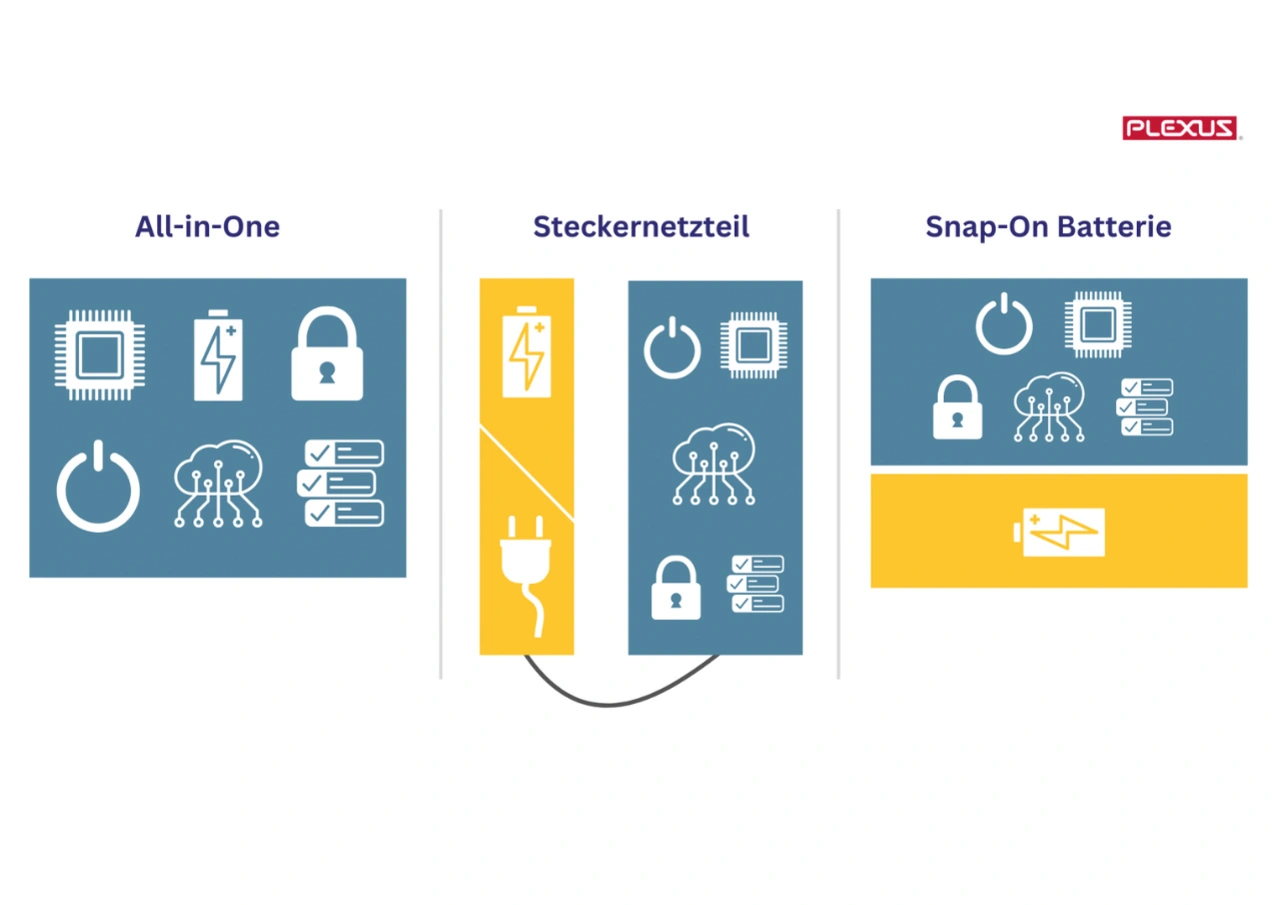

Kabelsalat verhindern: Archetypen geben die Produktarchitektur nur rudimentär wieder. Trotzdem können sie Entwickler bereits wichtige Ansatzpunkte für den finalen Aufbau liefern. Die Stromversorgung von Medizingeräten ist hier ein klassisches Beispiel. In medizinischen Anwendungsbereichen unterliegen Energielösungen speziellen Vorgaben, zu denen mittlerweile auch ein nachhaltiger, auf Kreislaufwirtschaft orientiert Lebenszyklusansatz gehört. Entwickler haben mehrere Optionen – von einer All-in-one-Lösung über ein konventionelles Netzteilkabel bis hin zu Snap-on-Batterien, die sich vom Hauptgerät trennen lassen. Jede Option hat Vor- und Nachteile bezüglich unterschiedlicher Aspekte wie Materialkosten, Transport und Verpackung, Wartung und Wiederverwertung.

Aus Sicht der Usability geht es in der Medizintechnik oft um die Themen Praktikabilität und Sicherheit (Bild 3). So profan es klingen mag: Gerätekabel im Operationssaal oder im Behandlungszimmer können schnell zur Stolperfalle mutieren. Batterien wiederum müssen ausgewechselt, Akkus wieder aufgeladen werden. Für ein tragbares Medizingerät nutzte Plexus unterschiedliche Archetypen und simulierte ihre Handhabung am Patienten. Gemeinsam mit dem Kunden kamen die EMS-Experten zu einem optimalen Ergebnis, das in die finale Produktarchitektur einfloss.

4. Archetypen: Modularität

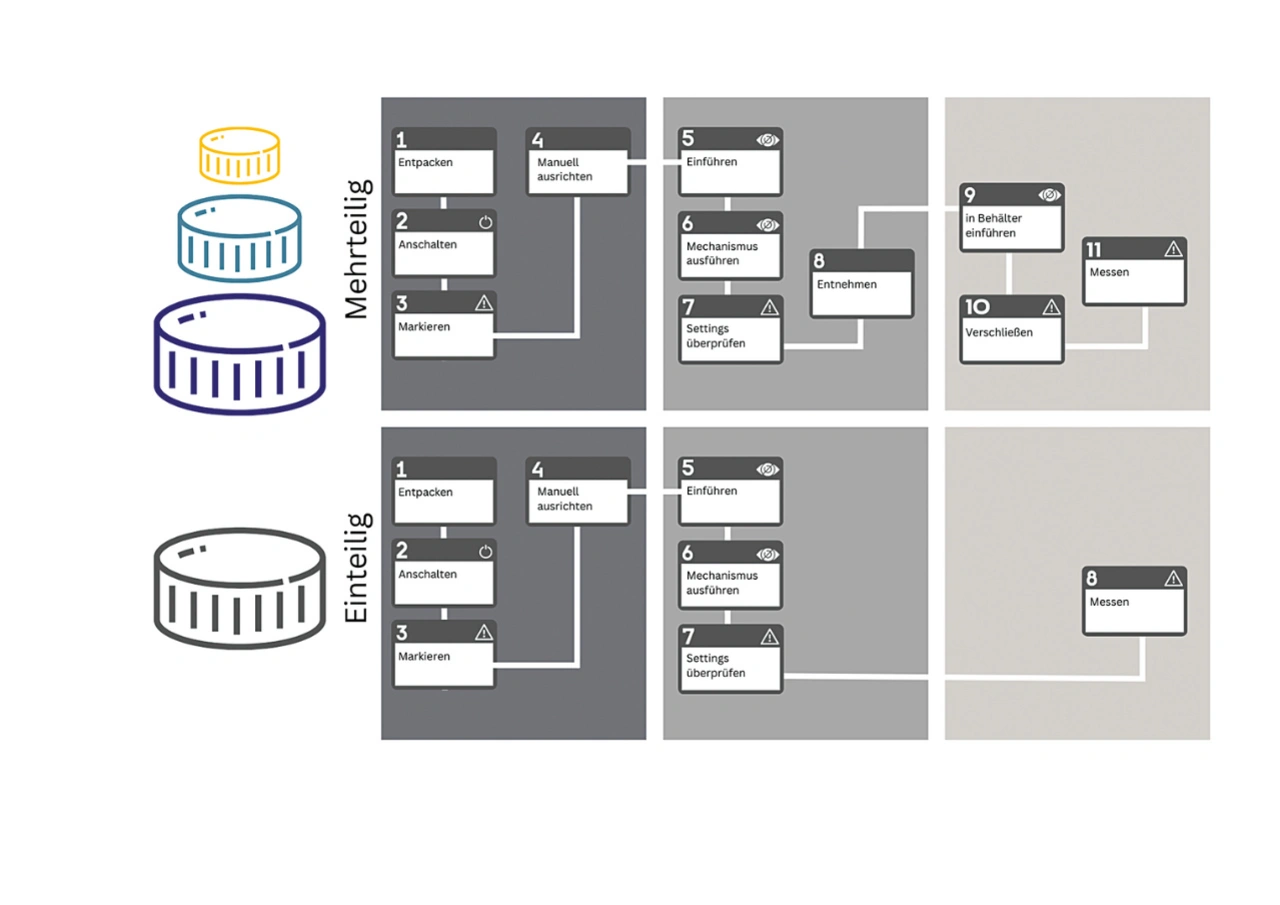

Wie viele Teile sind zu viele Teile? Archetypen entscheiden selten allein über das Produktdesign. Sie zeigen dafür aber sehr schön auf, wenn Entwickler Gefahr laufen, das Produkt zu »verkomplizieren«, Stichwort: Overengineering.

Der modulare Aufbau von Geräten beispielsweise bietet für Hersteller viele Vorteile, darunter eine schnelle Entwicklung sowie niedrigere Kosten. Ist das Medizinprodukt jedoch zu viel- bzw. kleinteilig, leidet die Usability. Um hier Prioritäten setzen zu können, führte Plexus bei einem Kundenprojekt eine User Journey Map für zwei unterschiedliche Produktdesigns durch (Bild 4). Die Interaktionen der Anwender mit jedem Archetypen ließen sich Schritt für Schritt nachverfolgen. Das Ergebnis: Zwar war das einteilige Gerät mit hohen Kosten verbunden und erhöhte die Komplexität, in Sachen Usability konnten Endanwender jedoch viele sicherheitsanfällige Zwischenschritte überspringen.

Patientensicherheit und Compliance sind Grund genug für Medizingerätehersteller, ein eigenes UCD-Team aufzustellen oder sich externe UCD-Expertise ins Haus zu holen. UCD bringt aber weitere Vorteile: Wer Produktvisionen früh in realistische Bahnen lenkt, kann Kosten reduzieren, die Time to Market abkürzen und Produkte realisieren, die sich langfristig auf dem Markt halten. (uh)