Ultra-Low-Power-Funknetzwerke

Sensoren am Körper

Trotz Frühwarn- und Bewertungssystemen gibt es immer noch unvorhergesehene Komplikationen bei Krankenhauspatienten. Mithilfe neuer Technologien wie drahtlose Sensoren lassen sich Patienten genauer überwachen, ohne durch Kabel und stationäre Systeme »ans Bett gefesselt« zu sein. Sie können sich dadurch frei im Zimmer und ihrer Station bewegen. Aber dies bringt eine Reihe technischer und kommerzieller Probleme und Herausforderungen mit sich.

Neuere Studien haben festgestellt, dass viele Patienten immer noch durch das Pflege-»Sicherheitsnetz« fallen. Es treten signifikante Komplikationen auf, oder es kommt sogar zu Todesfällen. Dies ließe sich vermeiden, wenn die Verschlechterung des Gesundheitszustandes früher festgestellt würde.

Es gibt bereits Entwicklungen derartiger Frühwarnsysteme, um dem Patienten schneller zu helfen. Allerdings sind solche Systeme limitiert durch die Frequenz, mit der sich Vitaldaten realistischerweise messen lassen.

Eine Studie aus London fand heraus, dass es bei einem großen Teil der Notfallpatienten, die auf eine Intensivstation kamen, mehrere Stunden vor dem Kreislaufkollaps physiologische Anzeichen für eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes gab.

Diese wurden aber oft nicht richtig aufgezeichnet oder darauf reagiert.

Richtlinien des National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) geben Empfehlungen für das Messen und Aufzeichnen wichtiger Vitaldaten, um ein System zu realisieren, das diese verfolgt und dementsprechend darauf reagiert. So lassen sich Verschlechterungen am Zustand des Patienten identifizieren und melden. Über die letzten Jahre hat es beträchtliche Fortschritte bei der Miniaturisierung in Silizium, von elektronischen Schaltkreisen und der Computertechnik gegeben.

Zusammen mit moderner Batterie- und Funktechnologie machen es diese Faktoren möglich, mit nicht störenden, kostengünstigen Systemen eine große Anzahl von Krankenhauspatienten zu überwachen.

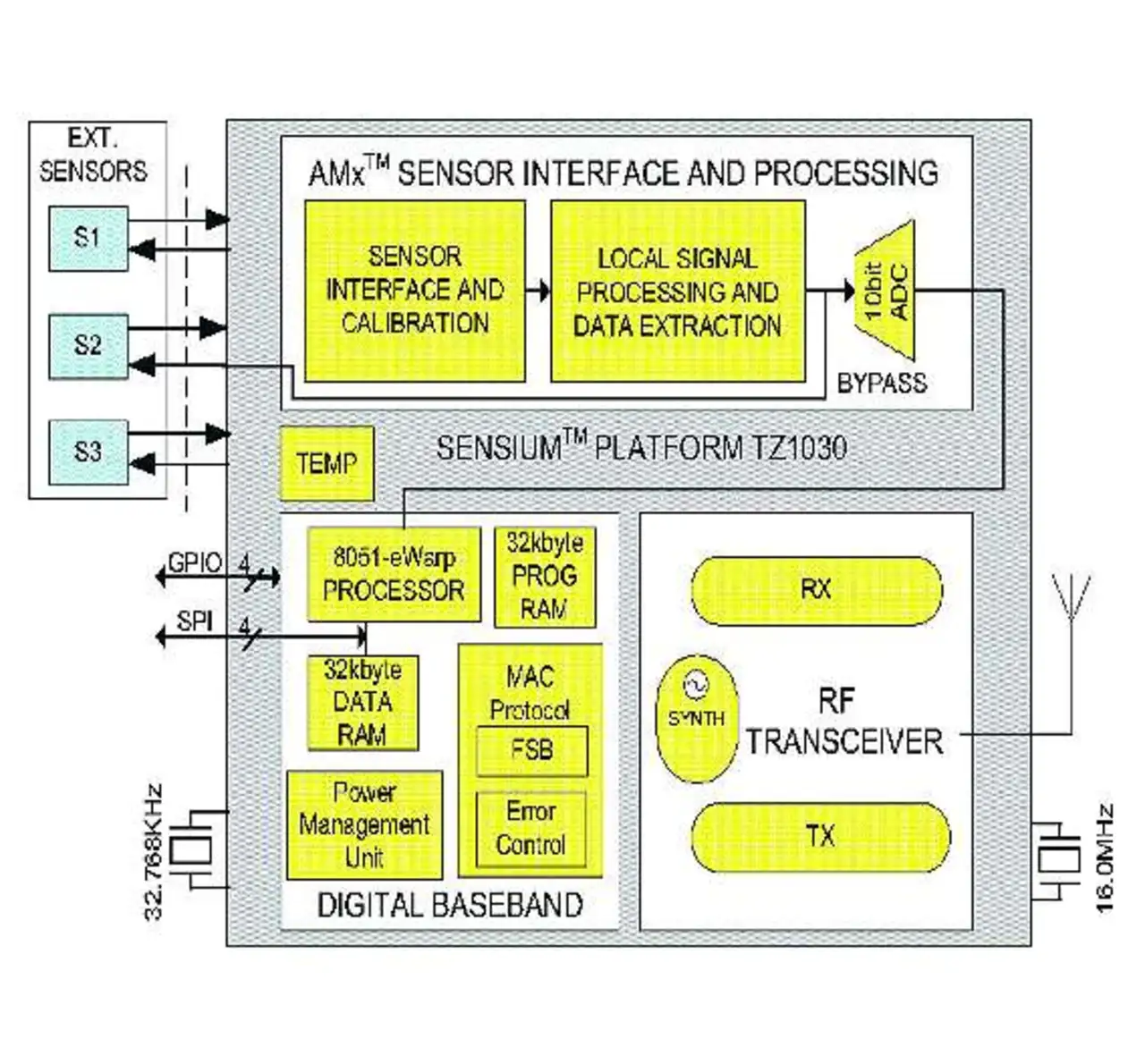

Mit »Sensium« hat Toumaz ein derartiges System-on-Chip (SoC) vorgestellt, das mit etwa 3 mW im vollen Betrieb auskommt (Bild 1).

Vergleichbare Systeme mit Bluetooth oder ZigBee benötigen mehr als 30 mW und verfügen nicht über Sensorschnittstellen.

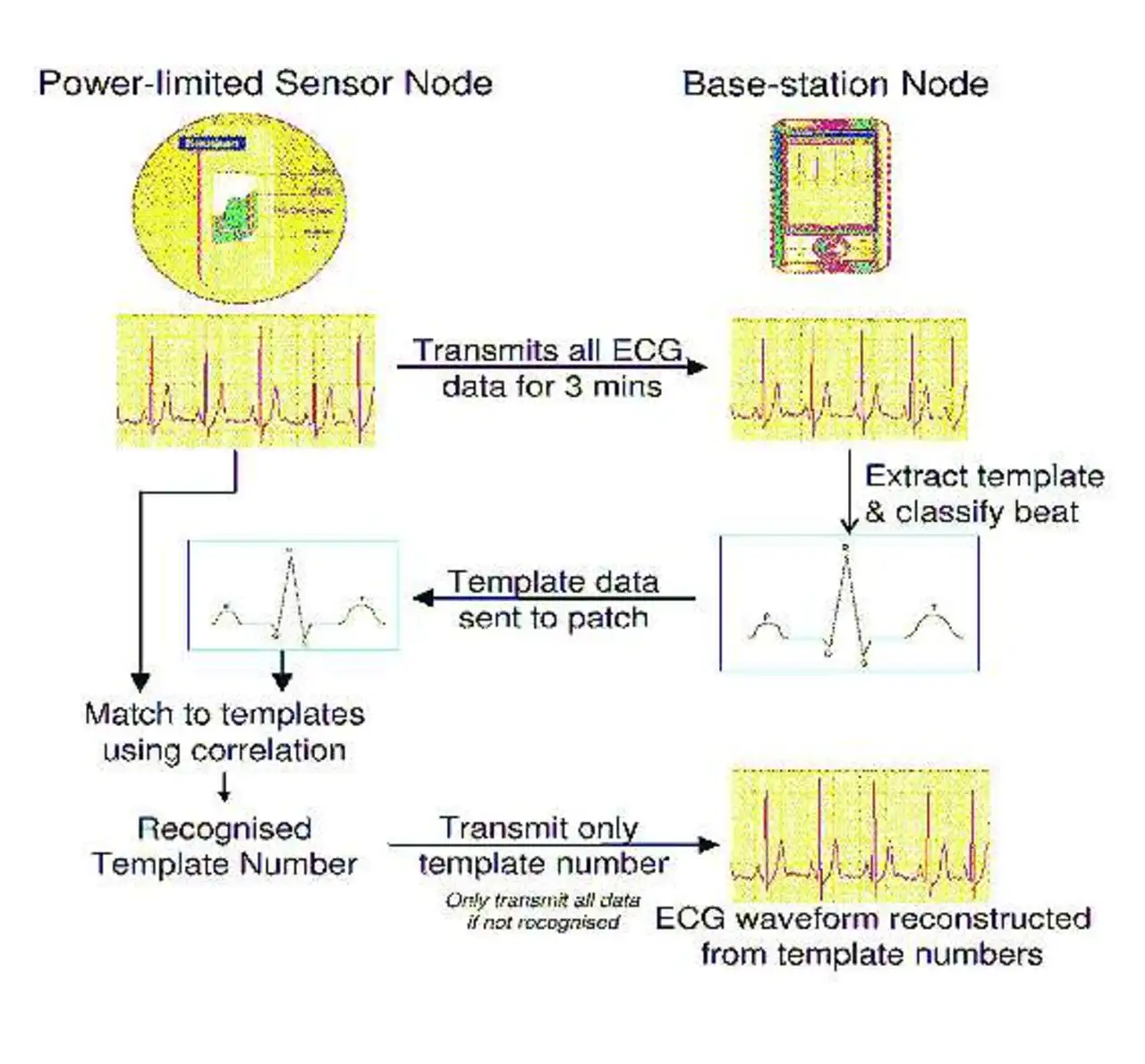

Sensium integriert Lebenszeichensensoren wie EKG, Atmung, Körpertemperatur und Bewegung mit einer Funkübertragung für Body-Area-Applikationen (Bild 2).

So kann das System Vitaldaten drahtlos an Empfänger in der Nähe senden und an eine Zentralstation weiterleiten.

Ziel ist es, die Reaktionen der Ärzte und Schwestern zu beschleunigen und die stetig wachsenden Gesundheitsbedürfnisse einer alternden Generation zu bewältigen.

Herausforderungen des SoC-Designs

Eine der wichtigsten Herausforderungen für Sensorknoten in Wireless-Body-Sensor-Netzwerken (WBSN) ist die Stromversorgung. Flexible, gedruckte Batterietechnologie ist zwar ideal für solche Applikationen hinsichtlich Formfaktor, Kosten und umweltverträglicher Entsorgung, kann aber nur 1 V liefern und hat Energiedichten von nur 3 mAh/cm2. Um einen Spannungseinbruch zu verhindern, ist der Spitzenstrom auf 3 mA begrenzt.

Daher muss das batterieversorgte SoC sowohl die Spitzenstromaufnahme als auch durchschnittliche Stromaufnahme minimieren. Da der Spitzenstrom normalerweise in Sender und Empfänger fließt, sind dort alle Aspekte optimiert. Das gilt für das Sendeverhalten, die Frequenz, die Datenrate und die Modulation für robusten, aber effizienten Datentransfer. Standard-Funkchips beispielsweise für Bluetooth oder ZigBee brauchen mit etwa 30 mW normalerweise zehnmal mehr Leistung, als eine Papier- oder Zink-Luft-Batterie liefern kann.

Die Funkverbindung im Sensium ve

Um das zu erreichen, kann der Mikroprozessor die Rohdaten aus den Sensoren lokal verarbeiten, sodass schließlich nur die Nutzinformationen anstelle der Rohdaten versendet werden. Die räumliche Umgebung, in der das WBSN funktionieren muss, ist normalerweise eine Krankenhausstation, ein Zimmer in einem Haus oder eine lokale Distanz von ein bis zehn Metern.

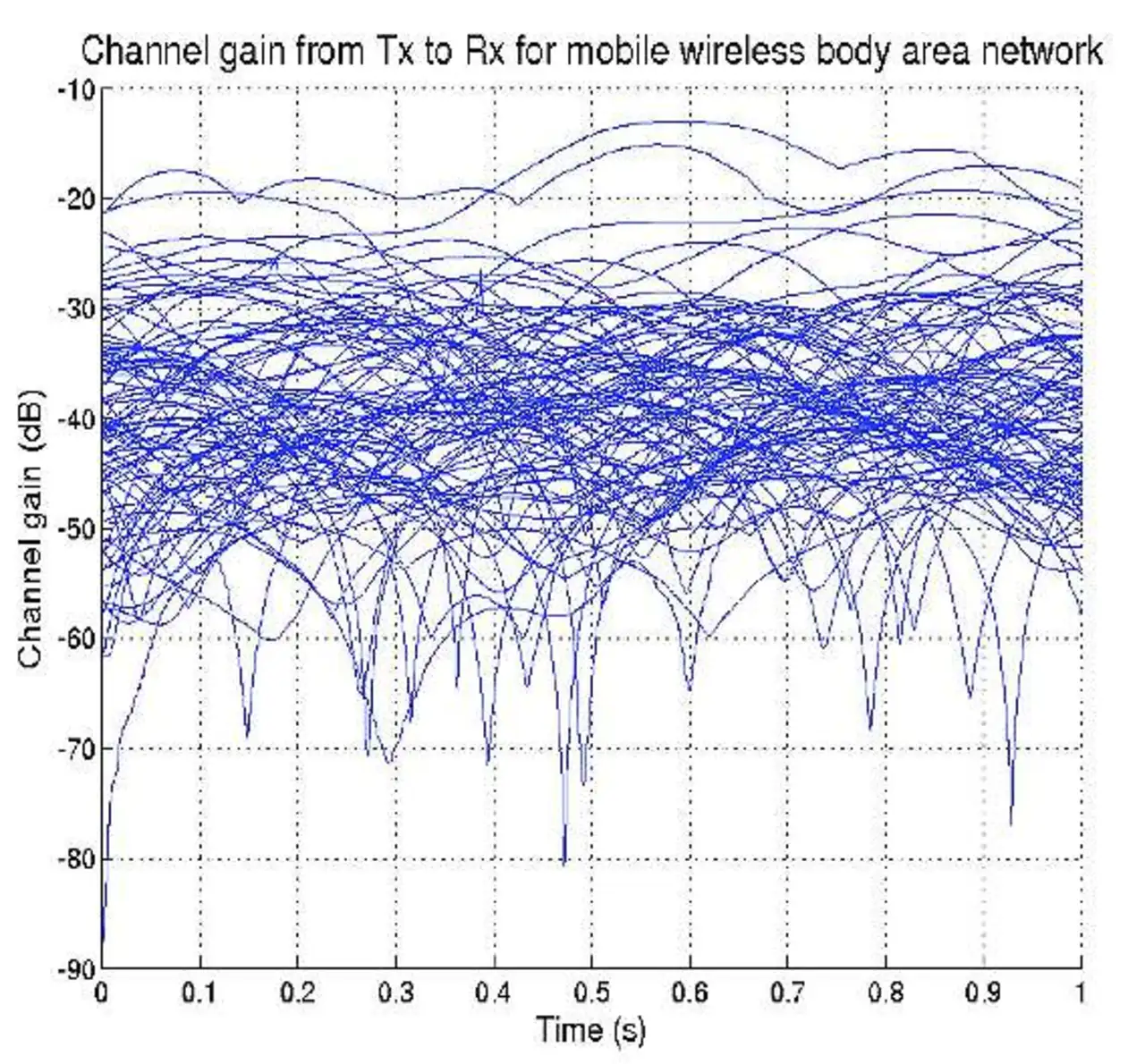

Ein Berechnungsmodell für die Dämpfung und die Mehrwegeausbreitung von am Körper getragenen Transceivern lässt sich mit Hilfe von Doppler- und Verzögerungsverteilung erstellen, die einen statistischen Überblick dazu geben, wie sich die spektrale Ausbreitung sowie die Ankunftszeit des Signals spreizt. Es existieren mathematische Modelle, die auf Wahrscheinlichkeitsverteilungen basieren.

Sie gehen von mehreren Annahmen aus, die wegen Effekten wie Brechung, relative Körperbewegungen und Absorption durch den Körper kompliziert sind. Bei einem empirischen Kanalmodell des menschlichen Körpers lief einhundertmal ein Signal auf 928 MHz. Dabei waren der Sensor am Körper und die Basisstation 3 m voneinander entfernt bei einer relativen Geschwindigkeit von 3 km/h (Bild 3).

Deutlich sichtbar ist, dass bei einer Messperiode von einer Sekunde die Kanalverstärkung stark variiert. Durch Einsatz eines Modulationsschemas, das gegenüber Amplitudenvariation unsensibel ist (z.B. FSK), einer in Echtzeit ablaufenden automatischen Verstärkungsregelung (Automatic Gain Control AGC), einem Empfangssignalstärkenindikator (Receiver Signal Strength Indicator, RSSI) und einer Regelung der Sendeleistung während der Übertragung lässt sich die Robustheit der Kommunikation drastisch verbessern wie auch die Stromaufnahme optimieren.

Außerdem ist ein MAC-Protokoll, das mit den sich schnell ändernden Kanalverhältnissen umgehen kann, sehr wichtig für die Robustheit der Funkverbindung. Das Protokoll ist bei Sensium in Hardware implementiert und erfüllt alle Voraussetzungen für das Verbindungs- und Netzwerkmanagement. Dadurch kann der Sensorknoten wandern (Roaming), mal innerhalb und mal außerhalb der Reichweite der Basisstation sein sowie Alarm schlagen.

Herausforderungen der Applikation

Der Sensium-SoC kommt in einer WBSN-Plattform mit sehr kleinem Formfaktor zum Einsatz, welche die Vitalzeichen von Personen beobachtet. Dieser »Life Pebble« misst kontinuierlich EKG, Puls, körperliche Aktivität und optional die Hauttemperatur. Die erste Zielapplikation des Life-Pebble besteht darin, den Energieumsatz in Echtzeit bei Diabetes-2-Patienten zu ermitteln.

Normalerweise ist er um den Brustkorb geschnallt und überträgt die gesammelten Daten drahtlos an einen USB-Datenlogger. Ziel ist es, mit einer klinischen Studie herauszufinden, ob ein Life-Pebble Patienten im frühen Stadium von Diabetes Typ 2 durch Echtzeit-Rückmeldung ihres Energieumsatzes dazu motivieren kann, ihren Lebensstil positiv zu verändern.

Das System liefert Informationen über den Puls (Herzschlag, HR), RR-Intervall und Pulsvariation. Diese Daten zusammen mit Beschleunigungsdaten eignen sich, um den Energieumsatz (Energy Expenditure, EE) zu berechnen. Es gibt eine lineare Verbindung zwischen HR und EE bei normalen Aktivitäten. Aber diese Verbindung variiert stark von Person zu Person und lässt sich deswegen nicht für die Bevölkerung standardisieren.

Eine Kalibrierung dieser Proportionalität mit Hilfe einer VO2-Messung (Sauerstoffaufnahme) erlaubt die EE-Berechnung für eine Person aus den HR-Daten aus 24 h. Diese »Flex-HR«-Methode wurde sowohl gegen die »Goldstandard«-Methode »Doubly-Labeled Water« (DLW) sowie die indirekte Kalorimetrie bei gesunden Erwachsenen und Kindern validiert.

Sie wurde auch bei fettleibigen Kindern, Senioren und behinderten Kindern verifiziert. Die Methode ist genauso genau bei hohem und niedrigem Niveau an täglichem Energieumsatz und korreliert gut mit den Standardmethoden DLW und indirekter Kalorimetrie (r = 0,88, p < 0,001). Nimmt man Beschleunigungsdaten zu den HR-Daten hinzu, lässt sich durch eine abgezweigte Gleichung (branched equation) die Genauigkeit noch erhöhen.

Welche Herausforderungen ergeben sich nun bei der Applikation? Das Messen von EKG-Signalen für Pulsmessung ist eine relativ einfache Aufgabe bei einem still liegenden Patienten. Aber wenn sich der Patient bewegt,

Der beste Weg, um dies zu minimieren, sind Elektroden, deren Kabelanschluss seitlich verschoben zum Elektroden-Elektrolyt liegen. Dadurch ändert Zug am Kabel nicht die geometrische Verteilung des Gels, sodass die Impedanz konstant bleibt. Gleichermaßen können Muskelbewegungen, begleitet von elektrischen Signalen vom Potenzial der Muskelmembran, elektrische Signale an der Hautoberfläche von bis zu 20 mV verursachen.

Ihr Frequenzbereich liegt bei 50 Hz bis 150 Hz, abhängig vom Muskeltyp. Da EKG-Signale ihre wichtigsten Frequenzen zwischen 1 Hz und 40 Hz haben, können diese durch Muskelrauschen, das im gleichen Frequenzbereich liegt, beeinträchtigt werden. Für EKG-Messungen sind die Brustmuskeln somit zu meiden. Um das niedrigste Muskelrauschen zu erzielen, sollten die Elektroden auf dem Sternum und den unteren Rippen platziert werden. Rauschen außerhalb des Frequenzbereichs lässt sich durch Filtern eliminieren.

Störungen beseitigen

Ungewollte elektrische Signale können direkt in den Körper elektrostatisch einkoppeln oder über den Antenneneffekt der Kabel. Ein typisches störendes Signal ist das Netzbrummen. Durch Minimierung der EKG-Kabellängen lässt sich der Antenneneffekt reduzieren, und durch Verdrillen der Kabel erscheint das Brummen als Gleichtaktsignal.

Das Reduzieren der effektiven Oberfläche zwischen den Elektroden minimiert auch die differenzielle Störung durch elektrostatische Kopplung. Die Gleichtaktstörungen werden dann in den Eingangsschaltungen (Front-End) des Life-Pebble unterdrückt. Eine weitere effektive Methode, Gleichtaktstörungen zu unterdrücken, ist die Verwendung eines Right-Leg-Driver (RLD).

Dieser Schaltkreis misst die Gleichtaktstörung an einer dritten Elektrode und zieht sie vom eigentlichen Signal ab. Obwohl das SoC einen RLD-Ausgang hat, wurde entschieden, ihn nicht zu verwenden, um eine Elektrode einzusparen. Restliche Gleichtaktstörer oder Störer außerhalb der Bandbreite lassen sich mit Hilfe von digitalen Filtern eliminieren.

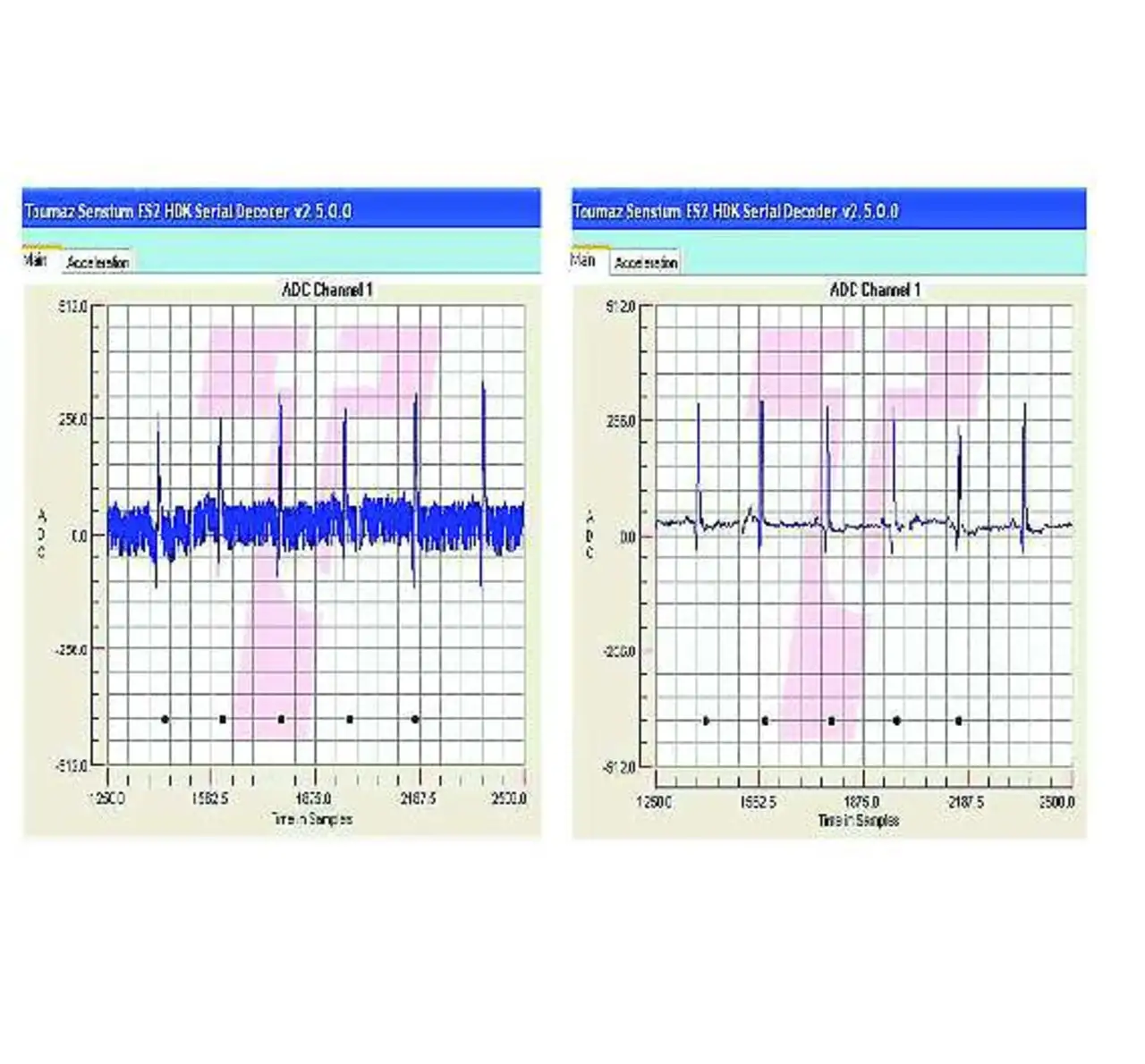

Da Sensium einen 8051-Mikroprozessor mit an Bord hat, wurden spezielle Softwarefilter entwickelt, die das EKG-Signal vor der Erfassung der QRS-Welle filtern. Um die Prozessorlast zu minimieren, wurden relativ einfache Filter (Butterworth und IIR) implementiert.

Bild 4 zeigt wie stark das Rauschen mit (unten) und ohne (oben) Aktivierung des Softwarefilters gedämpft wird, wenn eine Testperson ein 50-Hz-Stromkabel ergreift. Eine Anzahl verschiedener Antennenformen wurden für ihre Verwendbarkeit im Life-Pebble evaluiert.

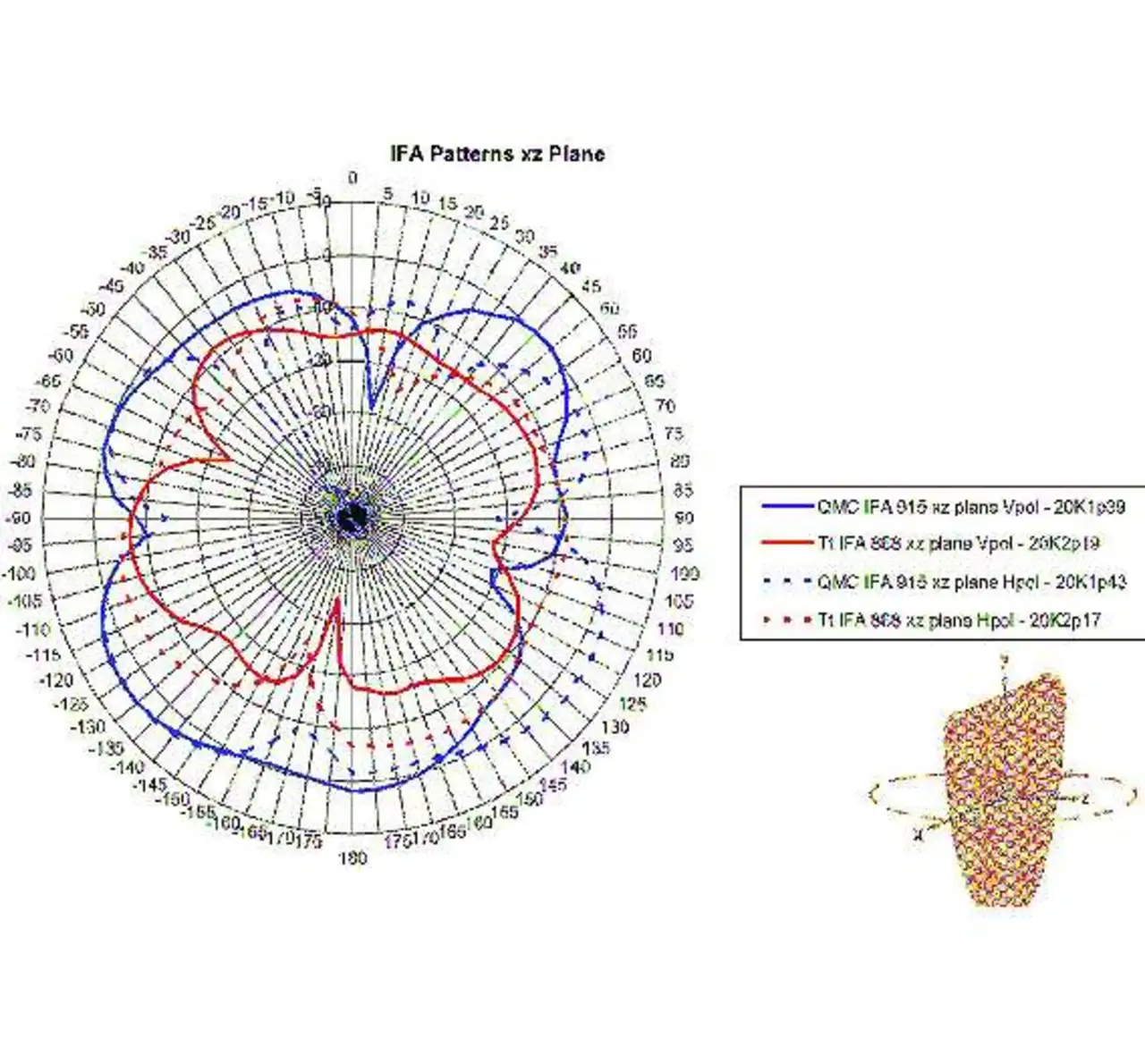

Ziel war eine durchschnittliche Antennenverstärkung von -10 dBi. Dies reicht normalerweise für eine Reichweite von 5 m bis 10 m (nicht Sichtlinie) bei einer Sendeleistung von -10 dBm bei 915 MHz.

Eine Anzahl kommerziell verfügbarer Keramik-Chipantennen mit kleinem Formfaktor wurden mit Standard-Dipol- und Peitschenantennen sowie einer speziell entwickelten Inverted-F-Antenne (IFA) verglichen.

Zwar zeigten die kommerziell verfügbaren SMD-Antennen ziemlich gute Verstärkung, aber sie brauchen eine Zone ohne Massefläche und verändern daher ihre Abstimmung, wenn sie dicht an den Körper gehalten werden. Obwohl das erste IFA-Design adäquate Ergebnisse erzielte, wurde eine weiterentwickelte Version mit stark verbesserten Eigenschaften verwendet.

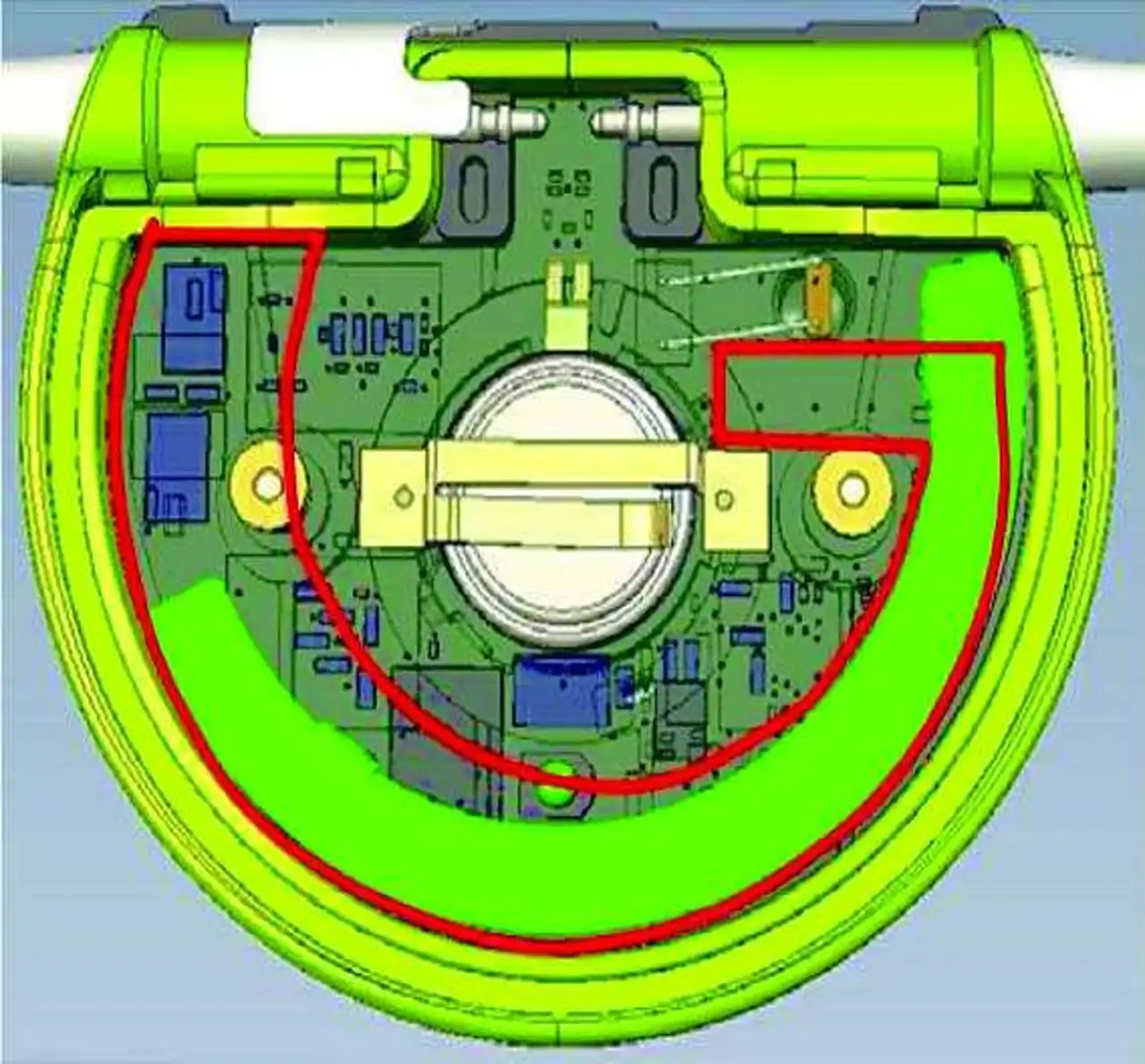

Beide Antennendesigns sind in Bild 5 gezeigt, das erste Design in grün, das verbesserte IFA-Design als roter Umriss zu sehen. Das letztlich verwendete Design misst ungefähr 28 mm x 40 mm.

Die Verbesserungen sind einer Anzahl von Faktoren zu verdanken. Das neue IFA-Design verwendet ein Gegengewicht sowie Schaumunterstützung, um die parasitäre Last zu reduzieren.

Die Antennenfläche ist signifikant größer, um die Verstärkung zu erhöhen. Außerdem wird die Antenne von Anschlusspunkt weg breiter, sodass sich die Bandbreite der Antenne vergrößert.

Bild 6 zeigt das Abstrahlmuster der ersten und der verbesserten IFA, rotiert um die vertikale Achse. Ähnliche Muster wurden für Rotationen um die horizontalen Achsen und um sich selber erstellt, um sicherzustellen, dass das Design robust ist gegen Änderungen in der Orientation und Platzierung.

Anwendung »Digitales Pflaster«

Während das Life-Pebble leicht und kompakt ist, ist das »digitale Pflaster« sogar noch kleiner und besitzt mehr Funktionen, denn es kommt die Atemratenmessung durch Impedanz-Tomographie hinzu. Da das System leicht und biegsam ist, ist es robust genug, um am Körper getragen zu werden. Die günstigen Komponenten und die umweltverträgliche Einwegbatterie bedeuten, dass das Pflaster nach Gebrauch weggeworfen werden kann.

Das Pflaster ist so aufgebaut, dass die Elektroden und Kabel in das Pflaster integriert werden. Dadurch ist Bewegung der Kabel eingeschränkt, was die Bewegungsartefakte stark reduziert. Zudem lassen sich die Kabel schirmen, um elektrische Interferenzen einzuschränken. Um ein zuverlässiges elektrisches Verhalten bei gleichzeitiger Beweglichkeit zu gewährleisten, benötigt man flexible Leiterplatten.

Wenn man diese so dünn wie möglich macht, verbessert man ihre Biegsamkeit, aber sie bleiben fest genug, um das SoC und andere elektronische Komponenten sicher zu fixieren. Für ein biegsames und kostengünstiges Pflaster sind gedruckte Batterietechnologien sehr attraktiv. Eine Anzahl flexibler günstiger Batterien mit akzeptabler Kapazität kommt zunehmend auf den Markt.

Die größte Herausforderung neben der geringen Leistungsdichte und Spitzenstrom ist der limitierte Operationstemperaturbereich (+10 °C bis +30 ˚C) und empfohlene Lagertemperaturbereich (0 °C bis +5 ˚C). Aber zuverlässigere und robustere Batterien werden mit zunehmender Reife dieser Technologie erwartet. Innerhalb des Pflasters steht eine angemessene Fläche für die Antenne auf einem biegsamen Untergrund zur Verfügung (ähnlich wie RFID-Antennen). Daher sollte eine akzeptable Leistung möglich sein.

Eine große Einschränkung ist die Notwendigkeit, die Höhe des Pflasters zu minimieren. Dies verstärkt den Spiegeleffekt an der Masse-Ebene, da diese sehr nahe an der Antenne liegt, was die effektive Apertur-Fläche verringert. Eine Minimierung der Masse-Ebene unterhalb der Antenne sowie ein Material mit besseren dielektrischen Eigenschaften zwischen der Masse-Ebene und der Antenne sind Optionen, die im Moment untersucht werden.

Über die Autoren:

Alan C. W. Wong ist Head of IC Design, Dr. Declan McDonagh war Principal IC Engineer, Dr. Okundu C. Omeni ist Head of Digital & Embedded Systems, Chris Nunn ist Senior RF Engineer, Dr. Johannes Schiff ist Senior RFIC Engineer, Tinaz Mehta ist Business Partnership Manager, Dr. Miguel Hernandez-Silveira ist Head of Algorithms R&D und Dr. Alison J. Burdett ist Chief Technical Officer, alle bei Toumaz UK.