Terahertz-Wellen in der Medizin - Teil 1

Mut zur Lücke

Der Wellenlängenbereich der so genannten Terahertz-Lücke im elektromagentischen Spektrum ist für die medizinische Diagnose sehr interessant. Unglücklicherweise lassen sich elektromagnetische Wellen in diesem Bereich schwer erzeugen und mindestens ebenso schwer detektieren. Doch es tut sich etwas!

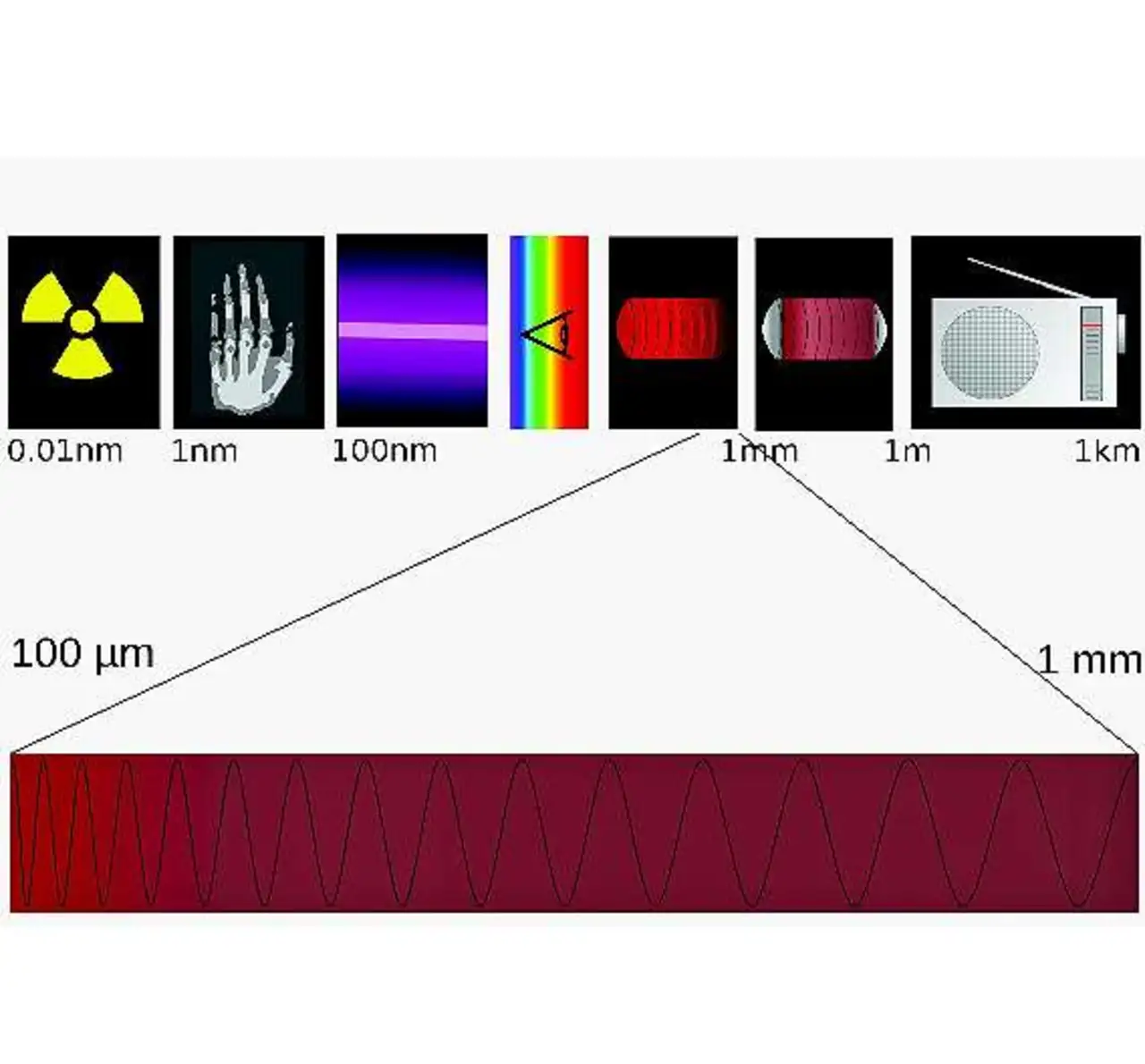

Als Terahertz-Lücke im elektromagnetischen Spektrum wird der Frequenzbereich der Terahertzstrahlung deswegen bezeichnet, weil er sehr lange praktisch nicht nutzbar war (Bild 1). Bei einer Wellenlänge kleiner als 1 mm und größer als 100 µm liegt der Frequenzbereich bei 300 GHz (3x1011 Hz) bis 3 THz (3x1012 Hz). Im Zuge der erhöhten Sicherheitsbestrebungen der letzten Jahre kommt Strahlung aus diesem Abschnitt des Spektrums in Ganzkörper- oder »Nacktscannern« zum Einsatz.

Die Forschung auf diesem Gebiet hat durchaus positive Auswirkungen auf die Nutzung dieser Strahlung auch zu anderen Einsatzzwecken - allerdings sind Erzeugung und Detektion immer noch geradezu absurd aufwändig. Terahertzstrahlung durchdringt viele Materialien und auch biologisches Gewebe, wirkt jedoch aufgrund der geringen Energie ihrer Photonen - im Bereich von wenigen Milli-Elektronenvolt - nicht ionisierend. Sie erwärmt jedoch, ähnlich wie Mikrowellen, bestimmte Stoffe und wird unter anderem von Wasser und verschiedenen Metallen absorbiert.

Die Absorption durch Wasser macht sie so geeignet für den Nacktscanner: Die Strahlung durchdringt Kleidung, kann aber beispielsweise einen Menschen nicht durchleuchten wie etwa Röntgenstrahlung. Metallische Gegenstände wie etwa viele Waffen zeichnen sich jedoch deutlich ab - bei Kunststoffen sieht das in vielen Fällen aber schon wieder anders aus.

Mehr Transparenz!

Bei der Erzeugung von kohärenter Dauerstrich-Terahertzstrahlung kommen unterschiedlichste Sender zum Einsatz. Neben der Erzeugung von Terahertzleistung durch Frequenzvervielfachung (meist mit Hilfe von GaAs-Schottky-Dioden) oder Differenzfrequenzbildung von zwei Lasersignalen (beispielsweise von Distributed-Feedback-Lasern) an nichtlinearen Bauelementen, existieren Quantenkaskadenlaser, Molekülgaslaser, Freie-Elektronen-Laser, optisch-parametrische Oszillatoren und Rückwärtswellenoszillatoren.

Wird ein hoher Frequenz-Durchstimmbereich benötigt, kommen häufig Photomischer (Low-Temperature-Grown GaAs, Uni-travelling-Carrier Photodioden, n-i-pn-i-p-Übergitter-Photodioden) zum Einsatz, welche die Differenzfrequenz zweier Laser in Wechselstrom umwandeln, der schließlich durch eine geeignete Antenne abgestrahlt wird.

Ultrakurze Laserpulse mit einer Dauer von einigen Femtosekunden können in Halbleitern oder nichtlinear optischen Materialien Terahertzpulse im Picosekundenbereich erzeugen. Diese Terahertzpulse bestehen aus nur ein bis zwei Zyklen der elektromagnetischen Schwingung. Durch elektrooptische Methoden können sie auch kohärent, das heißt zeitaufgelöst, gemessen werden.

Das Deutsche Terahertzzentrum e.V. ist besonders wegen der hohen Kosten skeptisch, was die Marktchancen für medizinische Diagnosesysteme anbelangt. Zwar konstatiert man dort das steigende Interesse an der Reflexionsgeometrie der Haut, sieht aber die Preise der Systeme, die »sicherlich irgendwo oberhalb von 200 000 Euro« liegen, als abschreckend. So konnte die englische Firma TeraView in einer Studie zeigen, dass mit THz-Systemen beispielsweise ein Basalzellkarzinom mit großer Sicherheit von anderen Hautveränderungen zu unterscheiden ist. Doch dürften Hautkliniken und -praxen letztlich kaum bereit sein, einen derart hohen Betrag in eine Technologie zu investieren, die nur eine geringe dermatologische Zusatzinformation bringt.

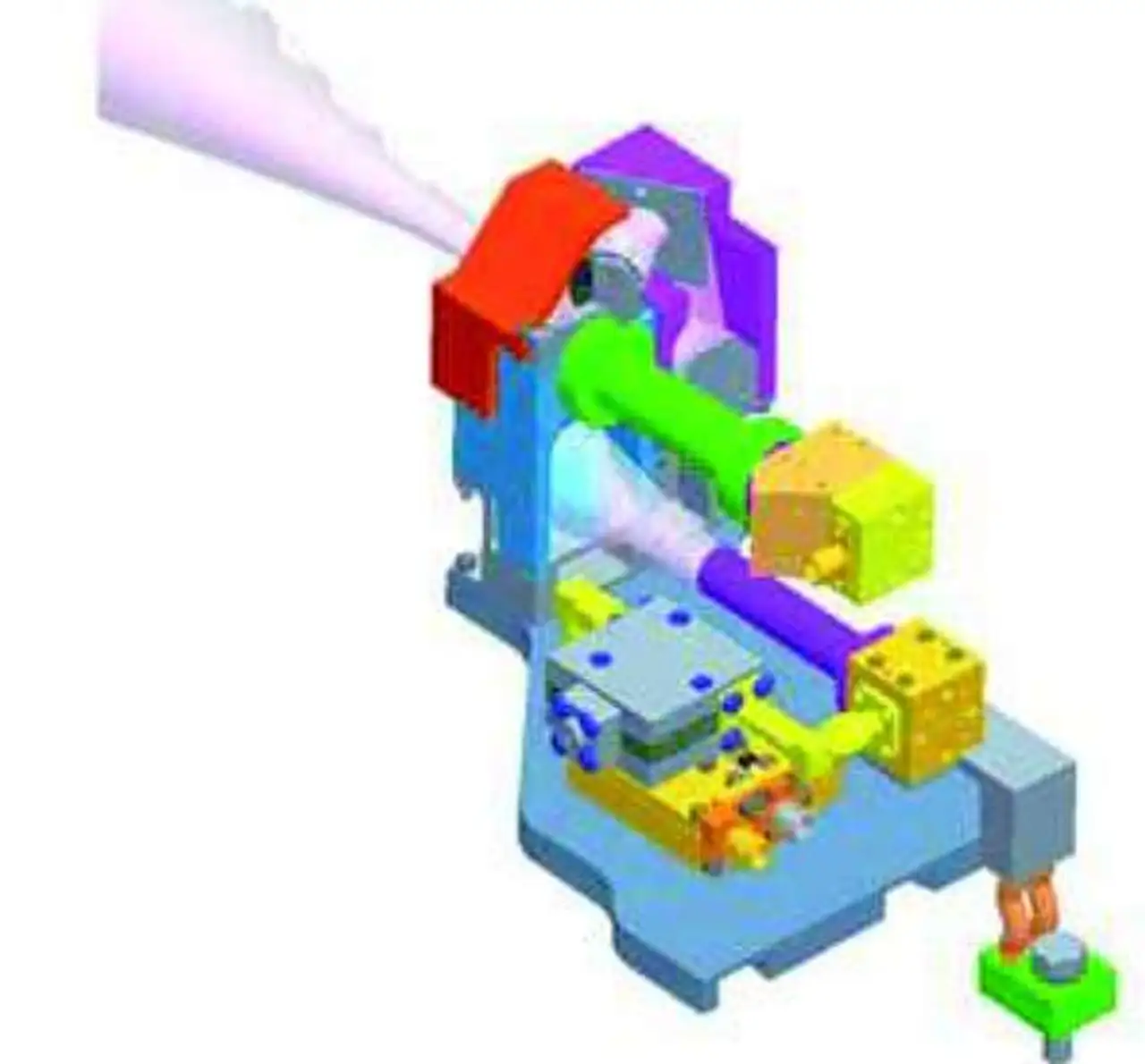

Ein Basalzellkarzinom kann, so ist vom Terahertzzentrum zu hören, wenn es nicht die oft sehr typische klinische Morphologie zeigt, histopathologisch nach Biopsie oder Exzision belegt oder ausgeschlossen werden (Bild 2).

Immerhin ist man beim Fraunhofer-Institut für physikalische Messtechnik (IPM) davon überzeugt, dass THz-Strahlung für den Menschen unbedenklich sei, da sie die chemische Struktur untersuchter Substanzen nicht verändere.

THz-Strahlung durchdringt Materialien wie Pappe, Holz oder verschiedene Kunststoffe problemlos, was bedeutet, dass es beispielsweise möglich ist, Medikamente durch die Verpackung hindurch spektroskopisch auf Qualität und Echtheit zu überprüfen. Auch die Qualität von Oberflächen oder Verbundwerkstoffen kann mittels THz-Spektroskopie oder -Imaging sehr genau und zerstörungsfrei untersucht werden.

Aufgrund der starken Absorption beziehungsweise Reflexion durch Wasser und Metall ist man auch hier nicht von der Eignung zur medizinischen Diagnose überzeugt - über die Erkennung von Hautkrankheiten hinaus verhindern diese Eigenschaften die meisten medizinischen Szenarien. Man kann sie sich jedoch auch zunutze machen, beispielsweise für hochsensitive Restfeuchte-Messungen oder zur Detektion von Metalleinschlüssen.

Im Rahmen des Fraunhofer-Projekts »VISION« ist es dem IPM gelungen, die Technik handhabbarer zu machen - mit einigen Tricks lassen sich THz-Wellen in Glasfasern führen, was sogar einen halbwegs mobilen Einsatz ermöglicht. Sender und Empfänger sind in der Größe einer Getränkedose realisierbar und hängen an einem flexiblen, bis zu 25 m langen Kabel. Somit sind auch Erschütterungen kein Problem. Auch wenn sich medizinische Anwendungen auf wenige Felder reduzieren, ist die Technik doch sehr faszinierend, und bei entsprechender Kostensenkung dürften sich doch einige Einsatzgebiete eröffnen, über die wir in der nächsten Ausgabe der Medizin+elektronik berichten.